ジャレド・ダイアモンド絶賛の話題書『美の進化』試し読みです

「美のための美」はなぜ進化したのか?

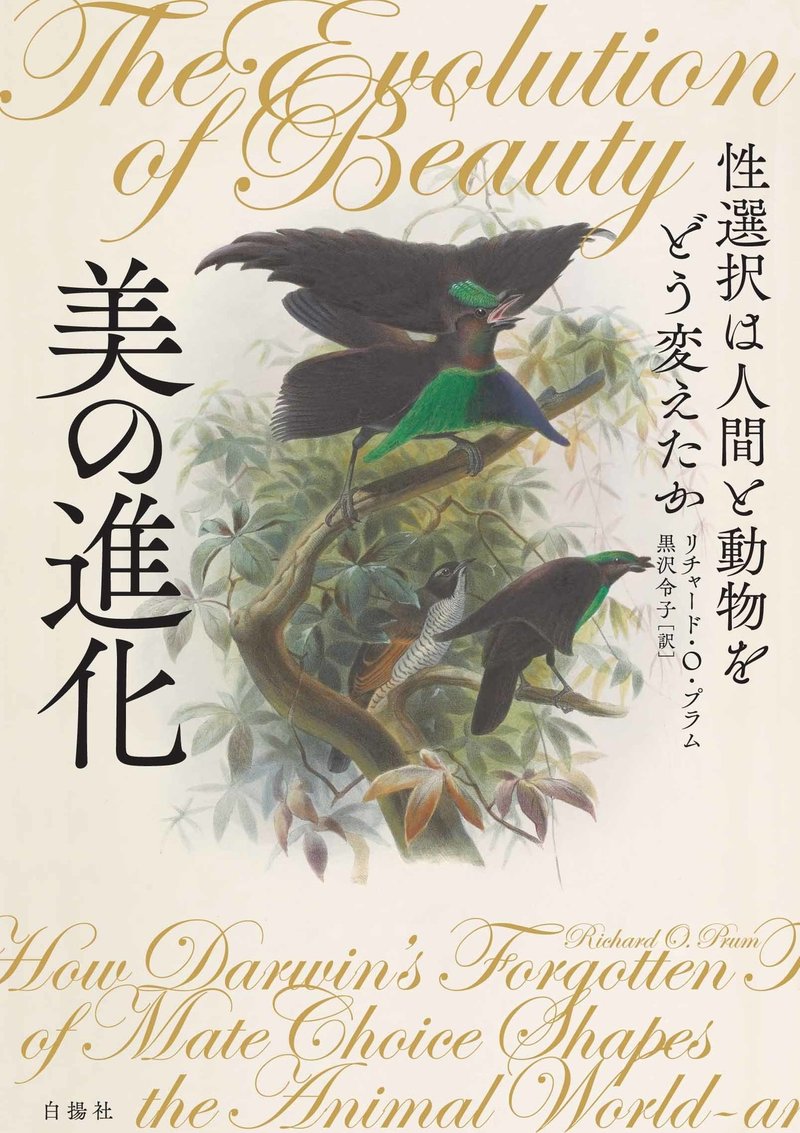

ジャレド・ダイアモンド、ダニエル・E・リーバーマン、フランス・ドゥ・ヴァール、カール・ジンマー、マイケル・ポーランなど、生物学・人類学の世界的権威が絶賛した話題書の邦訳が遂に発売!

華麗な鳥の羽から人間の同性愛やオーガズム、性的自律性の進化まで、従来の進化論では説き明かせない美と性の謎に斬り込む本書から「はじめに」をお届けします!

■ ■ ■

私は一〇歳のときにバードウォッチングと鳥の研究を始めたが、それ以外に将来やりたいと思うものは何もなかった。今にして思えば、他の仕事には向いていないので、鳥と出会えたのは運がよかったのだ。

事の始まりは眼鏡だった。眼鏡を初めてかけたのは小学校四年生のときだったが、それから半年もしないうちに、バードウォッチングにはまってしまったのだ。眼鏡をかける前は、『ギネスブック』に載っている記録を一生懸命暗記しては、兄弟にクイズを出してもらっていた。特に興味があったのは、世界一背の高い人や世界一重い人のような人間が達成した極端な記録と、五分間でバイ貝をいくつ食べられたかといった「食」に関する(今ではあまり歓迎されない)事柄だった。しかし、眼鏡をかけたら、まわりの世界がはっきり見えるようになり、凝り性の私はすぐにいつもまわりにたくさんいるもの、つまり鳥に夢中になってしまった。

次のきっかけは本だった。うちの家族はヴァーモント州のタコニック山脈とグリーン山脈に挟まれた美しい谷にあるマンチェスター・センターという小さな町に住んでいた。地元の小さな本屋で立ち読みをしていたときに、ロジャー・トーリー・ピーターソンの『東部の鳥類図鑑』が目に留まり、表紙に描かれていたショウジョウコウカンチョウ、キビタイシメ、ニシツノメドリの絵にくぎづけになったのだ。その本は持ち歩きに便利なポケットサイズだった。ページをめくり始めるとすぐに、もちろん、この本を尻ポケットに入れて、こうした鳥が見られる場所へ行くことを想像し始めた。私がその本を母に見せて、買ってほしいと頼むと、母は「もうすぐお誕生日だから、そのときにね」と、色よい返事をしてくれた。しかし、一か月後の一〇歳の誕生日にもらった野鳥図鑑はピーターソンのものではなかった。『北米の鳥類』というチャンドラー・ロビンスのフィールドガイドで、カラー図版の横に解説と分布地図が載っていた。装丁は最悪だったが、内容はすばらしく、小学校を卒業するまでに数冊使いつぶした。

最初は、家にあった使いにくい古い双眼鏡をもって近所で鳥を探し始めたが、一年足らずのうちに、芝刈りと新聞配達のアルバイトで貯めた金で、ボシュロム・カスタムの七倍で三五ミリ口径の双眼鏡を買った。次の誕生日には、鳥のさえずりが録音されたレコードをもらったので、それを覚え始めた。最初は単なる好奇心で始めたのだが、そのうちに病みつきになり、すっかりはまり込んでしまった。鳥をたくさん見られた日には、興奮して胸が高鳴ったが、今でもそうした興奮を覚えることがある。

鳥のどこが夢中になるほどいいのか理解に苦しむという人もたくさんいる。バードウォッチャーは野山や湿地に出かけていっていったい何をしているのだろうか? バードウォッチングは「狩り」にほかならないということに気づけば、バードウォッチャーの情熱が理解できるだろう。しかし、実際の狩猟とは違って、記念の獲物は頭の中にしまっておくのだ。いうまでもないが、頭の中は獲物をしまっておくには理想的な場所だ。壁に掛けて飾っても、屋根裏にしまっておいても埃をかぶってしまうが、頭の中なら埃はかぶらないし、どこへでも持ち歩けるからだ。バードウォッチングの経験は人生の一部やその人自身の一部になる。さらに、バードウォッチャーは人間なので、バードウォッチングの記憶も他の記憶と同様に、時を経るに従ってよりよいものになっていく。昔見た鳥を振り返ってみると、羽衣(うい)の色は実際の色よりも鮮やかに、さえずりも耳に心地よく、曖昧に思えた識別点も鮮明になる。

バードウォッチングの醍醐味を味わうと、もっと多くの鳥を見たい、渡り鳥の初認や終認をしたい、最大の鳥や最小の鳥を見たい、鳥の習性も知りたいと思うようになる。バードウォッチングをすると、たいていの人はまだ見たことのない新しい鳥を見たくなるとともに、見た鳥のリストを作りたくなる。多くのバードウォッチャーは見た鳥の種をすべて記録した「ライフ・リスト」を作り、そのリストに新たに加えられた鳥は「ライファー」と呼んでいる。

残りの人生で自分が何をしているかを具体的に考える子供はあまりいないだろうが、私には確信があった。一二歳になるまでには、私はバードウォッチングをしているだろうとわかっていた。私にとってバードウォッチングとは、「ナショナルジオグラフィック」誌の美しい写真ページから抜け出てきたような冒険への誘いだった。まもなく、遠くのエキゾチックな場所へ行ってみたいと思うようになった。一九七六年のことだが、今度は父親と本屋で立ち読みをしていたとき、ロバート・リッジリーの豪華な『パナマの鳥類図鑑』を見つけた。その本は一五ドルしたので、私の手には負えなかった。うちの両親はそのような価値のある買い物にはたいてい半分出してくれたので、父に半額出してくれるように頼んでみた。父は信じられないという表情で私の顔を見ると、「でも、リッキー、いつパナマに行くつもりなんだ?」と尋ねた。「でも、パパ、本を買えば、きっと行くよ!」と答えたとき、若かりし私の声は上ずっていたかもしれないが、その返事に父は納得したらしく、その本を買うことができた。新熱帯区の鳥に魅了され、生涯にわたって研究することになったのはこの本のおかげなのである。

いうまでもないが、バードウォッチングの目標は世界中の鳥を知ることだ。世界には一万種を超える鳥類がいる。しかし、知るといっても、重力の法則やエベレスト山の標高、世界一重い人物は体重が約四八五キロあったロバート・アール・ヒューズだったということを知るのとは違う。鳥についてより深く熟知するのがバードウォッチングの目標なのだ。

バードウォッチャーが鳥を見るのはどんな感じか思い描いてもらえれば、私がいおうとしていることをわかってもらえると思う。しかし、見るといっても、鳥なら何でもかまわないわけではなく、特定の鳥を見るのだ。たとえば、キマユアメリカムシクイのオスだとしよう(カラー口絵1)。私はこのムシクイのオスを初めて見たときのことをよく覚えている。一九七三年頃のよく晴れた五月の朝だったが、マンチェスター・センターの自宅の庭で葉の疎らなアメリカシラカンバにとまっていたのである。その後も、メイン州北部のアラガッシュ川沿いにある北方樹林の繁殖地や、エクアドルのアンデス山脈の雲霧林にある越冬地など、さまざまな場所で何度も見てきたので、私はこの鳥のことを知っているといえる。

キマユアメリカムシクイを初めて目にする人でも、鮮明な黒い体羽、鮮やかなオレンジ色の喉と顔の模様、白い翼の縞模様、腹と尾の斑紋を見落とすことはないだろう。このムシクイを見た人は誰でも、その美しさに目を見張り、いつまでも記憶に残ることは間違いない。しかし、バードウォッチングは鳥を見て、視覚的経験を脳裏に刻むだけの営みではない。あらゆる外見的特徴を見分け、それに基づいて鳥の正しい名前(固有名詞)を言えなければならないのだ。

バードウォッチャーが識別できる鳥(たとえば、キマユアメリカムシクイのオス)を見るとき、神経学的に見れば、その人は単に黒、オレンジ、白の羽衣のはっきりした模様を視覚的に認識するのとは異なる経験をしている。機能的磁気共鳴画像法(fMRI)による研究で、バードウォッチャーは一般の人とは異なり、脳の視覚野にある顔認識モジュールを使って、鳥の種や羽衣を認識し、識別していることが明らかにされている。つまり、バードウォッチャーがキマユアメリカムシクイを識別するとき、一般の人が(ジェニファー・アニストンやリンカーン、親戚のルー叔母さんのような)身近な人の顔を識別するときと同じ脳の部位を使っているのである。バードウォッチングを行なうと、私たちの脳は、次々に目に入ってくる野鳥という自然史研究の対象を、認識できる個体との出会いに変更できるようなのだ。見知らぬ人が行き交う街中を歩いているときと、どの顔もすぐに見分けがつくほどなじみ深い高校の廊下を歩いているときとの違いに似ている。単に森の中を歩くこととバードウォッチャーが経験することとの大きな違いは、脳の中で起きていることである。

英語には「知る」という動詞は「know」一つしかないので、この違いを伝えるには力不足である。しかし、英語以外には明確に異なる二つの動詞をもつ言語がたくさんある。一つは、事実や概念を知っていることを意味し、もう一つは、個人的経験を通して人や事柄を知っていることを意味する。たとえば、スペイン語では、事実を知っていることを意味する動詞は「saber」、経験を通して人や事柄を知っていることを表す動詞は「conocer」である。フランス語では、それぞれ「savoir」と「connaître」、ドイツ語では、「wissen」と「kennen」である。バードウォッチングと単なる観察の大きな違いは、バードウォッチングがこの二つの「知ること」の間に橋を架ける、つまり、経験に基づく知識を事実の理解に結びつける役目を果たしていることである。自分の経験を通して自然界に関する知識を積み重ねる営みなのだ。したがって、バードウォッチャーにとっては、本で見るだけでなく、実際に鳥を見ることが重要なのだ。生息していることを知っていても、自分の目で見ていなければ、経験のない知識にすぎないので十分ではない。

大学に入ると、私にとって最も興味深い鳥類の側面は並外れた多様性と際限ない精妙な差異であり、それに関する科学の分野は進化生物学だとわかった。進化は一万を超える鳥類の種が現在の姿になった過程を解き明かすものだ。私は自分のバードウォッチング(いわば、認知的な切手収集)が、それよりもはるかに大きな知的プロジェクト──鳥の進化の研究に生涯をかけて取り組むこと──の礎を築いていたことに気がついた。

私のバードウォッチング歴は四〇年を超え、鳥類の進化に関する研究も三〇年になるが、その間に科学のさまざまなテーマを研究する幸運に恵まれたのは、研究者冥利に尽きる。また、全大陸で鳥を観察する機会に恵まれ、世界の鳥類種の三分の一以上を見てきた。もっとも、一二歳の頃に全種を見るという途方もない目標を立てていたので、その頃の自分が今の自分を見たら、なんてのろまな奴だとがっかりするかもしれない。さらに、南米の熱帯雨林でそれまで知られていなかったマイコドリ科の誇示行動を発見した。一方、鳥の喉にある鳴管を解剖し、この解剖学的特徴を利用して、種の系統関係を再構築した。鳥類の生物地理学(つまり、鳥類種の地理的分布)、羽の発達と進化、獣脚類恐竜の羽毛の起源も研究した。さらに、鳥類の羽衣の色彩の物理化学的特性や鳥類の四色型視覚に関する研究も行なった。

このようにあれこれと手を着けているうちに、思わぬ方向へ発展した研究もいくつもあり、想像だにしなかった研究テーマ(たとえば、ショッキングなほど暴力的なカモの性生活)に行き着いたこともある。また、多様な研究が結びついてまったく予想もしなかった結果をもたらしたこともある。たとえば、鳥類の羽毛の色彩研究と恐竜の羽の進化の研究が結びついて、一億五〇〇〇万年前のアンキオルニス・ハクスレイという恐竜の羽毛が鮮やかな色彩をしていたことがわかった(カラー口絵17)。

私がやってきた研究はまとまりがなく、単に「自分が興味をもったこと」の寄せ集めだと長いこと思っていた。しかし、最近、私の研究の大部分は美の進化という大きな問題に関連していることに気がついた。美といっても私たち人間が経験する美ではない。私が興味をもっているのは、鳥類自身の目から見た鳥類の美である。特に、社会選択や性選択(性淘汰)が鳥類の多岐にわたる進化を促してきたメカニズムを解き明かしたいと思っている。

鳥類はさまざまな社会的状況の下で、お互いを観察し合い、観察したことを評価し、社会的決断、つまり、真の選択を行なっている。どの群れに入るか、どのヒナに給餌するか、産んだ卵の抱卵をするかしないかを選択している。そして、最も重大な社会的決断は、いうまでもなく、配偶する相手の選択である。

鳥は特定の羽衣や色彩、さえずり、誇示行動に対する好みに基づいて、配偶者を選択する。その結果、実にさまざまな性的装飾が進化した。科学的にいうと、性的魅力には、配偶者として望ましいありとあらゆる認識可能な特徴が含まれている。配偶者選択は何百万年もの歳月をかけて、何千という鳥類種に爆発的といえるほど多様な性的魅力をもたらした。

装飾は体の他の部位と機能がまったく異なる。自然界と生態的・生理的に関わり合うときにだけ機能するのではない。それを観察する者との関わりのなかで、つまり、他の個体の知覚や認知的評価による主観的経験を通して機能するのだ。ここでいう主観的経験とは、赤い色やバラの香りを感じたり、痛み、空腹、欲望を覚えるといった知覚的・認知的事象によって生成される、観察できない心的性質のことである。重要なのは、性的装飾の機能は観察者に欲望と愛着を抱かせるということだ。

動物の欲望という主観的な経験について、私たちは何を知ることができるだろうか? 主観的経験は当然のことだが、測定も定量化もできないものだ。トマス・ネーゲルが「コウモリであるとはどのようなことか」という著名な論文で述べているように、主観的経験には、ある生物が(コウモリであろうと、ヒラメであろうと、人間であろうと)知覚的・認知的事象を経験するのは「どのような感じか」が含まれる。しかし、コウモリにならない限り、ソナーを利用して周囲の世界を三次元の「音響構造」として捉えているコウモリの経験を理解することは決してできないだろう。私たちは自分の主観的経験が他人のものや人間以外の動物のものに質的に似ていると想像することはできても、確認することはできない。心的経験の質を互いに分かち合うことは実際にできないからだ。自分の考えや経験を言葉で表現できる人間同士でも、内的な知覚経験の性質や内容は経験した本人以外にはわからないし、科学的測定や分析もできない。

その結果、たいていの科学者は主観的経験を科学的に研究するという考えだけでなく、主観的経験が存在するのを認めることにさえも拒否反応を示すのである。測定できない現象は科学の研究対象にはならないと考える生物学者は多い。しかし、私は進化を理解するためには主観的経験の概念が絶対に必要だと考えている。自然界を科学的に正確に説明するためには、動物の主観的経験を包含する進化理論が必要だ。動物の主観的経験は進化に決定的な影響を及ぼしているので、それを無視するのは研究の上でとても危険だと思われる。

もし、主観的経験が測定できないのなら、どうすればそれを科学的に研究できるだろうか? 物理学から学ぶことができるだろう。二〇世紀の初頭にヴェルナー・ハイゼンベルクが電子の位置と運動量を同時に測定することはできないことを証明した。この不確定性原理によって、電子の運動は古典的ニュートン力学に当てはまらないことがわかったが、物理学者たちは電子の問題を断念したり、無視したりはしなかった。それどころか、この問題に取り組む新しい手法を考案した。同様に、生物学も動物の主観的経験を研究する新しい手法を開発する必要がある。こうした経験がどのようなものか、詳細に知ることはできないが、そっと近寄って、電子の事例のように基本的な事項を間接的に知ることができる。たとえば、これから見ていくように、近縁の生物の間で装飾やそれに対する性的な選り好みがどのように進化したかをたどることで、主観的経験が進化した過程を調べることができる。

生物個体が感覚に基づく判断と認知的選択をし、それによって進化が促される過程を私は「美に基づく進化(審美進化)」と呼ぶ。審美進化の研究では、性的魅力の両面、すなわち、欲望の対象と欲望の形そのものを検討する必要がある。それらは生物学では「誇示形質」と「配偶者の選り好み」と呼ばれている。どの配偶者が好まれるかを調べることで、性的欲望の結果を観察することができる。さらに、性的欲望の対象の進化、つまり、種に特有の装飾とそうした装飾が複数の種で進化した過程を研究することで、もっと効果的に性的欲望の進化を研究することができるだろう。

性選択の働きを理解すると見えてくることは、欲望と欲望の対象が共進化するという驚くべき事実である。後で詳しく述べるが、性的魅力のほとんどは共進化によってもたらされたものである。つまり、誇示形質と配偶者の選り好みが互いに対応しているのは偶然ではなく、長い進化的時間をかけて互いに形成し合ってきた結果なのである。自然界にみられる並外れた美の多様性は、この共進化のメカニズムによってもたらされたのだ。本書の目的は美と欲望の自然史を読み解くことにある。

* * *

審美進化は他の進化とどのように異なるのだろうか? その違いを探るために、自然選択(自然淘汰)による「通常の」適応進化と比べてみよう。自然選択による進化の仕組みはチャールズ・ダーウィンが発見したことで有名だが、配偶者選択による美の進化もダーウィンの驚くべき発見なのだ。鳥の世界では、ガラパゴスフィンチの嘴がダーウィンのいう適応進化の最も有名な事例である。およそ一五種いるガラパゴスフィンチは一つの共通の祖先種から進化した。それぞれの種にみられる大きな違いは嘴の大きさと形である。それぞれのフィンチの嘴は主食の種子を食べやすい大きさと形をしているのだ。たとえば、大きい嘴は大きいものや硬い種子を割るのに適しており、小さい嘴は小さいものや細い種子を扱うのに適しているのである。ガラパゴス諸島では、手に入る種子の大きさ、硬さ、量が地域や時期によって異なるので、フィンチによって生存しやすい環境が異なるだろう。嘴の大きさや形はきわめて遺伝性が高い形質なので、ガラパゴスフィンチの一世代のなかで嘴の形によって生存率に差が出た場合、世代間で嘴の形に進化的変化が生じるだろう。この進化機構は自然選択と呼ばれ、適応をもたらす。その後の世代が進化させる嘴の形は、生息環境でよりよく機能し、個体の生存率と繁殖率(つまり、大きな卵をたくさん産み、健康な子孫をたくさん育てるための繁殖力や、エネルギーや資源を獲得する個体の能力)を向上させることに直接に寄与するからだ。

それでは今度は、ツグミ類のさえずりやハチドリ類の虹色に輝く羽衣のような鳥類の装飾の進化を考えてみよう。こうした形質は、嘴の形に働く自然選択とはまったく異なる基準に反応して進化する。性的装飾は主観的評価に基づく配偶者選択によって進化した美的形質である。この装飾は配偶者選択での他の個体による認知と評価を通して機能する。多くの個体による配偶者選択の判断が蓄積された結果、装飾が進化する。言い換えると、こうした種の個体は自分たちの進化を引き起こす原動力の役目を果たしているのだ。

ダーウィン自身も気づいていたように、自然選択による進化と配偶者選択による美の進化は、著しく異なる変異のパターンを自然界にもたらした。たとえば、鳥が嘴を使って種子を割る方法は限られているので、嘴の大きさや形の変異も限られたものになる。したがって、種子食の鳥は一〇科以上いるが、いずれも種子を割る課題をこなすためにフィンチの嘴に似た頑丈な嘴が収斂進化した。一方、配偶者(つがい相手)を惹きつける仕事は、種子をこじ開けるのに比べれば、はるかに制約が少なく、自由度が高い。それぞれの種は、雌雄間で意思を伝達して魅了し合うという課題に対して独自の解決策を進化させており、ダーウィンはそれを「美の基準」と呼んだ。したがって、一万を超える鳥類の種がこの課題を成し遂げるために、独自の美的な装飾や好みを進化させてきたのも驚くにはあたらない。その結果、生物に計り知れないほど豊かな美の多様性がもたらされたのである。

今、私は科学的な問題に突き当たっている。私にとって、進化生物学の研究は大きな喜びなのだが、科学界には意見の相違や知的対立がないとはいえない。そして美の進化に関する私の考えは、進化生物の主流の考え方と相容れないことがわかってきた。それはこの数十年に限ったことではなく、ほぼ一五〇年前のダーウィンの時代からずっと続いていることなのだ。ほとんどの進化生物学者は当時も今も、性的装飾や誇示行動が進化したのは(学者はたいてい「美」という言葉を使うのを避ける)、それらがつがい候補の資質と状態について、偽りのない明確な情報を示すからだと考えている。この「正直な指標(シグナル)」仮説によれば、胸の羽を逆立てると、目の覚めるほど鮮やかな青い笑顔が浮かぶカタカケフウチョウ(カラー口絵2)のオスの誇示行動は、出会い系サイトのプロフィールのような機能を果たしていることになる。極楽鳥(フウチョウ類)の聡明なメスならば知りたいと思うような、相手の家柄、生育環境、食生活、健康の状態、性病の有無といった情報を提供しているのである。長期間にわたりつがい関係を維持する種では、こうした求愛行動はさらに、なわばり防衛や保護、給餌や育雛の能力の高さ、貞節を守るかどうかといった情報も伝えている可能性がある。

こうした装飾の出会い系サイト仮説によれば、美は実用性以外の何物でもない。この説によれば、個体の主観的な配偶者の好みはつがい候補の客観的な資質によって形成される。美が望ましいのは、活力や健康、優れた遺伝子といった他の現実的な利益をもたらすからにすぎない。性的な美しさは官能的な喜びをもたらすかもしれないが、性選択は自然選択の一形式にすぎないのだ。ガラパゴスフィンチの嘴に働く進化の推進力とフウチョウ類の求愛誇示行動を形成する推進力の間に基本的な違いはないことになる。要するに、美は自然選択のしもべにすぎないということだ。

この仮説は、美とその進化に関する私の見方とはまったく異なる。言いにくいことだが、自然選択による適応過程という考え方はあまり面白くないのだ。いうまでもなく、自然選択が自然界に普遍的にみられる基本的な力であるということは進化生物学者として私もよく理解しているし、その重要性を否定するものではない。しかし、自然選択による適応過程は、進化そのものではない。自然選択だけでは説明のつかない進化過程や進化史は多々ある。進化は適応だけで説明がつくほど単純なものではなく、もっと風変わりで、歴史や偶然に左右され、予測や一般化がしづらいものだということを本書を通じて述べていこうと思っている。

進化によってもたらされた性的装飾が、つがい相手の客観的な資質を示さないばかりか、つがい(装飾を誇示する者とそれを選んだ者)の生存率や繁殖力を低下させる場合もある。この意味では、進化は「退廃的」になることもあるといえる。つまり、主観的な好みを追及すると、「不適応な」つがい相手を選んでしまい、その結果、個体の環境への適応性が低下する可能性があるのだ。こういう事態はありえないという進化生物学者は多いが、私はそうは思わないので、本書でその理由を述べていく。広い意味では、自然界にみられる性的装飾の多様性、複雑さ、極端さは自然選択だけでは説明できないことを読者にお伝えしたいと思っている。自然界の設計者は自然選択だけではないのだ。

科学的に知りたいと思う疑問と納得できる解答は、人それぞれだと思う。私は、単純な適応的説明では納得できない進化過程の側面になぜか興味をそそられてきた。いずれにしても、私は生涯にわたり鳥と関わってきたが、その関わりが鳥類の進化学に結びついて、一般とは異なる見解に行き着いたのだろう。これから論じていくように、もともと審美進化説はほかならぬチャールズ・ダーウィンが提唱したものだが、当時は容赦なく批判された。実際、ダーウィンが提唱した審美眼に基づく配偶者選択説は進化生物学では顧みられなくなり、ほとんど忘れ去られてしまった。現代の「ネオダーウィニズム(新ダーウィン主義)」はとても人気があるが、性選択は自然選択の別の形態にすぎないと考えているので、もともとのダーウィニズムとは似て非なるものだ。むしろ、適応主義的な考え方は、ダーウィンの研究の上で従者のような役割を果たし、後には論争相手になったアルフレッド・ラッセル・ウォレスが提唱したものなのである。これから述べていくように、審美進化という考え方は、動物による主観的な配偶者選択が進化の上できわめて重大な役割を果たしているのを示し、ダーウィン本来の意見をダーウィニズムに復活させる。しかし、動物が美という資質に反応しているのだと本当にいえるだろうか? 美という概念は、人間による先入観や期待、誤解が満ち溢れているので、美という言葉を科学で用いるのは避けた方が賢明なのではないだろうか。では、そのように問題が多い用語をなぜわざわざ使うのか? どうして多くの生物学者が好む手垢のついていない客観的な用語を使用しないのか?

この件について私もずいぶんと悩んだが、最終的には美を科学的概念として使用することにした。私もダーウィンと同様に、美という語は生物学的魅力に関わることを日常的な言葉で正確に捉えていると考えるからである。モリツグミ、ニワシドリ、チョウ、ヒトを問わず、性的シグナルがそれを好む生物にとって「美しい」のだと認めれば、そこから推測できる概念、つまり、感覚能をもつ動物が社会的・性的選択を行なっているという可能性を考えざるを得なくなる。美が適応的利点だけで進化したのではないというダーウィン説の可能性を考慮せざるを得ないのだ。私たち人間にとって、美と欲望はダイナミックで、予測できず、不合理な個人的経験だが、自然界においてもそうなのかもしれない。

* * *

本書は、科学の世界に美を再び持ち込むこと、つまり、ダーウィンが提唱した「美に基づいた配偶者選択」をよみがえらせ、美を科学の主要なテーマに押し上げることを目指している。

本書でも取り上げるが、配偶者選択というダーウィンの概念も異論の多い問題である。ダーウィンは配偶者選択による進化機構を提唱したとき、メスの選り好みは生物の多様性の進化において単独で大きな力になりうると考えていた。驚くことではないが、ヴィクトリア朝の科学者は、メスに認知能力や配偶者を自主的に選ぶ機会があるというダーウィンの革新的な考えを嘲笑った。しかし、性的な選り好みの自由(性的自律性)という概念は復活させる必要がある。本書では、性的自律性の進化や、それが人間とその他の動物の形質や行動に及ぼす影響について検討する(本来なら、一四〇年前にやっておかなければならなかったことだ)。

水鳥にみられる暴力的な性行動の研究でわかったことだが、メスの性的自律性にとって最大の問題は、性暴力や社会的支配を振るうオスによる性行為の強制である。本書では、カモやその他の鳥類の研究を通して、オスの性的強制に対するさまざまな進化的対応を検証する。配偶者選択の機構は、特にメスによる選択の自由を拡大させる方向に進化しうることがわかるだろう。つまり、性と生殖に関する選択の自由は、近現代の女性参政権論者やフェミニストが発明した政治的イデオロギーであるだけでなく、動物にとっても重要であるということを明らかにする。

さらに鳥から人間へと考察を拡げて、女性のオーガズム、骨のないペニス、同性愛や同性愛の選り好みの生物学的起源など、人間のセクシュアリティに特有な特徴の進化を理解する際に、性的自律性の概念は不可欠だということも述べるつもりだ。人間の知性や言語、社会組織、物質文化の起源、人間の美の多様性においても、審美進化や異性間の対立が重要な役割を演じてきた可能性がある。

つまり、配偶者選択による進化のダイナミクスは、私たち自身を理解するためになくてはならないのだ。

* * *

審美進化説は私にとってずっと興味の対象だったが、進化生物学の分野では日陰の存在だった。私はそうした状況に慣れてしまっていたが、あるとき、審美進化説に対する抵抗がいかに強いかを思い知らされ、その抵抗の強さは審美進化説が主流の適応的進化論に与えている脅威の指標だということに気づいた。今でもそのときのことをはっきり覚えている。そのとき、何としても本書を書かなければならないと思ったのだ。

数年前のことだが、アメリカのある大学を訪れた際に、昼食をとりながらその大学の進化生物学者に性的装飾の進化について持論を披露した。しかし、少し話すたびに相手が反対意見を述べたので、持論の概要を語る前に一つずつ反論していかなければならず、昼食が終わる頃にようやく配偶者選択による進化に関する持論を話し終えることができた。すると、相手は「それは虚無主義(ニヒリズム)だ!」と叫んだのだ。生物の装飾の多様性に関する説得力のある見事な説だと私が思っていたものは、その生物学者には、それを認めたら人生の意義や目的が失われてしまう荒涼とした世界観と映ったようだ。結局のところ、配偶者選択によってただ美しいだけで配偶者の資質を示すわけではない装飾が進化するのならば、それは世界は理にかなったものでないことを意味するのではないか? その瞬間、私はダーウィンの美の進化説を受け入れて、一般の読者に説明する必要に気づいたのだ。

私の科学的見解は、バードウォッチャー兼ナチュラリストとして積んできた自然界の経験と、科学者として行なってきた研究に培われたものである。つまり、経験に基づく知識と、研究に基づく知識から生まれたのだ。こうした研究は個人的に大きな知的喜びをもたらしてくれた。これほど科学の研究に打ち込みたい気持ちにさせられたことはなかった。鳥類の美しさの進化は、考えるだけでも胸はずむ思いがする。しかし、この同じ世界観が、他の研究者にとっては、ベッドから起き上がる気にもならないほどつまらないようだ。一般に受け入れられている適応的見解よりも、本書で述べる進化説の方が捉えにくく、決定論的ではないかもしれないが、自然を豊かに、正確に、科学的に理解できることを説明するつもりである。性選択を通して進化を見ると、心ときめくような自由と選択の世界が見えてくる。そこは、性選択なしで説明できる世界よりも、はるかに美しい世界なのだ。

最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。