静かに“やまと絵”を鑑賞したい人におすすめな、上品な泉屋博古館へ

泉屋博古館は、雨の似合う美術館。先日わたしが行った特別展『歌と物語の絵』の報道向け内覧会も、昨年の木島櫻谷の特別展の内覧会と同様に、雨が降っていました。地下鉄の神谷町駅からアークヒルズと泉ガーデンタワーの谷間にある細い道を歩いていくと、雨で濡れた艷やかな美術館が見えてきます。

わたしが同館を訪れたのは2回目。昨年の木島櫻谷展でも感じたのが、小さいけれど、とても上品な美術館だなということ。特別展の展示点数こそ多くないし、国宝や重要文化財の指定品も多くありません。それでも、とても丁寧に展示されているなぁと思うんです。

今回の特別展『歌と物語の絵』については、簡単に言えば、桃山・江戸時代以降の「やまと絵」展です。展示構成は、「うたうたう絵」と「ものかたる絵」の2章。前章では《柳橋紫舟図屏風》や、松花堂昭乗の《三十六歌仙書画帖》など、うたに詠まれてきた情景が表現された絵画作品が並びます。また後章では、『源氏物語』や『平家物語』、または『伊勢物語』などのメジャー作品を絵画表現した作品や、『竹取物語』や『是害坊絵巻』、『狐言帰絵巻』などが展開されています。

■宇治川の歌からインスピレーションを受けて描いた《柳橋紫舟図屏風》

わたしが特にワオ! だったのは、江戸時代に土佐広周が描いたと伝わる《柳橋紫舟図屏風》です。過去に東京国立博物館(トーハク)でも、《柳橋水車図屏風》を見て、すごいなと思いましたが、泉屋博古館のはさらにその上を行く綺麗さでした。

大きな一双(2枚)の屏風は、全体にまばゆい金色ですが、左隻の左上から右隻の右下にかけて深い紺色で川が流れています。屏風の上部には金雲がたちこめ、そこから覗くように右隻には金の橋がかかり、川面には舟が行き交っています。そんな強烈な金と紺の世界に、右隻から左隻にかけての川岸には柳が描かれているんです。その柳をよく見れば、右隻の右側から新芽、若葉、青葉、そして落葉と、四季の推移が表現されています。

左右の一双に描かれた「川」そして「橋」、「山」と「(川に浮かぶ)紫舟」などのアイコンは、「平安時代以来の歌枕の地である宇治の景物」なのだそう。そしてこれらが描かれていることで、この一双の屏風が「宇治川」を描いたものだと分かります。解説パネルには「実景よりも、数々の和歌を通じて培われた観念的な世界である」としています。意味がよく分かりませんが、古来から歌われてきた宇治川という歌枕の地を、その場へ行って写実的に描いたものではなく、「わたしが詠んできて頭に浮かぶ“宇治川”の情景は、こういうところだ」として描いたものということでしょうか。

こうして解説を読んで由来を知ると、《柳橋紫舟図屏風》も、トーハクで見た《柳橋水車図屏風》も、いっそう心に沁みてきます。

そして自然と「宇治川を詠んだ和歌には、どんなものがあるんだろう?」と思いますが、しっかりと屏風の下に和歌が記されたパネルが用意されていました。もし行くのであれば、事前に知っていても良いのではないかなぁと思います。※以下、現代語訳は、あまり信用しないでください。

【古今集/読み人知らず】

さむしろに衣片敷き今宵もや

我を待つらむ宇治の橋姫

(「粗末な筵に衣を敷いて寝ているのだろうか。今宵も私のことを待っているのだろうか。宇治の橋姫は」……旅の寂しさを感じながらも、恋人を思う作者の心情を抒情的に詠んでいます。粗末な宿舎で夜を明かす作者の姿と、美しい橋姫を思い浮かべる作者の心の対比が、印象的な歌となっています)

【古今集/喜撰法師】

わが庵は都のたつみしかぞ住む

世を宇治山と人はいふなり

(「私の庵は、都の南東にある宇治の山にある。 しかし、世間の人は、私が世の中を憂えてここに住んでいると噂しているようだ」……世間の誤解をよそに、静かに暮らすことを選んだ作者の心情を詠んでいます。都の喧騒から離れた宇治の山で、心の安らぎを見つけた作者の姿が浮かび上がります)

【千載集/藤原定頼】

朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに

あらわれわたる瀬々の網代木

(「明け方、あたりが徐々に明るくなってくる頃、宇治川の川面にかかる朝霧も薄らいでいき、その霧がきれてきたところから現れてきたのが、川瀬に打ち込まれた網代木だよ」……この歌は、単に風景を写した歌というだけでなく、作者の心情も表していると考えられます。霧が晴れていく様子は、希望の光が差し込む様子にも喩えることができます。また、網代木は、困難を乗り越えるための力強さを象徴しているとも解釈できます)

また「ところで宇治川って、どこやねん?」とも思ったので、地図で見てみました。琵琶湖から流れ出る瀬田川が、京都府(山背・山城)に入ると宇治川と呼ばれるそうです。そして長岡京の南あたりで、北西からの桂川と南東からの木津川が合流して、名前を淀川と変えて大阪府(摂津・河内)に入るといいます。なるほど……。

東京……江戸で言えば、隅田川……大川のような、周辺の人たちにとっては大切な大切な川だということが分かります。だからこそ宇治川は、万葉集でも、その後の勅撰集でも数々の歌が詠まれ継がれてきたんでしょうね。そして、それらの歌からイメージして描いたのが、今回の《柳橋紫舟図屏風》のような絵だったということなのでしょう。

■描かれた絵を見て、古い歌が思い浮かべられた《誰ヶ袖図屏風》

第一章「うたうたう絵」では、そのほかにも和歌にまつわる屏風が多く展示されています。《誰ヶ袖図屏風》は、昔の人が着物を掛けるのに使った「衣桁(いこう)」が、大きく描かれています。右隻に描かれた衣桁は青竹でできたもので、左隻のそれは螺鈿が施されたひと目で豪華なものだと分かる漆塗り。そして、それぞれの衣桁には色鮮やかな着物が何枚か掛かっています。

【古今集/詠人知らず】

色よりも香こそあはれと思ほゆれ

誰が袖ふれし宿の梅ぞも

(「梅の花の色よりも、その香りの方がしみじみと趣深く思われる。 この宿の梅の花に、誰の袖が触れて、その移り香を残していったのでしょうか」……梅の香りに誘われて過去の恋人を思い出す、一人の女性の心情を詠んでいます。梅の花の色と香りの対比、そして誰の袖が触れたのかという問いかけによって、女性の複雑な感情が表現されています)

■唯一、撮影可能な松花堂昭乗の《三十六歌仙書画帖》

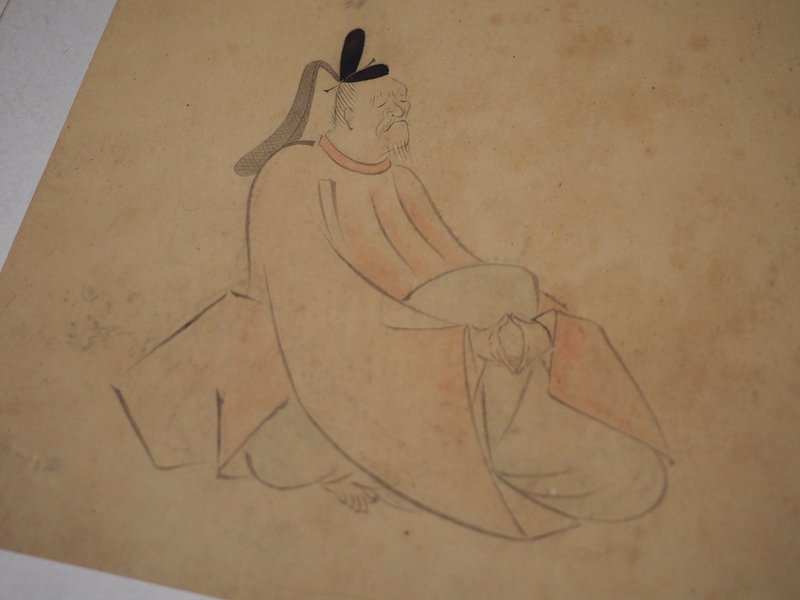

江戸・元和2年(1616)に、本阿弥光悦などとともに寛政の三筆に数えられる、松花堂昭乗が書き、描いた《三十六歌仙書画帖》です。

●伊勢……美わのやま いかに待ちみむ

【古今和歌集 巻第15 恋歌5】

美わのやま いかに

まちみむ年ふとも

たづぬる人も

あらしと思へば

「三輪山よ、いつになったら再会できるのだろうか。 年が経っても、訪ねてくれる人もいないだろうと思いながら。」……この歌は、三輪山を詠みつつ、長い旅に出ている間に、訪ねてくれる人もいなくなるだろうという寂寥感を吐露した歌と解釈されています

●紀友則……夕ざれば佐保のかわらに

【拾遺集】

ゆふされは さほの

かはらの川風に

友まどはして

ちとりなくなり

「夕日が沈む頃、佐保川の河原を吹く風に誘われて、友人を惑わせてしまうほど、たくさんの千鳥が鳴きながら飛び去っていく」……この歌は、夕暮れの静かな佐保川の風景の中に、たくさんの千鳥が飛び交う様子を鮮やかに描き出しています。千鳥の鳴き声は、夕暮れの寂しさをより一層深めているようにも感じられます。

●中納言朝忠……逢ふことの絶えてしなくは

【『拾遺集』恋一・678】

あふ事の 絶えてし

なくは なかなか尓

人をも身をも

うらみざらまし

「もし、あなたと出会うことが全くないならば、 かえって、あなたの冷たさや、 我が身のつらさも恨んだりはしないのに」……この歌は、相反する二つの感情が表現されています。 一方では、恋人への深い愛情、 もう一方では、恋人への恨みや、 自分の不甲斐なさへの苦しみです。

●源重之……吉野山 みねの白雪いつ消えて

【拾遺集】

吉野山 みねの白

雪いつ消えて

けさは霞の

たちかはるらむ

「吉野山の峰の白雪はいつ消えてしまったのだろう。 今朝は霞が立ち込め、景色がすっかり変わってしまった」……吉野山の峰には、冬の間たくさんの雪が積もります。 しかし、春が訪れると、雪は溶けて霞が発生します。 この歌は、そのような吉野山の移ろいゆく景色を表現しています。

以上の《三十六歌仙書画帖》は、いちおう主催者の許可を得て撮影したものですが、誰もが撮影できる今回唯一の展示品です。なぜ、この松花堂昭乗の作品だけが撮っても良いことになったんでしょうね……。

■観覧後記

これらの他にも撮ってきましたが、noteでの掲載許可を得て撮影したわけではないので、ここでは控えておきたいと思います。

冒頭にも記しましたが、泉屋博古館の収蔵品に、国宝や重要文化財に指定されたものは、多くないと推察します。それでも、訪れるたびに「良いものが置いてあるなぁ」と思わされます。わたしは絵を見に行っているので、きれいな絵が多いなと……それは保存状態が良いと言い換えても良いかもしれません。

また、展示の仕方も良いような気がします。最新の映り込みの少ない展示ケースを使っていることもあるでしょうけれど、ケースの配置が良いんじゃないかなとも。

あと……なんとなくですが「たっくさんの人に来てもらいたい!」と、同館の人たちが思っているようにも思えません(笑)。なんでしょうねぇ……「うちは、本当に見たい人たちが見てくれれば良いんですよ」という余裕がうかがえますね。その雰囲気は、アーティゾン美術館などと似ている気がします。なんとなく、もったいない気がしてしまいますけれど、ゆっくりと鑑賞するのには良い美術館……贅沢な雰囲気の美術館です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?