【根津美術館】メトロポリタン美術館蔵の李公麟《りこうりん》さん《孝経図巻》を解説【後編】

メトロポリタン美術館が所蔵する、李公麟さんの《孝経図巻》が、根津美術館で12月3日まで開催の、特別展『北宋書画精華』で展示されています。同展のメインで紹介されているのが、《孝経図巻》と、同じく李公麟さんが描いた《五馬図巻》です。

この李公麟さんという方が、すごい方のようなのですが、その二大名作とも言えるのが、《五馬図巻》と《孝経図巻》。

前々回(前編)と前回(中編)のnoteに引き続いて、《孝経図巻》に記されていることを、今回も解説していきます。

<過去note>

■《孝経図巻》って何?

《孝経図巻》は、紀元前350年から紀元前200年の間に作られた「孝経」という、中国の儒学で聖典とされる十三経のうちの一つを、李公麟さんが図巻にしたものだそうです。

おそらく無数にあった儒学の元となる書籍のうち、「これは重要だ!」と言われる十三経のうちの一つということ。

特に『孝経』は、孔子がその門弟の曾参(そうさん、前505〜前435、一般には曾子)に孝道を述べたのを、曾参の門人が記録したものといわれているそうです。孔子の孫弟子がまとめた書ということになります。

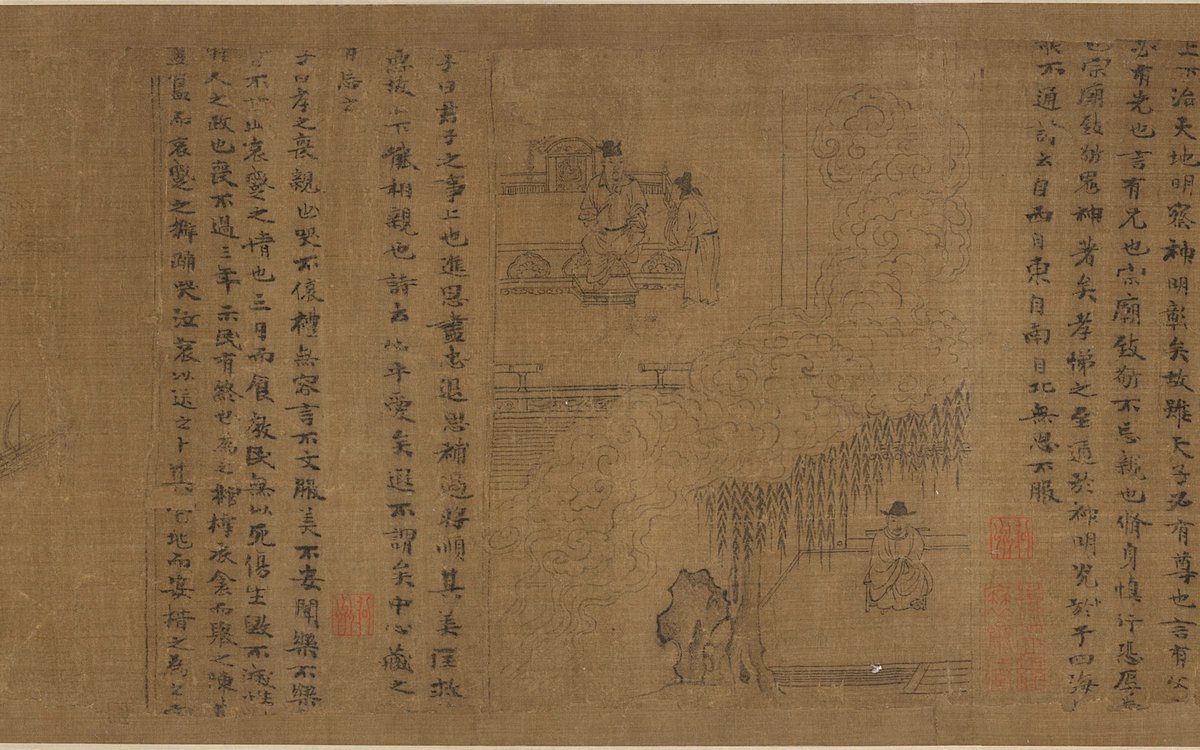

そして、ざっくりとですが《孝経図巻》の中身を読んでみると、いわば教訓……教え……を、絵本にした絵巻です。言葉だけだと難しい道徳的な話を、絵を加えて誰でも分かるようにしたもの……という感じですね(実際には分かりづらいのですが……)。まず絵が描かれて、その絵にまつわる『孝経』の文章が添えられ、また絵が描かれて文章が続く……といったことが繰り返されます。だから「図巻」と呼ばれていますが、日本の「絵詞」に近い感じです。

そして、《孝経図巻》を書いたのが、北宋時代を代表する画家の一人、李公麟さんだという点が重要です。だから珍重されています。

まぁでも現代のわたしたちからすると、何が描かれて何が記されているのか、さっぱり分からない……という人も多いはずです。今回も前回に引き続き、所蔵されているメトロポリタン美術館でパブリックドメインとして見られる、《孝経図巻》の画像データを使って、解説していきたいと思います。

■「人を敬う」という気持ちが広がれば、平和な世の中になりますよと

次の絵を見ると、弟子を連れた先生のような老人に、神道の神主さんがするように深々と腰を折っている男性が描かれています。その後ろには、低木が生えている奇岩があり、そのさらに後方には四羽の鳥たちが遊んでいます。

子曰:教民親愛,莫善於孝。教民禮順,莫善於悌。移風易俗,莫善於樂。安上治民,莫善於禮。禮者,敬而已矣。故敬其父,則子悅。敬其兄,則弟悅。敬其君,則臣悅。敬一人而千萬人悅。所敬者寡而悅者眾,此謂之要道也。

ここでも孔子さんは、“孝”の重要性について説いているのですが、今回は、親を愛する“孝”……「教民親愛」のほか、兄を敬い愛する“悌(てい)”……「教民礼(禮)順」についても触れています。これら“孝”と“悌(てい)”よりも、民衆に広めるべきものはないとしています。

そして真意は分かりませんが、風俗や習慣を改めるのには、音楽を使うとスムーズですよと言っているようです。次に、民を治めて君主(上)を安定させるのには、“礼(禮)”を重んじるのが良いとも言います。この項では、“礼(禮)”について説明したかったようで、「礼者(禮者)は、“敬”に尽きる」……「“礼(禮)”の本質は、敬意である」としています。だから「父を敬う(敬其父)」→「子は喜ぶ(子悦)」し、「兄を敬う(敬其兄)」→「弟は喜ぶ(弟悦)」し、「君を敬う(敬其君)」→「臣は喜ぶ(臣悦)」としています。

つまり「敬意を示すことで、相手が喜ぶでしょ? みんながそうすれば、親子、兄弟、君臣の人間関係が良好に保たれて、世の中に好循環が生まれるのですよ」と説いているわけです。「一人を敬えば、千万人が喜ぶのです(敬一人而千萬人悅)」と。

敬うべき者は少ないのにも関わらず、よろこぶ人は多い……つまりは、少し敬うだけで、無限大の悦が広がっていく……平和を保つのに、とってもコスパの良い方法が“敬う”ことですよとして、「これを要道(大切な道)というのです」と説きます。

なるほどぉ……改めて挿絵を見てみると、深々と腰を折って、相手を敬っています。その敬を示された方の老人も礼に則って両腕を組んでいるような気がします。こうして“人を敬う行為”が多くの人の習慣となれば、絵の背景にある、ぴよぴよと鳥がさえずって遊んでいる情景のように、平和な世の中になるのですぞ……と表現しているのかもしれませんね。

それにしても“孝”の中にも、様々な要素があるものです。ここでは、その中の“礼”や“敬”についての説明だったということです。

■“孝”を広める人もまた“孝”の君子です

次の絵では、水墨画の描かれた屏風を背にした裕福そうなオジサマが、誰かに何かを説いている様子が描かれています。なにを話し込んでいるんでしょうか?

子曰:君子之教以孝也,非家至而日見之也。教以孝,所囗天下之為人父者也。教以悌,所以敬天下之為人兄者也。教以臣,所以敬天下之囗人君者也。《詩》云:‘愷悌君子,民之父母。’非至德,其孰能順民如此其大者乎。

こういう文章を読むと、「なぜこんなに分かりにくく書いたの?」と思ってしまいます。まるで「わざと分かりにくくして、読む人がそれぞれに異なる解釈をするようにした」ような気もしてしまいます。法律の文章みたいですね……。

ここでは、「君子とは“孝”を広める人のことであり、何も家々で“孝”を実践している人だけを言うのではありません」としています。だって、“孝”を広めれば、多くの人が“孝”を実践したり広めたりするのだから、“孝悌”を広める君子は、間接的に天下のすべての父親、兄、君主を敬い、“孝”を実践していることになるのです……みたいなことですね。だから積極的に“孝”を広めましょう! と。そして詩経に書かれている一文を紹介します……

「孝悌の君子は、民の父母なり」

“孝悌”に則っている理想的な君主は、民衆の父母であると。現代の日本人が読むと、少しゾッとする感じもしますけど……あくまで孔子が敬うべき対象としているのは「孝悌の君子」であって、「君主であれば誰もが民の父母である」と解釈するかどうかは、わたしたち一般市民の判断に委ねられている……と解釈しても良いのでしょう。

ここで「いや違う! 孔子は『君主には絶対に服従しろ!』と市民に要求している、封建的な人なんだ!」と解釈する人がいてもおかしくはないでしょうが……むしろ孔子は「理想」を掲げているだけであって、その「理想」を宗教的な教えとして「利用」したのが、のちの封建的な施政者たちと考えた方が腑に落ちます。それはキリスト教でもユダヤ教でもイスラム教でも、ヒンズーや仏教における「理想=教え」も、同じように利用されてきたし、利用されていますよね。

結局、描かれた挿絵の意味は……“孝悌”の君子が、“孝”を広めている様子が描かれている……という感じでしょうかね。

■それぞれの立場での“孝”が大事

次の挿絵は、君主が裁きを行っている様子でしょうか。訴える人がいて、それを壇上に座る君主が裁き、捕らえられて引き立てられていく人がいます。

子曰:君子之事親孝,故忠可移於君。事兄悌,故順可移於長。居家理,故治可移於官。是故以行成於內,而名立於後世。

孔子は言った。「君子が親に孝行すれば、忠心は君主に移すことができる。兄に悌行すれば、従順は長に移すことができる。家庭を整えれば、治政は官に移すことができる。したがって、内なる行いをもって成就すれば、名は後世に立てられる。」

つまり、親を敬い、愛する人は、君主を敬い、仕えることもできるということ、兄を敬い、愛する人は、長に従順に従うこともできるということ、家庭を整えることのできる人は、社会を治めることもできるということが記されています。

逆に言えば、親に孝行しない人や兄を敬わない人や家庭を整えられない人は、社会を治められないということでもありますね。これは選挙へ行く時に参考になる言葉のような気がします。

で……李公麟さんが描いた挿絵は、この文章の何を描いているのかは、分かりにくいというか分かりません……何か根本的にわたしが理解していない、もしくは誤っている部分があるかもしれません。

■親や上司の不義の言動は、諌めないとダメです

次に李公麟さんが描いた挿絵では、壇に座る君主に、腰を深々と折っている人の姿が描かれています。

囗囗(曽子)曰:若夫慈孝愛恭敬,安親揚名,則聞命矣。敢問囗囗父之令,可謂孝乎?”子曰:“是何言與?是何言與?昔者天子有爭臣七人,雖無道不失其天下。諸侯有爭臣囗囗,雖無道不失其國。大夫有爭臣三人,雖無道不失其家。囗有爭友,則身不離於令名。父有爭子,則身不陷於不義。囗當不義,則子不可以不爭於父, 臣不可以不爭於君,故囗不義則爭之,從父之令,又焉得為孝乎。

文頭が判読不明の「□□」となっていますが、原典の『孝経』に拠れば、ここには「曽子」が入ります。曽子が孔子に次のように質問します。「慈愛や恭敬、または親を安んじて名を上げれば、それは孝であり、父母の命に従うことであります。敢えて問いますが、もし子が父の命令に従うことが孝であるとするならば、親の命令が不義である場合も、子は従わなければならないのでしょうか?」。

すると孔子は「え? なに? それはどういうことですか」と言いつつ、「昔、天子には七人の諫臣……君主を諫める家臣……がいました。そのため、たとえ君主が道に外れても天下を失いませんでした」と話し出します。さらに「そうした家臣が五人いた、道に外れた諸侯もまた国を失いませんでした」と続け、同じように「大夫には三人の諫臣、士には諫友がいて、父親には諫言する息子がいて、それぞれ道を外れることはなかったのです」としています。

そして曽子の最初の質問に戻ると、「親の命令が不義である場合、子は諫言して、親を正すべきである」と説いています。「不義の命令に従う子が、どうして孝行者と言えるでしょうか」と。

ということで、李公麟さんが描いた挿絵は、家臣が君主に対して敬いつつ、その言行を諌めている様子を描いていると言えそうです。

■改めて君主が行なうべき親への“孝”

次の挿絵では、講堂のような墓地でしょうか……で、祭祀が行なわれている様子が描かれているようです。

子曰:昔者明王事父孝,故事天明事母孝,故事地察,長幼順,故上下治,天地明察,神明彰矣。故雖天子必有尊也,言有父囗(也)必有先也。言有兄也,宗廟致敬,不忘親也。脩身慎行,恐辱先也。宗廟致敬,鬼神著矣。 孝悌之至,通於神明,光於乎四海,囗(無)所不通。

《詩》云:‘自西自東,自南自北,無思不服。

孔子曰く、昔の明王は、父に孝を尽くして天に明かり、母に孝を尽くして地に明らかとなり、長幼の序に従って、上下が治まり、天地が明察し、神明が明らかにあらわれた。

だから、天子であっても必ず尊敬するべき人がおり、父親と言えば必ず先祖があり、兄と言えば必ず宗廟に敬意を表して、親を忘れません。身を修め、行いを慎むことで、先祖を辱めることを恐れます。宗廟に敬意を表すことで、鬼神が顕著にあらわれます。

孝と悌の至ることは、神明に通じ、四海に光輝き、どこにも通じません。

詩に曰く、「西から東へ、南から北へ、思い浮かべない者はいない」

まず孔子は「明王が父に孝を尽くすことで天に明かり、母に孝を尽くすことで地に明らかとなり、長幼の序に従うことで、上下が治まり、天地が明察し、神明が明らかにあらわれる」と説いています。

これは、孝と悌によって、社会全体が調和し、秩序が保たれるという意味であると言っているようです。そして、天子であっても必ず尊敬するべき人(親や兄弟)がいて、父親と言えば必ず先祖があり、兄と言えば必ず宗廟に敬意を表して、親を忘れないこと、身を修め、行いを慎むことで、先祖を辱めることを恐れること、宗廟に敬意を表すことで、鬼神が顕著にあらわれると説いています。これは、孝と悌は、社会のすべての人々にとって大切なものであることを述べています。

さらに「孝と悌の至ることは、神明に通じ、四海に光輝き、どこにも通じないと説いています。これは、孝と悌は、人間の倫理を超えた、普遍的な価値である」として、孝と悌は、人間の倫理を超えた、普遍的な価値であるとしています。

現代においても、孝と悌は、大切な価値であると言えるでしょう。孝と悌を実践することで、自分自身を成長させ、社会をより良いものにすることができるはずです。

そして孝悌の重要さを、最後に一文で記しています。「世界中のどこにいても、孝と悌の大切さを理解できる」と。

ということで、李公麟さんの挿絵は、君主が宗廟で、先祖を手厚く祭っていること、“孝”を尽くしている様子が描かれている……ということなのでしょう。

■上司にたいする、あるべき“孝”

次の挿絵の左上には、家臣に何かを語っている君主が描かれ、右下には、一人ぼっちの君主が描かれていますね。

子曰:君子之事上也,進思盡忠,退思補過,將順其美,匡救囗(其)惡,故上下能相親也。《詩》 云:‘心乎愛矣,遐不謂矣,中心藏之,囗(何)日忘之。

孔子曰く、君子が上に仕えるときは、進んでは尽忠を思う、退いては過ちを補う、将にその美を順じ、その悪を匡救する。故に上下が相親しうる。詩に曰く、「心乎愛矣、遐不謂矣、中心藏之、何日忘之。」

今回も難しいですね……。君子が君主(上役)に仕えるときは、常に忠義を尽くすことを考え、退いたときは、過ちを反省して改めることを思う。また、将(上役)の良いところは、そのまま順応し、悪いところは、矯正して救うことを思う。そうすることで、上司と部下が互いに親しくすることができる。詩に曰く、「心から愛しています。決して口にはしません。心の中に秘めて、いつまでも忘れません。」

ということで、李公麟さんが描いた上の挿絵は、政務に就いている時の「君子が君主に仕えている時」の様子を描き、下の挿絵では「君子が退出した後の君主」を描いているのでしょう。挿絵を見ただけでは、なんのことだか、その内容がさっぱり分かりませんね。

■親に対しての最後の“孝”

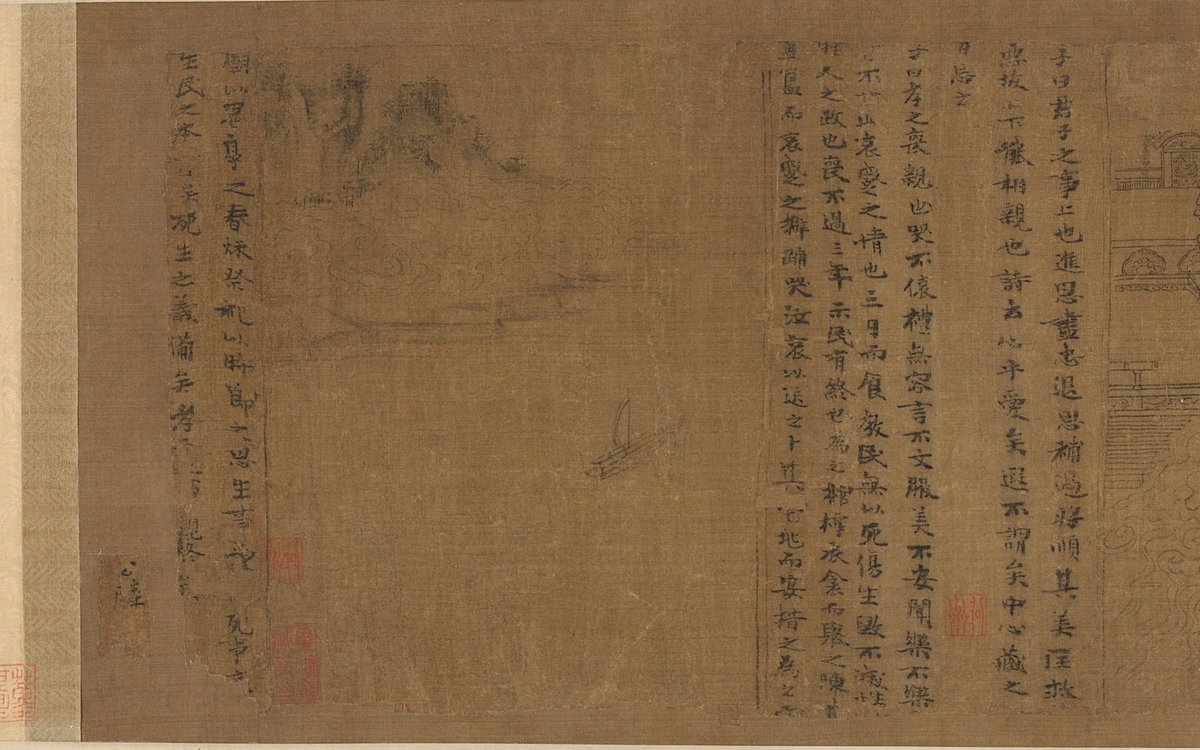

次は、これまでの形式から外れています。まず「子曰」の文章がずらぁ〜っと記されて、文章がパッツリと途切れた後に、水墨画のような挿絵が入り、その左側にまた先ほどの文章の続きが始まり、その2行で《孝経図巻》が終わります。

子曰:孝之喪親也,哭不偯,禮無容。言不文服美不安,聞樂不樂,囗(食)旨不甘,此哀戚之情也。三日而食,教民無以死傷生,毀不滅性,囗囗(此聖)人之政也。喪不過三年示民有終也。為之棺槨衣衾而舉之,陳其簠簋而哀慼之。擗踊哭泣,哀以送之,卜其宅兆,而安措之。為之(行を替えて)宗廟,以鬼享之。春秋祭祀,以時節之思,生事愛囗(敬),死事哀囗(戚),生民之本囗(盡)矣,死生之義備矣,孝子之事親終矣。(一行あけて)公麟

読んでいくと、ここだけやたらと具体的です。なぜ孔子が……というか、後に『孝経』をまとめた人が、あえてこの文章を残したのか、その意図がよくわかりません。

とりあえず孔子さんは言いました。「孝行者の親が亡くなった時には、途切れ途切れに泣くのではなく、容儀や言葉が乱れ、美服を着ていても不安になる。音楽を聞いても楽しめず、食事も美味く感じない。これが(親を亡くして悲しむ孝行者の)哀惜の情というものです」。

また「三日で食事をするのは、人々に死によって生を傷つけさせず、人格を損なわせないための、聖人が定めた決まりである。喪は三年を超えてはならないのは、人々に終わりがあることを示している。」とも言っていますが……このあたりは、よく分かりません。

為之棺槨衣衾而舉之 陳其簠簋而哀慼之……棺や槨、衣衾を用意して葬り、鼎や簋を並べて哀悼する。擗踊哭泣,哀以送之……ひざまずいて泣き叫び、悲しみをもって送り出す。卜其宅兆,而安措之。為之宗廟,以鬼享之……墓地を選び、安置する。宗廟を建て、先祖の霊を祀る。春秋祭祀,以時節之思……春秋に祭祀を行うのは、季節の移り変わりを思うためである。

最後に、生事愛敬……生前は親を敬愛し、死事哀戚……死後は哀悼する。生民之本盡矣……生民の根本は尽き、死生之義備矣……死生の実義は備え、孝子之事親終矣……こうして孝行者の親への事=孝行は終えるのです。

『孝経』の構成では、こうして最後に「親への孝行の終わり」を記しています。『孝経』で孔子さんは、親への孝行が最も大切なことだと、始まりの文章から、しつこいくらいに語ってこられました。その孝行の終わりは、孝行の対象者……つまり、両親の死に至って終わります。正確には、親が亡くなり、葬式をして、墓に埋めて、3年の喪に服して、終わりとなります。

そして李公麟さんが、この項で描いたのが、水墨画のように穏やかな空気が漂う山河でした。ここまで『孝経』を読んできたわたしたちは、この静かな空気感が何に拠ってもたらされたのか、分かっています。李公麟さんは、上は君主から下は庶民に至るまで“孝”が満ちた世界を、描いたのではないでしょうか。

■後年に追加された文章

前項で『孝経』も、李公麟さんの《孝経図巻》も終わりますが、後世の人が、一文を残しています。

李龍眠書宗魏、晋,《宣和譜》 所載。此巻乃學鍾元常《薦季直表》,巻末有公麟名款。他巻無是也。余摹刻《戲鴻堂》首巻,若其畫法之妙,直追虎頭,足稱二絕。董其昌題於戲鴻堂。

こちらの文章に関しては、専門性が高いうえに、わたしの興味の範疇にないので、何が書かれているのかを解釈するのはやめておきます。ただし、また改めて振り返った時に、興味を抱くかもしれないので、文面だけ記しておきました。

■当たり前のことが描かれていた《孝経図巻》

孝経図巻を最後まで読み切ったいま、わたしが何を思うかと言えば、「同書には、現代人にとって当たり前のことが書かれている」ということです。その内容を素直に読むだけであれば「新たな気づき」などはありません。

それはなぜか? と言えば、わたし……もしくはわたしたちの先祖が、孝経もしくは四書五経やそれに類する本を読んできたからです。読んだだけでなく、親が子に伝えてきたからだと思います。

もちろん四書五経そのままの言葉を使っただけでなく、様々な物語に織り込んで伝えてもきたでしょう。例えばそれは『南総里見八犬伝』だろうと『機動戦士ガンダム』だろうと『アンパンマン』や『キングダム』だろうと『ワンピース』だろうと『ジャイアントキリング』だろうと『どうする家康』だろうと、毎日新たに発行されるマネジメントの類の本も変わりません。

ただし、『孝経』や『孝経図巻』などの古蹟には、より要点が抜き出されていて、何を守るべきかと、なぜ守るべきなのかが、分かりやすく記されているなぁと感じました。「それは知っているよ」ということと、「そんなのは実践しているよ」というのでは、大きく異なりますしね。時々、こうした書を読み返すのも、自身にとって良いことのような気がします。

ところで李公麟さんの絵についてですが……今ひとつ、何が高く評価されているのか、検証しませんでした。これもまた、《孝経図巻》を見る機会はとうぶんは訪れないでしょうけれど、《五馬図巻》については東京国立博物館で見る機会もあるでしょうから、その時に考えたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?