江戸時代に作られた《鼠草紙》、実は力強い女性たちを描いた物語だった…かもしれません@東京国立博物館

3月から4月頃だったと思うのですが、東京国立博物館(トーハク)に『御伽草子(おとぎぞうし)』の1つ、《鼠草紙 A-1383》が展示されていました。トーハク本は、筆者不詳で江戸時代に初期に作られたものだといわれています。

これまでnoteしていなかったのは、しっかりと内容を咀嚼してから……なんて思っていたからなのですが……そんな時間もないので、今回は撮ってきた写真だけをどんどん貼り付けて仕舞にしようと思います……と言いつつ、やはり内容が気になってしまいました。

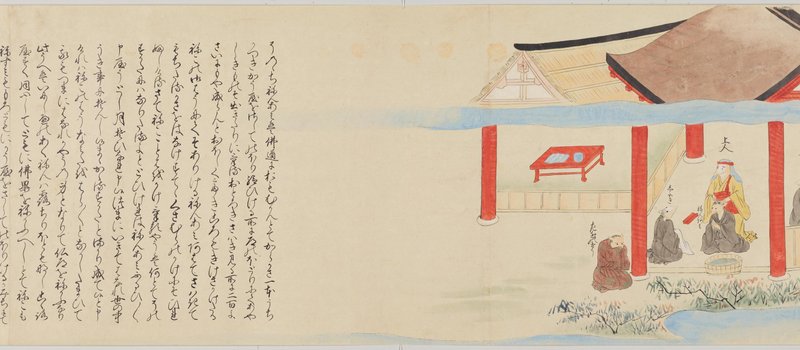

ストーリーをざっくりと説明すると、解説パネルに記されているように「鼠と人間の娘が結婚するという奇想天外な物語」です。「詞書とともに、画中に記された登場人物のセリフなどにより物語を展開」されていき、古文が読める人は面白く読み進められそうな気がします。

冒頭に挙げた詞書部分は、今回の展示では見られませんでしたが、ColBaseにトーハク版の『鼠草紙』の画像があったので、補間しながら見ていきたいと思います。

「いつの頃だったでしょうか……都の四条堀川の院のほとりに、鼠の権頭(ごんのかみ)という長生きの古鼠が住んでいました。ある日、権頭は家の子(家来)の一人、穴掘りの左近尉を呼んで言いました……左近尉よ、わたしは前世の因果のせいか、同じ畜生道の中でも、こんなに小さな鼠にされてしまったのは、無念なことだ。思うのだけれど、ここはひとつ人間と契りを結ぶことで、畜生道から逃れようと思うのだが、いかがだろう?」。左近尉はすかさず「良いお考えだと思います。すぐにどなたか良い方と夫婦になるのがよろしいでしょう。近くの油小路の柳屋に、歳の頃17、8の娘がいます。この娘と成就するよう、清水寺へ参籠してみましょう」というようなことを、つらつらと述べます。

その頃、都の五条辺りに、柳屋の三郎左衛門という商人がおりました。何事につけても商売が上手で、春秋を豊かに過ごしておりました。しかし、心にかかることがありました。それは、一人娘を持っていることでした。どのような前世の報いがあったのでしょうか。娘が良縁に恵まれず無駄に過ごす月日を、三郎左衛門夫婦は日夜嘆き悲しんでいました。そして様々な神仏に祈りましたが、願いが叶うことがなかったため、ここは清水寺へ祈願してみようと決め、使用人の女性とその娘を清水寺へ花見がてら参らせました。ちょうどその頃、権頭も清水寺の仏前で三七日(21日間)の祈りを捧げていたのです。観音様は一切衆生に対して「私を頼りなさい」との誓願を持っていました。それは畜生である、この鼠に対しても同じでした。

さてまた、柳屋の娘はどのような因縁があったのでしょうか。三度目の参拝の際、奇跡が起こることを期待していましたが、そのような兆しは見られませんでした。しかし、この鼠と結ばれるべき縁があることを示されたのです。権頭が三七日の祈りを捧げたその明け方に、不思議な夢を見ました。その霊夢の中で、「私を頼ることこそが真の信仰である。夜が明けたら、(清水寺近くの)音羽の滝のあたりで、参詣する女性を迎えなさい」との御告げを受けました。権頭は、これは夢か現実かと喜び、夜も明けるのを待って音羽の滝の方へ出かけました。

観音様のお告げの通りに音羽の滝へ行ってみると、多くの女性が佇んでいました。その時期は二月の末頃で、桜が美しく咲いていました。その中で、一房の花を手に持つ美しい女性がいました。彼女こそが観音様の御導きによる相手だと感じ、権頭は使用人の「ししうのつぼね」に語りました。「これは奇妙なことですが、私はまだ妻を持っておりません。清水寺に籠もり、縁結びの祈りをしていたところ、今日音羽の滝の辺りに参詣する女性が私の妻となるとの御告げを受けました。姫君にお伝えしたいと思っています」と。

使用人は、「それは不思議なお告げですが、姫様も縁を結ぶために参詣しております。これこそが清水寺の御導きでしょう。観音様の御導きならば、お任せいたします」と答えました。権頭は非常に喜び、それからはさらに用心深く事を進め、まず自ら清水寺へ参りました。そして、彼女を妻として迎えるべく左近尉に手筈を整えさせました。

左近尉は万端怠りなく婚儀の準備を整え、姫君を迎えに行きました。

さて、しゝうの局は観音の御誓いが嘘ではなかったのだと思いつつ、姫君を伴って、誰も知らない方へと向かいました。座敷を見渡すと、襖や障子、屏風が並び、庭には柳や桜が植えられており、美しい景色が広がっていました。庭の全ての桜が咲き乱れている様子は、都の春のあけぼのもこれには到底及ばないと思われる美しさでした。

さて、姫君を屋敷の奥深くまでお連れして、その美しい光景を見せました。柳の糸が風に揺れるように、姫君はしとやかに進まれ、その姿は世にまたとないほど美しく見えました。そうしているうちに夜も更け、頃合いも良くなったので、権頭が参りました。

(婚礼は)式三献(しきさんこん)を始め、十一献まで参り、その後、灯りを消して静かにし、師匠の局をはじめ、待っている女房たちも、みなそれぞれの部屋へと引き下がり、女房たちは皆、それぞれの所に戻っていきました。

写真左の紺の服を着た鼠は「(当時の有名な酒の銘柄)江川の酒は上々だのう。こうした目出度い日には、何杯でも飲めてしまう」と言いながら30杯も飲んで、顔は酒呑童子のよう……。

『鼠の草紙』で古典業界から注目されているのが、婚儀よりも、その準備をしている台所の様子が描かれていること。そこに描かれているのは、下々の人たちであり、さらに彼らの“おしゃべり”が記されているんです。

右側の包丁の某……弥三左衛門さんは「鳥も骨かたくてならないぞ。かやうに辛労申すも引太刀の一つも賜らんがためなり」と……つまりは「鳥も骨が硬くてはならない。このように辛労を申し上げるのも、(引き出物として)一つ引太刀を賜りたいからである」と言っています。また左のもう一人の包丁人は、「をれらも板の物の一端もとるべいぞ」と言っています。こちらも「(引き出物として)絹を板に巻いた板の物をもらうぞ!」と意気込んでいます。

上のご飯を盛っている女性2人も……右側の女性が「お引きが下りたらば、はぶくべいぞ」……「引き出物がもらえたら、みんなで分けましょうよ」と言い……左側の女性は「まことに我らにも帯の一筋も賜はるべし。蝿追ひの辛労をば、いかばかりとかおぼしめし候ふ」と応えています。

一方で、中段の小六ともう一人は、塩気について語りあっています。

ということで描かれているのは、婚儀の支度をする台所の様子まででした。

以下はColBaseで見られる『鼠草紙』の続きですが、文章の解釈は割愛していきます。ただし、概ね以下のような内容のようです。

姫君は権頭の屋敷で、何不自由なく暮らしていました。ただ、なんとなく不審に感じることがあったのです。まぁ、そもそも夫である権頭は、こんなにも立派な屋敷をもち富裕な暮らしをしているけれど、貴族でもなさそうだし、いったい何を生業にしているのかも分からないでしょうから、不思議でしかたなかったでしょうね。

ある時に、権頭が「私の留守中は、この部屋から出ないように」と念を押してから出かけていきました。権頭がなにか隠していることがあると感じた姫君は、権頭が出かけると部屋の戸を開けて、隣の部屋を覗き見てみました。すると……屋敷中を鼠が走り回っていたんですね。「ぎゃぁ〜〜〜〜〜!」となったのは言うまでもありませんが、留守の権頭を待つことにしました。ただし、鼠取りの罠を屋敷の庭に仕掛けておいたんです。

権頭は、姫君が仕掛けた罠にまんまと引っかかります。と同時に権頭は、下の鼠の姿に戻ってしまいました。その様子を縁側から見ていた姫は、がっくりと肩を落としつつ……というか、いっそうゾッとしたことでしょうね。

女房の「しゝうの局」と「さぬき」を連れて、権頭の屋敷から逃げていきます。

姫君に逃げられてしまった権頭は、悲しみにくれます。姫君が置いていった愛用品……帯や琴、手箱や元結、、鏡、扇、櫛、団扇、碁、硯、綿、貝桶、火取、髪、手拭の16の品々を部屋に並べます。そして姫君との思い出を思い起こしながら、一つ一つに和歌を詠んでいきます。例えば琴については……

うき事を ひとへにそおもふ 三重の帯 めくりあはんも しらぬ身なれは

以下は、上の和歌をChatGPTに解説してもらったものです。

現代語訳

つらいことをひたすら思い続けています。三重に巻かれた帯が解かれるように、また会うことがあるのかどうかもわからない私の身の上ですので。

解釈

この和歌は、離れてしまった相手への思いを歌っています。つらいことを一心に思い続けている状態を「三重の帯」に例え、また再び会えるかどうかもわからないという不安な気持ちを表しています。三重の帯を解くという行為は、時間がかかり、またそれが解けるかどうかもわからないということで、再会の難しさと不確かさを象徴しています。

ところで、石川透さんは、著作『広がる奈良絵本・絵巻』にて、次のように記しています。

この二人の結婚は清水寺の観音が結び合わせたものであって、このまま娘が夫の正体を知らずにいれば、仏縁によって彼女は世にも稀な幸運に恵まれたかもしれません。逃げ出した女は再び権頭と逢うことなく物語の外に出て行き、ひとり残された権頭は出家します。これが観音のお告げの結果でありました。

さらに権頭は、出家という中世に作られた物語では常套である出家という形で、いちおう救済されるかもしれませんが、姫君の方は、何も得るものがなかったとも言います。

先ほどの引用で「逃げ出した女は再び権頭と逢うことなく物語の外に出て行き」とありますが、諦めきれない権頭は、姫が逃げ出した後に、「彼女を巫女の梓に掛けた」そうです。巫女に憑依させて、姫に間接的に気持ちを伝え、姫の気持ちも聞いたようです。その時に、姫の気持ちは、口寄せ巫女の口を借りて次のように表明されています。

我、たかゑぼしをも恨み参らせず、ひとへに、清水の観音を恨み申すなり。

「わたしは、権頭のことを恨んではいません。ただただ清水寺の観音を恨んでいるだけです」と。また「すでに都人と結婚して幸福に暮らしていることを告げ、権頭と再会することを拒否」したそうです。

ここに至れば、出家することが最大の救済であり、仏のお告げを信じきることが幸運への確かな道であった中世物語の公式が、もはや十全には機能しなくなっていることが見てとれます。

(中略)

諦念の中で出家する権頭は結局、昔風な中世的な生き方から一歩も踏み出さないのに対して、神仏に頼らない彼女は、現実を見つめる確かな生き方を発見したことになります。ここにこの物語が掘り起こした新しい価値の一つが認められるのではないか、と思います。

「鼠の草子」は、怪婚の物語を紡ぎながら、他方で女性たちが賑やかに立ち働く台所の風俗を創り出し、また一方では、神仏のお告げなどあてにしない、自分で人生を切り拓く女性を創造しています。

そういう視点でトーハクの《鼠草子》を見ていくと、また違う楽しみ方になるかもしれません……と、もうとっくに展示替えされていて、見られない状態になった今、いまさらながら思ったことをnoteしておきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?