音盤日記 イターナウ(松村雄策+α)『今がすべて』 四十数年ぶりに初めて聴いたイターナウと私の岩石風生活

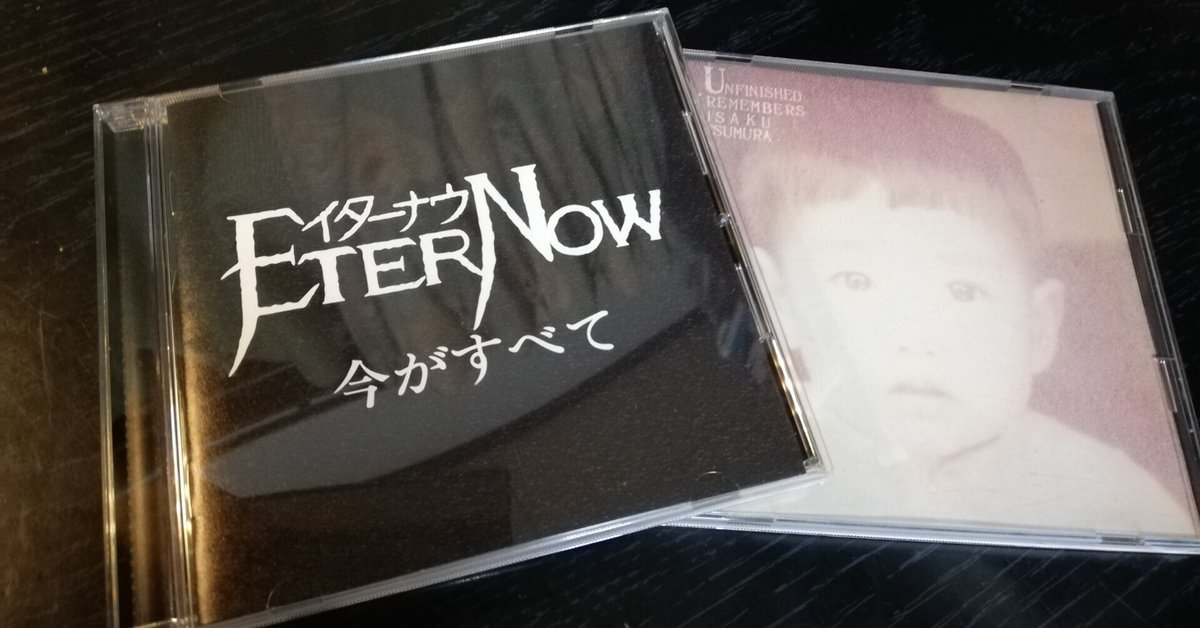

①CD評 イターナウ『今がすべて』

CD『今がすべて』には、合計、11曲が収録されており、トータルで41分くらいになる。音は決して良くないが、もっと荒っぽい音を想像していたので、意外にもかわいらしい音がきこえてきて驚いている。しかし音は全体的にスカスカでペラペラだ。隙間が多く、厚みのない音だ。なんでも二日くらいで録音したらしい。

メンバーは、ボーカルが松村雄策で、キーボードが千野秀一だ。千野は、この後にダウンタウン・ブギウギ・バンドに加入する。ダウンタウン・ファイティング・ブギウギ・バンドの『海賊盤』と白竜の『サードアルバム』の2枚は、千野秀一の演奏が聴きたくて、今でも時々聴いている愛聴盤だ。現在の千野は、YouTubeを見る限りでは、即興をメインにしたジャズピアニストのような人になっている。

ギターは、松村と同様、昔の『ロッキング・オン』に文章を載せていた竹場元彦という人だ。「もとひこ」と読むと思っていたが、「ゆきひこ」と読むらしい。ジャーナリストの木村元彦と一緒だ。当時のロッキング・オンの中で、一番、ロックっぽい文章を書いていた人だ。思春期真っ最中だった私は、この人の文章に最も扇動させられたと思っている。その後、何をしていたのかわからないけど、2000年代のある時期にTwitterで発信をしているのを発見した。相変わらずとんがった発言をしていて、私は喜んで読んでいたが、残念ながら3年ほど前に亡くなってしまった。

ベースが日下好明、ドラムが木村明生、リズムギターが野口行雄となっているが、この人たちに関してはよくわからない。

11曲中、3曲が松村雄策の作詞作曲で、残りが岩谷宏が作詞、イターナウが作曲となっている。アレンジは全曲イターナウの表記になっている。岩谷の歌詞のコトバは、ロックでもニューミュージックでもフォークでもない感じで、独特ではある。松村も、岩谷も、共通しているのは、過去でも未来でもなく、今がすべてだとする認識だ。ただ、それらのコトバに見合った音、曲、メロディになっていない、という印象を受けた。

この録音での松村雄策のボーカルは、ヘロヘロで、まるで力がこもっていない。多分、丁寧に歌いすぎているのだ。ロックな感じはまるでしない。アレンジもロックバンドのサウンドではなく、1970年代半ばに流通していたニューミュージックの出来損ないみたいに聞こえる。この録音のためだけに集まった即席バンドらしいから、バンドの音といった特徴がなくて当然なのかもしれない。そういったことを考えたら、この音源は、上出来の部類なのかもしれない。

とにかく、ぜんぜんロックではないし、暴力衝動や初期衝動がみなぎっているわけではない。どの曲にもスピード感がないし、そういう曲でもない。全体的に、おとなしい、とても行儀のよい音をしている。キーボードの千野秀一だけが、技術があって、好き勝手に弾いている印象を受ける。けれどそれもロックではない。

②70年代半ばのロッキング・オンと松村雄策の思い出

イターナウの『今がすべて』は、1975年から2、3年間、雑誌の『ロッキング・オン』で、通信販売していた音源だ。今回、四十数年ぶりにCD化されて発売された。Twitterかなにかでそのことを知り(昔のことは覚えているのだが、最近のこととなるとまるで思い出せない…)、ネットで広告を見て、発売日に某レコード屋の店頭に買いに行った。しかし在庫がなくて、注文して取り寄せてもらった。ネットで買えばいいのだろうが、私は時代に取り残された人間なので、これまでにもネットでCDを買ったことがない。

『今がすべて』が通信発売されていた1975年の当時は、この音源は自主製作のレコードですらなく、カセットテープだった。定価はたしか1500円か1600円だったと思う。その頃、私は中学生で、中身を聴いたこともないテープに1500円も使う気にはなれず、買うことはなかった。当時の私たちは、全員が限られた小遣いの中でやりくりしていたので、友達それぞれが重ならないようにアーチストを担当し、購入したアルバムを貸し借りして聴いていた。松村雄策の優先順位は、下位というより、ノミネートすらされていなかった。

私が読み始めた頃の『ロッキング・オン』は、まだ隔月刊で、定価は220円くらいだったか。カラーページは表紙だけの64ページくらいの薄い雑誌だった。雑誌というより、大学生が作ったミニコミみたいだった。そのうちに少しページが増えて、定価も280円になった。その頃に、イターナウの広告が載るようになったのではなかったか。仲間内で『ロッキング・オン』を読んでいるのは私一人だったから、誰に言ってもイター・ナウ、松村雄策は、相手にされず却下された。そもそも現金書留でお金を送るという作業が、まどろっこしくて、ロックとかけ離れて感じられたのだった。

当時のロッキング・オンは、内容が貧弱で外タレ(洋楽アーチスト)の情報など皆無だった。あまり記事らしい記事はなくて、私は竹田やよいという人の「スーパー・ベック」というタイトルのジェフ・ベックが美少年化された2ページ漫画が一番好きだった。洋楽アーチストが、マンガのキャラクターとなって登場するハシリだったと思う。少女マンガ誌で連載が始まっていた青池保子の『イブの息子たち』と同時進行していた気がする。竹田やよいや青池保子から遅れて一年後くらいに、少年チャンピオンに鴨川つばめが登場した。私の頭の中では、そんな風なマンガの流れになっている。

『ロッキング・オン』が月刊化されたのもその頃だったか。もう、記憶があいまいになって、前後が判らなくなっているのだが、確かめるのも面倒だ。デヴィッド・ボウイの表紙の号が隔月刊の最後で、ミック・ジャガーの表紙の号から月刊誌になったように思う。デヴィッド・ボウイの表紙写真は、イギー・ポップのプロモートで一緒に来日した時の「日本産」の写真が使われていたが、ミックの写真は、向こうから買ったものだと思う。その間もイターナウの通販は行われていたと思う。

月刊化の一年くらい後に、松村雄策がレコードデビューしたのではなかったのか。シングル「あなたに沈みたい」を私はレコード屋で買った。私の住む地方都市では、入荷するかどうかわからなかったので、確実に買うために予約注文までした。やっと聞くことが出来た松村雄策の音楽は、私が思い描いていた日本語ロックとは異なっていて、期待外れだった。声は甘いし、アレンジもメロディーも歌詞も、ロックというより、歌謡曲みたいだった。私が、これが日本語のロックだと一番最初に感じたのは、まだ3人組だったRCサクセションで、それが私の基準となっていたので、「あなたに沈みたい」はあっさりと基準外になった。イターナウを買わなくてよかったと、その時は思った。

松村雄策は、アルバム『夢の人』を引っ下げて、私の住む地方都市までツアーにやってきた。キャパ500人のホールで、前年には矢沢永吉もやったところだ。チケット代は、1500円だったと思う。少し迷ったけれども、私は行かなかった。

翌年に出たセカンド・アルバムと、数年たってから出たライブ・アルバムは、その都度、どうにか手に入れて、カセットテープに録音して繰り返し聴いた。こちらの2枚は、ロック・アルバムだった。ライブ・アルバムが出た頃は、時代もすでに八十年代に入っており、『ロッキング・オン』も『宝島』と並んで、メジャーな雑誌になっていた。

③リスナーは私生活でロックする

松村雄策は、音楽評論のようなエッセイというか、音楽を話題に絡めた私小説のような文章を書く人だった。著作は、亡くなるまでに10冊前後、出していると思う。完全な小説が1冊と、プロレスに関するエッセイ本が1冊。それ以外は、多分、音楽に関するエッセイ本だ。

松村の本が面白いのかと言えば、特に面白くはない。ためになるのかと言えば、特にためにはならない。たとえばビートルズについて書いてある文章を読んでも、ビートルズに詳しくなるわけではない。そのかわり、松村雄策については確実に詳しくなる。松村の文章には、ビートルズの音楽について書いてあるようでいて、ビートルズを聞いている松村のことしか書かれていないからだ。だから、松村雄策の文章は、エッセイというより、日本にある伝統的な私小説のようなものだと私は思う。

松村雄策は、たとえばビートルズに出会ったこと、ビートルズを聴いたことで、聞き手としての自分が、どのように変わったのか、どんな風に生き方が変わってしまったのか、といったことを、愚直に文章化し続けた人だ。そしてそれは、リスナーの側にロックを見いだす試みのような文章でもある。ロックを聴いてるだけの人間でも、どうしたら自分もロックできるのか、みたいなノウハウを開陳した文章だ。ロックを聴いて興奮したり、感動したり心震わせているリスナー、つまり、ロックを聴いているだけの人を、結果的に肯定してくれる文章だった。ギターが弾けなくても、楽器が出来なくても、歌が歌えなくても、ロックは可能なのだと励ましてくれる文章になっていた。

たとえ、松村本人にそんな意図がなくても、「聴くだけのロック」を確立したといっていいのかもしれない。ロック・ミュージックは、やる側より受け手であるリスナーの方が圧倒的に人数の多いジャンルだ。だから、そういう松村雄策の文章が、全国のリスナーに響いて、松村のファンが大勢出来たのだと思う。

と、書いたものの、私は、松村雄策の本をたいていのものは買って読んでいるが、あまり面白いと思ったことはないし、読み返したこともない。松村雄策的な生活にも興味がない。私はだから、松村雄策の良い読者ではないのだ。

④思春期ロックの名曲『傷だらけのガラス玉』

音楽家としての松村雄策は、ソロアルバムを3枚と、今回のイターナウの、合計4枚がある。その中の数曲の歌詞を私は全部覚えている。3、40年前のある時期、相当に、聴きこんでいたのだと思う。私にとって松村雄策は、文筆の人というよりも、「傷だらけのガラス玉」と「苺畑のヒッチハイカー」と「あなたがわかってくれなかったからぼくはとってもさびしかった」の人なのだ。と書いたものの、こんな文章を書いているのだから、影響を否定することはできないのだろう。

セカンド・アルバムに入っていた「傷だらけのガラス玉」は、日本語のロックの中では、珍しくちゃんとしたロックナンバーになっていると思う。一貫して「反」の意識に貫かれてた歌詞のコトバとメロディーが、一定以上の疾走感を伴って繰り出され、こちらに届いたときに、その意味が体の中で瞬時にイメージとなって広がって、それが扇動力となって背中を押され、「反」なのに前に突き動かさるようになる。聞き手がその時の自分の現実生活の中で抱えていたり感じていたりする違和感や問題を解決する回答をくれるわけではないのだが、立ち向かえる大丈夫な自分に、攻めの自分にしてくれる、そんな曲だ。日本には、人生応援歌みたいな単純な曲はあっても、このような「反」のパワーで扇動するロックは、ほとんど存在していないから、まれな例だと思う。

イターナウのCDは、私が今年初めて買ったCDだ。去年も一昨年もCDは一枚も購入していないから、ずいぶんと久しぶりだ。現在、私の部屋には1200枚くらいのCDがある。本当はもう少しある。1200枚で数えるのをやめたのだ。この数が個人の趣味としては、多い方なのか普通なのかはわからないが、私はもうCDを買う人ではなくなっているし、部屋にあるCDもめったに再生しない。使わなくなったCDに囲まれて、去年、60歳になった私は生活している。そして困ったことに、私はCDはもう買わなくなったけれど、部屋にあるCDを片づけたり処分したりする気持ちはさらさらないのだ。そして、免許のない私は自動車ではなく自転車に乗りながら、「傷だらけのガラス玉」を小声で、時にはでかい声で、二十歳の頃と同じように、いまだに歌っていたりする。なんだかな、だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?