高校物理今昔(2-1:情報の物理があったころ)

高校物理の歴史を見ていくこのシリーズ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いね。

今回は世紀末からミレニアムちょいにかけて、今から20年ほど前の教科書を見てみようと思います。

この時代、理科系科目は各科目ごとに三つ区分がありました! たとえば物理だと、

・物理IA

・物理IB

・物理II

です。IAというのは今でいう理科総合がすこし専門的になった感じで、おおよそ文系の方のための物理といえましょうか。

そう考えると、この科目いったいどれくらいの人数が選択したのでしょうか? ちょっと疑問です。

実際、入試問題集をネットで探すとほとんどIB+IIという問題集です。教科書も圧倒的にIAは出回らない!

でもね、持ってるんですよ。ははっ。

この教科書、もちろん中身はちょっと古いのですが、正直裃は今の時代にこそ必要だなって思ってます。

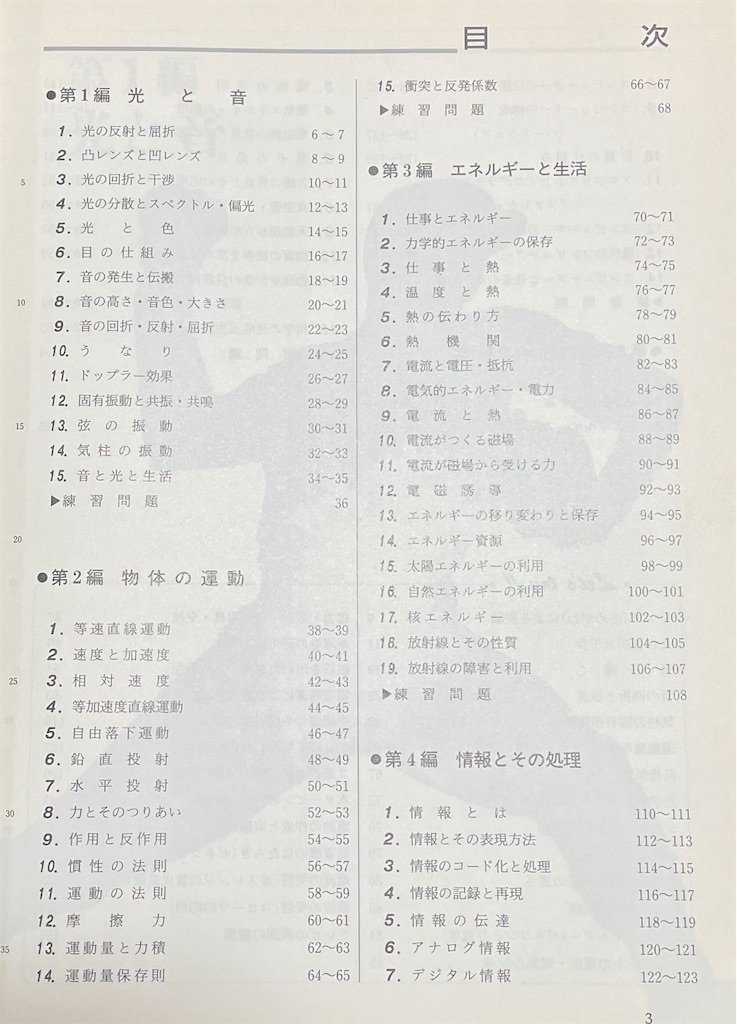

目次を見てみましょう。

結構それなりに中身のある教科書です。

これすこし難易度的な差はあれど、扱う内容は物理基礎+αくらいあるのでは?

特筆すべきは第4章の情報と第5章物理学の影響≒物理学史です。

ひとまず今回は情報の内容を見ていきたいと思いますが、これ、現代では「情報」の授業として扱う内容です。

情報の階層とか、

これはなかなか今ではみない項目でしょう。

アナログコンピューターの話とか、

これは今の情報でもみますね、論理回路の計算ですが、リレーで全部書いてます。

これ、理科の教員免許持ってたら教えなきゃいけなかったのかと思うと、ちょっと戦慄してます。

まあ、そんな高度な情報の話でもないですが、例えば生物系の人や化学系の人もこれを教える可能性があったかと思うと、ちょっと同情してしまいますね。

まあそもそも生物系の方が物理を教えることがあるの自体、今も変わらないわけですが……。

逆も然り。いまだに生物は教えられてギリギリ基礎です。

このへん、なんとかならないものですかねぇ。

せめて免許も物化、地物、生地、化生から選ぶとかねぇ。

そういうわけで今見るとちょっと古い、情報の物理でした。

今回の類題はどうしようねぇ、情報の授業だし、物理屋さん、やらなくていい? だめ?

(結構現状の教科書外の話が多いので、ここはどう書かれてるの? とか気になるところがあったら言ってください。調べてみます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?