安房直子 ひそやかに小さな異界を紡いだ作家 甘く幻想的なファンタジー

安房直子の書くファンタジーでは、いつのまにか物語の中の別世界に入り込み、あちら側の世界に行ってしまいます。

ファンタジーの魅力・楽しさは、ありえないことを、ほんとうらしく目の前に見せてもらうことです。

現実の世界と異界が、自然につながってしまうおもしろさ、こわさが安房直子の物語です。

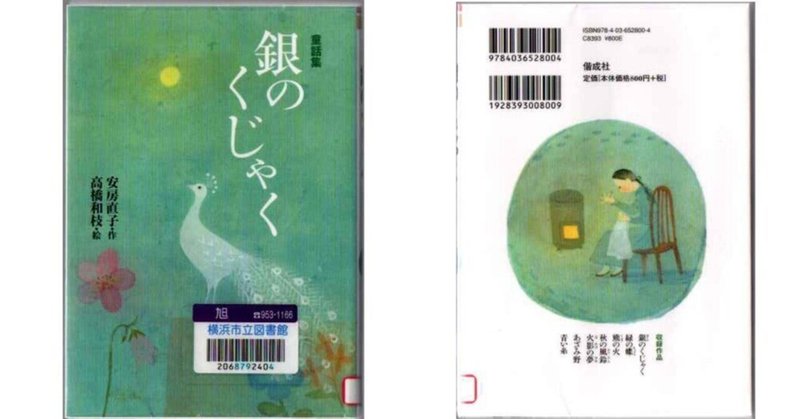

童話集「銀のくじゃく」に収められた珠玉の作品から、一篇ご紹介しましょう。

「火影(ほかげ)の夢」は、頑固で偏屈な老人の恋物語です。

ある港町の、こっとう品店の主人である老人の店に、ふらりとやってきた若い船員が、ポケットから小さなストーブをとりだしました。

小さなストーブは、きたなくみすぼらしかったのですが、これがたいへんな品物でした。

火をつけ真っ赤に染まると、不思議なものがあらわれてきたのです。

それは小さな人かげで若い娘でした。

娘はストーブの前に坐り、ぬいものをしました。

そのあと、ストーブに鉄のなべをのせると、スープを作りはじめたのです。

船員が話したことには、むかし、古い港町に津波がおしよせ、海に沈んでしまった時、このストーブと娘だけ海の魔物にたすけられて、魔法で海の底にしずめられていたものだったそうでした。

そんな話も聞いて、老人はこの不思議なストーブが欲しくてたまらなくなり、船員にお金をわたして、しばらくあずかることにしました。

火をつけるたび、ぬいものをしてスープを作る娘を見ているうち、老人は、むかし別れた奥さんを思いだしました。

こっとう屋があんまりけちでがんこだったので、奥さんはたった一年で家をでていったのでした。

三十年前別れて、思い出さないようにしていた奥さんを思い出して、老人はすっかりこのストーブのとりこになってしまいました。

そして後悔したのです。

あのころもっと奥さんにやさしくしてあげればよかったと。

しかし、燃料が燃えつきたストーブに新しい燃料をいれると、もう娘はあらわれず、別のものが机の上いちめんに映し出されました。

それは風景で、石造りの古い港町でした。

老人はそのまぼろしの町の頭上から、町の中をくまなくながめて、娘を探したのですが、いつしかその町の中に、誘い込まれるように入り込んでいました。

そして、ある建物の上の方の窓辺に、娘のすがたを見つけたのでした。

その部屋まで階段を上っていく老人は、しだいに三十年前の若いこっとう屋にもどり、偏屈でも頑固でもない、やさしい若者になっていきました。

部屋の中にいた若い娘は、なつかしい奥さんでした。

二人はストーブの中の人となって、また海の底へ戻っていったのでした。

この物語のエピローグの文章です。

──港町の、小さいこっとう屋の主人が、いったいどこに消えたのか、知っている人はだれもいません。店のいちばんおくの机の上には、とても小さな鉄のストーブがむぞうさにおかれていますが、この品物の秘密を知っている人も、だれもいません。

そして、店にならべられたさまざまの品物といっしょに、このストーブにも、ほこりがつもってゆきました。

以上が「火影の夢」のあらましです。

こっとう屋の老人は、こうして異界へ行ってしまいました。

別れた奥さんへの想いが、小さいストーブを呼び、小さい娘を呼んだのかもしれません。

人生はすべて一回限り、時の流れは元には戻せません。

すぎさった過去は、過去のままです。

しかし、「もしあの時・・・」「・・・だったら・・・なのに」というにがく甘い思いはだれにもあります。

ファンタジーは、ありえないとわかっていても心にしみる物語なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?