『GOGO 94歳の小学生』をもっと楽しむために知っておきたい5つのこと!

ジャンボ!アツキです。2021年、どうぞよろしくお願いいたします!

先日、友人の誘いで『GOGO 94歳の小学生』という映画を見てきました。

ケニアで暮らしていた身として、これは見逃せない!と思い、シネスイッチ銀座に行ってきました。

物語のあらすじはこんな感じ。

ケニア在住の94歳、通称“ゴゴ(おばあちゃん)”。

彼女がチャレンジするのは小学校の卒業試験。

プリシラ・ステナイは、3人の子供、22人の孫、52人のひ孫に恵まれ、ケニアの小さな村で助産師として暮らしてきた。皆から“ゴゴ”(カレンジン語で“おばあちゃん”)と呼ばれる人気者だ。ある時、彼女は学齢期のひ孫娘たちが学校に通っていないことに気づく。自らが幼少期に勉強を許されなかったこともあり、教育の大切さを痛感していたゴゴは一念発起。周囲を説得し、6人のひ孫娘たちと共に小学校に入学した。年下のクラスメートたちと同じように寄宿舎で寝起きし、制服を着て授業を受ける。同年代の友人とお茶を飲んで一息ついたり、皆におとぎ話を聞かせてやることも。近頃は新しい寄宿舎の建設にも力を注いでいる。すっかり耳は遠くなり、目の具合も悪いため勉強するのは一苦労…。それでも、助産師として自分が取り上げた教師やクラスメートたちに応援されながら勉強を続け、ついに念願の卒業試験に挑む!

教育へのひたむきな思い、いくつになっても挑戦できる人間の力強さ、互いを思いやる人間のあたたかさ、そしてケニア の自然の雄大さ。たくさんのことを教えてくれる本当に素敵な映画でした!

普通に見ても、ケニアの日常の様子が自然と切り取られていてとってもいい映画だったのですが、いかんせん物語が淡々と進んでいくので、見る人によっては退屈するかも。と思いまして・・・

そこで、ケニアで青年海外協力隊として暮らしていた僕から「これ知ってたらもっと物語に入り込めるかも!」と思った5つのポイントを、皆さんにご紹介したいと思います!

1. 物語の舞台について

映画『GOGO 94歳の小学生』の舞台はどこかご存知ですか?

「うーん。。。ケニアのどこか?」なんて人が大半なのでは

ないでしょうか?

すでに、映画館でプログラムを購入された方はお気づきかもしれませんが、

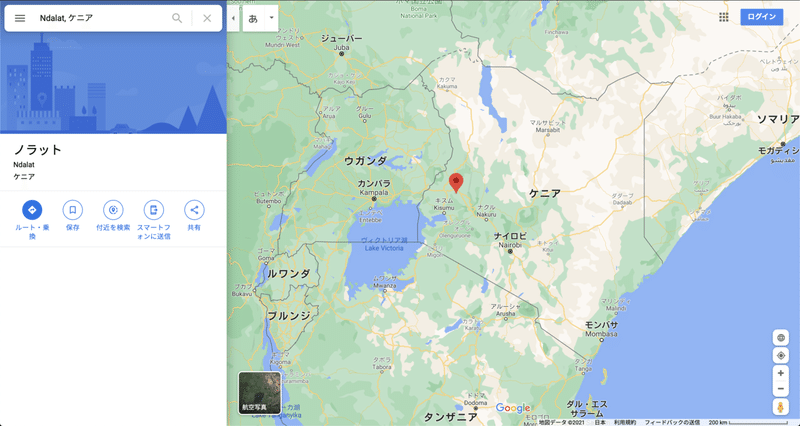

この物語の舞台は、『ンダラット(Ndalat)』という地域にある村です。

ンダラットは、ケニア西部リフトバレー地域ナンディ州とウアシンギシュ州の間に位置しています。この辺りは2000m前後の標高があり、雨季には非常に寒くなる地域でもあります。

日本で言うと、愛知と岐阜の間にある街、みたいな感じです。(あってるかな?笑)

下でも触れますが、『カレンジン人』という民族が多く住んでいます。

私は、このンダラットにほど近い、『エルドレット』という街で、青年海外協力隊として活動していました。(ンダラットに行ったことはありません)

2. 劇中で話されている言語

ケニアが舞台の映画ということで、字幕はあるものの何て喋っているのかはさっぱり・・・なんてそこのあなた。少し解説します。

”GOGO”というこの映画のタイトルは、カレンジン語で「おばあちゃん」という意味なんだそう。

カレンジン語は、今作の舞台を含む、ケニア西部に多く暮らすカレンジン人によって話される言葉です。

ケニアでは、英語・スワヒリ語の二つの公用語の他に、40以上の民族語が話されています。

この映画の中で話される言葉は三つ。

「英語」「スワヒリ語」「カレンジン語」です。

映画の中で見られる、場面ごとの使い分けとしてはこんな感じ。

英語 → 学校、スピーチなどの公的な場面での会話スワヒリ語 → 友達同士、身内同士、異なる民族同士のカジュアルな会話カレンジン語 → カレンジン人同士の、非常に親しい人とのカジュアルな会話(映画の中では、おばあちゃん同士の会話、GOGOと校長の会話など)

スワヒリ語が分かる方でも「ん?」となるシーン、それはカレンジン語で話されているからでしょう。

目印として、会話の最初に「ヤムネ?」「チャムゲ」「ミズィン」等の挨拶が聞こえるはずです。ぜひ、耳を済ませてみてくださいね。

3. ケニアの教育制度

94歳の小学生なんて、改めてびっくりですよね。

今作は、94歳の『小学生』のお話ですが、ケニアの教育制度についてご存知ですか?

ケニアの教育制度は8-4-4制。プライマリースクール(初等教育)8年、セカンダリースクール(中等教育)4年、その後大学に進学して原則4年、という形になっています。

劇中、GOGOはプライマリークラス4、すなわち小学校4年生で学んでいますが、小学校卒業までにはあと4年分の学習が必要ということになります。

GOGOが別の小学校でスピーチをするシーンで、「フォーム1まで学習を続けたい」とスワヒリ語で話す場面があります。(字幕では、勉強を続けたい、とか、進学したい、になっていたはずです)

ここでいうフォーム1というのは、セカンダリースクールの1年生のことを指します。GOGOは、初等教育であるプライマリースクールを卒業して、セカンダリースクール(中等教育)に進学したい、と言っているわけですね。

このとき、大きな試練がGOGOを待ち受けています。

Kenya Certificate of Primary Education、通称KCPEと呼ばれる小学校卒業時の試験です。

5教科(スワヒリ語、算数、英語、社会、宗教)で獲得した点数によって、進学できるセカンダリースクールのグレードが決まる、ケニアの一大イベント。毎年点数の発表が国中の大きな話題になります。

(The Standardより)

KCPE exam results set for release

セカンダリースクール卒業時にも同様に、KCSE(Kenya Certificate of Secondary Education)が待ち受けています。

劇中でGOGOが恐れていた「お仕置き」とは、体罰のことです。ケニアの学校では、問題を間違えたり、遅刻したり、いたずらをしたりすると、細い木の棒でてのひらや太腿の裏を叩かれるという習慣が色濃く残っています。GOGOが幼い時代はもっともっと酷かったはず。その記憶があるからこそ、「お仕置き」(スワヒリ語では「チャパ」「ピガ」という言葉がそれにあたります)を恐れたのでしょう。

4. マサイマラ自然保護区

映画のPR画像の一つに、ライオンの横をスクールバスが通っている画像があります。

これは、GOGOたちが修学旅行でマサイマラ自然保護区を訪れた際の写真です。

ケニアには、50を超える国立公園・自然保護区があり、マサイマラはその中で最も有名な自然保護区です。世界的に有名なタンザニアのセレンゲティ国立公園とつながっており、季節に合わせて動物の大移動を見ることができます。テレビでよく見るヌーの河渡りがそれです。

日本のテレビを見ていると、ケニアではどこでも動物が見れるようなイメージをもたれている方がいらっしゃるかもしれませんが、それは誤りです。

この修学旅行のシーンのように、特定の場所にいかなければキリンや象、ライオンなどには会えません。(国立公園等に近い地域では、夜になると肉食獣や巨大な草食獣が出るため夜間の外出は控えたりはします)

こういう理由から、あのシーンで子供達がどれほどワクワクしているか窺い知ることができるでしょう。

ちなみにスクールバスで保護区内に入るのは一般的な修学旅行の光景です。みなさんもサファリに行った気分をぜひ味わってみてください!

(僕がマサイマラで出会った母ライオン)

5. カビラ(民族)

日本人には馴染みの薄い民族の話も少ししておきましょう。スワヒリ語では「カビラ」と言います。

ケニアには、なんと約42もの民族が暮らしていると言われています。だから、ケニアにいくと必ず「日本にはどれくらいの民族がいるんだ?」と聞かれます。

日本で有名なのは、言わずもがな、マサイ人(マサイ族)ですね。映画の中では、修学旅行でGOGOたちがマサイマラを訪れるシーンで登場します。ビーズの装飾品とチェックの布が特徴的です。

(マサイマラ近くのホテルで働くマサイ人の若者。槍を投げさせてくれました)

GOGOはカレンジン人です。ひ孫のチェプコエチという名前は、カレンジン人の名前です。カレンジン人の名前は、男性ならKi(Kipto , Kipkemoi, kipropなど)、女性ならCH(Chepto, chepkemoi, chepropなど)で始まることが多いです。

昨年、大迫選手や神野選手がトレーニングをしていることで話題になったイテンという街もこの映画の舞台の近くです。

そう、世界的な長距離ランナーには、カレンジン人が多いのです。ぜひ調べてみてくださいね!

さて、若干ネタバレを含みながらになりましたが、『GOGO 94歳の小学生』をもっと楽しむために知っておきたい5つのことをご紹介いたしました。

ここで書いたことの他、ケニアの教育事情や教育を取り巻く課題などについて、映画のプログラム(パンフレット)の中で公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンの村松良介さんが詳しく解説してくださっていますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。

銀座シネスイッチなどの映画館で上映されているので、感染予防をしっかりとして、ぜひ一度見に行ってみてくださいね!

それでは、トゥタオナーナ(またね)〜!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?