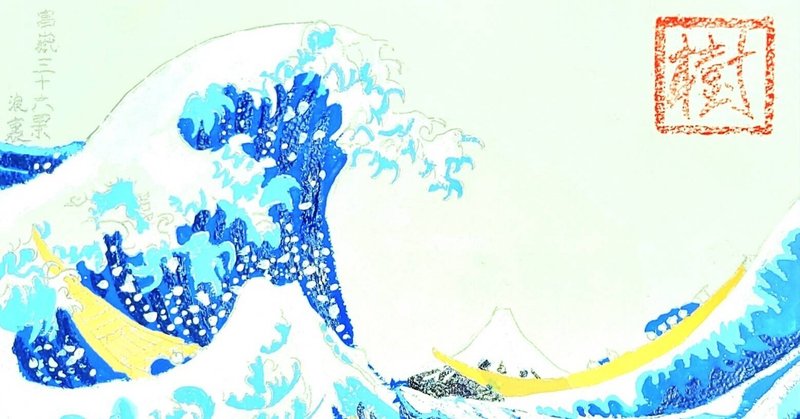

富嶽三十六景を模写したら、葛飾北斎のすごさが分かった!

会社の繁忙期も過ぎて、自分の仕事もひと段落したので、入社して以来初めての三連休を頂けることになった。

とはいうものの、急遽決まった三連休だったので、特に予定もなく、というか、暇だったので、「久しぶりに絵でも描いてやろうか」と思い立ち、葛飾北斎の『富嶽三十六景・神奈川沖浪裏』を模写することにした。

実は昔から葛飾北斎が好きで、小学生の頃近くの美術館に北斎が来ると聞いて母親に連れて行ってもらったりもしていた。北斎の富士山の大きさを利用しながら、ほかの対象をより壮大に見せる大胆さが好きだった。例えば今回描いた浪裏では、富士山は波の奥にぽつんと見えるだけだが、それによって富士山の大きさを知る日本人なら誰しも荒れ狂う海の壮大さに胸をはせるだろう。江戸時代という時代にありながら、風景を写実的にかつ、少しユーモアを持って描く北斎は、小学生の頃の僕からすると誇れる日本文化の先人、という感じだった。

奥にポツンと見えるのが富士山で、

手前にいる桶職人が作る桶の大きさをうかがわせる。

しかし、見る対象から描く対象になった瞬間、今までの北斎への評価が大きく変わった。このじいさん、ただものじゃねーな、と。

今回模写してわかった北斎への新たな気付きをまとめてみた。

①葛飾北斎とは?

北斎のすごさを語る前に、まず北斎についてお伝えしたい。

葛飾北斎は1760年生まれの江戸時代を代表する画家で版画の作品が有名だが、実際は肉筆画も描いていた。(そして肉筆画の方も味があり、とてもいい作品が多い)

富嶽三十六景には見られないような力強さを感じる。

とても長生きし、90歳で亡くなるまでに3万点もの作品を手掛けた。晩年は自身の事を「画狂老人卍」という嘘のようで本当の名前で名乗っていたほど、絵に対して意欲的だったと言われている。

北斎の評価は日本だけに留まらない。というよりむしろ世界での方が評価されており、「世界最高峰の画家」とまで歌われた。実際にモネやドガ、セザンヌにゴッホも北斎の絵に影響を受けたと言われている。

確かに波のうねりと表現が似ている。

②今回気づいた北斎のすごいところ

②-Ⅰ 少ない色で多くを表現する。

浮世絵という技法は、多色刷りの版画であるため、私たちが普段意識するようないわゆる絵画、とは根本的に描き方が異なる。この絵の場合、使われている色は全部で8色のみしかない。

いわゆる水彩画や油絵はグラデーションを付ける事で無数の色を使う事ができるが、浮世絵という技法上の制約で、使える色の数はどうしても限られてしまう。そのため、できる限り少ない色で多くを表現する必要があるが、北斎はそれをやってのけた。

例えば、富士山のふもとの色と波の濃い色は同じ色が使われている。また、船頭が着ている服と波の薄い色も同じ色が使われている。

海という、色が無数に変わるものをたった4色(白・青みがかったグレー、薄い藍色、濃い藍色)のみで完璧表現していることも驚きだ。

よくみると水面は無数の色で表現されている。

②-Ⅱ 人物の表現がすごい

二点目は、人物の表現という点だ。この絵には全部で20人の人物が描かれている。船頭が8人組×2隻と、乗客と思われる人たちが4人だ。

波の雄大さに比べると描かれている人はとても小さいのに、北斎の絵では人が人だとわかるだけでなく波が高くなんとか避けようとしているのだろう、という様子まで掴むことができるが、実際に描いてみるとこの表現がとても難しい。

リアリティ豊かに描いている。

絵の全体に比べるととても小さな部分だが、この絵を見たときに必ず目に入り、しかも今にも動き出しそうな様子を出している点に驚いた。

②-Ⅲ 版画の特性をとても効果的に使っている。

下の図の丸でかこまれた部分に着目していただきたい。

この部分、薄い藍色と、グレー、白がとても細かく線状に重なって表現されている。今回の模写では絵筆を使ってここを表現したが、ここまで細かく、しかも重なるように色を表現することはとても難しかった。

グラデーションが使えないが、細かい線を表現することにたけている浮世絵の特徴を逆手に取った北斎の技術力の高さを感じた。

③改めて葛飾北斎とは?

画狂老人卍である。まさしく、画に狂った老人卍だと感じた。

模写して見ることで、今まで北斎の表現「方法」に凄みを感じていたが、今回改めて表現「技法」の部分を自ら体験することで改めて、北斎の画家としてのレベルの高さを知った。

北斎の日本における評価は低すぎる、と言われている。むしろ海外の方が評価が高い、と。

北斎の他にも、海外で評価されている日本の芸術は沢山ある。歌舞伎や能、仏像や建築技術などが挙げられるが、それらと北斎には決定的な違いが一つある。北斎の技術は海外で大きく真似され、新しい技術として確立しているのに対して、その他の芸術はある意味オマージュすることが「禁忌」に近いイメージ、あるいはオマージュするにしてもできる限りその技法から離れない範囲内で表現されている。

前にも示したように、北斎の技術はヨーロッパの巨匠たちに吸収・解釈され、新しい表現技法として確立された。これこそが北斎が日本でも北斎がもっと高く評価されるべき理由だ。

「ゴッホ?モネ?いやいや、日本には北斎がいる」と誇りを持ってもいいのではないだろうか?

④模写のススメ

今回は単なる思い付きで模写をしたが、実際にしてみると、美術館で鑑賞する以上に作者の技術や表現の深い部分まで読み込むことができた。

美術館に行くこともさることながら、実際の作品を一度自分で表現してみてはいかがだろうか?改めて芸術の凄みを経験できるいい機会になると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?