健康寿命の延ばし方『運動の神話(下)』より

『運動の神話』を読んで私が最も注目したエピソードは「健康寿命の延ばし方」でした。

生物学(具体的には進化生物学&人類学)の知見にもとづくと、よくいう理想的な人生の終わり「ピンピンコロリ(=健康のまま寿命が尽きること)」のためには、高齢者になっても「身体を動かす(運動)」「タバコを吸わない」「デブにならない」ということ。

ちなみに日本人の場合、平均的な健康寿命の2019年実績は男性73歳(寿命81歳)、女性75歳(同87歳)、でそのギャップは9歳〜12歳で、この期間は要介護状態になって自立生活が送れません。

■狩猟採集民の健康寿命

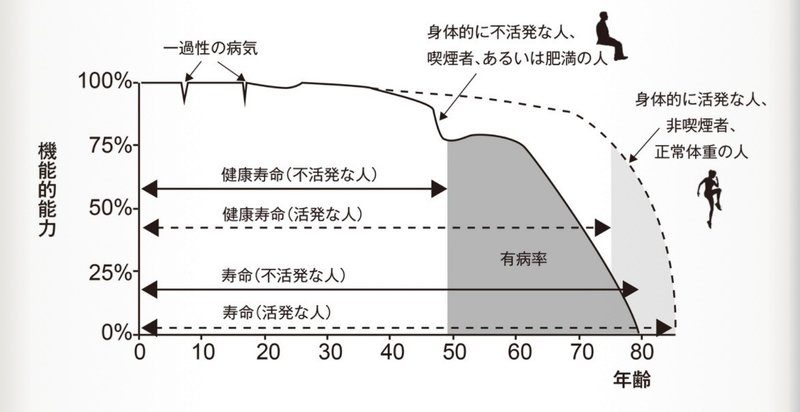

人間身体への最も進化的に適応した生活は「狩猟採集民の生活」ですが、狩猟採集民の高齢者の健康寿命と実際の寿命とのギャップについては調査すると下図の通りで、おおよそ健康寿命と寿命のギャップは5−6歳。つまり狩猟採集民は「ピンピンコロリ」が多い。

もちろんこれは原始社会は今よりも衛生状態は悪く「医療」と呼べるものがなかったりして、「発病したら助かる確率が低い」ということも大きいとは思いますが、根本的に現代人と狩猟採集民の高齢時の病気や死因が全く違うので、そうとも言い切れないのです。

縦軸=どれだけ健康かという指標「機能的能力」をおき、人間の本来の機能が、どれだけ欠けているかどうか、を測っている(100%の機能的能力が健康という意味)。

*狩猟採集民の高齢者の病気・死因

呼吸器疾患、感染症、暴力(戦争&殺人)、事故

*現代欧米人の高齢者の病気・死因

がん、心臓病、慢性呼吸器疾患、2型糖尿病、認知症、骨粗鬆症

つまり、狩猟採集民は私たちの多くが死亡や要介護の要因となる病気(以下参照)には、あまりかかっていないのです。

【要介護の要因となる病気】

「認知症(18.1%)」「脳血管疾患(脳卒中)15.0%)「高齢による衰弱(13.3%)」「骨折・転倒 13.0%」

本書によれば、高齢の狩猟採集民の3分の2は、70代で迎える死の直前まで高い機能的能力を維持し有病率が低い(=ピンピンコロリ)。

■なぜ狩猟採集民の健康寿命は長いのか?

それでは、なぜ狩猟採集民の健康寿命が長い(=亡くなるまでの有病率が低い)かというと、死ぬまで身体を動かして働いているからです。

ヒポクラテス曰く「人は食べるだけでは元気にならない。運動も必要だ」

人類学者の研究によれば、オーストラリアから南米までの現代に生きる、あらゆる狩猟採集民の高齢者は、生涯にわたってアクティブに暮らし、毎日、自分が消費するカロリー以上のカロリーに見合う分の食料を採集・狩猟して、それを若い世代に提供している、という調査結果に。

【事例:タンザニアのハッザ族のお婆ちゃん】

現役女性よりも採集時間が1−2時間長いという調査結果

高齢者の狩猟採集社会における存在は、孫の育児をし、食物を調理し、専門知識を次世代に伝え、助けることによって集団の生存率&繁殖率を高めているという不可欠な存在なのです。

■健康寿命が長い人の特徴とは?

狩猟採集民に限らず、現代人でもピンピンコロリの人はいます。その違いも、生物学的調査によっておおよそ、その傾向が明らかになっています。

以下、図の通りで、結論的には「運動する人(仕事による身体活動も含む)」「タバコを吸わない人」「正常体重の人」に健康寿命の長い人が多い。

【スタンフォード大学医学部ジェームズ・フリース教授の研究】

*2,300人超のペンシルベニア大学の卒業生を対象に寿命、障害、および病気の三つの危険因子(高体重、喫煙、運動不足)を測定。

→複数の危険因子を持っていた卒寮生は「1」「0」の危険因子を持っていた卒業生よりも「3.6ー3.9年」早く死亡。

→複数の危険因子を持っていた卒業生の死亡前の障害期間が「5.8ー8.3年」長かった。

つまり、寿命が延びるのはもちろん、健康寿命はもっと延びたのです。健康寿命が延びれば本人自身が幸せになるだけでなく医療費も削減できる。言いかえると政治的には「禁煙」「肥満防止」「運動」を推進するための政策は、国民の幸福は向上するし社会保障費も削減できるという一石二鳥の政策なのです。

著者曰く「端的にいうと、不健康なライフスタイルは、死亡率よりも有病率に2倍の悪影響を与えていた」。

さらに「アメリカ人の死亡証明書の3分の2には、心臓病、がん、脳卒中が死因として記されているが、これらの疾患の根底にある原因は十中八九、喫煙、肥満、身体活動の不足である」と。

そして最後に、高齢者という存在を進化生物学的にその立ち位置をまとめると「子供を産まなくなった後に何十年も生き続けるという私たちの種の特性は、子供や孫(そしてひ孫)を養うための適応であると同時に、こうした若い世代を養うために体を動かし続けた結果でもある」

以上、死ぬまで身体を動かし続けることこそが「我々の生きるデフォルト」なんですね。

*写真:東京ディズニーランド(2022年撮影)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?