「国家(下)」プラトン著 ー芸術編ー

<芸術について>

第10巻にて「詩人追放論」という位置付けのもと、芸術に対する哲学の優位性が、これでもかとばかりに語られていますが、翻訳者の藤沢命夫氏は、プラトンは芸術を第7巻の「線分の比喩(※)」の「直接的知覚」として位置づけられているのでは、と本書で解説しています。

※【線分の比喩】

イデアに至る認識のフローを「太陽」を材料に「線」で表現した喩え。

太陽(イデアのこと)に至る認識のフローは、

①知覚によって(可視界)

ⅰ)影をみることからスタートし(間接的知覚)

ⅱ)影の実物を把握し(直接的知覚)

②思惟によって(可知界)

ⅰ)影を作った原因たる太陽光を認識し(間接知)

ⅱ)太陽光の原因たる光源としての太陽(直接知=イデア)を認識するに至る

というフローのこと(ここでも前提として「既にあるもの」からスタートするのではなく積み上げ方式でイデアを認識するに至る、という方向性が重要なポイント)。

私が本書をそのまま読んだ感じでも藤沢氏解説同様、下図のオレンジ箇所の通りで、芸術は「美」の要素ではなく、実物を認識するのみという「直接的知覚」としてプラトンは解釈している様に感じます。

しかしながら、プラトンのイデア論全体に鑑みれば、下のブルーの箇所のように美術は「芸術の美」として下図のように捉えた方がより整理されるのでは、と勝手に拡大解釈してみました。

下図のように考えると、善のイデアによって秩序づけられた「美の世界」が感覚(というか感性)を研ぎ澄ませることによって実感できる、みたいな位置付けになり、美としての芸術の位置付けがしっくりくるのでは、と思います。

美術以外の芸術として本書では「詩」や「物語」も取り上げられています。

言語表現から喚起される「驚き」や「気付き」「感動」みたいな領域についても、美術同様「現実のただの真似事に過ぎない」というのがプラトンの解釈ですが、これら芸術も美のイデアに至る体験として再解釈してもいいのではと思います。

ちなみにプラトンは「美のイデア」に関して「饗宴」を読む限り

「美のイデア」は芸術全般を対象にしているのではなく、人間の「美しい容貌や肉体」「美しい心」「美しい行い」「美しい社会」といったように人間そのものや人間の行動様式を対象にしているようです。「ギリシア人の物語」によれば、

ギリシア人は、均整がとれ鍛え抜かれた人間の肉体ほど美しいものはない

と考えていて、オリンピックも丸裸で肉体美を見せつけつつ競走するということだからプラトンも古代ギリシア人らしい解釈と言えます。

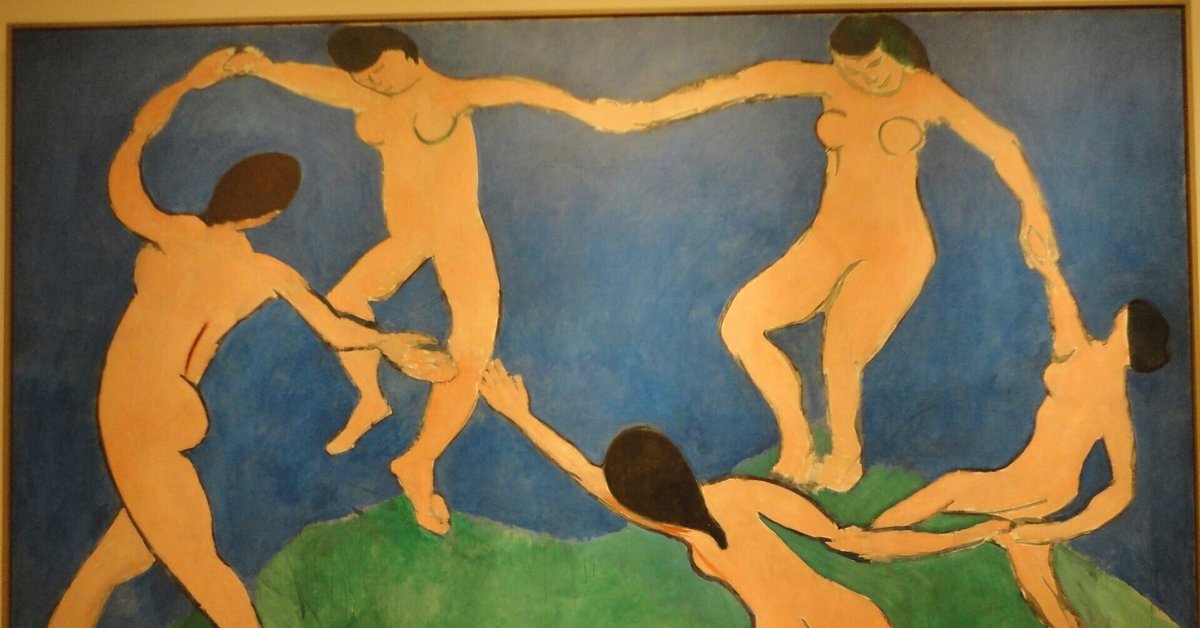

*写真:2015年NYにて、MOMA アンリ・マティス「ダンス」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?