自分を認めてあげること

去年、同僚に勧められて「鬼滅の刃」をNetflixで見始めた時、印象に残ったのが下記の箇所だった。主人公の炭治郎がピンチの中で己を鼓舞させるセリフを言うのである。

先日、【自分ほめ企画】を見つけて、どんなことが書けるだろうと考えた時に浮かんだのがこのシーン。主人公がピンチに陥り、それを乗り越えて成長、ゴールを達成すると言うのは少年マンガのみならず、多くの物語の原型。が、ここまでストレートに自分の努力を認めるのは珍しいなーと思ったのである。

自分を認めてあげること、英語で言う所のSelf Compassionと言うのはとても大切で、人が人として頑張れるための承認欲求ともつながってくる。私がいる外資ITでもお互いの協力をきちんと感謝の言葉にして伝えると言うのは奨励されているのが、さらに重要視されているのが自身で自身の頑張りを認めてあげること。理由はそれが難しいからだ。

私自身がどのような価値観を持って自分が重要視している己の3本柱(家族、武道、仕事)について取り組んでいるかは既に下記で書いたので、今回はその中の仕事の箇所をベースに思う所を書いてみたい。

9年近く前に初めての転職をした時、最終面談で外資IT日本法人の社長が「(あなたの今までの仕事と比べると)ここは変化の速度がすごい早いけど大丈夫?」と聞かれたことを覚えている。もちろん回答として「大丈夫です!」以外はあり得ないのだが、入社後、あまりに会社の空気が違うので驚いた。

私が最初にいた日系企業は好きで入ったところではあるが、業界自体が縮小傾向で、毎年売上が下がるのが当たり前。下り幅をどのぐらい食い止めるかが評価基準のようなところだった。転職先の外資ITは毎年前年比二桁成長が当たり前。働いている人の空気感も全く違っていた。

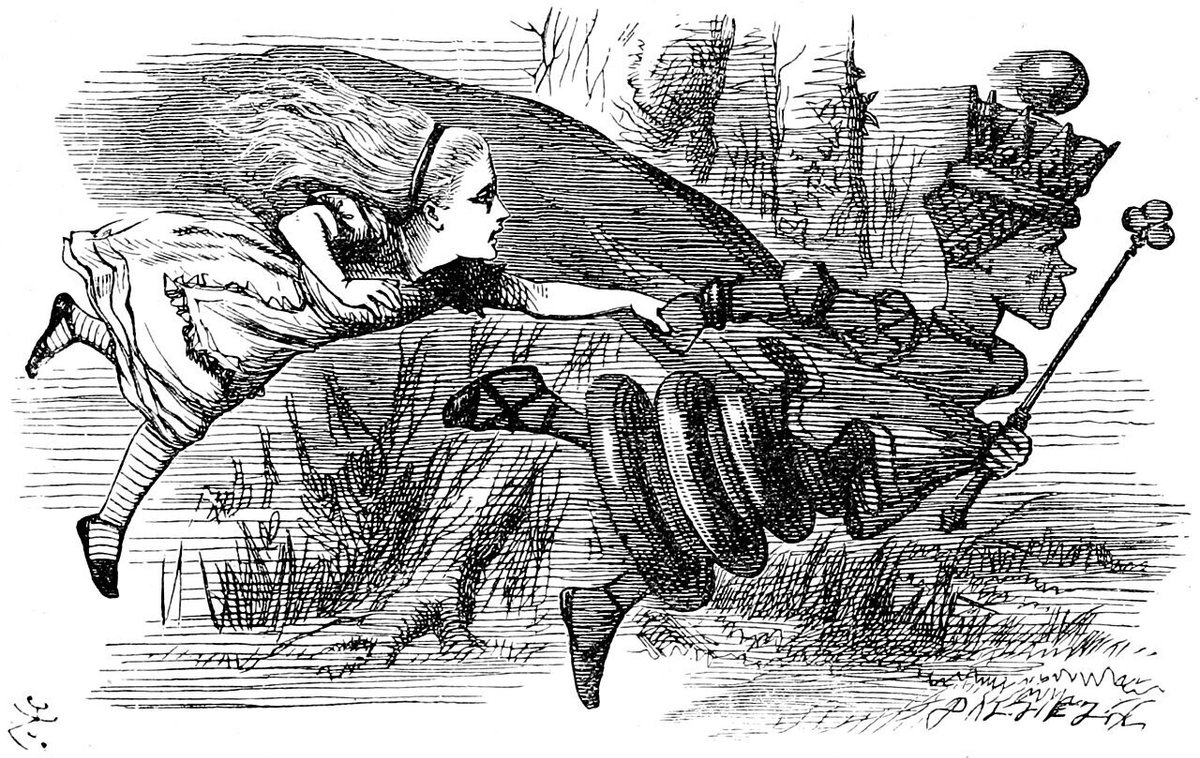

もう一度の転職を経て今の職場にいる。同じ外資IT業界だが、前職以上のスケール感でビジネスは進む。前職の社長が言っていた「変化の速度」がさらに加速している感じ。そんな時に思い出すのが、「鏡の国のアリス」で「私の国ではどこかに行こうと思ったら、とても早く長く走っていればそこに着くわ」と言うアリスのセリフに対して、赤の女王が言う言葉。

「なんて遅い国なのでしょう!」と女王は言いました。「ここではね、全速力で走っていて同じ場所にとどまれるのですよ。どこかに行こうと思ったら最低でもその2倍は早く走らないと」

"A slow sort of country!" said the Queen. "Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!"

作者のルイス・キャロルがこの物語を書いた時、インターネット社会の速度感をイメージしていた訳ではないだろうが、これは私の武道の師匠の教えにも通ずる。師匠は仕事でも企業のトップを務めた過去があり、常に「(結果を出したかったら)人の3倍仕事をすれば良い」と言う。続けて、「3倍の時間じゃないよ、3倍の集中力」、と。

これまでの人生を振り返るとそれなりに歩みを進めてきた自負はあるが、会社の空気や師匠の教えに接すると「まだまだ足りていない」と思ってしまうことも多々。昨年、炭治郎のセリフが刺さったのもそんな時だったかもしれない。最近、ふと抱えているプロジェクトの進め方について口にしたところ、妻にも「あなたは凄い頑張っていると思うよ」と言われ、そうかと思ったこともあった。こんな時に自分を認めてあげることが大切なのかもしれない。

最後にSelf Compassionについて以前受けたことのある練習を紹介しよう。まず、自身の中で出来ていない、満足していないことを紙に書く。次になぜ、そう思うのかを書く。そして最後に、それが自分ではなく、親しい友人のことだったらどんな言葉をかけるだろうかと言う練習だ。学びのポイントは大切な友人に接するように自分に接しようということ。

分かってはいても実行しにくいのが、この自分を認めてあげること。今回の企画はその辺りを内省する良い機会だった。心理学者カール・ロジャーズの下記の言葉で締めくくりたい。

「興味深い矛盾とは、自分が自分自身を受け入れた時、自分が変化出来ることである。」

The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?