【子育て編】2023年に読んだ本、オススメ3選。

フォローさせていただいている、なしこさんが公開していた記事を読んで、自分もやってみたいと思い立ちました。

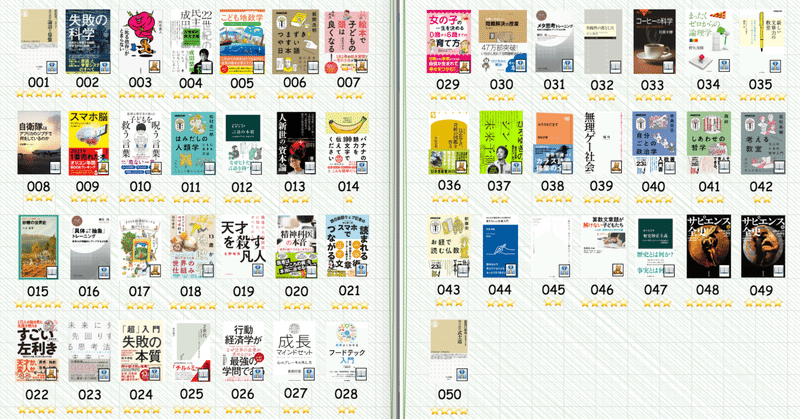

普段「本は全ページ読む」などと豪語している私ですが、それでも今年は50冊の本を読むことができました。

その中から私の発信のテーマである「子育て」「ビジネス」「教養」についてそれぞれTOP3、そして番外編を加えた「今年の10選」を発表したいと思います。

今回は第一回ということで「子育て」編となります。

※ あくまで「今年読んだ」本であり、必ずしも「今年発売した」本ではありません。

※ Amazonアフィリエイトには参加しておりません。

それではよろしくお願いします。

オススメ本3選 : 子育て編

第三位 『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』

非行少年の心理分析を繰り返してきた犯罪心理学者である著者が、親の「良かれと思って」掛けた言葉が非行に結びつくパターンを発見し、それを分析した本です。

それは例えば「早くしなさい」「勉強しなさい」といった、

「まあ、あまり良くないよね(でもつい言っちゃう)」というものから、

「みんなと仲良くね」「気をつけて!」といった、

私としてはノーマークだった言葉も含まれています。

これらの「呪う言葉」たちについて、ただ使うことを禁止するのではなく、「この一言をフォローとして付け加えれば大丈夫」

「もし言ってしまっても、こう行動すれば大丈夫」

という、親の逃げ道も用意してあるのは好印象でした。

うまくいかないことがあっても、愛情を持って真剣に子どもと向き合っていれば何とかなります。これが本書で一番お伝えしたかったことです。

第二位 『算数文章題が解けない子どもたち』

「200円の商品を2割増しで売るといくらになりますか?」

この文章題に対して「40円」と答える子どもが居ます。

これは、なぜ間違えてしまったのか私たちにも分かりますよね。

では、これに「1000円」と答える子どもの気持ちは分かりますか?

本書は、認知科学の学者をしておられる今井むつみさんが、「子どもたちが算数文章題でつまづく原因」を細かく分析してくれています。

上の文章題に「1000円」と答える子どもの理論はこうです。

「2割だから0.2を使うことは知ってる。でも0.2を掛けると答えが少なくなっちゃった。試しに割ってみたら良い感じに数が増えてくれた」

これではいつまでたっても文章題は解けるようになりません。

なぜ子どもたちは算数文章題が解けないのか?

この本は、決して子育ての正解を教えてくれる本ではありません。

でもだからこそ、我が子の今後を真剣に考えるキッカケとなりました。

そしてアナログ時計と壁掛けカレンダーを買うキッカケともなりました。

小学校低学年や、それ未満のお子さんが居るなら読んでおいて絶対に損はないです。

根本的な問題は、子どもたちが、算数の文章題を、自分にとって解く意味があることだとは思っていないので、数字を使って思いつく演算をし、答えが出せればよいと思っているということ、つまり、算数の問題、特に文章題に対してもっている認識なのではないかと思う。

第一位 『〈叱る依存〉がとまらない』

妻と一緒に読んで、我が家の子育てのバイブルとなった本です。

親はなぜ子供を叱るのか。

そこには「処罰感情の充足」という強烈な脳への報酬があります。

では叱られた子供はどうなるのか。

親との絶対的な権力格差があるために「回避行動」が発生します。

「謝罪や反省(のフリ)により、とにかくやり過ごそう」というものです。

それを見た親は、

「叱ったことによって子供が言うことを聞いた」

「やっぱり叱ることが正しかったんだ」

という「自己効力感」を得ることができます。

これも脳にとっては麻薬のようなご褒美となります。

そのやりとりが繰り返されると子供には「馴化」と「鋭敏化」という反応が起きます。

結果、子供は機械のように反省の弁を述べるようになり、親はどんどん語気が荒くなります。

正論で武装しきった、攻撃力が高すぎる書籍なので万人にはオススメできない劇薬ではありますが、第四章には「叱る依存」からの脱出方法も書かれています。

読んでて息苦しくなりますが、子どもを叱ることから本気で離れたい人には一読の価値アリです。

依存症のリスクを高めるのは「受け入れがたい現実」であり、その現実を一時的であったとしても忘れさせてくれるような快感や体験に、人は依存しやすくなるのです。

まとめ

子育てに関するオススメ本3選を選んでみました。

この選書からも分かるように私の子育てに対するスタンスは極めて科学的で、おおむね以下のような手順で考えます。

1.まず(科学的な意味での)正解となる行動を知る。

2.自分と妻の感情、つまり許容度合いとのバランスを考える。

3.1を家庭に合った形に成型し直して導入する。

例えば「叱ることの弊害」を知ったあと、妻と話し合います。

👨「叱ることは、こういう科学的理由で良くないらしい」

👩「なるほどそれは確かにそうかも。でも全く叱らないのも難しいよね」

👨「じゃあ、こういうときだけ叱ることにしよう」

といった具合ですね。

「子育てに正解は無い」

これは半分正しく、半分誤りだと思っています。

厳密に言えば、家庭によって許容度合いが異なるために、正解が全家庭に同じようには適用できないのだと、私は考えます。

つまり「感情も加味した人間的な正解」はないが、「科学的な意味での非人間的な正解」はある、という立場です。

「できる、できない」に関わらず、「子育ての方針」を根拠をもとに設定しておくことは、自分の子育てを少しずつ最適化するのにとても役立ちます。

本を読んだ結果、「いまの私にはできない!」でも良いんです。

その知識さえあれば、自分に余裕があるときに少し行動を変えられたりするかもしれないのですから。

ちなみに感情面でお悩みの方に対しては、

佐々木正美さんの『この子はこの子のままでいいと思える本』をおすすめしたいです。

追記:ビジネス編と教養編を更新しました。

普段は読書によって得られた知見を発信しています。

こちらからフォローしていただけると嬉しいです → ◆

それでは、また。

いつもサポートしていただきありがとうございます。 頂いたサポートは全て、近隣の本屋さんで書籍の購入に使わせて頂いております。