偶然の出会い+明日につながっていく今日 / ワークセンターかじま(愛知常滑市)

いろんな仕事を持っていてよかった

「私がよかったなと思うのは、1つの事業しかなかったら仕事がない。お給料が払えない。となっていたと思う。何かダメでも何かしら別のしごとがある。それはコロナ禍でもよかったことだと思います。」

「利用者さんにとっても、複数のしごとがあることで、できることの適材適所が見つかって就職につながっていくんですよね。」

と先日のオンラインイベント情報交換会で語ってくれたのは、ワークセンターかじまの桜庭幸恵さん。

ワークセンターかじまは愛知県の焼き物のまち常滑(とこなめ)にあります。「生きる 働く 楽しく くらす」をコンセプトに障害のある人たちの就労支援の場所として、いろんな仕事をしている場所。地域の特色やつながりの縁をつないで、いま柱となっているのはお弁当の配達、おかしづくり、ミシンなどのクラフト作業、外部からの受託作業の4つのおしごと。

先の見えない状況のなかで、その4つのしごとの配分を変えて活動を続けました。

「イベントもなくなり販売先も激減しました。キットの製造を請け負っていた近隣のINAXライブミュージアム でのどろだんご体験教室もストップ。自動車部品加工のお仕事も減り、出向先だった競艇の食堂のお仕事も無くなってしまって。

ただその反面、2019年8月から始めていた宅配弁当のニーズがあり、去年は90食だったのが今年は300食になりました。 近隣のクリニックや薬局、休校になった学校の先生もけっこう買ってくれました。お弁当は1つからでも配達していて、地域のニーズに応えています」(桜庭さん)

そうしているうちに、受託作業だった自動車部品のお仕事も元に戻り、今は逆に忙しいくらいにもどりました。

普段できなかったことをやっていたら発見したもの

泥染め実験中。みんなで土を叩いて、擦って、土の粒子を細かくしました。(2020年10月)

他にもこんな活動が制限されていた時期だからこそ できることをしていたら偶然に次につながったあたらしい活動もあったそう。

それは施設の地面の土をつかったプロジェクト。

「コロナで作業がなくなったとき、普段できなかった気になるところを直そうとおもって。お店をきれいに仕立ててもらうなかで、土を発見しました。」(桜庭さん)

発見した土を次の創作につなげたのが、外部から週一度施設に足を運んでいるデザイナーの高橋孝治さん。

「フェンスを作ろうと床を掘ったら粘土が出てきたんです。焼きもののまちなので敷地内でも地面を掘ると、焼きものに使えるなめらかな土が出てきて。せっかくだから何かしたいというのが着想になりました。焼きものをつくるだけでなく、布を染めたり紙にすき込んだりする創作活動を、土を素材にしてできないかと思って試みました。」(高橋さん)

コロナのために毎年利用者と職員でいっていた旅行に行けなくなったこともあり、代わりに何か楽しいことができるといいなと、そのかじまの土と常滑の陶芸家や急須職人さんが使っている土で染めたトートバックをつくりました。

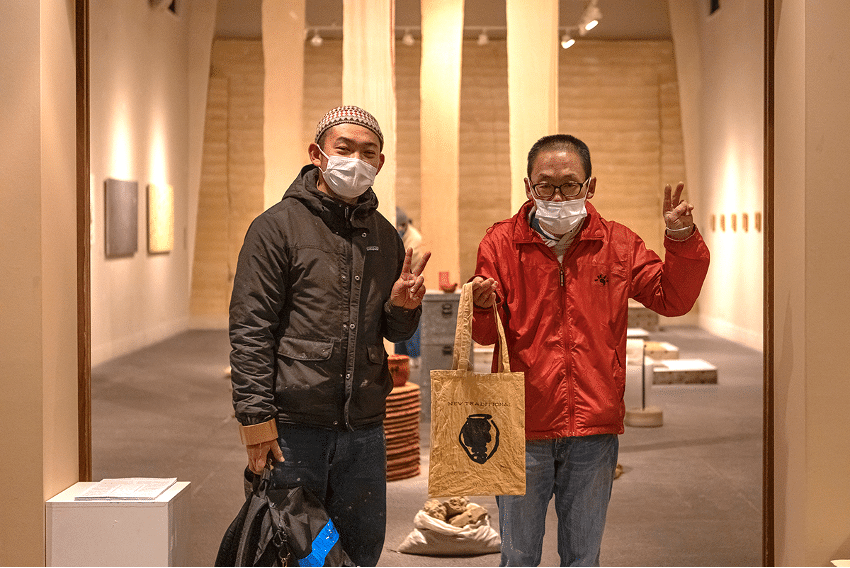

銀座蔦屋書店のギャラリーで行われた常滑のやきもののつくり手の展示に合わせて作った陶土バッグ

障害のある人のものづくりと伝統工芸の相互発展を目指す「NEW TRADITIONAL」プロジェクトと連携し、2021年1月に近隣のINAXライブミュージアムでの展覧会でその成果物のお披露目をしました。

その後、市が運営する観光施設で土染めのワークショップをすることにつながり、どうやら今後も継続して行われることになりました。

常滑市の登り窯広場展示工房館にて陶土染め体験の様子

さらに、ふだん体験教室を行っている近隣のINAXライブミュージアムでも土掘りからワークショップをやりたいという依頼が! まいた種の芽が少しずつ育ってきています。

自分を表現できる自由度の高い仕事がに関わることで、そのひとの生き生きとした部分が引き出されていく

こういった新しい取り組みに欠かせないのが、ディレクターの役割を担う高橋さんの存在。

写真左が高橋さん。右は陶土バッグに印刷したやきもののイラストを描いてくれたワークセンターかじまのメンバー 平野純康さん。(撮影:河合秀尚)

高橋さんはかじまの施設職員ではなく、本業はデザイナー。プロダクトデザイナーとして無印良品のデザイン室に勤務したあと、愛知県の常滑市に移住。3年間の常滑市とのお仕事を経て、現在は常滑市社会福祉協議会が運営している施設やプロジェクト企画の、いわば“クリエイティブ”な部分をサポートしています。かじまには3年前から関わっています。

「高橋さんが来てくれていることで、利用者さんが何気なく描いていたものーきらりと光るものーをちゃんとキャッチしてくれるようになって。お店の看板もすごく目をキラキラしてやってくれていたんです。」(桜庭さん)

ワークセンターかじまのメンバー(利用者)が彫刻した看板

―1週間に1回関わる外からの目線で、高橋さんから見てかじまの可能性をどう感じますか。

「やきものの土を素材にする新しいプロジェクトでは地域の関わりができているので、そういう地域の人と協働する新しい事に関わっていきたいと思っているところです。」(高橋さん)

「仕事がなかった時は利用者の人がとても寂しそうだったんですね。今はちょっと忙しいんですけれども、忙しくて仕事があることが利用者さんには喜び。と言うのは実感しています。

お弁当や受託事業はどうしても効率とか、納期がある形ですすめていくんです。

そうしたところももちろんやっていかないといけないのですが、それとは別に高橋さんが入ったことで、利用者の自由度が増え、自分を表現するような仕事と出会えると実感しています。

高橋さんと一緒にタイルを塗ったりしている姿はほんとうに生き生きしています。もっと表現したいという気持ちであふれているんです。そういう機会を今後も提供して、地域の方々と関わりながら、商品として継続するようにやっていけたらと思っています。」(桜庭さん)

ワークセンターかじまの敷地にタイルを広げて、絵付けをするメンバー。

外部からの目や発想があることで本当に福祉はもっと広がる

とはいえ、最初は高橋さんの求めているクオリティーと利用者の方のできることにズレがあったそう。

「何度もなんども話していくことで少しずつ埋まっていって。また、何度も利用者さんと一緒に手を動かすことで高橋さんもわかってきてくれることもあったので、やっぱり時間がかかったんだなとは思います。」(桜庭さん)

「多分私もそうだし、桜庭さんもそうだし、他の職員さんもそうだけど、もともと違う職能や業種の方なのですぐにはわかりあえない部分も。そこから少しずつ関係性が育まれたと思います。」(高橋さん)

自分たちだけではいきづまっていたけれど、高橋さんとの出会いで、つながりのあるデザイナーさんにホームページを作ってもらったり。みんなで一緒に手探りで試行錯誤していくうちにお弁当事業の繋がりも見つけてもらったという桜庭さん。会場からの質問に答えていく中で、こんなこともお話しされていました。

「他の外部からの目や発想があることで福祉はもっと広がる。利用者さんのためになるので。デザイナーさんなど他業種の方が入る事例がもっと広がればいい思っています。」(桜庭さん)

復業、地域の資源、多様な人との出会い。それが、いつしか明日につながる。

日々少しずつ更新されていくかじまの毎日の大事なエッセンスになっていました。

* この記事は2月19日に行われたオンラインイベントのお話をまとめています。

* 追記:それから7ヶ月たって2020年の9月現在の今は、300食だったお弁当は400食に増えたそう。地元の焼き物屋さんの依頼で急須型クッキーの型を高橋さんに作ってもらいクッキーを納品したり、多職種連携の重要さを感じながら相変わらずお忙しい日々を過ごしていらっしゃるそうです。

イベント当日聞き手:岡部太郎

構成;uga

高橋さんが関わっている常滑の土を使ったプロジェクトは、New Traditional プロジェクトnoteでも報告しています。

↓ 自由な精神で生まれたたくさんの陶芸ワークが並んだ展覧会の様子を豊富な写真で実況中継しています。ぜひ見てみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?