未来への可能性を考える〜2022年度グッドデザイン賞 審査の視点セミナー[取り組み・システム・サービス部門]レポート

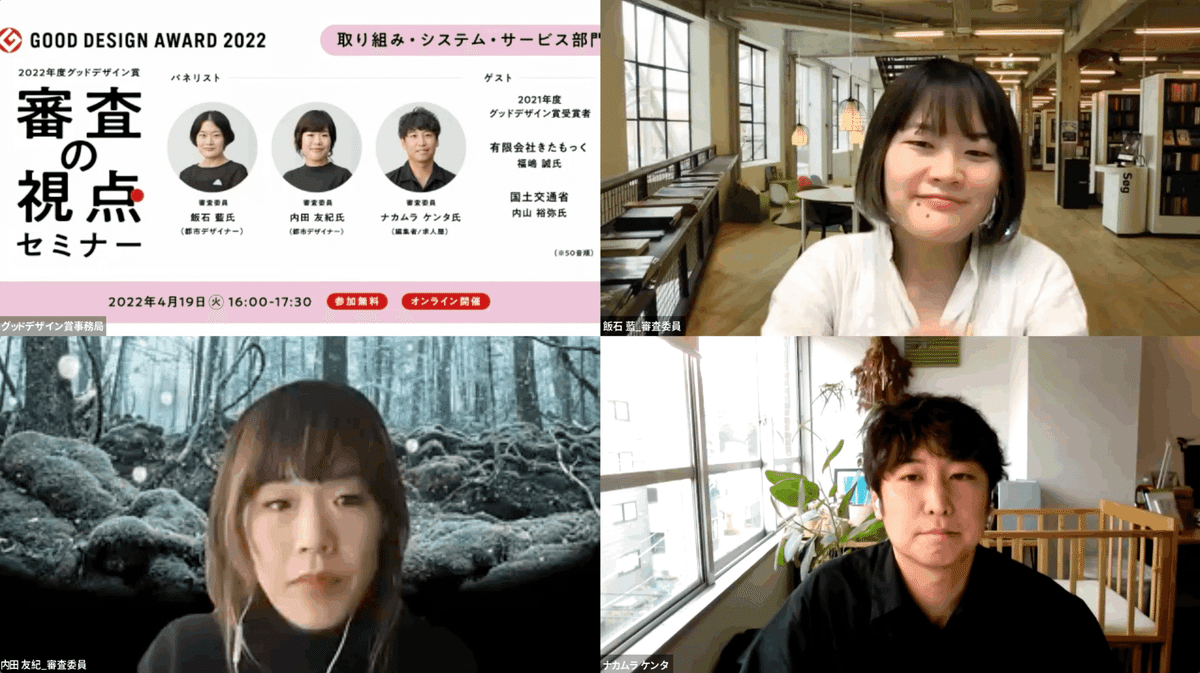

4/19に開催した、審査の視点セミナー [取り組み・システム・サービス部門] では、グッドデザイン賞への応募を検討中の方に向けて、審査委員の飯石藍さん、内田友紀さん、ナカムラケンタさんに応募作に求めるポイントや期待する点について語っていただきました。また、昨年度受賞者2組をお招きし、応募の経緯や意義などについて伺いました。

2022年度グッドデザイン賞 審査の視点セミナー [取り組み・システム・サービス部門 ]

日時:4月19日(火)16:00~17:30

パネリスト

飯石 藍さん(2022年度グッドデザイン賞 審査委員)

内田 友紀さん(2022年度グッドデザイン賞 審査委員)

ナカムラ ケンタさん(2022年度グッドデザイン賞 審査委員)

ゲスト

2021年度グッドデザイン賞受賞者(*50音順)

有限会社きたもっく 日月 悠太さん、福嶋 誠さん

国土交通省 内山 裕弥さん

なお、当日の録画はYouTubeでも公開していますので、全編をご覧になりたい方は以下のリンクからどうぞ。

昨年度を振り返って

飯石 私が担当した【ユニット17:地域の取り組み・活動】では、地域課題をどう解決するかに軸足を置いたものがたくさんありました。内容や仕組みが独自のあるものであるか、取り組みをいかに継続し成果が上がっているかを総合的に見ながら、それぞれのプロジェクトに向き合っていきました。傾向としては、一つ目に「場」の提案が多かったです。遊休地の活用や人が集える場所を新しく作るなど、地域の課題解決に繋げるプロジェクトです。また、地域に眠る文化を掘り起こし、再編集して発信し直すという文化的活動や、デジタルなどのツールを用いてリソースや知識をシェアできるサービスも多くありました。

内田 取り組み・システム・サービス部門は社会の流れをダイレクトに反映したものが多く集まる傾向にあり、アプリケーションや新しいビジネスモデル、産官学の社会実装など幅広い応募がありました。私が担当した【ユニット16:システム・サービス】の昨年度の特徴としては、現実とデジタルの融合や連携があります。本日ゲストの国土交通省のプロジェクトもそうですが、データと現実がどう行き来するか、人とデジタルがそれぞれに担うものは何かといったことについて思案し注力されたプロジェクトに関心を持ちました。インクルーシブな社会に向けたプロジェクトも複数応募があり、人の暮らしに密着した多角的なプロジェクトが増えています。

ナカムラ 私が担当した【ユニット18:一般向けの取り組み・活動】では、広義の「弱者」のためのデザインが評価されました。「分身ロボットカフェDAWN ver.β」やコーヒー生豆のオンラインプラットフォームの「TYPICA」、台湾で働く外国人労働者のために作られた教育プログラム「Book & Host Project for Migrants」など、マイノリティの方々に対するデザインが多く受賞しています。美しさや機能、新規性といった評価軸はもちろん評価の土台にありますが、平等性や社会福祉、持続可能性を考える上で、多くの人を助け、包み込むようなデザインが高く評価されたと思います。

内田 「どう包摂的であるか」と考えられているデザインは、分野に関わらず出てきています。それらが生活に根ざすところまで設計されているものが印象的でした。子連れでの移動をサポートする「NAVITIME for Baby」や日本語字幕、音声ガイド、手話通訳、多言語対応などを施したオンライン劇場「シアター・フォー・オール」など、誰しもが障壁を解いてアクセスしやすくなる社会を作ることに取り組まれていました。

飯石 地域の取り組みで言えば、利他的な思想が根底に流れています。台湾・台東県のプロジェクト「Taitung Slow Food Festival」は、表向きはフードフェスティバルの形式で文化を体現し体験するイベントでありながら、参加者それぞれが得た経験を持ち帰り、学びを深めて実践するサイクルが作られています。文化として何かを打ち上げるだけではなく、多くの人の学びとなり文化として定着するという広がり方が素晴らしい。場所の固有性だけではなく、起きたことがもたらす変化に意識を向けて審査をしています。

マニアックに閉じず、オープンに/国土交通省都市局都市政策課

2021年度グッドデザイン金賞

3D都市モデル [PLATEAU[プラトー]]

国土交通省が主導する3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト。 現実の都市空間をサイバー空間上で再現したデータを整備し、これを活用してまちづくりや防災政策、新サービス等の多様な分野におけるユースケース創出を目指す。

内田 今までバラバラに集まっていたデータをグローバルに共通企画化し、ユースケースの開発とユーザー視点の実装を併用されつつ、運用コストや心理的コストを下げた統合的なプロジェクトデザインが秀逸です。また、物理的なインフラ整備が主軸だった国土交通省が、データをインフラと捉えて、さまざまなステークホルダーをまとめ、自身の役割を再定義された点も、高く評価されました。

ナカムラ 行政からグッドデザインとして評価されるものが多くなれば、もっと日本は面白くなるだろうと、常々思っています。一般的なイメージでは、国として新規事業を始めるのは難しいのではと想像されますが、実現する上で難しかったことはありますか?

内山(国土交通省) デジタルに限らず、新しいことを始める上では勉強が必要です。「PLATEAU(プラトー)」ではデータモデルの標準化が事業の根幹にあるため、システムやプログラミングの知識をはじめ、チーム全体のデジタルケイパビリティをどう向上させるのか、どうコンセンサスを取っていくのかという点が最も困難でした。

内田 行政からイノベイティブなプロジェクトを作りたいと考えている方へのアドバイスはありますか?

内山 行政だけではなく、市場や学術の分野でスキルを持った方をチームとしていかに組織できるかが重要です。また、今回のように主にデータを扱うプロジェクトではユーザーに使用してもらう必要があるので、多くの方に触れてもらう機会をどのように提供するか考えました。地図というマニアックな世界で閉じずに、情報発信や大学との連携など裾野を広げる活動に力を入れています。

飯石 自治体の方への働きかけや、現在の導入状況などはいかがですか?

内山 やはり、小さな自治体にとっては、導入に対するネガティブな声もありますが、地道な営業活動を続けています。デジタル化に積極的な地方自治体の担当者にまずは取り組みの価値を知ってもらい、資料提供や話し合いを重ねることで導入してくれる自治体は増えてきています。導入が広がれば、「なぜうちにないのか」と他の自治体からの動きが出てくると期待していますし、もうすぐそのフェーズになるのではと考えています。

▼3D都市モデル[PLATEAU[プラトー]]説明動画

内田 今年から、地方公共団体の財政支援制度(都市空間情報デジタル基盤構築支援事業)を始められるのですね?

内山 「プラトー」のデータを作り、ユースケースを開発する地方自治体に対し補助金を出す制度です。システムを開発するために街づくりを担当するセクションが財政支援することは非常に稀なことなので、我々の本気度が地方自治体に伝わっているのではと思います。

内田 グッドデザイン賞受賞後に、自治体や省庁で反応の変化はありましたか?

内山 省内にプロジェクトが周知するきっかけとなりました。受賞したことは組織としても喜ばしいことであり、内部の認知度が高まりました。広報活動にも役立っています。

「生き方を問う会社」であること/有限会社きたもっく

2021年度グッドデザイン金賞

循環型地域未来創造事業 [浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場等の場づくりを軸にした循環型地域未来創造事業]

浅間山の麓「北軽井沢」で、広葉樹を中心に自伐型林業を展開。遊休山林や耕作放棄地では植生循環を促す養蜂に取り組む。木は薪や建築素材に、蜂蜜は食材や加工品として、年間10万人が訪れるキャンプ場で主に活用される。地域資源の価値化と人が集う場づくりとで、地域内で生産から消費をシームレスにつなげる持続可能な循環型事業を実践。

飯石 補助金中心で後継者不足に苦しむ業界ですが、山の循環を見据えて多角的な事業展開を行い、「山」の課題解決につながっている点が素晴らしいですね。始まりは小さな事業だったところを、課題にぶつかるたびに新しい事業を展開する、という事業ステップも高く評価されたポイントでした。

ナカムラ 素晴らしい取り組みであることに間違いないのですが、実を言うと審査委員泣かせでもあります。それぞれの事業の関係性が多岐にわたり、一見してどんな取り組みなのか評価が難しい部分もありました。今回応募の際に気をつけたポイントなどはありますか?

日月(有限会社きたもっく) 全ての事業を紹介したい気持ちはもちろんありましたが、それではポイントが見えにくくなり伝わらないだろうと判断し、それぞれの事業における課題と、それが次の事業にどうつながっているかを見せられるような説明やビジュアルを心がけました。

飯石 キャンプ場は1994年に始まっていて、事業開始から20数年を経てのご応募でしたね。

福嶋(有限会社きたもっく) 何もないところに木を植えることから始めたキャンプ場は、事業の始まりに時間がかかりました。振り返ってみると、この期間に地域固有の風土を知れたように思います。その中で、「生き方を問う会社」を作ることが必要だと、強く感じ始めました。風土に合わせた生活のスタイルや、地域に根付くということを考え、その中心になったのが、フィンランド語で「自然に従う生き方」という意味の「ルオム」という言葉でした。

内田 映像なども拝見し、自然と人との適切な関係性ということをおっしゃっていて心に響きました。昨今ようやく人間中心からどう脱するか、どのように自然とともに物事に取り組んでいくかということを考える必要があるとあらゆる事業体に認識され、みなが模索している中で、その模範となるような姿を見せていただいています。これらの価値観を大切にする人が増えていますが、どのような方々が働き手として集まっているのでしょうか?

▼[浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場等の場づくりを軸にした循環型地域未来創造事業]説明動画

福嶋 全国から、20代、30代の若い人たちが集まっています。もちろん地元の住民もいますし、70代、80代も一緒に働いています。先の話とも繋がりますが、キャンプ場はどうしても季節的な営業になるため人が定着しづらく、継続、成長していけない状況でした。そういった意味でも、地域に根付く、生き方を問う会社にしていかなくてはならないと思っています。

内田 どこかのポイントで変化はありましたか?

福嶋 はっきりと変化があったのは、「ルオム」という理念を明確に掲げたところからでした。夏はキャンプ場として運営しつつ、冬は薪を作って冬場の事業とすることにして、通年事業を始めました。なかなか冒険でしたが、思い切って取り組みました。

飯石 様々な業種があることで、働く人の選択肢も増えていったのでしょうか。

福嶋 儲かる事業というよりも、中山間地域から新産業を生み出したいという思いでした。もしかしたら日本を変えていくのは、そういった小さくも新しい産業の捉え方ではないかと感じています。また、誇りある労働をどのように組織するか、ということもテーマとして持っています。自然と共に豊かさを実感できるような視点での物づくりや価値化がどのように可能なのかを考えていますし、それが誇りある労働にとって重要だろうと思います。

飯石 働く人にとってもそこが満たされなければ気持ちよく働けないですし、新しい事業も生まれず山の課題も解決しない、というまさにサイクルを捉えていらっしゃいます。デザインは、共感を生むために非常に重要だと感じますが、きたもっくさんはその面でも、ワクワクするデザインや参画したくなる仕掛け作りなどに取り組まれていて、素晴らしいです。

グッドデザイン賞応募の意義

日月 受賞前は、きたもっくという一つの会社の中でそれぞれが仕事をしている感覚が希薄だったと感じています。今回グッドデザイン賞を受賞したことで、自分達がどういうものに向かっているのかを、まず社員、スタッフに共有できたことが最も大きな意義でした。20代から70代、80代のスタッフが、周りからの期待を認識し働く意欲に反映され、それぞれの暮らしにも影響を与えていけることがよかったです。

内山 私たちの場合は、業界や界隈を超えて宣伝できるという点です。多くの人に知ってもらえることもそうですし、審査委員も含めて多様なバックグラウンドを持つ方にどう評価されているか見定める良い機会でもあります。

応募時点で「実績」があるべきか

飯石 もちろん、実績があったり長年の積み重ねで変化しながら進められているような大きな時間軸のもとに動いているものも評価をしていますが、まさにこれからそのエリアに新しい希望をもたらす取り組みを応援したいという思いも強くあります。

内田 評価の際に重視しているのは、今の時代における意味や未来への可能性です。今の時代を見ることは、過去と未来がどうあるのか考えることにも通じますが、そのプロジェクトが与えるインパクトを見ています。必ずしも実績は必須ではなく、ないから評価しないということでもありません。ある領域、分野が広がるために今が重要な地点だ、というものを慎重に見極めて審査しています。

ナカムラ 実績は確かに見ていますが、グッドデザイン賞で高い評価を受けたものが世の中ですごく有名で売れているものかというと必ずしもそうではありません。すでに実装されているか、というところは大事にしますが、売れていたり有名である必要はないですね。

審査で一番重要なポイント

内田 一番というのは難しいですが、先述の通り、今の時代における意味や未来への可能性、インパクトは重視しています。時代の変化点になるものはどのようなものであるかも含めて慎重に、様々な専門分野の方々と議論しながら評価しています。

飯石 あえて挙げるとするならば、私の担当する地域の取り組み分野においてはどれだけ地域の課題に向き合っているかというところです。街自体も生き物のように変化していくので、その時代にどういう節目が訪れるか、少し先の未来を見ながら、地域の人に寄り添えるものをどう作れるか、というところを大事に見ています。

ナカムラ 一言でいえば、歴史が評価するものです。少し前は美しさや新規性、機能などの面で社会の中で飛び抜けるものが評価されていましたが、今ではむしろ社会を包む、インクルーシブなものや持続可能なもの、社会福祉に関わるものが特に高く評価されていると思います。

今年度の応募に期待すること

飯石 地域の取り組みでは、「なぜやるか」という最初の火種を応募する際に言語化してほしいと思います。表層的な課題や問題意識よりも、どこに課題をもち、どのように変えていきたいのか、どう未来を描きたいのかという幾つもの意志のもとで、どう実装していくかが重要です。そこはぜひ余すところなく思いをぶつけていただきたいです。実績や波及効果については、数字だけではない誰かの声や変化なども含めて丁寧に書いていただけたらと思います。

内田 サービス・システム部門は、新たな領域に対して出てくるプロジェクトが多い分野です。複雑性が増す社会ではありますが、今の社会をどのように統合的に捉えられるか、また、一社だけではなくどのように他と手を組んでいくのか。システムとしてだけではなくビジネスとしても新しい境地を切り開いているものを楽しみにしています。新しい、というのは見たことのないテクノロジーや新分野という意味ではなく、今までもあったけれど繋がっていなかったことや、デザインの力が入ることでもっとよくなることなど、見つけられていなかったことも含まれます。ケアの領域や環境循環、農林畜産などの分野も含めて、ご応募をお待ちしています。

ナカムラ 今ご覧になっている方の中には、「これってグッドデザインなのか?」とご自身の取り組みについて思っている方もいらっしゃると思います。そういった時には、ぜひご応募いただきたいです。きたもっくさんのように、事業開始から20年経ってご応募され、評価されるといったこともありますし、まだまだこういった事例はたくさんあるはずです。迷われたら、まず応募を検討してみてください。

みなさまのご応募をお待ちしています。

*ご興味を持っていただけた方は、以下のサイトより2022年度グッドデザイン賞の応募詳細をご覧ください。