バフェット・インジケーターの警告

まず、バフェット・インジケーターとは、

株式の時価総額が、GDPに対して何%になるかという相場の指標

です。

下の図にあるように、時価総額(Wilshire Total Market)も、GDPも、経済成長に伴って増えていく傾向があります。

そして、GDPはおだやかに増えているのに対し、時価総額の方がギザギザと変化が激しく、近年は急に増えていることがわかります。

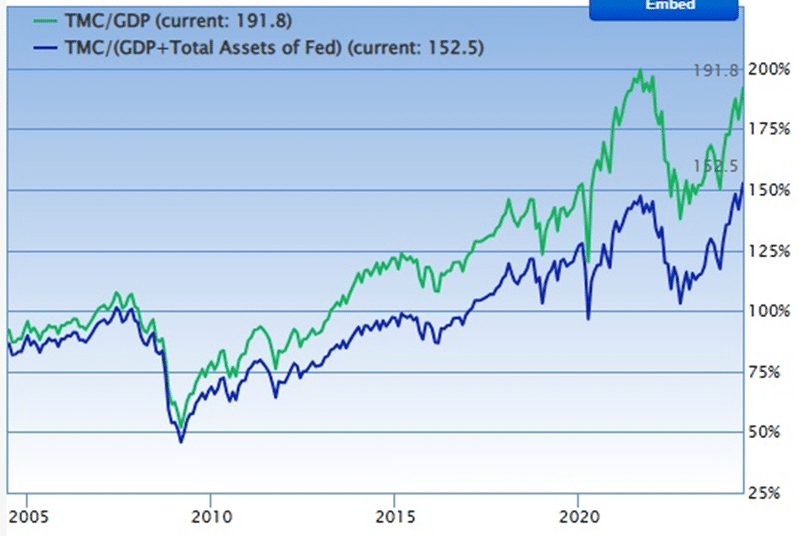

下の図は、時価総額をGDPで割り算をしたバッフェト・インジケーター(緑線)です。(青線はのちほど説明します)

バッフェト・インジケーター(緑線)は、2008年の信用バブル崩壊で大きく下がり、50%を割る寸前まで行っています。そこから反転して2013年に100%を超えたあとどんどん上がっていき、コロナショックもすぐに回復して200%に達しています。この2年ほどもふたたび上昇傾向で、最近の値は190%を超えています。

190%ということは、GDPという経済規模の大きさに対して、株式の価値がずっと大きいということなので、バブルが膨らんでいることを示しています。そして、はじけたら株価は今の半値(いったん100%を割る)まで落ちても不思議ではないと予想されます。

しかし、バフェット・インジケーターは、バブルがいつはじけるかについては示してくれません。地震がいつ起きるかがわからないのと同様に、備えておくことが重要です。

バフェット・インジケーターの警告に耳を傾けて、資産ポートフォリオの守りを固めておくのが良いと思われます。株の比率を下げて、債券の比率を上げておくのが基本になるでしょう。

株バブルが崩壊するとしたら、3割引き~半値に下がることも想定されます。また、過去の平成バブル崩壊やリーマンショックの例から、崩壊が始まってから底を打つまでには1年以上の期間があると思われます。

すると、5%とか10%の下落の時点で気づいて売るという判断をし、被害を少なくすることも重要と思われます。

株バブル発生の一因は、中央銀行の量的緩和

下の図は、2004年以降の米国の中央銀行(FED)の資産規模の変化と、米国平均株価(SP-500)の推移を並べたものです。

2020年に新型コロナのパンデミックが起こり、世界経済が滞ってしまうのを防ぐために、中央銀行は市場に資金を供給したので、中央銀行の資産(主に金融機関に対する負債)が増えています。

市場に供給された資金は、商売が滞った企業などの回転資金となり、経済失速を防ぐのに役立ちましたが、余った資金が株式に向かい、株価が上昇しています。

要するに、中央銀行の資産規模が大きくなることで、株価を押し上げています。

よってその結果、バフェット・インジケーターも中央銀行の資産規模とともに上昇しています。

ここで、図-2を振り返りましょう。ここの青線は中央銀行の資産規模が株価に与える影響を考慮して、

GDP+FED資産規模を分母にした線です。

緑線と比べると、バブル度が少し低くなっており、こちらの方が、警告度がやや弱いと言えるでしょう。しかし、FEDは2022年をピークに徐々に資産規模を縮小しています。そのため、青線と緑線は近づいており、青線の警告度としては過去最悪レベルに達していることに留意すべきでしょう。

バフェット・インジケーターが高くなっている理由をもう一つ

バフェット・インジケーターを押し上げている原因として、中央銀行の量的緩和の他にも『グローバル化』が考えられます。

分母のGDPが米国の消費や投資を合計したものであるのに対し、

分子の時価総額は、世界中で稼いだ米国企業の収益が元になっているからです。

最近、「デジタル赤字」という巨大IT企業に支払うお金が増えていることを懸念する声があります。しかし、これは日本だけの話ではなく、米国の巨大IT企業が世界中からお金を吸い上げているということです。近年はこのような収益が米国の時価総額を大きくしており、バフェット・インジケーターが上昇していると思われます。

仮に、グローバル化がバフェット・インジケーターを押し上げているという仮説が正しいとしてみましょう。すると、将来バブルがはじけたとしても、100%に戻る必然性がなくなります。さきほど、バブルがはじけると株価は半値に下がるかもしれないと書きましたが、3割程度まで下がるのが適正なのかもしれません。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?