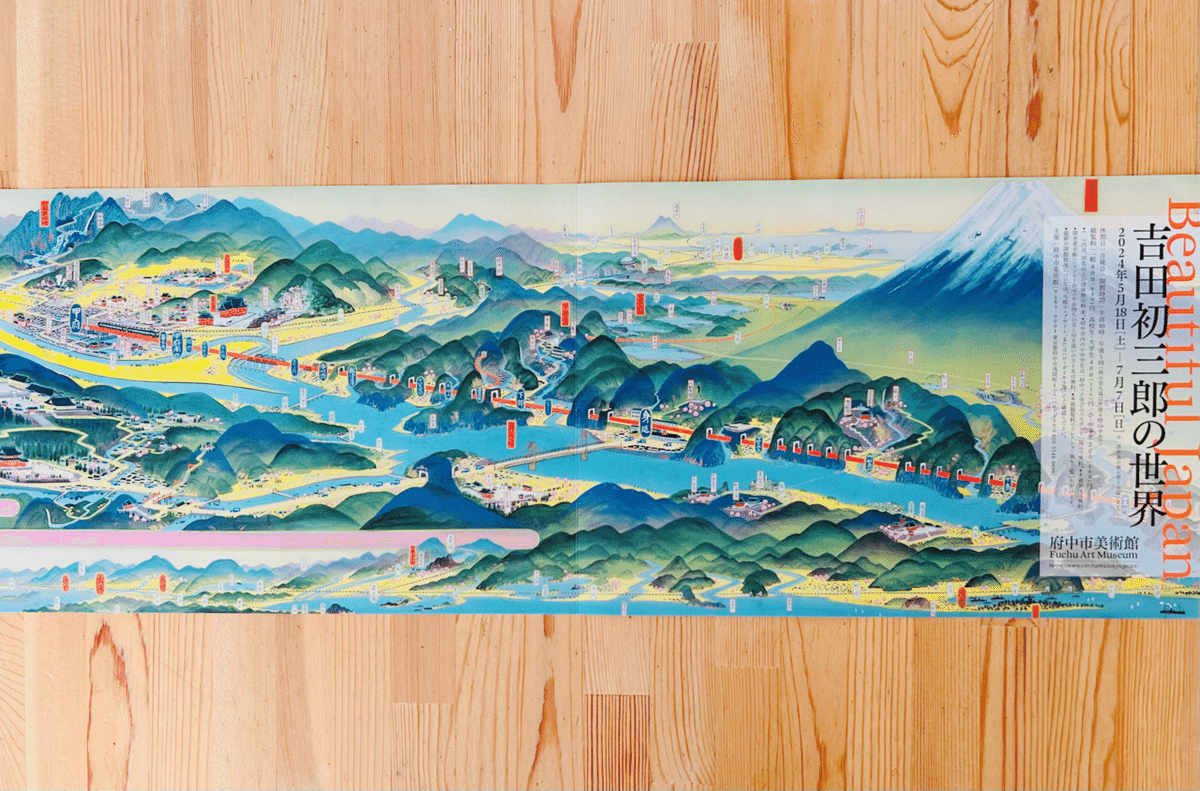

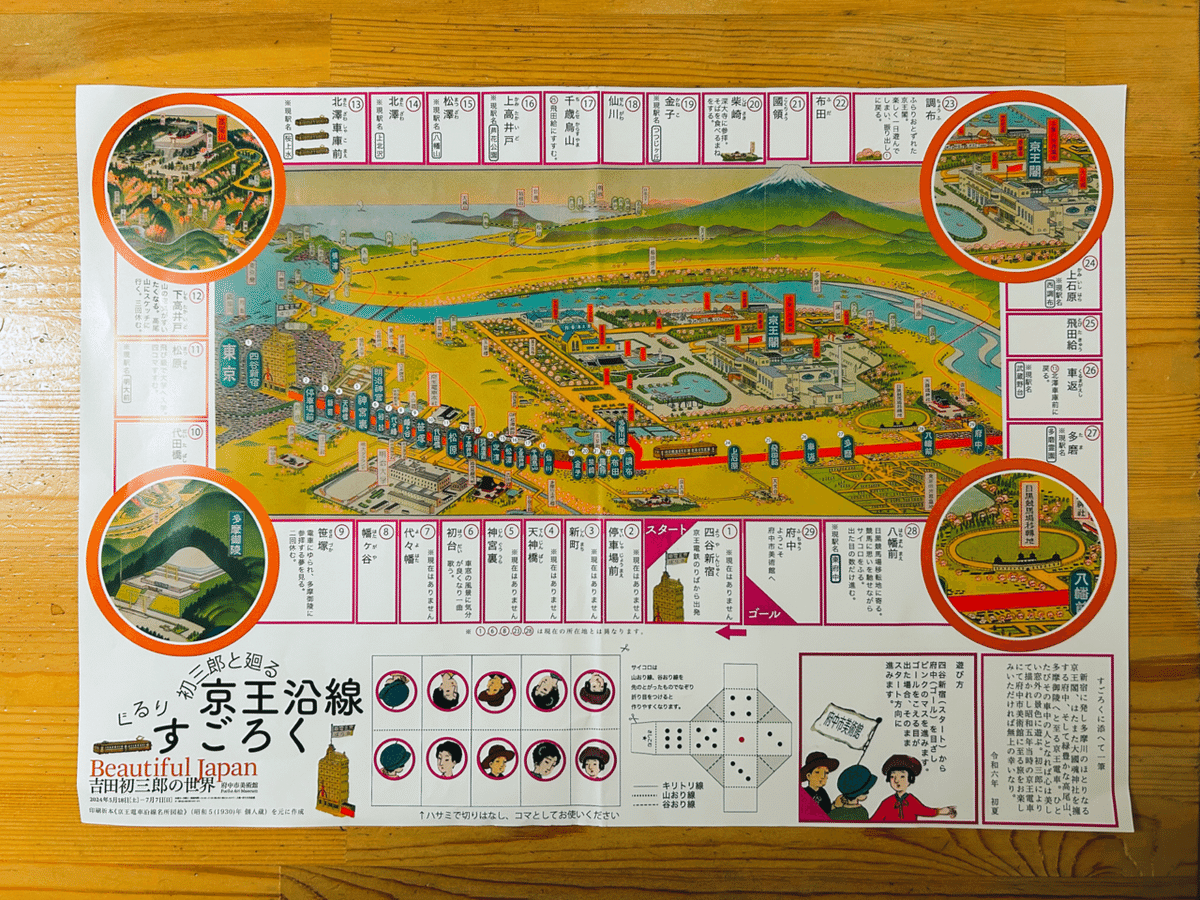

飛行と浪漫 -Beautiful Japan 吉田初三郎の世界

吉田初三郎の展覧会を府中市美術館でみた。

吉田初三郎は、観光マップなどでおなじみの“鳥瞰図”を大正期から戦前にかけて数多く手がけた画家。

その独自の表現をとおして、いわば鳥観図を“発明”したといってもよい人物だ。

ふだん、初三郎の鳥瞰図をなにかの折に目にする機会はすくなくない。けれど、こうしてまとめてみると彼のこだわりというか、その独創性にあらためて気づかされる。

たとえば、鉄道会社から依頼された沿線図の場合。

風景ぜんたいはまるで魚眼レンズで覗いたように大きく歪んで描かれるのに対して、主役というべき鉄道の線路は直線的に描かれる。

本人も言うように、ここで優先されるべきは正確さよりもわかりやすさなのだ。そのためには、かならずしも正確であることにはこだわらない。

この大胆さというか、思い切りのよさこそが初三郎のスタイルであり、ただの地図でも絵画でもない“初三郎式鳥観図”のなによりの魅力となっている。

そしてまた、うつくしく彩色のほどこされたイラストもしかり。思い出してはときどき見返したくなる。所有欲をかきたてる初三郎の鳥瞰図は、きっとみやげものとしても重宝したのではないか。

じっさい、初三郎が手がけた京阪電車の路線図が当時の皇太子(のちの昭和天皇)の目にとまり、学友への手みやげとして所望されたというエピソードも残っている。

航空写真もまだなかった時代、丹念な現地調査と豊かな想像力、そして絵師としてのたしかな技術に裏打ちされた吉田初三郎の鳥瞰図は、いわゆる風景画とは似て非なる独自の地平を切り拓くものだった。そして、その作品は大人からみても子どもからみてもなにより楽しい!

初三郎が活躍した大正末から戦前にかけてといえば、鉄道をはじめとする交通網の整備とともに庶民のあいだで観光ブームが巻き起こった時期とちょうど重なる。

わかりやすくてうつくしい初三郎の鳥瞰図は、このブームを支えた陰の功労者といってもよいと思う。

死後、90年代のおわりまで吉田初三郎は忘れられた存在だったという。

しかし、浮世絵と山水画、それにピクチャレスクを絶妙にブレンドしたかのような初三郎式鳥観図は、その独創性ゆえアートワークとしても比類のないものとこの展示をみて確信した

*

ところで、府中市美術館に足をはこんだら、京王線の駅へと向かう途中にある《南方郵便機》でコーヒー豆を買うのもささやかな楽しみのひとつとなっている。

ちいさな店内に所狭しと並んだコーヒー豆の瓶。そのつやつやと黒光りする豆に囲まれるたび、どことなく吉田篤弘の小説に登場しそうだな、なんどと思ったりするのだった。

―――南方郵便機ブレンドを200グラム。豆のままでください。

店の説明によると、それはコロンビア、ブラジル、それにグアテマラをブレンドしシティローストに仕上げたものとある。

だが、見たかぎりその焙煎度合いはフルシティといった印象だ。深煎りの愛好家としては思わずうっとりしてしまう。

そして、言うまでもなく、この店の名前は作家で飛行士でもあったサン=テグジュペリの小説からとられたもの。

年譜によれば、サン=テグジュペリが飛行機の操縦免許を手に入れたのは1921年のこと。1郵便飛行機の操縦士として活躍していた1927年には、砂漠に不時着するといった経験もしている。

吉田初三郎が筆を手に空の高みから見渡した地上の風景を描いていたのとちょうどおなじころ、サン=サンテグジュペリは操縦席から広大な砂丘や海岸線を見下ろし、そこから得た霊感を物語にまで昇華させていた。

なんだかちょっと出来すぎという気がしなくもないが、初三郎の、そしてサン=テグジュペリの作品が1920年代の人びとに「この見慣れた世界も空からみたら」という新たなパースペクティブをもたらしたのは事実だろう。

家に戻り、さっそく淹れてみたコーヒーにはこうして小さじ一杯分の“浪漫” *がくわわった。

*飛行と浪漫という連想から、BGMはぜひなつかしい米米クラブ《浪漫飛行》で