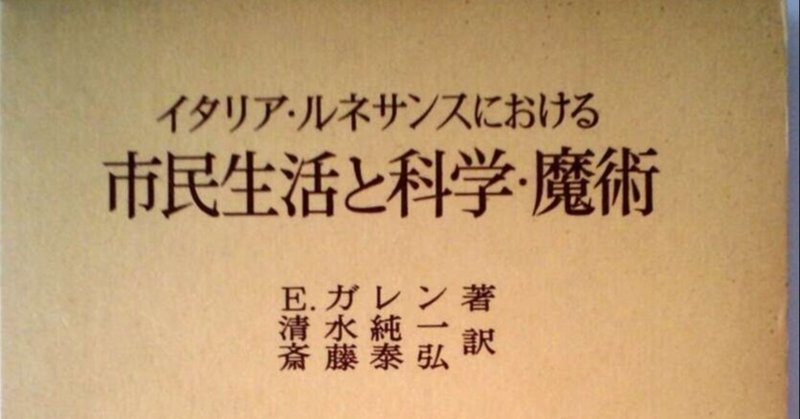

読書百冊 第27冊 エウジェニオ・ガレン(清水・斎藤 訳)『イタリア・ルネサンスにおける市民生活と科学・魔術』

この本を書棚から取り出し、一ページ目を開いたとき目に飛び込んだのが、1984年9月30日という、はるか昔に記した本書読了の日付だ。先回紹介したシャステルの書と同様、これもしばらくぶりの再読である。初読の際以来ずっと私のルネサンス研究の指針になっていたはずの書であるが、こうやって改めて読むと長年心にとどまり続けていたのはもっぱら、最終論文「ルネサンス文化における魔術と占星術」だけだったことがわかる。

この論文に描き出された宇宙の根源をなす生命原理から刻一刻生成される秩序に拘束されながら、自己の深奥に沈潜することによりこの根源的生命原理と一体化することにより、こうした秩序を出し抜きこれを統御することにより、世界と共に事物を生産する創造者としての魔術師像こそ、私のルネサンス観を支える核心的観念であり続けてきた。だが今回再読して、こうした観念を余りに己がものとしてしまったために、もはや何の新味を感じられなくなってしまっていた。ただこのように宇宙の生成原理との不断の合一自体が、良い意味でも悪い意味でも自己の絶え間なき超脱=虚無主義への直面という、激しい精神的緊張を主体に課するものであることにも思いを致させられた。

そこで想起したのが、『君主論』にマキアヴェッリが語るかのチェーザレ・ボルジアの運命である。世界とのぎりぎりの対峙の中で、時流を正確に読み解きつつ、自己に盲目的に迫る世界秩序=運命を出し抜き続けた政治の魔術師チェーザレと言えども、一度時の流れを読み損ね、潮流から滑り落ちるや運命=宇宙に翻弄され、弊履の如く打ち捨てられてしまう。

そうした虚空の中に差し渡された、一本の綱を渡るような制を歩んだいま一人の人物こそ、レオナルド・ダヴィンチである。実は7章立てのうち3章分がレオナルドに捧げられていることから理解される通り、本書の焦点はレオナルドに他ならない。そこで目指されるのは、近代実証主義をその天才性により、ただ一人で開拓した驚異の人物レオナルドという俗流レオナルド神話を解体することに他ならない。マキアヴェッリ同様、専門家の間においてこうした俗流神話の克服が叫ばれながら、本書刊行より50年の歳月が流れても、そうした神話は持続し続けている。ともあれ本書におけるレオナルド神話解体の一つの補助線は、第三章の表題にもうかがえる如く、フィチーノを総帥とした同時代のフィレンツェ文化における新プラトン主義の盛行であった。

従来「無学の人」レオナルドはその実証精神を以て、こうした新プラトン主義的エリート文化を蔑視していたと語られていた。ところがレオナルドの手記の文言の詳細な分析を通じガレンは、レオナルドの独創性を示すとされる多くの文言が実は、当時のフィレンツェの新プラトン主義的=ヘルメス主義的宇宙論や人間論を下地に語られていることに他ならない(その点においてもレオナルドの精神史的位相は、彼同様に近代の先駆者神話に呪縛されているマキアヴェッリの場合と不思議なほど相似している)。とはいえそうした新プラトン主義=ヘルメス主義(便宜的に等号で結んでいるが、この両者を本当に等号で結んでしまっていいのか?)のエピゴーネンであるだけなら、ルネサンス精神史上におけるレオナルドの地位は単に周辺的なものにとどまってしまうだろう。だが第4章において指摘されるように、レオナルドに何らかの〈普遍性〉や〈独創性〉があるとすれば、この新プラトン主義=ヘルメス主義的枠組みを出発点としつつ、こうした学の実践的側面を純化しながら、精密なる実証科学へと自身の思考を精錬していったその過程自体にある(この点においてもレオナルドの志向とマキアヴェッリの志向の奇妙なまでの共振性を思わざるを得ない)。

だが今回最も心に残ったのは、巻頭第一章を飾る論文「コルッチョ・サルターティからバルトロメオ・スカーラに至るフィレンツェ共和国書記官長」だった。初読の時からずっとそうだったが、現代のアメリカのそれに対するのと同様に、ルネサンス初期フィレンツェの共和主義の放つ偽善の匂いは、私のとってはともすれば嫌悪の対象となってきた。アメリカとフィレンツェ-どちらの事例も、唖然とするような社会格差を生み出し、挙句の果てには固定しておきながら、才能と努力に応じて万人に社会的上昇への道をたどる〈自由〉が開かれていると喧伝し、自己陶酔する厚かましさに辟易していたといっていい(だからこの両者をマキアヴェリアン・モーメントと称して、大西洋的共和主義の伝統として婉曲に賞揚しようとする、ポーコック学派に対してもうさん臭さしか感じることができなかった)。

しかし我ながら驚いたことに今回は違った、そうした格差の拡大と固定という共和国に忍び寄る危機の深刻さを知っていたからこそ、共和国の平等と自由を擁護し、その具現に不屈の情熱を以て努力し続けるサルターティやブルーニの真摯さに打たれたのである。と同時にそうした努力がついに力尽き、彼等の後継者たるマルズッピーニやスカーラ、そしてアドリアーニが体制の迎合していく、クローチェが言うところの〈退廃〉へとはまり込んでいく過程にも、涙せざるを得なかった。こんなことを感じるのも、かつて同じ論文を読んだ1984年と再読した2022年、38年の時を隔てて自分の感性が変わるとともに、自分を取り巻く社会的状況が一変してしまったこともあるだろう。ものを読むということの不思議さをしみじみとかみしめる体験であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?