「北越雪譜」を読む:13

世に越後の七不思議と称する其一ツ蒲原郡妙法寺村の農家炉中の隅石臼の孔より出る火、人皆奇也として口碑につたへ諸書に散見す。

雪中の火

世間に越後の七不思議と言われるうちの一つ、蒲原郡妙法寺村の農家の炉の中の隅にある石臼の穴から出る火は、人がみんな不思議だと口伝えにし、様々な文献に見られる。…

一般的に七不思議といえば、ピラミッドなど世界各地の、機械もない時代にどうやって建てたんだろうと思わずにはいられないような、大きな建造物をイメージする人が多いだろう。今で言えば、世界遺産に登録されるような名所といったところか。

子どもの頃、世界の七不思議の本を読んで、ピラミッド以外は全然馴染みがないことに驚いた覚えがある。

バビロンの空中庭園?ロドス島の巨像?

現存していないものが多く、実在の真偽も謎で、現在ではあまり知られていないと言えそうだ。

不思議とは言っても、驚くべき建造物といったニュアンスが強い。

ちなみに他は、エフェソスのアルテミス神殿、オリンピアのゼウス像、ハリカルナッソスのマウソロス霊廟、アレクサンドリアの大灯台。

正直言って、大人になった今もピンと来ない。

*

日本でも昔から七不思議と言ってたんだなあと、私は「北越雪譜」のこの項を読んで初めて知った。

さて、越後の七不思議とは。

岩波文庫や青空文庫では解説がないのだが、池内紀が現代語訳をした地球人ライブラリーの「北越雪譜」には、脚注として江戸時代に知られた越後の七不思議が載っている。

①刈羽郡西山町妙法寺の燃える水(石油)

②西頸城郡名立町の四海波

③中頸城郡妙高山の赤坊主八滝

④新津市柄目木の火(天然ガス)

⑤中蒲原郡村松町河内の墓坊塔

⑥栃尾市塩谷の塩水

⑦中頸城郡柿崎町米山腰の燃石

バージョンはもう一つあって、「北越奇談」という書物に紹介されているものとして以下の七つ。

①燃える土(石炭)

②燃える水(石油)

③白兎(越後兎)

④海鳴り(海潮音)

⑤胴鳴り(怪奇な轟音)

⑥火井(天然ガス)

⑦無縫塔(奇岩)

共通しているのは、石油、天然ガス、石炭(燃石も石炭だろう)だ。

ここで、中学の地理の授業を思い出してみたい。

三つ子の魂百までというが、中学校を卒業して30年以上経ってなお、私は中学校や塾で習ったことをしつこく覚えていて、テスト対策の語呂合わせが今も口をついて出ることがある。今はもうない国もあって、あまり役には立たないが。

ソ(連)、アメ(リカ)、サウ(ジアラビア)、メキ(シコ)、イギ(リス)、中(国)。石油輸出国順位。

アメ(リカ)、中(国)、ソ(連)、ポー(ランド)。石炭輸出国順位。

コートジ(ボアール)、ブラ(ジル)、ガーナ。カカオ輸出国順位。

と言った具合。

頭を繋げただけで語呂合わせにもなっていないけれど、記憶にこびりついている。あまり役に立たないとは書いたものの、意外と新聞を読んだりニュースを見たりする時の手がかりには今もなっている。

*

地下資源に乏しいと言われる日本では珍しく、新潟県では石油や天然ガスが産出される。石炭は北海道の割合が高く、新潟県はデータの上位に上がってくるほどの産出はないようだ。

世界の地理を習った時、イギリスも石油が良く採れると知って、新潟に似ているなあと思ったものだ。

北海油田は、海の中に油井がある。新潟も、海のそばで採れたのではなかっただろうか。

ちなみに、イギリスの石油の輸出量は、1990年頃には世界5位だった(上の語呂合わせ参照)。

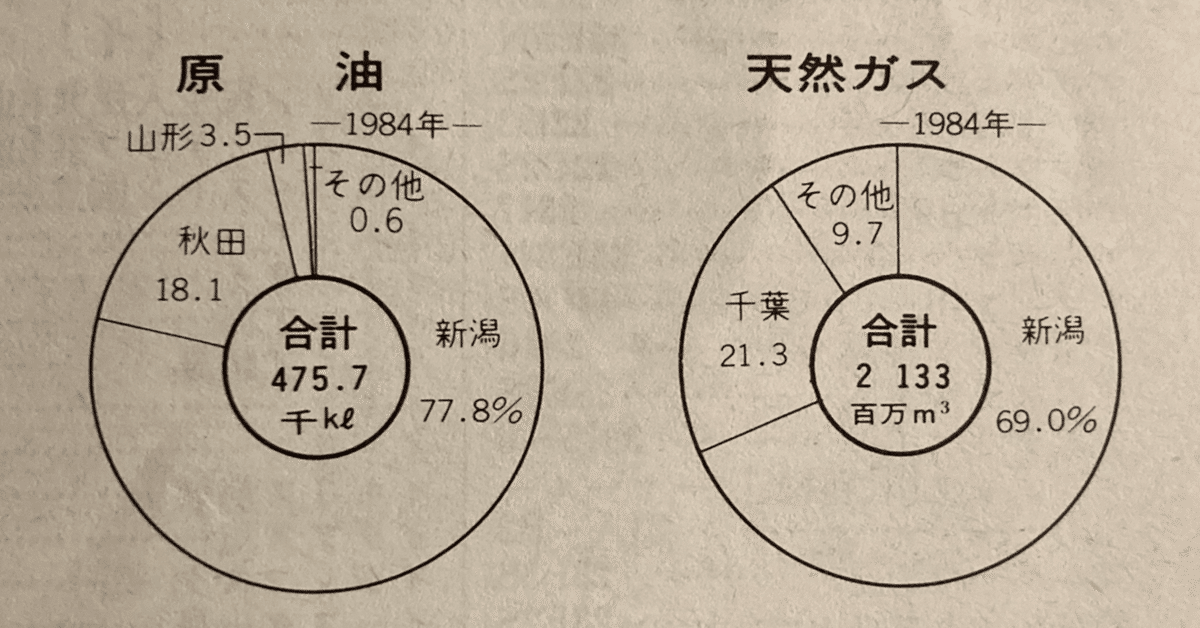

新潟県のホームページによると、現在の生産量は、原油が日本全体で512.2千kl、新潟県は328.7千klで全体の64.2%。天然ガスは日本全体で2295.3百万㎥、新潟県は1747.5百万㎥で全体の76.1%。(令和2年度)

私が中学生の時に使っていた地図帳に掲載されているデータ(1984年)と比べてみると、原油の場合は日本全体の生産量は現在より少し少ないが、新潟県が算出する量に大きな変化はない。天然ガスに関しては、総生産量に大きな変化はなく、その内に新潟県が占める割合は、現在の方が少し増えているようだ。

大まかに言えば、原油、天然ガスともに、新潟県が7割前後を占めるのは、40年近く変わらないということになる。

現在、日本が輸入している原油に対して、国内で産出される量は3〜4%ほどだ。計算が間違っていなければ。意外と多いと思うのだが、どうだろうか。

*

さて。

越後国魚沼郡五日町という駅(宿場)に近い西の方に、低い山があった。山の裾に小さな溝があって、天明年間のある二月頃、その辺りに子どもたちが集まって様々な遊びをしていて、遊び疲れ、木の枝を集めて火を焚いてあたっていた。そこから少し離れたところで、別に火が炎炎と燃え上がったので、子どもたちはたいそうびっくりしてみんな四方に逃げ散った。

そのうちの一人が家に帰り、事の仔細を親に話した。この親はもののよく分かった人で、その場所に行って火の形を見ると、まだ消えていない雪の中に手が入るくらいの穴が出来ていて、穴から三、四寸(10cm前後)の上に火が燃えている。

よくよく見て考え、これは正しく妙法寺村の火の類だろうと、火の口に石を入れてこれを消し、家に帰っても人に話さなかった。雪が消えたあと、再びその場所に行ってみると、火が燃えていたのはあの小さな溝の岸だった。火うち石を持って付け木に火をつけて池(溝)の中に投げ入れると、池に火が付いて、庭の篝火のようだ。

水の上に火が燃えるのは妙法寺のものよりも珍しいと、宿場中の人が来てこれを見た。

そののち、お金に聡いひとがこの池の辺りに風呂屋を作り、筧で水を取るように地中の火を引っ張って来て湯船のかまを燃やし、また灯火の代わりにもした。

池の水を湯に沸かし、お金をとって入浴させる。この湯は硫黄を含んでいるようで皮膚病などをよく治し、一時流行して人が群れをなした。…

石油や天然ガスが見つかっても、設備の整わない昔は、不思議に思うだけでうまく活用できなかったんだろうなと思いきや、しっかり商売になっていた。

原価のかからない池の水を、原価のかからない石油で温めて、お金をとって入浴させて…。

しかも、硫黄の成分が含まれていて、皮膚病に効果があるという触れ込みだ。石油臭かっただけでは、という気もするが。

お金に聡い人はいつの時代にもいるものだ。はじめに見つけた子どもの親御さんは、自分が最初に気づいたのに!半分よこせ!と権利を主張したりはしなかったらしい。

*

こうやって、1980年代や1990年代と現代を行ったり来たりしながら、私はいつも本を読んだり、ぼんやり考え事をしたりしている。

ぼんやり。

やっぱり地図帳も図説も捨てられないなあ、と思いながら。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?