”僕にとってサバ―ビア・スイートとは第二の植草甚一だった”

音楽評論家またはプロデューサーとも知られる立川直樹氏に『TOKYO 1969』という本がある。

ムッシュかまやつ、森永博志、J・Aシーザー、岡田大貮らら四氏との対談の中から、キャンティ、ジョージ、新宿文化・・・、重要な場所、そこで起こった実際の出来事をあらんかりぎの記憶力で呼び覚ます。やがて、ドキュメンタリー、いや一本の映画を観ているような感覚をもたらしてゆく。そして、浮かびあがるのが1969年の東京。

ここで、ふと思ったが、この感じで、1991年、もしくは1996年、東京は渋谷、つまりは”世界同時渋谷化”していた時代の渋谷、それをこのような本にしたら、さぞかし、面白い一冊ができるのではないかということだ。東京から渋谷、範囲は狭まるがその分密度は濃くなる。そう、ここでいう立川直樹氏とは、もちろん「サバ―ビア・スイート」橋本徹氏である。さらにいうなら、ムッシュかまやつ氏は、小西康陽氏ということになるだろう。

僕が「サバービア・スイート」のことをはじめて知ったのはいつ頃のことだっただろうか。その母体となるフリーペーパーを手に入れたことがきっかけなのは間違いないことなのだが。出版社に勤められていた橋本徹さんがジャンル枠を超えて当時知らせざる名盤を紹介するために発行された小冊子。なんだディスク・ガイドかと言われればそうであるが、これはもはや単純にそう呼べるようなものではないだろう。

今、手元にあるフリーペーパー『SUBURBIA SUITE』Summer Beauty Issueの小さな奥付には1991.7.10とある。もうすでに30年経過していることになる。とにかく、僕にとってこれは衝撃的だった。ある意味、音楽的体験という意味では、パンクと同じくらい。

このフリーペーパーをどこで手にいれたかはまったく覚えていないのだが、そのセンスに圧倒されたことはよく記憶している。恐らくは、海外のビンテージ・マガジン『ハーパーズ・バザー』などに影響されたデザイン。夏の陽光きらめく波面にただ「cool wave・・」とだけコピーされた『SHIPS』の広告、レコードハントの帰り道、電車のシートで4ページほどのそれを何度も繰り返しながめたことを・・・。

巻頭ページはピチカート・ファイヴの記事。ちょうどミニ・アルバム三部作がリリースされた時期。続いて、ラテン、カクテル・ラウンジ、エキゾ、ムード音楽、カトリーヌ・スパーク、『赤と青のブルース』、クール・ジャズ、イージーリスリング・ボサノヴァ、イタリア映画音楽(二人のピエロ・ピッチオーニとウミリアーニ)と続き、ブリジット・バルドーから、ロミー・シュナイダー、エンニオ・モリコーネ、ブロッサム・ディアリー、そして、映画『ナック』に至るという内容。

現在、これらワードは音楽マニア、DJの方々にとってスタンダードだろう。だが、当時、ここにある作品の多くを知っていた人はいったいどれだけいたのだろうかと思う。恐らくは、フリーペーパーを手にしたものの、とまどいをもってして迎えられた例もあったのではないだろうか。

まず、ここにあるカクテル・ラウンジ、ラテン、ムード音楽などは、まず、音楽雑誌にとり上げられることもきわめて稀なことであったから。

だが、この時期、「メンズ・ビギ」が発刊したカルト・マガジン『VISAGE』5号 特集:魅惑のエキゾチカ(1990年)があった。

小野郁夫氏が編集長を務め、マーティン・デニーなど、後に『モンド・ミュージック』で紹介される”モンド・ミュージック”その本質に迫ろうとする内容で、恐らく、・・”エキゾ”なるもを日本に最初に紹介したのはこの雑誌だったのではなかろうか。『サーバビア・スイート』はそれと1年と違わない。まさに、”世界同時渋谷化”はすでにここから始まっていたということになる。

そして、ジャズ界隈から、それまで低評価に甘んじていた”ウエスト・コースト・ジャズ”、真っ当な評価さえ与えられていなかった”イージーリスリング・ボサノヴァ”、ジャズ・ヴォーカルの舌足らず、キワモノ的存在だった”ブロッサム・ディアリー”それらジャズのエサ箱からはじかれてというレコードたち。そして、イタリア映画音楽なら、エンニオ・モリコーネはともかく、二人のピエロ、ピッチオーニとウミリアーニとくる。よほどの映画音楽ファンでなければ知る由もないレコードたち。

さらには、1965年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したにも関わらず、日本中、いや世界中で、忘却の彼方にあった映画『ナック』という存在。そう、サバービア・スイートという存在は、これら作品を改めて陽の当たる場所に迎い入れたとともに、それまでのディスク・ガイド、ロック名盤100選、ジャズ名盤のようなものとはまったく異なる、いい意味で異質、異端なものであったということである。そして、従来のディスクガイドの解説とはまるで異なる音楽の世界感に寄り添うような橋本さんのキャプションがつく。作品のツボを押さえつつも品のあるコメント。まさに、これはただディスクガイドと呼べるようなものでなかったのだ。

果たして、橋本さんはいかにしてこうしたワードたち(音楽、映画、または文学)を知る得るようになったか、というのが私の素朴な疑問であり、興味をひくところでもあり、実はサバービア・スイート最大の謎であるとも思っている。何しろ、誰もこれらについて言及するものなどいなかった時代、(橋本徹さんフリーペーパー創刊時、25歳)この若者はどこで、どのようにして情報を得て、自身の言葉、フレーズへと変えていったのだろうかと。

さかのぼること1970年代後半、サバービア・スイートで登場するような60年代映画の多く、伊のお色気観光もの、仏のフィルム・ノワール、米のスパイ、ラヴ・コメデイなどは名画座であまりかかったという記憶がない。90年代になってくるとミニ・シアター全盛の時代になるが、それらでかかる作品は、むしろ、後のサバービアの影響を受けたものだと思われる。

サバービアで紹介されたような作品は、実に、土曜日「お昼のロードショー」、さらには深夜の洋画劇場枠でよく放送されていたような気がする。カトリーヌ・スパーク主演の『女性上位時代』がかってテレビ放送されたという話しもある。今、それについて調べてみたがヒットしなかった。しかし、スパーク主演の『恋のなぎさ』などレアな作品もテレビ放送されているぐらいだから、その可能性は充分に考えられる。きっと、多くの若い男性が深夜にスパークしたことだろう。

やがて、80年代になると、ホームビデオが普及しそれをビデオ録画することが可能になった。さらに、この当時、隆盛をきわめたレンタル・ビデオ店があった。そこには、テレビ放送を待たずして、カルト作品に出合えたのだ。私もドキドキしながら『世界女族物語』を借りたことがある。渋谷にあった有名カルト・ビデオ専門店、これも調べたがヒットしなかった。VHSレンタル・ビデオが遠い遠い過去のものになりつつある。そして、きっと、映画『BLOW UP欲望』(1967年)と初めて出会ったのも、僕の場合このレンタル・ビデオだったような気がする。

ミケランジェロ・アントニオーニとスインギング・ロンドン。退廃、倦怠、公園に放られた死体とともに放られる謎・・・、”世界同時渋谷化”のいい例がここにある。英アシッド・ジャズで知られるオルガニスト。ジェームス・テイラーのデビユー・シングル『BLOW UP』が1987、米のハウス/ダンスミュージック・グループDeee-Liteが「Bring Down the Birds」をサンプリングするのが1990年、本誌「サバ―ビア・スイート」で取り上げられるのが1992年、そして、高まる声に待ち望まれたかたちで日本リバイバル上映がされるのが1994年なのだ。贅を尽くした信藤三雄氏のILFORDのケース入りパンフが当時のファンの熱量を物語っている。これら数珠繋ぎとなった事象は、それぞれが申し合わせたわけではないのだ。『BLOW UP』をキー・ワードとしてあくまでも自然発生的に世界同時進行していたのだ。

というわけで、まず「サバ―ビア・スイート」には、こうした60年代の映画の影響を受けていることは間違いないだろう。

そして、映画とくれば映画音楽である。サバ―ビアでは、なぜかそれまでこの分野で語られることがなかったイタリアの映画音楽に強い影響を受けている。例えば、二人のピエロ、ピッチオーニとウミリアーニ、ブルー・ニコライといった音楽家たち、僕は1997年にロンドンやパリのレコード屋を「サバ―ビア・スイート」を持って回ったのだが、どこのレコード屋の店主もサバ―ビアの小冊子を興味深そうに見ていた。あるレコード屋の主人は、僕にこう言ったものだった。「オマエ、日本人のクセになんだって、マルコ・ヴィカリオの『GO,GO,WORLD!』を知らなければならないんだ」と。

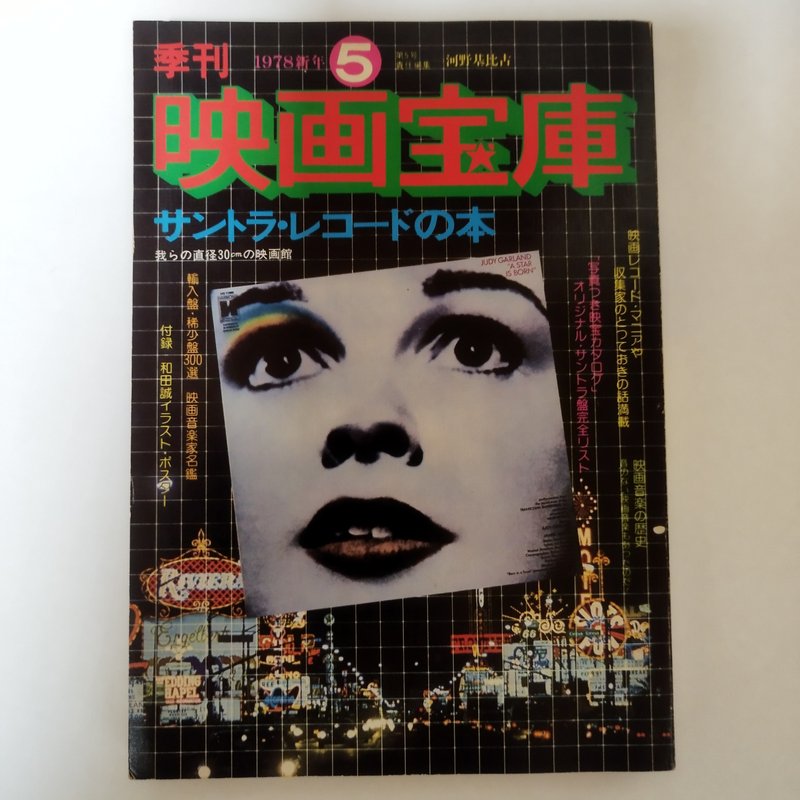

そして、ここに実に興味深い一冊がある。1978年に発刊された『季刊・映画宝庫 サントラ・レコードの本』である。

このなかに、「レコード・コレクションの秘訣を語るという」、柳すみまろ+河合弘市+牛木宏の三氏座談会があるのだが、その開口一番に登場するレコードが、なんとリズ・オルトラーニの『世界女族物語』なのである! 写るジャケット米盤じゃなくて伊オリジナル盤のそれ、リズ・オルトラーニにとは、イタリアのモンド系映画音楽のマエストロであるとともに、フリッパーズ・ギターが自身のラジオ番組『マーシャンズ・ゴーホーム』”サバ―ビア・スイート特集”の際、リズ・オルトラーニの『太陽のスイム!』選曲したこともあるが、フリッパーズ・ギターといえば、『SESSO MATTOセソ・マット』をサンプリングするなど、イタリア映画音楽をかねてからコアに愛好していることは周知のとおりであり、ここにわざわざ書く必要もないだろう。

有名なサントラ・コレクターである牛木さんはじめそれまでのサントラ・コレクターの方たちが、”世界同時渋谷化”時代、若者がいきなりアルマンド・トロヴァヨーリやリズ・オルトラーニを聴きだしたことに驚いたという話しもある。なぜ、今なのか?という。牛木さんたち先輩サントラ・コレクターにリスペクトの念を持つともに、その現象にピッタリな言葉が、”世界同時渋谷化”時代にすでに発せられている。すなわち、小西康陽氏による「’90年代のいま、このトーキョーで聴かれるために作られていた”未来の音楽”だ」というコピーである。嬉しさとともにこの現象を受けいれたのが、牛木さんたちコアなサントラ・コレクターの方々ではなかろうか。ちなみにこの座談会、欲しいレコードとして、エンニオ・モリコーネの『エスカレーション』や、ジョルジュ・ドリューの『カトマンズの恋人』10曲入りニュージーランド盤など実に興味深い話しが続く。

「サバ―ビア・スイート」以前、ここで取り上げられているレコードたちは、いったいどこで売られていたものだろうか。

レコード店には、それぞれのジャンルのコーナーがある。ロック、ジャズ、クラッシック、歌謡曲と。だが、ここにとりあげられているレコードたちはどのジャンルにも属しにくいものたちである。映画音楽の仕切りコーナーはたいていのレコード店にもあるだろう。だが、そこで見つけられるのは、せいぜい大ヒットした『MORE』が入った『世界残酷物語』くらいであろう。

それらが売られていたとすれば・・。タワー・レコードやHMVなどの大型ストア以前、輸入盤店であったはずなのだ。原宿のメロディハウス、南青山のパイドパイパーハウス、吉祥寺の芽瑠璃堂、シスコ渋谷西武地下、そして、フリッパーズ・ギターの二人も通ったという渋谷クロスタワーにあったサントラ・マニア聖地「すみや」。

このクロスタワーという名称と『ヘッド博士と世界の塔”ドクター・ヘッド・ワールド・タワー”』そのタイトルが重なるのは僕だけだろうか。

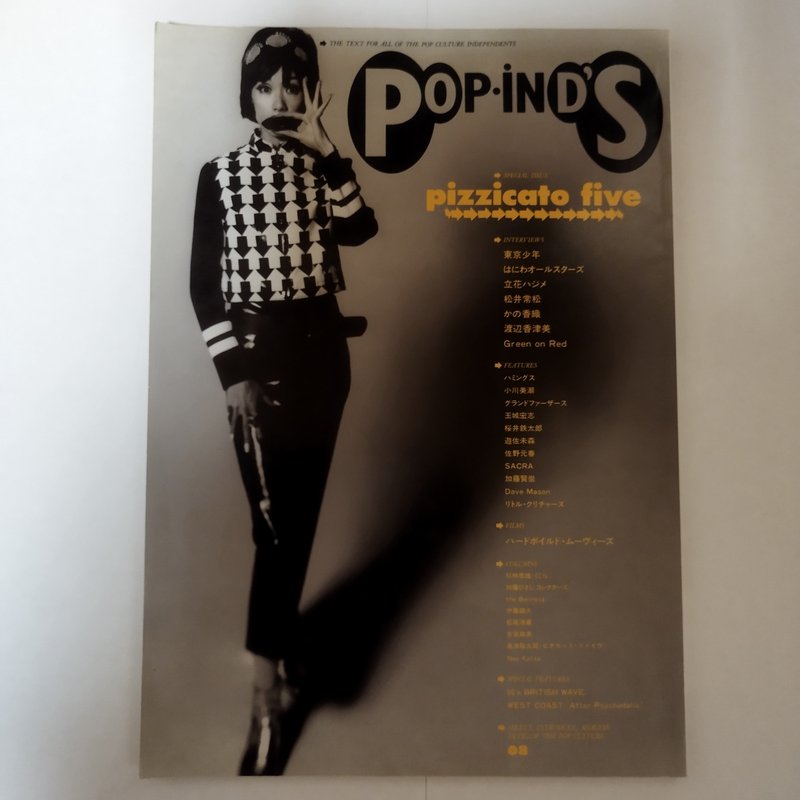

「小西(康陽)くんは、ウチの店の棚を隅から隅まで全部チェックしていた」こう語るのは芽瑠璃堂の長野和夫店長で、かって小西康陽氏を迎えて行われた坂戸店トークイベントでのことだ。雑誌『POP-IND'S vol.7』には、その小西(康陽)さんによる「PIZZICATO FIVE BEST 200 DISC」というタイトルで、200枚のレコードが写真付きで掲載させている。なんとこの号が発刊されたのは、冒頭紹介したフリー・ペーパー『SUBURBIA SUITE』Summer Beauty Issueと同じ1991年なのである。橋本徹氏と小西康陽氏は、ほぼ同じ次期に、同じような感覚で持ってして、同じようなレコードをディグしていたということになる。

1991年、この年は「ジュリアナ東京」がオープンした年だ。ボディコン、ワンレングス、お立ち台の下で、そう、それは静かににわかに浸透したと思う。やはり、それは、サバービア(郊外)のスイート(組曲)というタイトルが実に的を得ていると思う。橋本徹氏も語っているとおりのそれは、ユナイテッド・フューチャー・オーガニゼイション(United Future Organization,U.F.O.)の「Loud Minority」と同じ意味合いを持つものなのだ。

植草甚一は若者の支持を得てやがてメジャーな人物となったが、植草さんが愛したものは、本にしろ、レコードにしろ、どこか毛色の変わったものばかりである。ミステリーは本格派は好まず、クラッシックよりも現代音楽を好み、古典文学にはふれず現代文学を研究し、ジャズはブルーノートよりもESPや、BYGを好んだ。そして、本や雑誌をやたら買いまくった。

それが「サバ―ビア・スイート」にとって代われば、本がレコードになるだろう。そして、植草甚一が、文豪の初版本などいわゆる古書蒐集の道に目を向けなかったように、興味を持たなかったように、サバ―ビアも、当時の音楽のマニアが目を向けるであろう名盤の数々に関心を示さなかった。ある意味音楽マニアが無視したジャンルのレコードに目を向けたということである。そして、その精神こそ、「Loud Minority」であり、SUBURBIA(郊外) SUITE(組曲)ということになるだろう。そして、これは決してレコードだけの話しではないような気がする。ただ、ただ、時代ゞでただ勢いのあるだけの多数派の意見に飲み込まれないためにも。

あの頃の渋谷で、自慢でもなんでもないが、安く見積もっても軽自動車1台分くらいのお金をつぎ込んでレコードを買ったはずだ。音楽的センスは磨かれたか、いや、それは多いに疑問である。だが、少なくとも、流行りに流されずに、自身の心の声に従い、自身のセンスを磨くといった精神は少なからず磨かれたと思っている。僕にとってサバ―ビア・スイートとは第二の植草甚一だったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?