【新刊エッセイ】辻堂 魁|侍が侍であるための介錯人

侍が侍であるための介錯人

辻堂 魁

戯作者柳亭種彦(一七八三~一八四二)は本名・高屋知久。小普請組二〇〇俵取りの、小身の旗本であった。『偐紫田舎源氏』などの戯作者として、後世に名を残した。

種彦の亡くなった天保十三年(一八四二)は、老中水野忠邦の天保の改革が始まった翌年である。種彦の死は自死、と伝わっている。二年で終った天保の改革は、風紀風俗への取り締まりが殊の外苛烈で、種彦ら戯作者もその対象となった。種彦の自死は、おそらく切腹であろう。種彦は何ゆえ切腹して果てたのか。三田村鳶魚は推論している。

主従の身分の中で生きる侍の振る舞いに落ち度があると、支配役より、武士にあるまじき振る舞い不届き、と喚問状が届いた。最初の喚問状では情状を酌量され、屹度叱りや謹慎などの処罰で済まされるが、二度目の喚問状が届くと情状酌量はない。当人の処罰のみならず、一門にも改易などの厳しい咎めが及ぶ恐れがあった。二度目の喚問状が届いた侍は、一門を残すため自ら切腹して果て、家人が上役に病死と届けた。支配役は、病死ならば致し方なし、一件はこれまでにいたす、と事情を承知の上で落着させた。

種彦の自死は、それであったと。

介錯人は、侍が侍としての責任を全うするための切腹の介添役である。一廉の武士の役目だが、介錯人という職業はない。かつ、首が血を噴きながら転がるのを防ぐため、喉の皮一枚を残して首を討つ練達の士でなければならなかった。往々、若侍が客気にはやり志願し失敗を演じたが、そのために介錯人が責任をとるということはなかった。その場限りにするのが例であったとも、鳶魚は記している。

小身の侍が切腹しなければならなかった場合、家人は侍の切腹を全うさせるため、江戸市中に練達の士を求めたことは十分考えられる。むろん、謝礼が支払われたに違いない。

戯作者柳亭種彦の介錯人は、一廉の武士が務めたのか。それとも、江戸市中の名もなき練達の士が謝礼を得て務めたのか。それは不明である。

《小説宝石 2023年7月号 掲載》

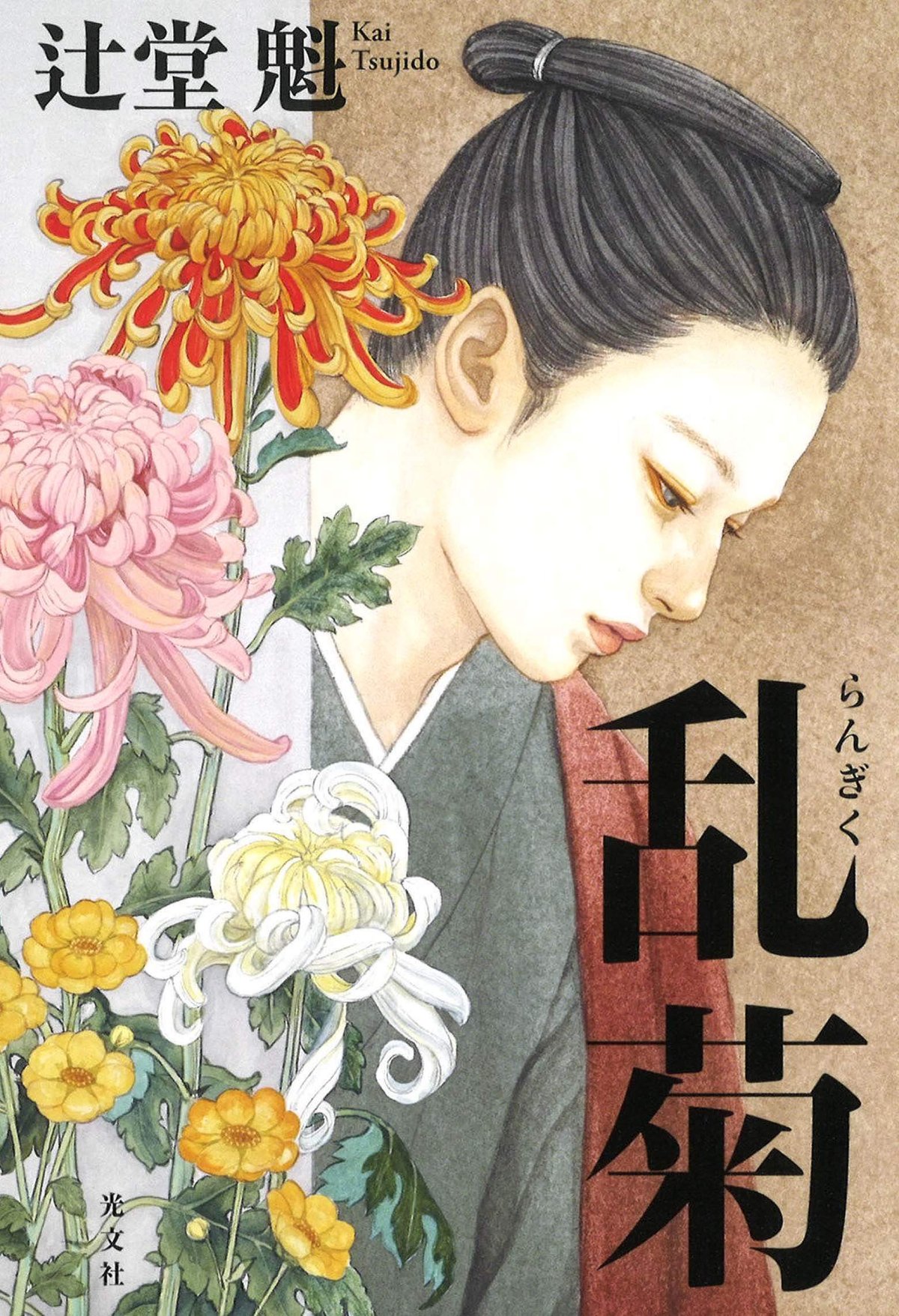

『乱菊』あらすじ

不浄な首斬人と蔑まれる生業を十八歳で継いだ別所龍玄は、まだ若侍ながら恐ろしい使い手。小伝馬町の牢屋敷で首打役の手代わりを務め、やむを得ず屠腹する武家の介添役をも請ける。凄まじい業を背負い、慈愛に満ちた日々を過ごす、若き介錯人の矜持。

著者プロフィール

辻堂 魁 つじどう・かい

1948年高知県生まれ。ミリオンセラー「風の市兵衛」シリーズで第5回歴史時代作家クラブ賞を受賞。ほかの人気シリーズに「夜叉萬同心」「読売屋 天一郎」「日暮し同心始末帖」などがある。

■ ■ ■

★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください!

いいなと思ったら応援しよう!