日本ミステリー文学大賞の軌跡・第6回 土屋隆夫|廣澤吉泰

日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。

その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても過言ではない、錚々たる顔ぶれです。

本企画では、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集します。

回を追うとともに、日本ミステリー史を辿っていきましょう。(編集部)

▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》

▼第5回はこちら

文=廣澤吉泰(探偵小説研究会)

第五回日本ミステリー文学大賞は、土屋隆夫が受賞した。

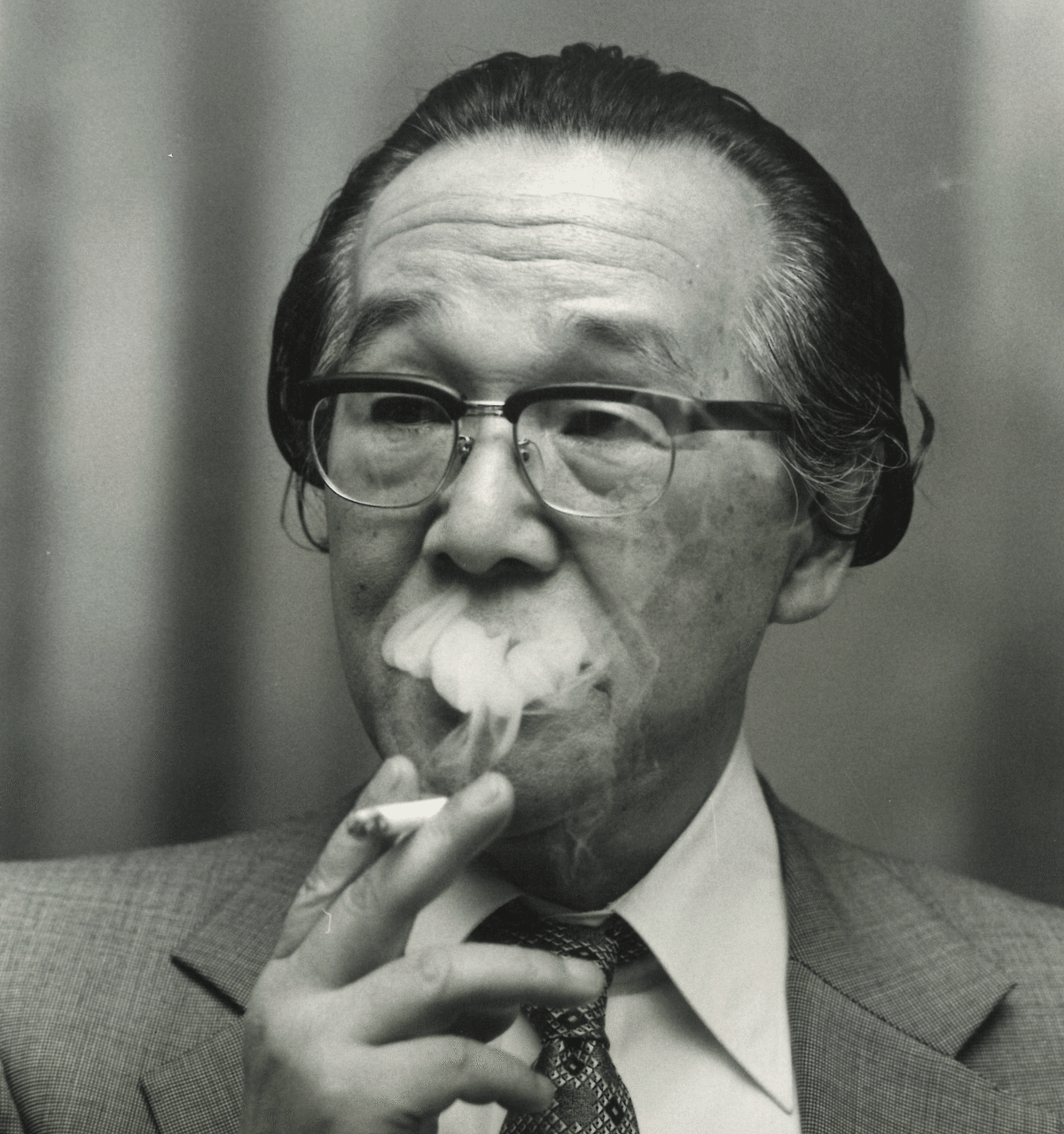

「受賞の言葉」によれば、八十四歳であった土屋隆夫は、電話を受けた際に「面映ゆい」と感じ「この賞の今後のためには、わたしのような老齢者ではなく、現役の若い作家、しかも一作ごとに工夫をこらして、意欲的な作品を発表している作家にこそ与えられるべきではないか」と返そうとしたが、事務局から選考委員(阿刀田高、権田萬治、佐野洋、皆川博子)の方々が「慎重に検討された結果に、ご不満がおありでしょうか」と告げられ、受諾したという一幕があったようである。

選考委員の選評によれば、作家としてのスタートにおいて「江戸川乱歩の言う理念〝第一流の文学であって、しかも探偵小説独自の興味をも失望させないもの〟を憧憬し、論理性と文学性の融合を志向し」(阿刀田高)、その「意図を半世紀にわたり曲げることなく」「ハイレベルなお作を発表しつづけてこられた」(皆川博子)ことが評価されたようである。「もっと早くこの大賞を受けるべき方だったが、選考委員をなさっていたため、あと回しになってしまった」(佐野洋)という事情もあったようだ。

ここで土屋隆夫の略歴を紹介しておこう。

土屋は、一九一七(大正六)年一月二十五日、長野県北佐久郡立科町芦田に生まれた。土屋家は、慶長年間から芦田宿に続く旧家で、江戸時代を通して本陣と問屋をつとめ、土屋隆夫の実家はその下屋敷であった。芦田尋常小学校、上田中学を経て中央大学法学部に入学。中学の頃からミステリーを読み始める。一九三八(昭和十三)年に大学卒業後ミツワ石鹸や映画配給会社の宣伝部に勤め、戦時中は立川飛行機の組立工に徴用されたが、戦後帰郷、小劇場の支配人などを経て、四七年四月に芦田中学の教員となった。

ミステリーに手を染める前は、演劇関係の本を読みふけり、シナリオなど三十編以上を懸賞に応募して発表している。

土屋にとって転機となったのが、江戸川乱歩の「一人の芭蕉の問題」との出会いであった。教員のための講習会を抜け出して古書店で見つけた乱歩の『随筆探偵小説』所収の同論文に接し、その理念に感銘を受け、論理性と文学性の融合を目指してきたのは冒頭の阿刀田高の選評のとおりである。

四九年、「宝石」の百万円懸賞コンクールC級(短編)に「『罪ふかき死』の構図」を投じて一等に入選、ミステリー作家としての第一歩を踏み出した。その後、「宝石」等に短編「青い帽子の物語」(五二)、「推理の花道」(五三)、「傷だらけの街」(五五)などを発表する。

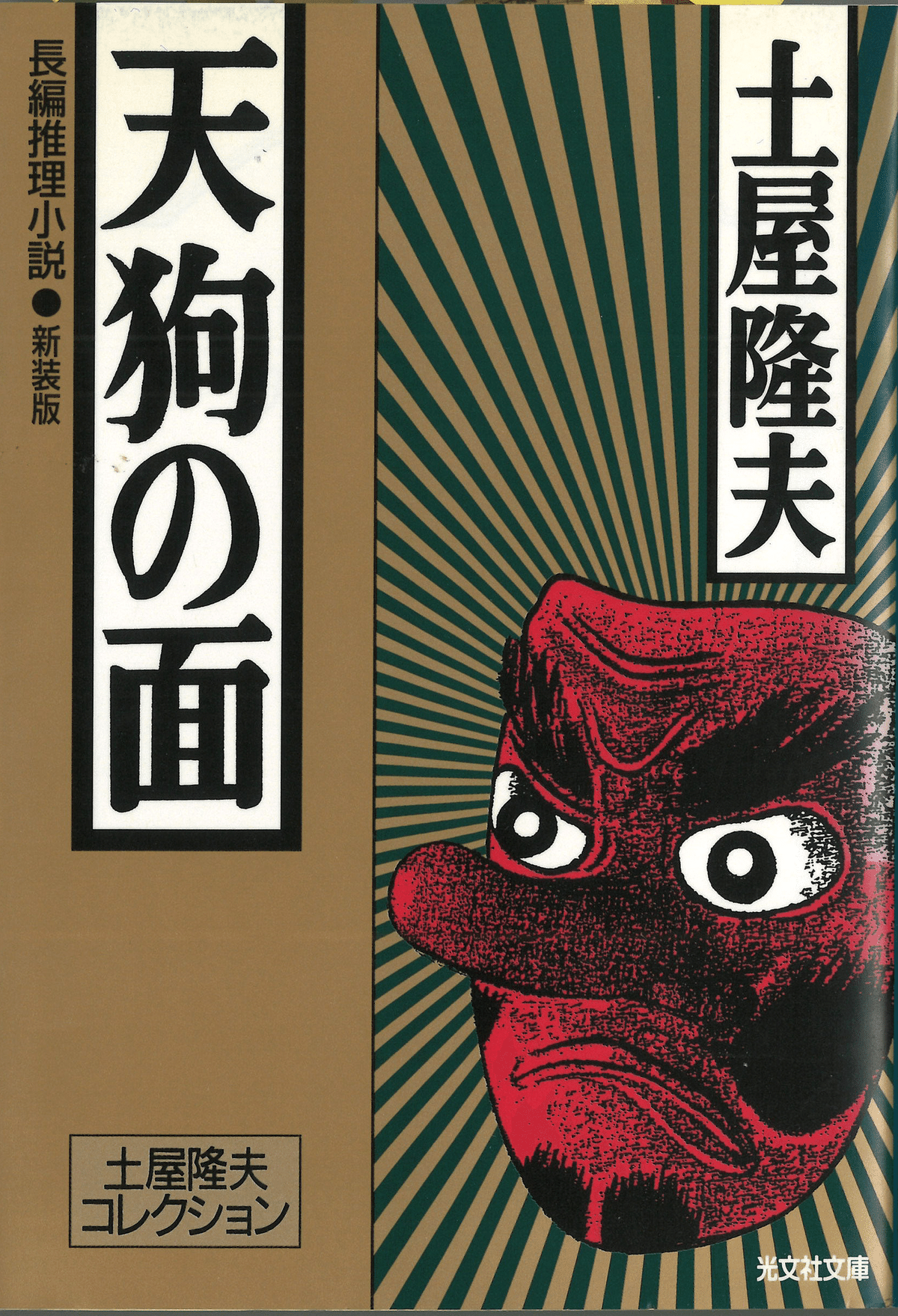

江戸川乱歩に憧れた土屋が、その名が冠された新人賞に応じたのは当然の流れといえようか。五七年、第三回江戸川乱歩賞に『お天狗様の歌』を投じ、最終候補三作に残るが受賞に至らなかった(受賞作は仁木悦子『猫は知っていた』)。だが、この応募作は翌年『天狗の面』と改題され刊行される。土屋隆夫といえば、まず想起される数式「事件÷推理=解決」は、エッセイや評論ではなく、この処女長編の作中に登場するのである。

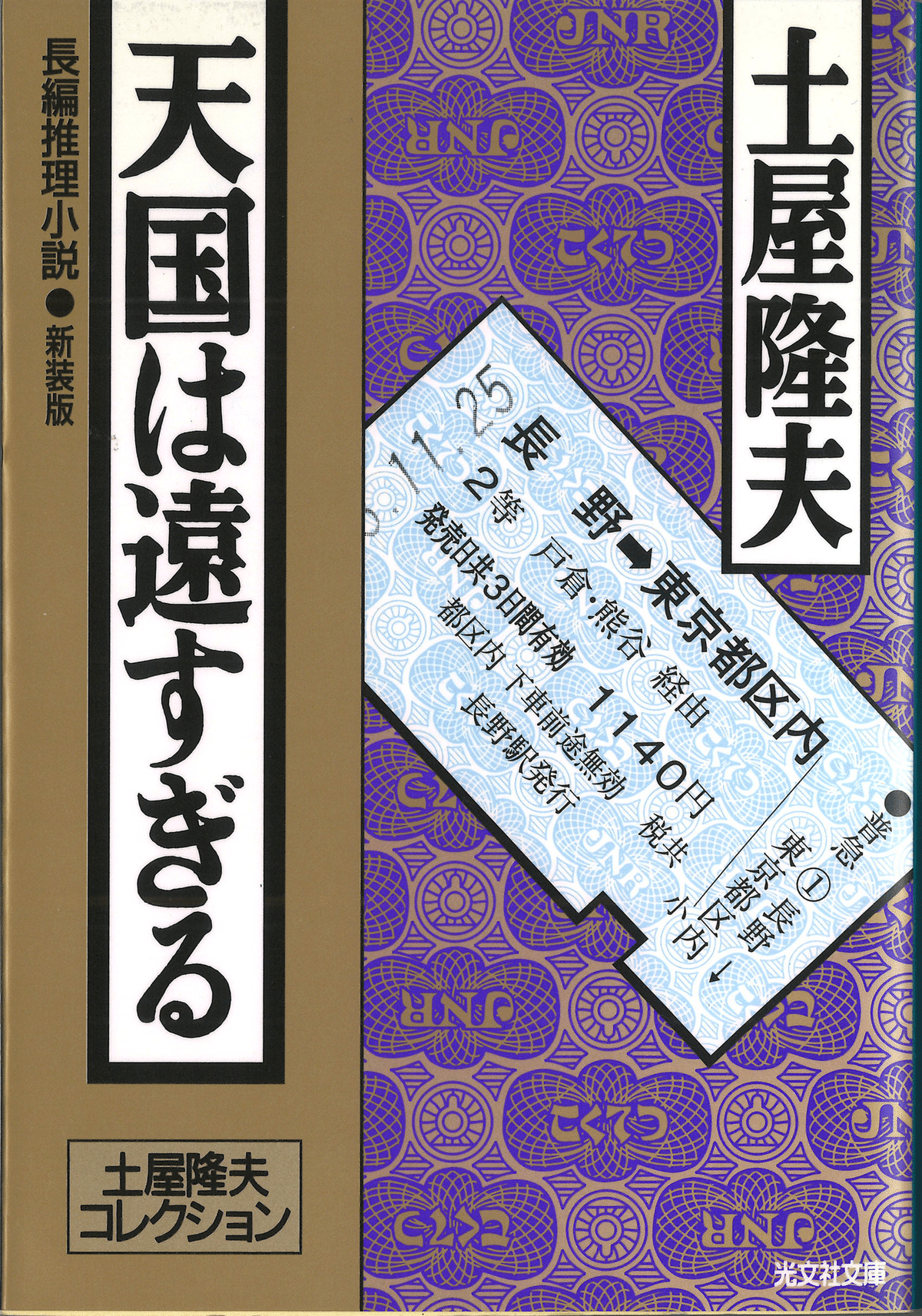

刑事がアリバイ崩しに挑む第二長編『天国は遠すぎる』(五九)は第四十一回直木賞の候補作となる(受賞作は平岩弓枝『鏨師』、渡辺喜恵子『馬淵川』)。また、この年からNHKの人気推理クイズ番組「私だけが知っている」の脚本のレギュラー執筆陣に加わる。文学性と論理性が融合した長編第三作『危険な童話』(六一)は、第十五回日本推理作家協会賞の候補作となった(受賞作は飛鳥高『細い赤い糸』)。この年の十二月に芦田中学を退職、専業作家となる。シリーズ探偵の千草検事が初登場する長編第四作『影の告発』(六三)は第十六回日本推理作家協会賞を受賞した。江戸川乱歩から協会賞を授与される写真が遺されているが、敬愛する乱歩から正賞ポオ像等を受け取った土屋は感無量だったのではなかろうか。その後発表された人妻の失踪と連続殺人とを絡めた『赤の組曲』(六六)、誘拐物の『針の誘い』(七〇)など、この時期の長編はいずれも水準が高い。

また、六〇年代後半から、文学者や文学を小道具に取り入れた文学推理ともいうべき短編の試みが目立つようになった。芥川龍之介の「或旧友へ送る手記」を用いて、刑事が自殺した少年少女の心理を読み解く「芥川龍之介の推理」(六八)、川端康成の自殺の真相を追求するうちに意外な結末がもたらされる「川端康成氏の遺書」(七二、別題「報道学入門」)、無頼派の作家田中英光を研究する大学教授が殺人事件に巻き込まれる「泥の文学碑」(七二)、有島武郎の心中は偽装で、その犯人の手記が登場する「異説・軽井沢心中」(七四)などがある。

イタズラ電話での会話から相手の正体を探る異色のフーダニット長編『妻に捧げる犯罪』(七二)以降、八年ぶりに書かれた『盲目の鴉』(八〇)は「泥の文学碑」を長編化したもので、原型短編に登場した田中英光に加え、新たに詩人・大手拓次も題材として盛り込んだ、文学推理物の集大成ともいえる作品である。

一九八一年、この年創設された横溝正史賞(現・横溝正史ミステリ&ホラー大賞)の選考委員となるが、選考課程に異を立てて、翌年辞任したというのも節を曲げない土屋らしいエピソードと言えよう。

その後も、土屋は間隔をおきながら長編を発表し続ける。『盲目の鴉』から九年後の長編『不安な産声』(八九)は人工授精をテーマとした作品で、「倒叙物と思わせて半ばで本格推理となる」(西川清之のコメント)構成の妙などが評価され、週刊文春のランキングで一位を獲得した。一九九一年三月から翌年一月まで雑誌「EQ」にて「一人の作家の手の内を明かす」覚悟で「推理小説作法」を連載。翌年同題の単行本が刊行される。一九九三年に中編集『深夜の法廷』、その三年後には書き下ろし長編『華やかな喪服』(九六)を発表した。後者は、若妻が乳飲み子の娘とともに、見知らぬ男に連れ去られて、というサスペンス物で、『不安な産声』以降は、端正な本格物から一作ごとに作風を変化させてきている。

一九九九年、作家が家庭教師の教え子であった若い女性に監禁される『ミレイの囚人』を発表。外観はサイコサスペンスだが、中身は土屋らしい仕掛けに満ちた作品だ。二〇〇〇年、創元推理文庫から『土屋隆夫推理小説集成』が刊行開始される(二〇〇三年で完結)。二〇〇一年、第五回日本ミステリー文学大賞を受賞(贈呈式は翌年)。二〇〇二年の『聖悪女』は、本来は最新書き下ろしとして『ミレイの囚人』とともに『土屋隆夫推理小説集成』の第六巻に併録される計画だったが、予定枚数を大幅に超過したため、別途単行本として上梓されたもの。第三の乳房(副乳)を持つ女性の数奇な運命を描いたもので、土屋は自らの八十歳の誕生日に書き上げている。また、この年から光文社文庫で「土屋隆夫コレクション」として『影の告発』などの代表的長編に短編をカップリングした「新装版」の刊行が始まる(〇三年で完結)。

長野県の小都市で発生した幽霊騒動をめぐる殺人事件を描いた『物狂い』(〇四)は、八十七歳の土屋の書き下ろし長編である。同書のあとがきで、土屋は自らのエッセイの文章を引いて「作家というものは、ある円周上を駆けつづける孤独なランナーに似ている。彼は処女作からスタートし、また処女作に戻ってくる」と述べている。なにをもって「処女作に戻っ」たと土屋が判断したかは、同書を読んでご判断頂くしかないが、土屋としては、これが最後の長編という思いがあったのだろう。だが、その翌年、満八十八歳を迎えた土屋は「米寿の記念に筆をとろう」と思い立ち『人形が死んだ夜』にとりかかる。八十八歳で書きはじめ、二年後の〇七年一月に刊行して卒寿の記念作品にしようと考えたのだ。だが計画通りに筆は進まず、自宅内で転倒して、腰椎を骨折し入院するアクシデントもあるなどして、発売は七月にずれこんだが、予定通り九十歳のうちに作品を世に送り出すことができたのであった。

九十歳まで現役作家として書き続けた土屋は、二〇一一年十一月十四日、心不全のため逝去した。享年九十四であった。

土屋隆夫を論ずるにあたっては「リアリズムを基調とした手堅い謎解きに、淡いロマンティシズムの色彩を付け加えた、いわば『清張以後』の時代を代表する最も良心的な本格推理小説」(巽昌章)という、土屋に対する「公式見解」を踏まえながら、その枠に収まりきらぬ部分を論ずるのが本来であろう。例えば、巽も先のように述べながら「こうした言いまわしだけでは、この作家について何ほどのことを語ったともいえないだろう」と述べて、論を展開している。

その一方で、本稿で初めて土屋隆夫という作家を知るという読者も多いと思われることから、ここでは「公式見解」的に土屋の「推理小説観」や執筆スタイル、さらには彼が創造したシリーズ探偵である千草泰輔を紹介するなどしていきたい。それによって土屋隆夫に興味を持って頂ければと考えている。

土屋隆夫のミステリー観が端的に語られているのはエッセイ「私論・推理小説とはなにか」(七二)である。『推理小説作法』において、土屋は自らの文章を引用して次のとおり推理小説観を語っている。

「(処女長編『天狗の面』の中で)わたしは「探偵小説は割り算の文学である」と書いている。つまり、

事件÷推理=解決

という数式で示される小説形式であって、算出された答には、すこしの剰余もあるべきではない、つまり未解決の部分を残してはならない」

これに対しては評論家の権田萬治からミステリーにも「剰余の存在は否定されるべきではない」との反論があり、それに対して土屋は、自分の主張には「松本清張氏の出現以後、多くの文壇人が推理小説の筆をとったが、大半は、未解決や矛盾にみちた、つまり剰余の多い作品ばかりで」あった、という時代背景を解説したうえで「剰余があって、しかも第一級の推理小説が出現する日まで、わたしの考えは変わりそうもない」と持論へのこだわりを見せている。

土屋は、「算出された答には、すこしの剰余もあるべきではない」という考えを自作でも実践している。例えば『天国は遠すぎる』のラスト、警察署の留置場で、被疑者は毒をあおって自殺を遂げる。こうした状況はミステリーにはしばしばあり、そうした場合もどこから毒を入手したのかは軽く処理されがちなのだが、土屋はそのような「剰余」は許さず、きちんと毒の入手経路についても決着をつけるのである(同じような事象が発生する『不安な産声』や『物狂い』でも、それは同様である)。

解決に「未解決の部分を残してはならない」という考え方は、多重解決物やあらゆる可能性を潰して真相にたどりつく井上真偽〈その可能性はすでに考えた〉シリーズに親しんでいる今の読者の方が共感を持ちやすいかもしれない。

『推理小説作法』では、「推理小説文学論」についても意見が述べられている。

土屋は、先に述べたとおり、江戸川乱歩の「一人の芭蕉の問題」に感化されミステリー作家を志している(さらに言えば「文学推理」的な作品も物している)ことからすると、推理小説は文学(芸術)を目指すべき、と主張していそうであるが、それが意外にも全く真逆の意見なのである。

「推理小説は文学であるか、という議論も、しばしば行われてきたものである。これは、推理作家のコンプレックスから生れた。文学というものを、天上に輝くまばゆい星のように見て、推理小説が、殺人だの密室だのアリバイだのと、下界の俗事を記す低劣な内容の読みものだと思いこめば、一歩でも文学(芸術)に近づきたい心境になろう。なんとかして文学者(芸術家)の仲間入りをしたいという気持が、推理小説文学論に発展した。有害ではないが、たいして有益な議論でもない。

もともと推理小説というものは、専門的な知識と技術を必要とする職人芸である。ノーベル賞作家がタバになっても、すぐれた推理小説が書けるわけではない」

と喝破している。「推理小説文学論」は文学が上で、推理小説は下にある、という考えに基づくものだが、両者を上下関係でとらえても無意味とする見解は、純文学とエンタメを、それぞれパラレルに評価する、我々の感覚に近いものである。

さらに、土屋はミステリーの書き手は「職人芸に徹するべき」としたうえで、

「すぐれた指物師の作品を、道具と見るか、芸術品と見るかは各人の自由である」

と述べている。これはまさに至言であり、土屋自身の覚悟を語ったものと考えられる。

土屋は、デビュー以来、長野県立科町に居を定めたまま作家生活を続けた。今でこそ地方在住の作家は、綾辻行人、有栖川有栖、伊坂幸太郎等々めずらしくはないが、土屋が作家として活躍していたのはインターネットやメールはなく、郵便・電報・固定電話(FAX)が主な通信手段の時代であった。そうした状況での地方における作家活動は苦労があったことは容易に想像がつく(現代でも通信手段を先の三つに限るだけで、当時の不便さは疑似体験できる)。

土屋は「信濃毎日新聞」の昭和三十四年三月二十六日号に寄稿した随筆で、

「推理小説の筆をとり始めて十年余り、私は郷里に住みつづけてきた。中央の文壇を離れることは、何かと不便であり、いつも二軍的存在だ。編集者から見れば、せいぜいピンチヒッターで、とかく公式試合には敬遠されがちである」

とその不便さを嘆いている。ならば上京すれば良いではないかとも思うが、「昔からこの土地に住んでいて、引きはらうにしても一口でいえない複雑な問題がある」(権田萬治のインタビュー「悠々自適の本格派」/「別冊幻影城」一九七六年七月号)と語るように故郷を離れられない事情があったようだ。

しかし、土屋は、ただ不満を持っているだけではない。「信濃毎日新聞」の昭和四十七年三月二十六日号の随筆では、

「いわゆる『文化人』なるものが、中央に集中する傾向は、決して正常な姿ではあるまい。頭デッカチの、逆三角形文化で、底辺に安定がなく、地方という広大な裾野のひろがりを持たない文化国家では困るのだ。

地方に根を下ろしても、中央に通じる仕事はできよう。わたしもまた、ささやかではあるが、その先例の一人になりたいと願っている」

と、地方からの発信者としての気概を語り、「中央に通じる仕事」を物してきたのである。

その生活ぶりについては、先の権田のインタビューで「田畑を持って書きたい時に書くという晴耕雨書の生活を送っている」と紹介されている。「晴耕雨書」と書かれると優雅な生活に思えるが、同インタビューでの〈執筆時間〉についての回答が「毎朝六時ごろ寝て、昼十一時ごろ起床しますが、昼間は調べ物をしたり、ぶらぶらすることが多く、結局夜八時か九時ごろから書き出す」という執筆が中心の生活であったようだ。ちなみに、こうした夜型の執筆スタイルは、終生変わらなかったようで『人形が死んだ夜』の文庫版巻末の権田萬治のインタビューでも、深夜の十二時くらいから書き出して、明け方の四時くらいまで書いている、と答えていた。さらに驚かされるのは、手書きでの原稿執筆を貫き通したようで、『人形』の執筆にあたっても「3Bの鉛筆」を「一ダースずつ削っておいて書いて」いったと権田に語っている。

十時間におよぶ執筆時間を「十時間労働」(しかも週休二日ではない)とみれば過酷な労働ともとれようが、自然に満ちた故郷で、自分の好きなものを書き続けている暮らしぶりをみて、権田も「悠々自適の本格派」と題したのだと考える。

そうした土屋の存在は、現在、地域に根差して活躍する作家たちの先駆けであったともいえるし、新型コロナウイルスの蔓延以降その数を増してきたテレワーカーたちのはしりでもあったとも言えよう。

土屋隆夫のシリーズ探偵といえば、東京地検の検事・千草泰輔となる。『影の告発』で初登場し、『赤の組曲』『針の誘い』『盲目の鴉』『不安な産声』の五長編に登場している。

土屋は、短編では警視庁の朝霧警部を探偵役として起用してきた。一方、長編では探偵役を固定しなかったが「同じ探偵役を使ったシリーズを書いてみようと思ったのが、千草検事シリーズ誕生のきっかけ」であると、先の「別冊幻影城」での権田インタビューで語っている(以下、本節での引用は、いずれも同インタビューによるものである)。

探偵役を考えるにあたって、土屋の頭の中には「名探偵」はなかったようである。

土屋の目には、当時の名探偵たちは「類型的で、人間的な魅力が乏し」く「生活のにおいがさっぱり感じられない」と映ったようである。土屋は、自分が最も影響を受けたジョルジュ・シムノンが生み出したメグレ警視のような「生活のにおいを漂わせた魅力的な人間」を探偵役として配置したかったようだ。

また、出版社や新聞社の記者を探偵役とする点には「一体この人は社の仕事もせずにこんなことばかりよくやっていられるなと」いう不自然さを感じるため、職業的な探偵である検察官に落ち着いたのだと考えられる。

その場合に「探偵役が一人だと話を進めていくのに不便な点があるので、検事と腹心の部下つまり警視庁捜査一課の刑事を登場させることにし」て、これにより千草検事と野本利三郎刑事のコンビが誕生したわけである。

千草検事には、目立った癖もなく、決め台詞的なものもない。時には妻に対して不機嫌に接し、相棒の野本刑事を叱責したりする。そうした等身大のキャラクターなのだが、それがリアルな作風の土屋の作品世界に非常になじむのである。キャラを立たせることが大事、とよく言われるが、千草泰輔の存在は、それよりも登場人物が作品世界となじんでいることが重要であることを気づかせてくれるのだ。

麻耶雄嵩は「土屋隆夫論 間断なき対決」において、土屋作品をハードルに譬えている。これが非常にしっくりくる譬えであるので、少し長めだが引用する。

「土屋隆夫はなによりも対決を重視しヒントに腐心する作家である。ヒントのためならトリックを犠牲にする。そんな気さえもする。(略)いくつものトリックを重ね合わせて一つの大きなトリックを創り上げるといった観は少ない(略)。むしろ障害物競走のハードルのように真実に到るまでの道程に水平的に立ちはだかっている。ハードルとハードルの間のトラックにはヒントがばらまかれており、ヒント・トリック・ヒント・トリックといった展開で捜査陣はゴールを目指すことになる」

確かに処女長編の『天狗の面』は別として、『天国は遠すぎる』『危険な童話』『影の告発』などではハードルを越えていくように、一つの謎をクリアしたら次の謎が立ちはだかるという構成を土屋は取っていた。それにより、作品にテンポが生まれて、土屋作品のリーダビリティーの高さにもつながっているといえる。

そして、トリックについて、土屋は「トリックも、犯罪も、それぞれの人物にふさわしい方法を選ぶようにしてきた」と語っているが、土屋の各長編を読むと、その自論が実践されていることに気付かされる。

土屋の有名なエピソードとして、トリックを思いつくと、実験をして、だれにも行い得ることを確認してから作品に使用した、というものがあるが、それだけトリックの現実性/実現性に気を配っているということである。

「トリックよりもロジック」と言われるなかで、トリックにこだわる土屋の考えは古いと思われるかもしれないが、「それぞれの人物にふさわしい」トリックを選ぶという考え方は、今でも十分に通用する考え方であろう。

剰余の考え方、地方在住を貫き通したライフスタイル、名探偵やトリックというものに対する捉え方など、土屋隆夫の作品や生き様は現代の視点から見た場合に、新たな発見があるように思える。

本稿の意図として「土屋隆夫に興味を持ってもらいたい」と書いたのは、土屋隆夫は今の読者にあまり読まれていないのではないか? と考えたからである。それを実感したのはオールタイムベストの投票「東西ミステリーベスト100」(文藝春秋)での土屋作品の順位の推移である。このベスト投票は一九八五年と二〇一二年の二回実施されたが、一九八五年では『危険な童話』が二十位、『影の告発』が四十一位と二作品ランクインしていたが、二〇一二年では入選作は『危険な童話』だけで、順位も七十九位と大幅に下がっている。こうした投票では、著作がどれだけ手に入りやすいかという点も影響すると思うが、土屋の場合『土屋隆夫推理小説集成』や「土屋隆夫コレクション」が出版されてから、十年近くを経過しての投票であった点が不利に働いたとも考えられる。その意味で、本稿が土屋隆夫という、生涯現役を貫き通した本格ミステリーの書き手を再発見して頂けるきっかけになれば幸いである。

幸いにも『土屋隆夫推理小説集成』や「土屋隆夫コレクション」はウェブなどで比較的容易に入手することができるので、それで親しんで頂ければと思う。

最後に、土屋の言葉を引いて、本稿を終えたい。これは「私論・推理小説とはなにか」の結びの言葉である。書き手も読者も〝初心〟を忘れずにいることが大事と言えよう。

「現代の推理小説に、もし欠けているものがあるとすれば、それは、推理作家の〝初心〟であろう。だれでも、推理小説を書き始めたころは、ひとつアッと驚かせてやろう、といった魂胆があったに違いない。読者が目をむくような、すごいトリックはないか、と智恵をしぼった筈である。

この素朴な初心に返ることが、明日の推理小説を支える大きな力になる。わたしは、自戒のことばとしてこれを書いた。

読者よ、明日が楽しみではないか」

《ジャーロ No.89 2023 JULY 掲載》

■ ■ ■

★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください!

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!