EURO2024マッチレビュー│オーストリア代表vsフランス代表

6月14日にドイツで開幕したEURO2024。1ヶ月に渡って開催されるフットボールの祭典は、欧州のみならず世界中のファンを熱狂させるビッグトーナメントです。放映権がギリギリまで決まらず心配された日本でも、WOWOWとABEMAが全試合の配信を発表。フットボールファンにとって、「幸福な寝不足」の日々がはじまりました。

さて普段はJリーグ・ヴィッセル神戸を追いかけている筆者ですが、今回Windtoshさんから「ユーロ2024 アーカイブ化計画」にお声かけいただき、レビュー記事を執筆する機会をいただきました。

抽選会の結果、担当国となったのはオーストリア。名将ラルフ・ラングニックが率いる同国は、グループDで優勝候補のフランス、強国オランダ、レバンドフスキを擁するポーランドと対戦します。下馬評は2強2弱。しかし、近年の戦術トレンドに大きな影響をもたらしたラングニックとオーストリア代表がどんな戦いを披露するのか。普段は国内に軸足を置く筆者も、期待感が高まります。

今回は6月17日(月)28:00に開催された初戦。オーストリア代表vsフランス代表の試合をレビューしたいと思います。

※ABEMAでのフルマッチ視聴はこちら>>オーストリア代表vsフランス代表

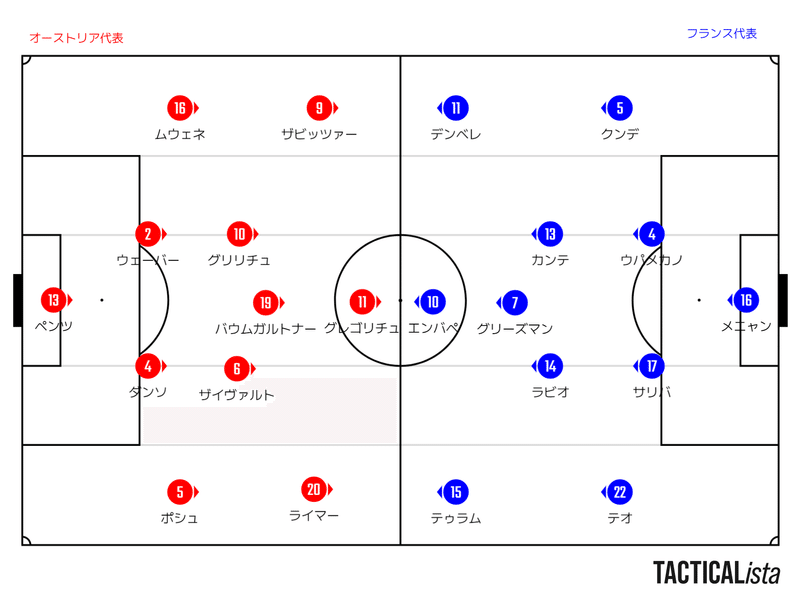

【スタメン】

フランス代表は今大会でも屈指のタレント集団です。エムバペをはじめ全ポジションにタレントが揃い、優勝候補の筆頭と目されています。オーストリアからすれば格上の相手で、この試合で狙うべきは相手を圧倒する戦いではなく、自分達のサッカーを貫いてのアップセット(番狂わせ)です。

試合前の印象では、このアップセットを狙うという点で、ラングニックの志向する戦術は非常に相性が良いと感じました。ラングニックが志向するのは、前線から高強度でボールを奪いに行くハイプレスサッカー。ボール奪取後はシュートカウンターを繰り出し、最短距離で相手ゴールへ襲い掛かります。ラングニック自らがその祖とも呼ばれる「RB(レッドブル)スタイル」の戦術です。

ここでポイントとなるのが、ピッチ上にカオス(混乱)を生み出すこと。相手をカオスの状況に引きずり込むことで、試合の主導権を渡さずゲームをかき乱します。格上のフランスにアップセットを狙うには、同じ土俵でプレーせず、相手をカオスに引きずり込むのが上策。その意味で、ラングニックのスタイルはフランスと相性が良いと予想しました。

とはいえ、仕掛ける側のチームがこのカオスを意図して生み出している点は肝です。一見インテンシティとフィジカルに依存した戦術に見えますが、それに加えてピッチ上の11人が連携し、同じベクトルを向き続ける高い連動性が不可欠となります。このクオリティをどこまで保てるか。オーストリアにとってこの試合の鍵はここにありました。

【前半】

前半の立ち上がり、オーストリアはさっそく前線からハイプレスを仕掛けます。

スタートの立ち位置は4231ですが、プレッシング時はCFのグレゴリッチ、OH(もしくはセカンドトップ)のバウムガルトナーに加え、両SHのザビィツァー、ライマーのどちらか1人が加わり、3トップのような形で相手にプレッシャーを掛けます。

ここでラングニックらしさが出ているのが両SHの位置取り。外に大きく張りだすのではなく内側にポジションを取り、中央に圧縮するような形を採用しています。

狙いは2つあると考察しました。1つは選手間の距離をコンパクトに保ち、ハイプレスを機能させるため。前線の誰かがプレスのスイッチを入れたら、すかさず二の矢、三の矢を放ち相手に自由を与えない。そのためサイドの選手をやや内側に置いて、中央の「密度」を高める狙いです。

もう1つは、あえてサイドのスペースを空け、ボール奪取の「罠」を仕掛けるため。中央に密度がある状態でハイプレスを受けた相手チームは、ビルドアップの出口としてサイドにボールを展開します。

オーストリアはあえてこのスペースを空けてボールを誘い込むと、すかさず複数人がプレッシャーを仕掛けボール奪取を狙います。この罠を避けるために相手の最終ラインがラフなロングボール蹴るのも織り込み済み。もちろん、ボール奪取後は最短距離で一気にゴールへ迫るショートカウンターを発動します。

こうしたオーストリアの狙いは、はっきりとピッチで表現されていました。代表レベルでこれほど戦術を落とし込み、チームを機能させているのは驚きです。RBスタイルに馴染みのある選手が多いというチーム編成の利があるとはいえ、外から見ても一体感のあるチームにしっかり仕上がっています。ラングニックがこの代表チームのマネジメントに成功しているのが、立ち上がりの10分から窺えました。

しかしこれを上回ってきたのがフランスです。オーストリアから見ればサイドで罠に嵌めるターゲットは、両SBのテオとクンデ、SHのデンベレとテュラムです。フリーマンとしてサイドに流れてくるエンバペもターゲットの1人でしたが、いずれも個の質が高く、複数人で囲まれる前にボールを捌いて脱出。もしくはデンベレやエンバペのように圧倒的な個のスキルで突破を図るなど、オーストリアの罠を巧みに搔い潜ってきました。

8分(動画0:03~)

サイドの罠で止められないと、オーストリアにとっては一転してピンチとなります。8分のエンバペの決定機は、RSBのポシェがボール奪取を狙った瞬間に入れ替わられ、一気にシュートまで持ち込まれています。GKペンツの好セーブがあったとはいえ、一発で決められるフランスの怖さがよく表れたシーンでした。

ラングニックらしさとしてSHの選手が内側に絞る点に触れましたが、これはプレッシングによりボールを奪い切れば大きなチャンスになる反面、相手に躱されれば攻守が一変しピンチとなります。

まさにハイリスクハイリターン。

とすれば、オーストリアが是が非でも欲しいのが先制点です。格上のフランスを動揺させるには、先手を取るのが上策といえます。先制点に近付いたのが前半30分からの時間帯。この1試合を通してもっともオーストリアに流れが傾いた時間でした。

最初のチャンスは31分。中央でザイヴァルトのボール奪取からバウムガルトナーがゴール前まで一気に持ち運び、横を並走してきたライマーへパス。ライマーのシュートはフランスGKのメニャンに抑えられましたが、この試合初めての決定機が生まれました。さらに33分には、自陣ゴール近くでのセットプレーのセカンドボールを奪うと、一気にカウンターを発動し敵陣BOX内に侵入します。

36分(動画0:26~)

そして36分は、オーストリアにとって最大の決定機。自陣後方へのパスをLSBのムヴェネがインターセプトしボールを繋ぐと、左サイドに大きく流れていたCFのグレゴリッチがキープ。ボールはグレゴリッチからザイヴァルドを経由して、ピッチ中央のグリリチュへ。グリルチュは自ら中央のレーンをドリブルで運び、パスの出しどころを探します。

ここで選択したのが、左サイドのグレゴリッチ。グレゴリッチは最初の起点になったポジションからそのままサイドを駆け上がっており、利き足の左足で中央にクロスを上げました。低く精度の高いボールをBOX内に侵入していたザヴィツァーがワンタッチで落とし、最後はバウムガルトナーとメニャンが1対1の状況に。

オーストリアの先制点かと思われた瞬間でしたが、相手GKメニャンは素早い反応でバウムガルトナーとの距離を詰めシュートコースを消すと、最後は残した右足でボールをブロック。オーストリアにとっては複数の選手が絡んだビッグチャンスでしたが、メニャンの好セーブに阻まれました。

38分(動画0:49~)

えてして、こうしたビッグチャンスを逃した後に失点してしまうのがフットボールです。フランスはその直後の38分に先制点を奪いました。記録こそCBのウェーバーのオウンゴールですが、フランスの攻撃は見事でした。

ピッチ中央でラビオがボールを奪うと、右サイドのデンベレへ展開。デンベレはドリブル突破を図りますが、一度は相手の守備に引っかかりボールロストしてしまいます。しかしここでオーストリアのLSBムヴェネがセーフティーにクリアせず、中途半端な繋ぎのパスを出してしまいました。

これをデンベレが再度奪いマイボールにするとボックス内に侵入。一度クロスは相手のブロックに引っ掛かりますが、右サイドの大外に控えていてエンバペにボールを渡すと、ここからエンバペがドリブルでアタック。オーストリアは3人のマーカーが立ち塞がりましたが、これを物ともせず中央へ高速のクロスを蹴り込み、これがオウンゴールを誘いました。オーストリアの繋ぎのミスはもったいなかったものの、エンバペのスピードが得点に繋がりました。

この試合は、8分にシュートを放ってから存在感を発揮するシーンは限られていましたが、ここぞで決める役者ぶり。さすがは現代フットボールのトップオブトップに位置する選手です。

オーストリアとしてここまでフランス相手に集中力を保ち好ゲームを演じていましたが、先述したようにサイドの攻防では後手を踏んでいました。LSBのムヴェネは33分にデンベレへのタックルに対してイエローカードが提示されており、ふり返ればこれが伏線だったといえます。

自分達のスタイルをしっかり表現しながらも、最後のひと刺しができなかったオーストリア。勇気を持って挑んでくる相手にどっしり構えつつ、局面では質の高さで上回ったフランス。前半の45分はこのまま0‐1のフランスリードで折り返します。

【後半】

HTでの選手交代は両チームともなし。となれば、「ラングニックがどのような策を選手達に授けたのか」が気になります。

その答えは開始直後にさっそく提示されました。キックオフと同時にオーストリアの選手達は相手のボールホルダーに襲い掛かり、後方に下げたボールに対しては、ライマーが全速力でプレッシャーを掛けました。このプレーから受け取れたラングニックの答えは「不変」。後半も自分達のスタイルを崩すことなく、自信を持ってやり続ける強い意志がファーストプレーに込められていました。

一方のフランスも戦い方は前半と変わりません。どっしり構え、相手が攻め込んできたエリアをしっかり潰してきます。前半と比較すると2ラインのブロックをより意識してきた印象ですが、これは得点を奪いに来るオーストリアの速い攻めに対しての修正でしょう。2ブロックであえてリトリート(守備を固める)し、得点が欲しいオーストリアの選手を誘い出してカウンターの機会を狙う。リスクは侵さず、前線にエンバペというスーパーなタレントを残し追加点を狙う姿勢は、老獪ともいえます。

どちらも前半の戦い方を継続してきましたが、先に流れを掴んだのはフランス。オーストリアはフランスの老獪さに対して明らかに手こずっていました。自分達のスタイルを信じ、無暗にロングボールを放り込まず縦へ速いショートパスで攻め込むも、中央はカンテとラビオが警戒。ならばとサイドからのクロスに活路を見出そうとしますが、フランスの強固な最終ラインが立ち塞がり決定機を作れません。

55分(動画1:37~)

55分にはサイドに開いたバウムガルトナーがクロスを上げますが、フランスのCBサリバが頭でクリア。このセカンドボールを拾ったラビオがハイライン裏のスペースへパスを出し、反応したエムバペが独走状態となります。GKとの1対1。オーストリアからすれば間違いなく失点を覚悟したシーンでしたが、エムバペはゴール右にシュートを外し、辛うじて追加点は免れました。

その後もセットプレーで得点を狙いますが、フランスの壁は崩れず。59分、ラングニックは流れを変える策として一気に3枚替えで勝負に出ます。

10グリリチュ → 23ヴィマー

11グレゴリッチ → 7アルナウトビッチ

2ウェーバー → 3トラウナー

グリリチュに代えてサイドでのドリブルを武器とするヴィマーを投入しRSHへ。ボランチの位置にはRSHのライマーが入ります。さらにCFのグレゴリッチに代え、得点力が高いベテランのアルナウトビッチを投入。アルナウトビッチにはリーダーとしてピッチ上の雰囲気を変える役割も期待しての起用と推察します。CBのウェーバーは前半にイエローカードをもらっており、カウンター時のスピード勝負で2枚目のカードをもらうリスクを考えての交代。

いずれにしても、点を取りに行く姿勢を選手達へ向けてはっきり示したカードの切り方で、このあたりは、さすが百戦錬磨のラルフ・ラングニック。しっかりとメッセージが込められた交代カードは、劣勢時のピッチに無用な混乱を持ち込まないためにも重要な意味を持ちます。

しかし、ここから一気にギアを上げたいオーストリアでしたが、狙いとは違い思うような攻撃を繰り出せません。フランスはオーストリアが縦パスを入れるとマーカーがボールホルダーにアタックし、それに連動し中央のコースを塞ぎます。CBと2ボランチに加え、両SBのクンデとテオも集中力を切らさず強固な守備を形成。交代で投入されたヴィマーやアルナウトビッチも仕掛けますが、シュートまでは持ち込めません。

67分(動画2:08~)

反対にボールを奪われてしまいフランスのショートカウンターを許すシーンが増えてしまいました。65分にはグリーズマン、67分にはテュラムに決定機を作られ守備に時間が長くなります。

オーストリアは得点を奪うためリスクを取って前傾姿勢になりますが、さすがに疲労から足が止まりコンパクトな陣形を維持できなくなっていました。カウンター対応でのスプリントも増えてしまい、じりじりと体力が削られていきます。

フランスもしたたかで、リスクは取らずここぞのタイミングだけ前線のスピードを活かしてカウンターを発動するため、自陣での守備ブロックは崩れずバランスを保ち続けていました。70分にはデンベレとラビオを下げて、コロ・ムアニとカマビンガを投入。デシャンはこのあたりから試合を“終わらせ”にかかります。

78分(動画2:19~)

それでもオーストリアは自分達のスタイルを崩そうとしません。78分にはボールロスト後の即時奪回でアルナウトビッチ→ライマーと繋ぎ最後はバウムガルトナーが飛び込みますがメニャンが身を挺してブロック。結果的に両者が接触しバウムガルトナーにイエローカードが提示されましたが、RBスタイルを貫き通すオーストリア代表の矜持を感じさせるような場面でした。

もちろん、こうした姿勢には賛否が分かれます。自分達のスタイルを貫き、勝利すればそれは美しいストーリーです。しかし勝敗を決するフットボールの舞台においては、現実的なプランも求められます。

後半のオーストリアは「信念を貫いた」とも取れ、「スタイルに固執した」ともいえる。例えば両サイドが大きく張り出し、幅を取ってフランスの守備を広げて活路を見出すのは、このシチュエーションでのセオリーです。ただ、オーストリアはそうしたセオリーではなく、自分達のスタイルにこそ希望があると信じた。

現代サッカーは精密な機械のようにシステマティックで、その機能美が一つの魅力となっています。これはラングニックのRBスタイルだけでなく、ペップ・グアルディオラに代表されるポジショナルプレーでも同じです。チェスのように互いの手を探り、最善手を打ち合う。その思考の深さに魅了されるからこそ、こうしたレビュー記事にも価値が生まれると考えています。

ただ、自分達のスタイルを貫く、あるいは思考の海へ深く深く潜り続けるには、覚悟が問われる。これはシステムやロジックではなく、パッションやエモーショナルな部分です。そこにはシステマティックな戦術やスタイルには似つかわしくない、人間くささを感じます。

筆者はフットボールの魅力はここにあると感じていて、人間がプレーし策を練るからこそ、そこに不具合のような“ノイズ”が生まれる。このノイズが、予期せぬプレーや劇的な結末を生み出します。

結果からいえば、この試合は0‐1でオーストリアは敗北。フランスが順当に勝利を収めましたが、自分達のスタイルを貫く覚悟を示したラングニックとオーストリアの戦いぶりからは、システムやロジックだけに留まらない熱量が感じ取れました。

まとめ

オーストリアの初戦を総括すれば、優勝候補相手にアップセットの可能性を感じさせるプレーを十分披露していました。フランスのタレント力と戦術の老獪さに敗れたとはいえ、非常に見応えのある好ゲームだったのが率直な印象です。

唯一もったいなかったのが、試合終盤にややラフなゲーム展開になってしまったこと。エンバペの負傷交代も、そうした流れに拍車をかけてしまいました。オーストリアの強度の高いプレーが、ワンテンポ遅れファールになっていた。

疲労の影響もありますが、フランスの高いスキルにギリギリのプレーを「強いられて」いた感も否めません。その意味では、フランスはまだフルアクセルを踏んでいないのでは。エンバペが一日も早く復帰できるのを祈ります。

さて、久々に欧州の試合をじっくりと読み解くと、普段筆者が軸足を置くJリーグとは違った発見が数多くありました。このように機会を与えてくださったWindtoshさんには、あらためて感謝したいと思います。

また他の分析者の方々のレビューを読ませてもらうと、その考察の深さや鋭さに圧倒されます。「ここまで深く潜るのか」と、学びと発見の嵐です。

EURO2024はWOWOWとABEMAで全試合を観戦できます。ABEMAはなんと無料配信。フットボールファンならずとも、世界最高峰の戦いを楽しんでみてください。

そして試合後にはぜひ、すばらしい分析者の方々のマッチレビューを手引きに、フットボールの奥深さに触れてみてください!

(レビューサイトはこちらです↓)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?