【麺随想】定番と限定 ~約20秒間の宇宙的逡巡~

盛夏――

今年の夏は、本物の酷暑であったと思う。

11月も終わりに差し掛かった今でも、その酷暑を過ごしたダメージが、体内の隅に残っている気がする。

その日も、予想最高気温が37度を超える日であった。

僕は、郊外のとあるラーメン店を目指し、路線バスに揺られていた。

普段なら、レンタサイクル等で店まで移動するところだが、暑すぎて、やめた。大げさでなく、身体の危機を感じるほどの暑さであった。

自宅からラーメン屋の最寄駅まで電車で50分、バスで20分、徒歩も含め1時間20分ほどで、そのラーメン屋に到着した。

かねてより、訪問したい店であった。濃厚なつけ麺で全国的にも有名な店である。家から遠く、なおかつ公共交通機関でのアクセスが難しいということもあり、長い間宿題となっていた店だ。僕は、自動車運転免許を持っていない。

長きにわたり訪問を考えていた店であるため、予習もばっちりである。

食べるメニューに関しては、「濃厚豚骨魚介つけ麺」。これしかないであろう。何せこのメニューで全国の名店へとのぼり詰めたのである。汁そば系のメニューもあるようだが、まず初訪問においてはその店の代表作を食べるのが定石である。迷う余地は無かろう。

店を訪れた際の挙動についても余念なく調べている。まず、店内に入り食券を購入する。そして、いったん店舗を出て、入口横の待合スペースで順番を待つ。それが、その店のシステムであった。

果たして、店に到着すると、下調べ通りの光景が広がっていた。郊外店であるため、店舗は大きく、入口横には屋根付きのスペース。向かい合わせに長いベンチが複数設置されており、そのスペースだけで20人弱の待ち人が収容できそうであった。

11時オープンの店で11時12分に到着。にもかかわらず、すでに5人の待ち客が先に座っていた。おそらく、開店前から待ちができていたのであろう。店の人気ぶりがうかがえるというものである。

さて、予習どおり、まずは食券を買わねばならぬ。僕は店内に入るべく、店の入口ドアに向き合った。

そこで、僕は、思わぬものを目にしたのである。

それは、夏の限定麺が記載されたポスターであった。立て看板に貼り付けられ、入口ドア横に設置されている。限定麺は「冷やし担々麺」の部類に入るものであった。

そして、その限定麺は、今までに見たどの冷やし担々麺よりも、グッド・ルッキングであった。

鉢一面に注がれた、おそらく胡麻風味であろう、キャラメル色のスープ。そのスープには高級フレンチ皿のソースのように、赤と黒のオイルが散らされている。鉢に最初から置かれている具はネギとカイワレだけだが、青菜、レアチャーシュー、鶏チャーシューが端正に別皿へ供されている。そして、麺。スープからのぞく中太ストレート麺は、そのわずかな露出量からも光沢、麺線の美しさを感じることができる。

「何ともうまそげじゃないか…」

そのポスターを前にした僕は、思わずドラマ『おいしい給食』の主人公、甘利田幸男の名文句を呟いていた。

まさに、「うまそげ」であった。

これは僕の持論だが、グッド・ルッキングな麺は、ほぼ間違いなくグッド・テイストである。人間ならば容姿端麗でも泥のような性格をしている人がしばしば見かけられるものだが、こと麺類に関してはそのようなケースに出会ったことが無い。作り手の情熱が、麺のヴィジュアルにまで波及するからであろうか。とにかく、その限定の冷やし担々麺が美味であることを、僕は瞬時に確信したのである。

加えて、この暑さ。こんな日は、つけ麺よりも、より温度の低い「冷やし」が美味いに決まっている。視覚、嗜好、気温……様々な環境・条件が僕の関心を冷やし担々麺へと向けさせていた。

ちなみに僕は、麺類の中で一番好きなものは? という質問をいただいた場合に、「つけ麺」と答えることにしている。麺類についてはすべて平等に愛することを矜持としている僕だが、それでも人間だから好みはある。「あえて言うならば…」という但し書きをつけた上で、「つけ麺」と答えるのである。

だが、それはオールシーズンに該当するよう僕なりに気を使った答えであって、こと暑い時期だけに限って言うならば、僕は「冷やし」が大好きである。一番、といってもいいかも知れない。ここで言う「冷やし」とは、麺屋が主に夏季限定で供する冷やし麺のことである。

なぜ「冷やし」か…という話になると、それだけで一本麺随想が書けてしまうので、ここでは措くが、とにかく僕は冷たく締められた麺を激しく好むのである。そもそも僕がなぜつけ麺を愛するかといえば、麺が冷たいからである。これは中華麺に限らず、あらゆる麺に対しての、僕の志向と言ってもいいだろう。

春の終わりごろから、秋の訪れまで、麺屋のメニュー表に、あるいはカウンター上のPOPに、「冷やし」の字が記載されると、僕はほぼ条件反射的にそのメニューを注文してしまう。ある麺友は、そんな僕に対し「冷やしの西谷」というニックネームを与えてくれた。嬉しいことだ。その名を使用するのは、名付け親である麺友と、僕だけだが。

我に返る。

僕の後ろに、すでに一人、並んでいる。さらに遠くのほうから、恐らくこの店を目指して、一人歩いてきている。

いけない。早く食券を購入しなければ。

しかし、どうする。

つけ麺か、冷やし担々麺か。

僕は実に大きな問題を抱えつつ、店の引き戸を開けた。

店内風景。手前から奥にカウンターが伸びている。その対面にはオープンキッチン。清潔感のある店内にはキッチンからの活気ある声がこだましている。郊外店は、やはり大きく、ゆとりある間取りの店が多い。この店も、カウンター15席はあろうか。玄関ドアの右側には、テーブルが4台。ラーメン店としては、大箱の部類に入る店であろう。

食券の自動券売機が目に入る。僕の前方4メートルほどの距離。通常は、店に入ってすぐの位置に設置されることが多いが、こちらの店では随分と余裕をとっている。店員がすぐに券を確認できるポジションに設置している、ということだろうか。

しかし、理由はともかく、僕にとっては好都合であった。つけ麺か、冷やし担々麺か、考える余裕ができたわけである。券売機までの4メートル。食券を買うまで、たっぷり時間を使って約20秒といったところか。

この約20秒が、僕に与えられた、決断までの猶予である。

僕は、可能な限りゆっくりと、しかし、不審に思われることのないギリギリの低速度で、慎重に歩きだした。

そもそも、今日はつけ麺を食べに来たのである。初志貫徹するならばつけ麺を食さねばなるまい。先述の通り、この店はつけ麺で名を馳せ、全国的な有名店となった店である。僕自身が初訪であることを踏まえても、やはり、この店の代名詞ともいえる、つけ麺を食べるべきではないか。それが、店に対する礼儀であり、敬意というものではないのか。

頭にタオル鉢巻を巻いた店主が誇らしげに言う。

「うちに来たら、やっぱり、まずはつけ麺食べていってほしいッスねぇ」

この店の店主の顔を、僕は知らない。僕の空想上の店主である。

だが、先ほどの出会いは鮮烈であった。僕に、この夏一番の出会いを予感させる、それほどのインパクトがあった。理屈抜きに、僕の視覚へダイレクトに訴えかける説得力を持っていた。さっぱりとした旨味だけではなく、コクや力強さを想像させる外観だった。繊細さと豪胆さの共存する「冷やし」。なかなかお目にかかれまい。僕は、率直に言って、あの冷やし担々麺に惹きつけられていた。

タオル鉢巻の店主、笑顔で一言

「好きなもの、食べてくれたらいいんスよ」

1メートル前進。

まだまだ猶予はある。

だが、決まらぬ。甲乙つけがたい。

いっそのこと、両方食べてしまう、というのはどうだ?

悪くない案である。この店に出会うのが、あと10年、いや5年早ければ、躊躇なくそうしていたことであろう。

しかし、僕も40代序盤から中盤に差し掛かる年齢を迎え、麺をおいしく食べられる杯数が如実に少なくなってきていることを自覚しだしていた。ベストは2杯。それ以上は苦行になる。

今日は、この後にもう1店、やはり普段なかなか行けない店を訪問することにしていた。店への経路を考えると、是非とも今日食べたい店なのである。仮にここで2杯食べてしまうと、次の店は味わうどころではない。それこそ、次なる店への、次なる麺への、冒涜というものであろう。

腹を決める。ここでは1杯――。

しかし、次回いつ訪問できるかわからない店である。

悔いのない選択をしたい。

その思いがまた、決断を鈍らせているのかもしれなかった。

2メートル前進。

突如、曇り空の隙間から光差しこむかの如く、一案が舞い降りる。

「ラーメン」を食べる、というのはどうだ?

この店には、レギュラーメニューとして、つけ麺のほかに、汁そばであるラーメンが用意されている。

そして、そのラーメンには、つけ麺と同じ太ストレート麺が使用されている、ということは事前のリサーチで学習済みであった。

これは名案である。ラーメンを食べれば、つけ麺で味わえる麺のポテンシャルを体感できる上に、冷やし担々麺で味わえるスープの方向性をも享受できるではないか!

この窮地において、天啓ともいえる突然の閃き。そうだ、これで万事解決……いやぁ、ダメだダメだ! 何を考えているんだ僕は。

つけ麺か冷やし担々麺が食べたいのに、なんでラーメン食べるんだよ。全然違うものじゃないか。絶対後悔するから。これもう経験上、絶対後悔するやつだから。結局食べたいやつ食べられんかったーって。

混乱のあまり、突飛な方向へ思索が飛躍するということは、よくあることである。危ういところであった。

3メートル前進。

いよいよ、券売機は目前である。

今こそ落ち着いて、整理してみようではないか。

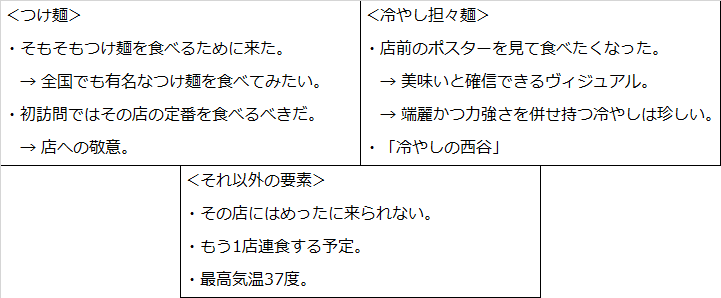

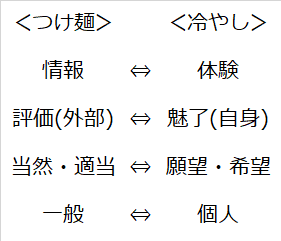

こういったところである。

なるほど、客観的に考えることで要点が見えてくるものである。グッと考えが絞れそうな気がしてきた。

より鮮明に対立点を理解するため、それぞれの項目についてのエッセンスを抜き出し、比較検討してみようではないか。いわば、抽象化と二項対立である。評論文を読み解く上では重要なテクニックだ。僕は現在、某私立学校で事務職員として従事しているが、以前は予備校で現代文を教える国語講師だった。その時培った思考技術が、まさかこんな形で役に立つとは思わなかった。

ついに、自動券売機と対峙する。

ここまで約15秒。

あとは現金を入れ、ボタンを押すだけだ。

つけ麺 (並)1,030円。 限定麺 1,100円

自動券売機に1,100円を投入する。

まだ、心が決まったわけではなかった。どちらでも選択できるように、高いほうの額を投入した。

つけ麺について。

僕は今回つけ麺を食べに来たわけであるが、それはこの店のつけ麺が全国的に有名であるという情報・他者からの評価がもとになっている。

また、「初訪問」の店では定番を食べるべき(文語助動詞「べし」の連体形、当然や適当、必要・義務を表す)、という考えも一般論を土台にした考えである。

冷やし担々麺について。

つけ麺を食べるためにこの店に来た僕が、店前のポスターを見るという実際の体験を経て、冷やし担々麺を食べたい(助動詞「たい」の終止形、願望・希望を表す)という(当たり前だが自分自身の)感情が喚起されたのである。

そして僕は「冷やしの西谷」と異名をとるほど「冷やし」が大好きである。この大好きという思いも、個人的なものである。

その他の要素については、今回食べるメニューを1杯に限定させる条件である。ただし、その日の気温が37度であることについては、僕の心をより冷やし担々麺に向かわせる要素であることは間違いない。

対比させてみる。

こうして見ると、つけ麺については、情報にしろ、評価にしろ、自分自身を離れた外的要素を根拠として食べようとしていたことがわかる。

一方、冷やし担々麺については、ほぼ内的要素によって食することへと突き動かされているわけである。

外からもたらされたものをとるのか、内からわきおこったものをとるのか、結局はそこなのである。

約20秒の逡巡と思索を経て、決着がついた。

僕は一息つくと、券売機のボタンを押した――――。

店の最寄りのバス停で、駅へと戻るバスを待つ。

僕は、先ほどスープまで完食した、限定の冷やし担々麺の余韻に心行くまで浸っていた。

つけ麺への未練が全く無かったと言えば噓になるが、あの「冷やし」の完成度は、その未練を能う限り小さくしてくれていた。

やはり、自分の直感を、心を、内からわきいずるものを信じたことに間違いはなかったように思う。

これが、10年前の僕であれば、おそらくつけ麺を食べていただろう。評判となっているものを、まず最初に食べる。そういった傾向が、若き日の僕には少なからずあった。外からとりいれたものに対する絶対の自信が、そのような状態を作り上げていたのかもしれない。

もちろん、情報を信じて麺を選ぶことも大切なのだ。体系的な麺体験を重ねるためには、外から学んだものに頼るよりほかない。

ただ、少々意固地であった。先入観、固定観念、ステレオタイプ――。当時の僕の麺活動を振り返ると、そういったキーワードが端々に浮かぶ。

僕も歳を重ね、少しは肩の力が抜けて、己が心の声に耳を傾けることができるようになった気がする。

重ねて言うが、己の心に従うことばかりが、正しい道であるとは限らない。あまりに心に依りすぎれば、我儘になることあるし、筋の通らぬことも生まれるだろう。

あくまでも、他者とのかかわりの中で、それでも、ここという時に己の心を観る。それができれば、能く生きることができるのではないだろうか。

今回は、そんな内観を、果たすことができたのではないか。実に満足であった。

バス停の向かいは、廃車工場であった。3台の長いアームを持った重機が、一台の車から次々と部品をむしり取っていた。その様子は、さながら数匹の獣が寄ってたかって死肉をついばんでいるようであった。

その様を見ながら、僕はどういうわけか、自分の生というものをまざまざと実感していた。

僕は、いま、生きている。

生きているからこそ、悩むこともできるし、麺を味わうこともできる。

だからこそ、自分の、生きた心を、大切にしたい。

そんなことを、強く、切迫するほどに、感じたのであった。

バスがやってくる。

僕はあれに乗り込んで、次なる麺へと向かうのである。

僕は、僕の心は、次の麺を前に、何を感じるのだろう。

バスの扉が開く――――。

ラボレムス ― さあ、仕事を続けよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?