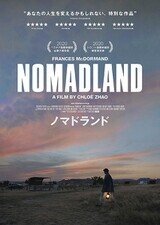

映画感想『ノマドランド』

唯一の休みの日、ずっと観たいと思いながら見れずにいた『ノマドランド』を観てきました。

普段休日は用がないと一切家から出ませんが、朝から気合を入れまして...。

やはり印象に残るのは予告編でも公開されていたシーンでの言葉

I’m not homeless ,just houseless.

主人公は仕事と夫を亡くし、車で寝泊まりをする旅に出ます。旅の先々でアルバイトのような仕事をしながら、アメリカ中を旅する他のノマド(主人公のような放浪者)と出会いと別れを繰り返していきます。

ノマドのほとんどは、会社からリストラされた、あるいは会社が倒産して家賃が払えなくなった高齢者です。作中の1人は年金は550ドル(約5.6万円?)で、これだけでは生活できないと語っていました。

つまり彼等は、資本主義社会から除外され、社会福祉にも見放された人々なのです。

しかしながら、作中の彼らはいわゆる社会における負け組などではなく、アメリカの広大な自然と、自分と似たような境遇のノマドを愛し、共に力強く生きています。彼らの暮らしは一つのライフスタイルだと私には思えます。ノマド同士で決して共に旅をすることはありませんが、旅先で出会えば共にコーヒーを飲み、タバコを吸う。病気などで困っていれば助け合い、仕事に困っている人には紹介し、初対面の人でも簡単に身の回りの物を手渡します。

それは、お金でのやりとりではなく、互いの贈与で成り立つ関係。そこには、ただ人と人の絆があるだけでした。そして、別れる時は「また会おう」と声を掛け合います。おそらく私を含めて多くの人が魅力に感じるのは、ノマドという生き方を選んだ人々の繋がりの深さなのではないでしょうか。

ではここで少し違う角度から。この作品で想起させられたのは、國分功一郎の「暇と退屈の倫理学」で出てくる話です。(本を今友人に貸していて綺麗に引用はできません🙏)

本書は人は何故退屈に感じるのか、ということを問い続ける本ですが、長い人類史を見た時、その要因の一つに人間が定住を始めたことがあげられていました。かつて人間は、一定のグループで各地を移住しながら暮らしていました。いわゆる狩猟採集の時代です。

そこでは、今のように安定した暮らしがあるわけではありませんが、全ての営みが人生を創造するものでした。しかしその後、農耕時代になり、一定の場所に定住するようになることで、人間に余暇の時間が生まれ、それが退屈の始まりだと國分先生は仰っています。

定住することがきっかけとなり、人間は形あるもので自分を満たそうとし始めたと私は思います。

動かない家が建つと、安定性が増します。服や靴が増えると、旅行先で買った雑貨や食器が増えると、その人生そのものに愛着が湧きますが、同時に身動きが取りにくくなっていきます。

そこで生じるのが退屈であり、その退屈を埋めるために、更に服を買い、4Kテレビを買い、Switchを買う。それらは、私たち人間を退屈から一時的に開放する為に生み出された消費物であると同時に、それらは掛け替えの無いただ1人の私のためだけにあるものでなく、ヒトの脳に刺激を与えるものに過ぎないのです。

ノマドの人々は物を持たない代わりに、様々な人や生き物、景色との出会いと別れを繰り返して、掛け替えの無いただ1人の人間を創造し続けていると言えるのではないでしょうか。

長々とグダグダと想いのままを綴りましたが、この映画は、地位や名誉、財産を追い求めて日々を忙しく生きる私たちに、人生の本当の意味を考えさせる作品になっています。のんびりと生きても、安定した収入がなくても、家がなくても、周りに互いに支え合える人がいれば、愛すべき自然があれば、生きている意味はきっとあるよ、と。

批判的に観れば、低所得者の存在や社会福祉の不十分さを美化しているという見方もでき、それを一定の収入がある人が映画としてエンターテイメントとして観ることは、果たして??と思うこともありますが、それはこのnoteの趣旨とは違うのでこの辺で。

(ここまで読んでくださる方がいるとは思えませんが、)気になった方は是非観てください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?