奴隷会計(著:ケイトリン・ローゼンタール、みすず書房)

書店で見かけ、インパクトの強いタイトルに強い興味を呼び起こされ購入。南北戦争以前のアメリカ南部では主にアフリカから「輸入」された奴隷を主要な労働力とした、綿花や砂糖等のプランテーション経営がなされていたが、その経営は北部の自由労働者を主体とした経営と比較し、(奴隷という不自由な立場を強いられた労働者が存在したが故に)ある意味ではより「科学的」かつ「先進的」な経営がなされており、現代の科学的経営との繋がりがあることを明らかにしている本。ちなみに、「奴隷会計」というアクの強いタイトルだが、言うまでもなく奴隷制を支持するような内容ではなく、あくまで当時の資料に基づいて南部プランテーション経営の実態を紐解いている。

アメリカ南部のプランテーションで「科学的経営」が先進したことは、現代に生きる僕らからすると非常に奇妙に映る。ルネサンスを経てヒューマニズムの考えが人々に浸透し、人間が主体的かつ自由に思考できるようになったからこそ、科学が発展してきたというのが、現代人の基本的な歴史観ではないか。それなのになぜ、不自由な立場を労働者達に強いた奴隷制の下で、科学的経営が先んじて発展したのか。

その問いに対する本書の答えは、逆説的で面白い。「労働者の自由」という変数を固定したからこそ、「科学的な経営」の高度化に集中することができた、というのだ。奴隷となった人達は、労働者としての自由は与えられていなかった。つまり、職場環境や待遇の改善、退職や新たな職を求めることなど、現代の労働者は当たり前に獲得している権利を、1つも有していなかった。そうすると、奴隷となった人達は、現状に不満を持っていてもそのプランテーションで働き続けるしかない。結果として、南部のプランテーションにおける離職率は低く、労働者の配置換えも容易であり、南部プランテーションの経営者は労働者の獲得と管理に(北部の自由労働者雇用を前提とした経営者と比較して)それほど労力をかける必要はなかったのである。だからこそ、科学的経営により生産性の向上を追求していくことができた。

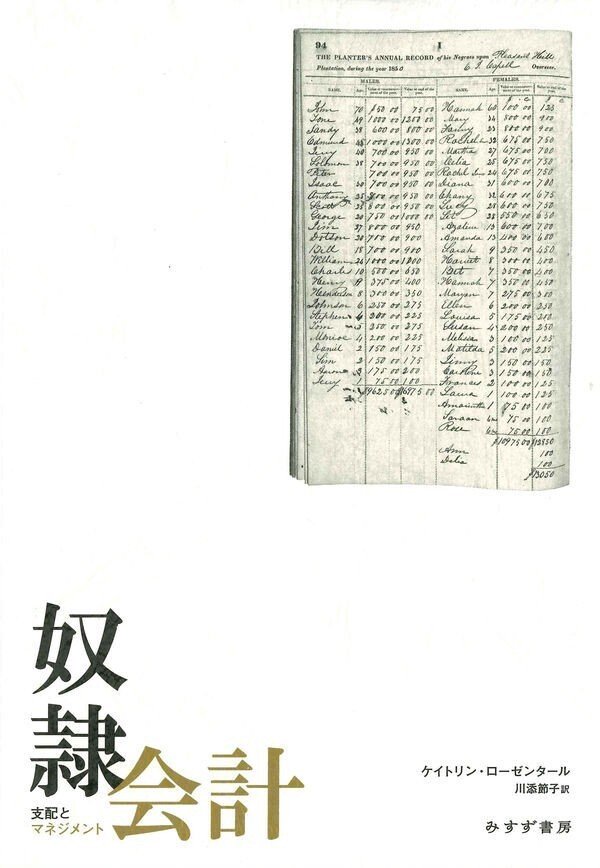

更にその動きを支えたのが、会計システムの発展である。科学的経営を推進するには、「会計」、つまりビジネスを数値で記述し「データ」として扱うことが必須である。然しながら、プランテーション経営は19世紀以前の話であるから、コンピュータなど存在せず、現代の私達が日々当たり前のように収集し用いている「データ」を取得することにも、処理することにも高いハードルがあった。だからこそ、基本的には現地に管理者がいて、労働者を監視し、経営に必要最低限の帳簿をつけることになる。自分でプランテーションを経営している場合には、自らが現場にいれば把握・管理できるわけで、大きな問題はなく、会計システムが高度化していく必然性は低い。

然し、当時のプランテーション経営者は実はビジネスオーナーではなく、オーナーは本国イギリスに滞在していることが多かった(つまり、驚くべきことに「所有」と「経営」の分離が既に行われていた)。アメリカにいる経営者は、イギリスにいるオーナーにビジネスの実態を客観的なデータを元に報告する必要があるため、会計システムが発達したのである。アメリカと本国の地理的隔絶があったからこそ、それをつなぐためのシステムが発達し、結果として科学的経営を推し進めるための強力な道具となったという、これまた逆説的なロジックが背景にある。

この本を読んで感じるのは、条件を限定した「モデル」と、現実世界の動きは大きく異なるということである。1つの大きな変数を固定することで、扱いやすい「モデル」が出来上がり、複雑な課題を解決しやすくなるということは、経営に限らずありとあらゆる問題解決でセオリーとも言える方法論だが、それを現実世界に落とし込む際には大きな困難が伴う。本書でも、南部のプランテーション経営は奴隷解放後にその多くが立ち行かなくなったという指摘がされている。一方で、北部の自由労働者雇用を前提とした経営は、その後「科学的経営」をより実践的な形で取り入れて発展し、アメリカを世界一の経済大国へと押し上げた。南部のプランテーション経営は、固定化された多くの奴隷の自由を犠牲として発展したにも関わらず、その後の経営環境変化に耐えられるようなレジリエンスは獲得できていなかったということだ。

強固なシステムを構築しようとして、一部を犠牲にし固定化して、問題を簡略化することで解決しようとする。このアプローチは有用であり、否定する必要はないが、そこに内包される脆弱さを理解しておくことは重要だ。その点について本書からは多くの示唆が得られる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?