フェルメール展(アムステルダム国立美術館)感想

フェルメールの作品28点が一堂に会す、前代未聞の展覧会がアムステルダム国立美術館で開かれています。この記事はそのレポートです。

概要

オランダの曇り空には何度来てもまったく慣れませんし、この展覧会が世界的に注目を浴びているにも関わらず、祝祭感は特に感じられませんでした。平熱のアムステルダムです。

前回訪れた時はレンブラントの《夜警》目当てだったこともあり、常設展しか見ていません。ですからここに入るのは初めてでした。特別なデコレーションなどはなく、ブロック体の「VERMEER」だけなのが、無骨でオランダらしいといえばそうなのですが、遠路はるばる来て高揚感のある身からすれば、素っ気なく思えます。

まず入って、ここはオランダだなと実感するのはキャプションや絵のある「高さ」です。180センチ越えが標準のオランダ人の身体に合わせてあるので、全てが高いところにあります。絵はやや見上げるくらいの位置で、キャプションに関しては写真のように完全に上にあるのです。日本で観るオランダ絵画と印象がまったく異なるのはこの「高さ」によるものだと思います。

フリック・コレクションより

門外不出のはずだが本館改修中のために許可が降りたようだ。

28点しか展示がないこともあり、一点一点の間隔が大きくとても贅沢な展示です。その豊かなスペースを活かしたとても巨大なキャプションが上。基本情報だけでなくチェックポイントまで示してくれています。さすがにそれは鑑賞者に見方を固定してしまうのではと思いましたが、ここに来る人は筋金入りのフェルメール愛好家ですから、そこまで心配はいらないかもしれません。

スコットランド国立美術館

いわゆるフェルメールらしい作品ではなく、初期作品の宗教画も並んでいます。

ドレスデン絵画館

去年日本に来て話題になった作品もあります。修復により後ろのキューピッドが現れたことで、手紙の内容が恋文と推測されるようになりましたが、それ以上に「フェルメールはそこそこ日本に来ているな」という感想を抱きました。2018の冬から上野の森美術館で9点来ていましたし、その印象によるものかもしれません。

ルーブル美術館

ダリが熱狂したこの名画もルーブル展2009の際に来日しています。

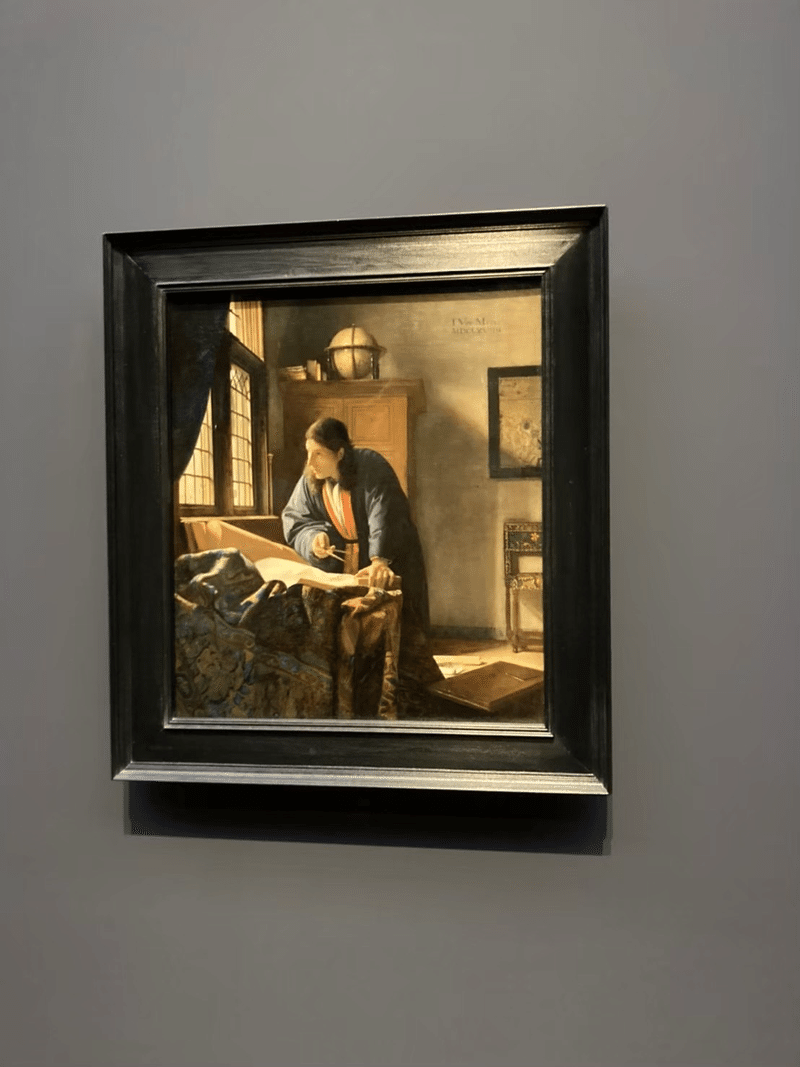

シュテーデル美術館

こちらも2011年に日本に来ています。今に繋がる日本でのフェルメールブームはこの辺りの時期に端を発するそうです。本当かどうかは分かりませんが世界的に見ても、フェルメールがここまで人気を集めている国は珍しいとのことです。ルーブルなどの美術館の一角で、小さな絵に見入っている人は大体日本人と書いてる本もありました。

マウリッツハイス美術館

彼の代表作はもちろん特別の輝きを放っていました。基本的に日本でお目にかかるフェルメールは、その一点のために他の作品があるというくらいの絵のかさ増しというか、二級品含めて展示されるのでフェルメールが際立って見えます。しかし今回は全部フェルメールなので、彼の作品内での巧拙や違いが見えてきて、それはとても新鮮で贅沢だと思いました。

ワシントン・ナショナルギャラリー

1660年代に入り成熟するフェルメールの表現や、彼自身の深化を体系的に眺められるのは本当にこのような機会にしかないのだなと感じました。一点豪華主義や客寄せパンダとしてではない、ひとりの芸術家としてのフェルメールと初めて向き合える空間だったと思います。

《聖プラクセディスについて》

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?