ねこの細道(豊田市美術館)感想

2022年のリヒター展を豊田市美術館で観たとき、2023年の予定と書かれた幕にあった「ねこの細道」は一体何のことだと思い、気になっていました。現代美術については専門外なので、軽い紹介という形の読み物としてご覧ください。

概要

「ねこ」という不思議な生き物は、人間と動物の間、飼育と野生、依存と独立の間を縫うように行き来します。その自由さは人間の身体感覚に基づく規範から逸脱する視点を与えてくれるはず…。

とりあえず言えることは、ねこについての展覧会ではありません。ねこの持つ特性を抽象化して「ある規範からの逸脱」がテーマであり、それを作家たちが各々表現したというものです。

入り口にはキーボードの上に横たわる猫の木彫がありました。優雅な倦怠感はまさに猫で、オブジェとして面白いですが、最初にこれがある意味が分からなかったです。後々になってあっと、繋がったのですが。

本展の全作品の中で最も猫らしいのはこの作品です。後のほとんどは「ねこ的」な抽象度の中で展開されています。

油絵具でぞうきんやタオルなどの質感が丹念に描かれた絵画作品。絵画の主題にならないものをあえて描きましたという絵は多くても、主題のみならず表現含めてそれをやるのはすごく、本当にぞうきんかと思いました。

側面に回るとちゃんと古典的な絵画の感覚があるのですが、表で見るとハッとします。それ以上に使用済みぞうきんやブルーシートにも美や個性があるように思えました。とても綺麗です。このように、日常の感覚からの「逸脱」を起こさせています。

木や紙、布などの素材によって「石」を作り、それをもとに建築や空間を作って見る作品。遊び心とユニーク下が伝わる傑作。鮮やかな巨石四つに支えられただけの家で、中を覗くと椅子(ミース・ファン・デル・ローエのMRチェアか?)が置かれており、こだわりを感じます。かなり気に入りました。

建築法を「逸脱」し、このような解放感がある邸宅というのも想像すると楽しく、屋根と柱があればとりあえず建物になるなあと思ったり、こちらから色々考えを投入するのが楽しくなる作品です。中山氏の建築概論の講義をとっていたので、ムナーリ的な発想について思い返しました。

泉太郎作の《霧》は映像作品。月曜日の美術館の倦怠感と、ボーリングの球のように回転して動き続けるねこの象徴が、曖昧に混ざり合っていました。普段映像作品は飛ばしてしまうのですが、じっくり観ました。ぜひ美術館へ。

ポケットティッシュに描かれた猫。支持体は何でもあり、何に描いてもOKという自由さ。それが無造作に壁一面に貼られています。

描いている側として、定期的に絵について疑ったり揺さぶったりしないと伝統的画材に知らず知らず戻ります。保守化は絵画をやる際のデフォルトです。それが悪いわけでも何でもないですが、絵画で新しいことをしたい場合はこのような作品を実際に観た刺激で、適時チューニングしなければなと思った次第です。

本展唯一の物故作家である岸本清子は有名ですし、《空飛ぶ猫》の連作は知っている人もいると思います。とはいえそれ以上に政見放送が美術館で展示されているということが面白かったです。

なるほど、政見放送も貴重な資料であり作品になりうるのだと思いましたし、キュレーションの参考にもなります。例えば建築家の黒川紀章も共生新党を結党して、奇妙極まりない政見放送が残っていますが、もし「黒川紀章展」をやる際はそれも展示していただきたいです。

その後もインスタレーションが続きます

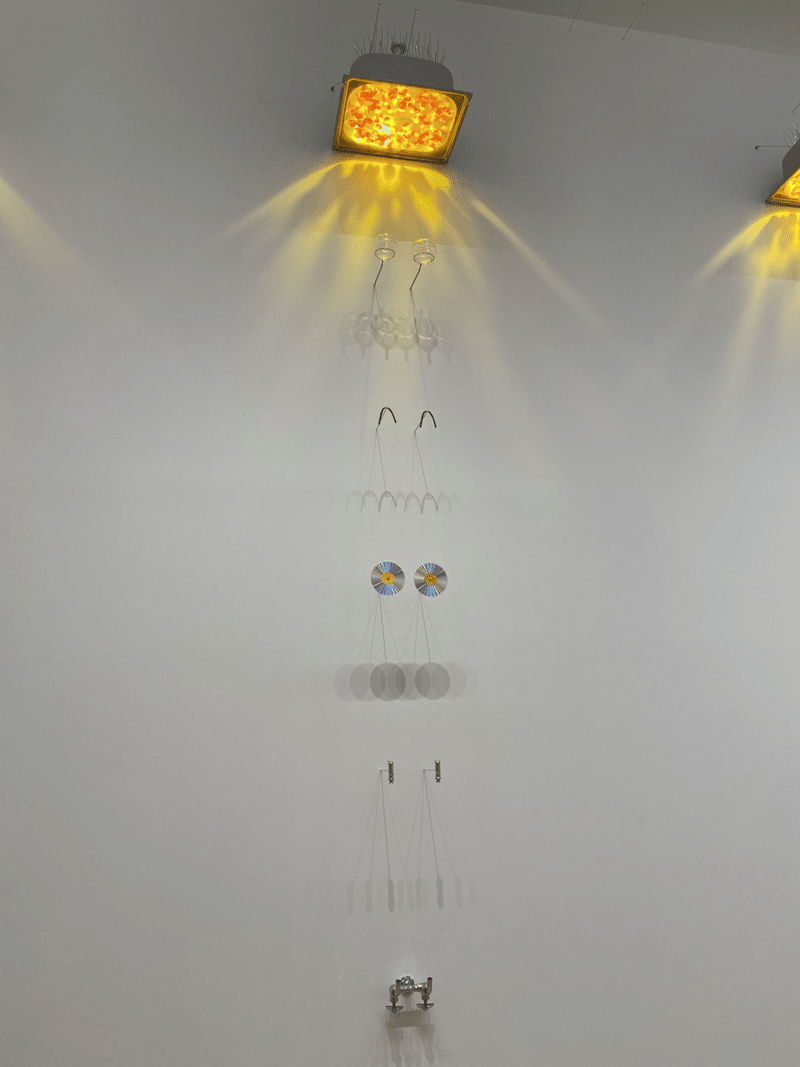

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》

という、うっすらとした破調に狂気を覚える作品。『不思議の国のアリス』のねこの世界を再解釈しており、中央部にも壁にもそれぞれ特徴的なものが繋がっており、天井にも作品が展開されています。

設営が大変だっただろうなという印象を第一に受けましたが、前にあったリヒター展の痕跡まで組み込んだ網羅的な作品です。意味と無意味がせめぎ合っているいい空間でした。

人間の視点と猫の視点は生物学的に当然異なります。そういうことは知識としては知っていても、このような形で提示されると感嘆してしまうわけで、知識と身体の繋がらなさに思い至ります。上と下の二重構造のインスタレーション。何より下を覗かないで去っていく他の鑑賞者の姿を見かけると、「なるほど」と思ったりしました。

そして入り口の横たわった猫のオブジェから引かれていた導線が、この作品と繋がっていたことが見終えて分かり、会場全体で円環的なものを形成したことが判明するのです。人間の思う過去現在未来の直線的な時間軸からの「逸脱」ということでしょうか。

感想

超俗的

本展は最初から最後まで「ねこの細道」であり、なんらかの規範からの逸脱がテーマでした。ですから作品の雰囲気が超俗的です。現代アートというと政治的であり社会批評性が強いものというイメージを持つ人は多いでしょうが、それは表向きはないです。

政治アレルギーの強いこの国で根付く、あるいは成功する現代美術の展覧会のタイプがここにはあると思いました。ひとつはユージーン・スタジオ的な綺麗でインスタ映え系のもので、もうひとつは本展のような超俗的なタイプです。展覧会を観たというよりは、これからの美術館の打つ現代美術展のひとつの類型を観た、という感じが第一にきました。

ニーチェ的

本展のカタログにもありましたが、この趣旨の起草にあたって影響があったのはこの本です。

展覧会後にこの本を読んだのですが、すると鑑賞の体験が腑に落ちてより印象深くなりました。展覧会に限らず面白い本でしたからどうぞ。

人間の持つ過去現在未来の直線的な時間軸と猫の持つ自由で円環的な時間軸、という対比はまさにキリスト教の時間軸とそれを批判したニーチェの「永劫回帰」に重なります。要はねこ=ニーチェ(雑)ということです。とはいえ対応していると言えるくらい、親和性を感じる中身ではありました。

既存の規範からの「逸脱」もニーチェが散々訴えてきたことですし、そのように考えると「ねこの細道」展で感じた超俗性のムードはそこに行き着くように思います。鮮やかで知的なキュレーションだったと思います。

本やニーチェに頼らずとも楽しめる展示ですが、足掛かりにしてもいいと思います。5月21日まで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?