スペインのイメージ展感想(西洋美術館)

版画中心ということもあり、あまり話題になっていないようで、私が行った時も休日の割には空いていました。カタログは今期の展覧会の中では最も読み応えがあると思いました。

概要

ヨーロッパでもイベリア半島はイスラーム勢力の侵攻などから、ちょっと違うよねと長く思われていました。いわば未知の国です。しかしその未知が生み出したイメージに引き寄せられ、特にロマン主義以降スペインは大人気の旅先になります。

またスペインもバロック、近代ならゴヤからダリ、ピカソらを輩出する美術大国でもあります。この双方向の交流の中で浮かび上がるスペインというイメージが展覧会を通して伝わってくると思います。

セルバンテス『ドン・キホーテ』に基づく版画や絵が出てきます。滑稽本として成功しつつも時代と共に内省的な意味合いが深まって、いつしか大古典になっていきました。実際面白い作品なのでぜひ読んでいただきたいですが、やはり19世紀のロマン主義は本当に物事の評価軸を変えたのだなと思いました。この展覧会を観た後は『ドン・キホーテ』を買ってください。

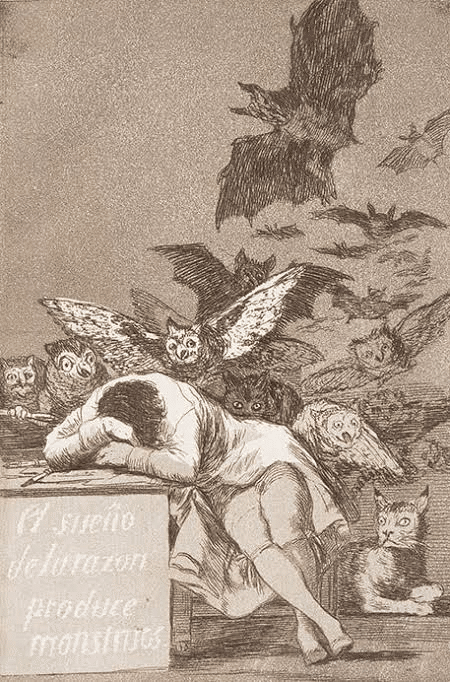

何十回もゴヤの版画を観ていますが、やはり内容が傑出しているとその度に思います。思索する画家としての哲学性、そして《戦争の惨禍》など同時代の政治や社会を強く見つめる作品を打ち出しました。

スペインの美術館ではよく見かけるホアキン・ソローリャもありました。バレンシア・ルミニスモというような印象派の影響を受けながらも、独特な光の描き方をした一派が表れます。

ポスターはどれも鮮やかで美しいですし、飾りたいものです。他にもピカソやダリ、ミロらの作品がたくさんありました。

感想

①スペインのイメージとは?

スペインといってもカタルーニャ州独立運動という事件があったように、一枚岩ではありません。地方色豊かでは収まらない、政治的な亀裂が多数あります。スペイン内戦では各々殺し合ってたくらいです。北スペインのバスクではまた違いますし、スペイン語も詳しくいえばカスティージャ語です。カタルーニャ語とは異なります。ひとつのスペインなど対外的なものでしかありません。

前にブルターニュ展というフランスの一部地域に、さらに近代以降の表現に焦点を当てた企画をしており、それは見事な限定と問題設定故に密度があって良かったのですが、今回はそれに比べれば遥かに雑に見えます。大雑把です。

「近代×一地方」でやったことを「数百年×全地方」にしてしまっていますから、散漫になるのは当たり前です。もしそれでやるなら目玉になるような優品を要所に置くべきでしたし、鍵となる一点というようなものを設定するなどして緩急をつける必要がありますが、奇しくも版画を中心にしているので、引き締まる感覚がありません。結局「スペインのイメージとは」という感想になってしまいます。

ブルターニュ展に限らず、「東北画」や「大阪の日本画」など近年の地域と美術を絡ませる展覧会を観ていることもあり、やはり限定が必要だと思いました。「スペイン」は大きすぎます。

もしこの散漫さの体験が、当時の西ヨーロッパ人たちのスペイン理解への散漫さを追体験しようというメタ的な鑑賞まで誘うものでしたらさすがですが。

②ステレオタイプがいかにしてできるか

闘牛やフラメンコ、情熱の国スペインというようなイメージは少なくとも日本においては彼らの作品より、単純に観光業者が作り上げたものでしょう。ただ自分達にはないものを相手に投影する、という点で普遍的な現象が起きていることはわかります。

ステレオタイプがどのようにして作られるのか、またステレオタイプにあえて乗っかったり合わせて創作するスペインの芸術家たちの様子もわかります。そのあたりを問題意識にしてる学生や美術家には収穫が多いと思います。カタログはぜひ買った方がいいです。

逆にそのような政治的なところへの関心がなく、美術展として観にくると、よほどの版画好きかスペインに興味のある人以外には物足りないかもしれません。

③ピカソはスペインの国民画家にはなれない

終盤のフランコ政権下の話など、美術の評価の話にも直結する暗いところなのですが、ピカソはしばらくスペイン内では語れない存在でした。フランコ没後に《ゲルニカ》をスペインへということでピカソの復権が進み、いつの間にかピカソはスペインの画家となりました。

とはいえ活動拠点はパリでしたし、作品のテーマに闘牛のモチーフがあるのはそうですが、特段スペイン色を打ち出したわけではないです。その点ソローリャが近代スペインを代表する画家のように現地では扱われているのが、面白くもあり悲しくもあります。

ピカソもダリもミロも、スペインを代表するとされている20世紀の巨匠はだいたいスペインとは相性が悪く一悶着起こしてますし、活動地も評価されたところもスペインではないです。故にインターナショナルな存在になれたのかもしれませんが、そのあたりの複雑な関係を思わざるを得ません。世界と現地のねじれも考えられます(それは日本も同様)。

国を代表する芸術家とは一体なんでしょうか。そしてそれはどのように決まるのでしょうか。

まとめ

「スペイン」や「イメージ」といったスケールが大きすぎるテーマにしては、基本的には版画展なので消化不良点が残ります。もう少し時代や焦点を絞って限定する必要があったと思います。

国家的なステレオタイプとは何か、国民的画家とは何か、というような政治的な問題意識を少しでも持っていれば、思索しながら鑑賞できてかつ得るものは多いと思いました。

気に入りましたらサポートやフォローお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?