Abstraction展感想(アーティゾン美術館)

全館使った膨大な展示で、抽象絵画の誕生と発展そして現在までを追う展示となっています。ざっと100年の歴史を一気に駆け抜けるだけでかなり楽しいと思いますし、この手の表現に苦手意識がある人にもおすすめできます。

概要

19世紀末から第一次世界大戦が勃発するまでの間、フランスが平和と豊かさを享受することが出来たベル・エポックの時代、芸術を生み出す活気と自由な雰囲気に満ち溢れる中、フォーヴィスム、キュビスムなどの新しい美術が芽吹いて花咲き、やがて表現の到達点のひとつとして抽象絵画が目覚めました。その後の抽象絵画の展開は、20世紀の絵画表現を牽引し、その潮流は同時期の日本にも及びました。

この展覧会は、印象派を起点として、世紀初頭の革新的な絵画運動を経て抽象絵画が生まれ、2つの大戦を経てさらに展開していく様子を、おおよそ1960年代まで、フランスを中心としたヨーロッパ、アメリカ、そして日本の動向を中心に展観するものです。

ということで見ていきます。

セザンヌやピカソなど、基本彼らはそれだけで展覧会の主役になるので、今回まるで前座のように並んでいるのは見たことがなかったので新鮮です。

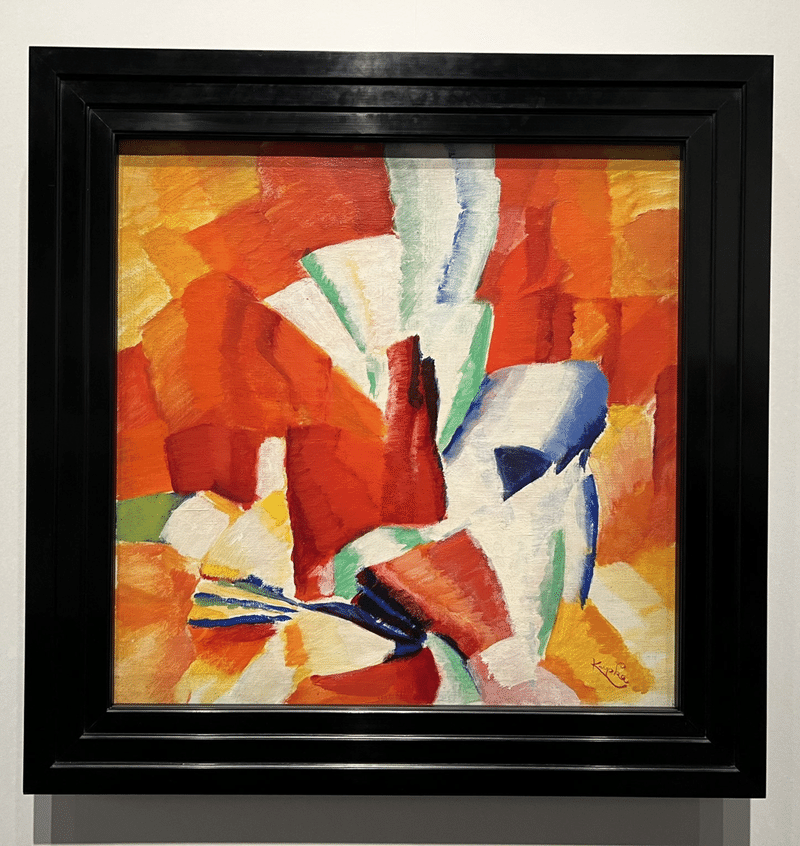

青騎士やそれ以降の抽象絵画の世界がようやく始まります。クプカのこの作品はポスターにも使われているのも納得のインパクトがあり、非常に納得しました。ここからは抽象絵画が世界中にどう広まっていったかに向かう、時空間旅行の趣があります。

6章の画商ピエール・マティスのコーナーは一番印象的でした。画家マティスの息子でNYに渡り、ヨーロッパの現代絵画をアメリカに紹介した人間です。彼の尽力により抽象絵画はアメリカの美術に移植され、大きな展開を見せていきます。文化とはひとりでに伝わらず必ず仕掛け人がいることに頷くことができるでしょう。

女性画家の抽象絵画もたくさんならんでおり、新収蔵品の収集方針が見事だと思います。ただ新収蔵品はリニューアル開館時から何度も展示されているので、学生無料ということで通い詰めている人には既視感のあるコーナーでしょう。

アメリカを中心にした抽象絵画のスターたちの作品が並びます。ポロックなどのところには、抽象絵画が政治的な観点から秘密裏にバックアップされていた(ソ連のリアリズム絵画への文化的反抗)ことも述べられており、最新の研究が目白押しです。なんとなくこんな感じ、という感想から理解へと進ませる丁寧なものでした。

アメリカの影に隠れてあまり紹介されないヨーロッパの抽象絵画も並んでいます。この前亡くなったスーラージュや具体といった日本の抽象絵画も網羅的に展示されていました。

250点も並ぶ大規模な展覧会です。見応えで考えるととにかく圧巻なのでぜひ。

感想

①抽象表現は1920〜1970の50年間くらいの運動では

正直後半や終盤は尻すぼみ感が否めません。約100年の展開を追うスケールですが、展開や発展と言えるのは1950年代をピークにするまでだなと感じてしまいます。

いわゆる1980年代に出てきた新表現主義(バスキアやキーファー、バゼリッツなど)や存命の現代絵画の巨匠はあまり抽象画を描いてないです。リヒターくらいでしょうか。今現代美術館で開かれているホックニーにしても抽象絵画ではなく、ピータードイグら現役の画家たちもそこまで抽象絵画的ではないです。大学でもほぼいません。

要は前衛表現としての立場はとっくに終わっています。今日抽象絵画を描くということはつまり既に古典的であり、言い方を悪くすれば権威主義や保守性の表れですらあるのではと思います。

実際抽象絵画はインテリアとして売れやすいので、私も友人も描くと割と売れてしまうのは事実としてあります。なぜ描くのかと聞かれたら売れるから、以外に答えはありません。故S先生も抽象画で稼いで、その金で自分のしたい表現に回すと言ってましたし、芸術というよりビジネスの世界に移った感はあります。

②抽象絵画と「抽象的な絵」の違い

ラディカルに言えば抽象絵画ではない作品も相当並んでいます。前座として並んでいたセザンヌやピカソにマティス、また未来派などもぎりぎり具象性があります。日本の萬鉄五郎や岡本太郎あたりの作品も並んでいましたが、抽象的な表現から抽象絵画に行くには大きな一線があるように思いました。

ピカソは結局抽象絵画にはいきませんでしたし、他の長生きした巨匠も同様です。世代的な飛躍が存在し、美術史的な説明づけによる文脈というよりは、飛躍の方を感じます

「歴史は流れない、飛び移るのだ」とどこかで聞いたことがありますが、抽象的な絵と抽象絵画の間には思想的・美学的に大きな断崖が存在しているような気がしてなりません。特に今回は大量に並んでいるのではっきり見えてきます。宗教的な意味や第二次大戦などの諸々のファクターが引き起こした現象だとしたら、なおさらです。

美術館としては美術史的にこのような流れがあって、故にこうした表現が可能になったという説明づけをするのは当然ですが、個人的にはそうは思えませんでした。

まとめ

量が多く見応えがあり、一般料金1800円は安いと思える充実量です。学生は無料なので、絵を描いている学生なら何度も通うべき展示だと思います。

激しい色が多いので、目がチカチカする感はあり、展示量含めて体力に余裕がある時に行くことをおすすめします。

次にこのような展覧会は当分ないと思いますし、必見です。ただ展覧会作品の半分以上はここの所蔵品ですし、他も国内収蔵品が多いので、美術館を熱心に回る愛好家の方には既視感があるかもしれません。ただこのように網羅的に並ぶことで全く違う印象を受けるのは間違いありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?