CO2施用において飛躍的に光合成速度を高める方法?_イチゴ栽培

植物の光合成では、太陽エネルギーを使って、炭酸ガス(CO2)を原料として、無機物であるCO2が生物が使える有機物に合成されます。

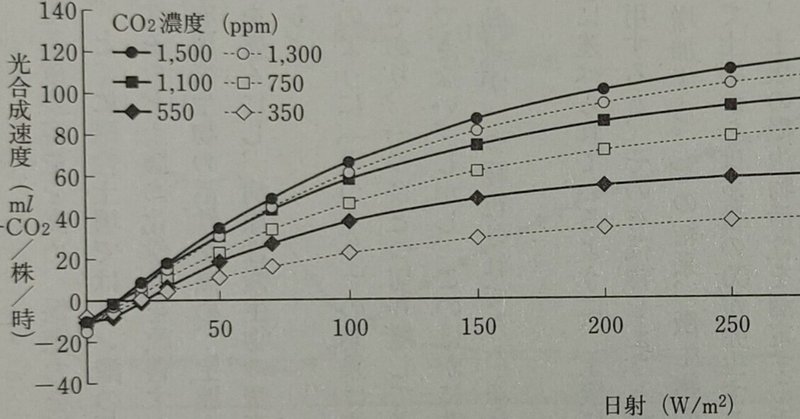

光合成速度と光の強度の関係は、各炭酸ガス濃度に対して、以下の図のようになります。

また、上図から数値を読み取って横軸を炭酸ガス濃度にした下図です。

上図2つから読み取れる特徴としては、

(1)日射300W/m2以上で、光合成速度は飽和する。

(2)炭酸ガス濃度750ppm付近で、光合成速度の直線的増加の傾きが緩くなっている。

上の(1)について調べてみました。

((2)については、何かわかれば別の機会に記事にします。)

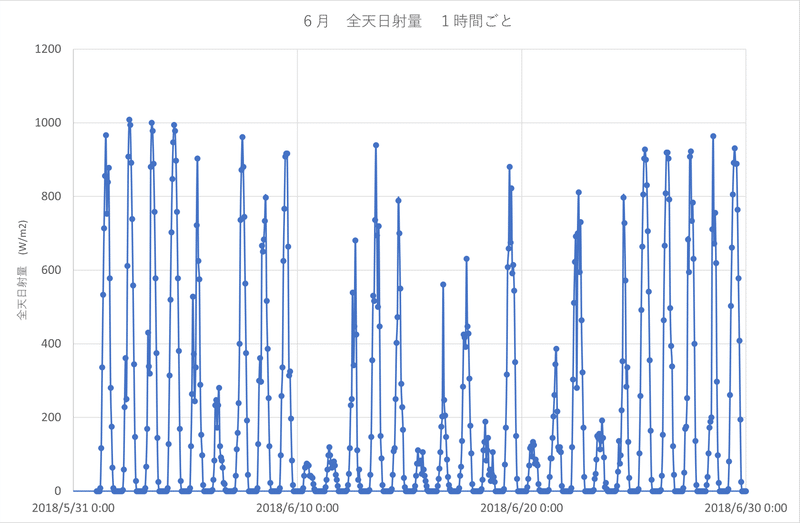

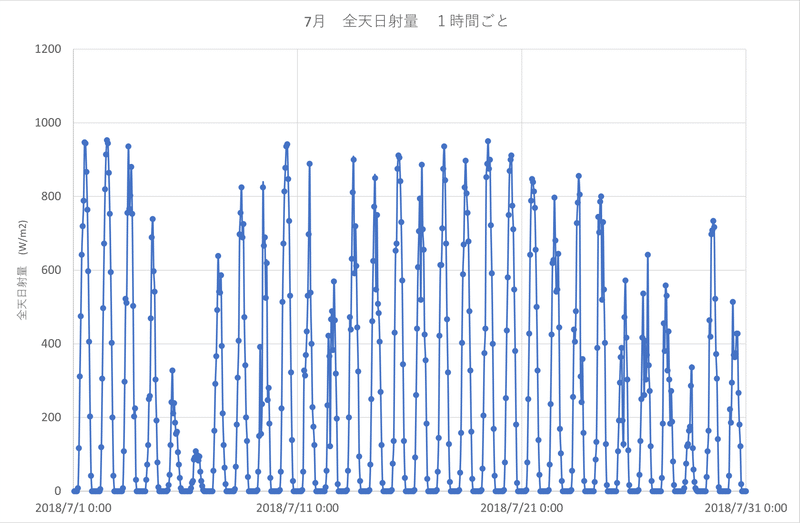

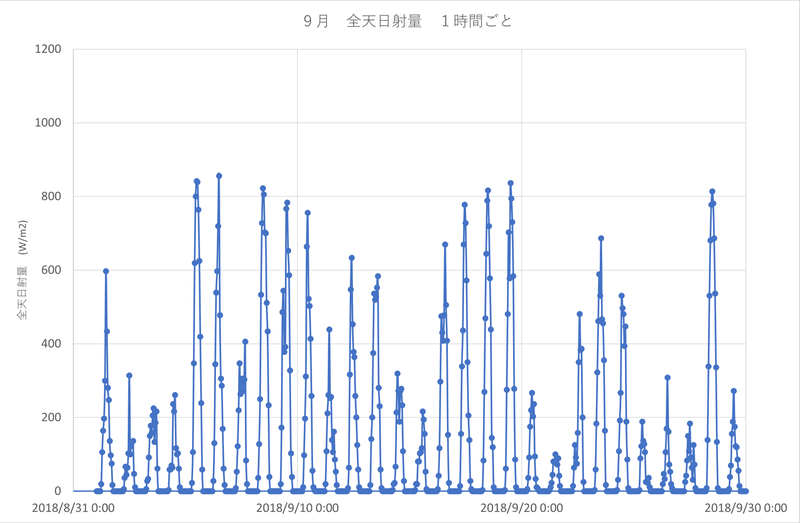

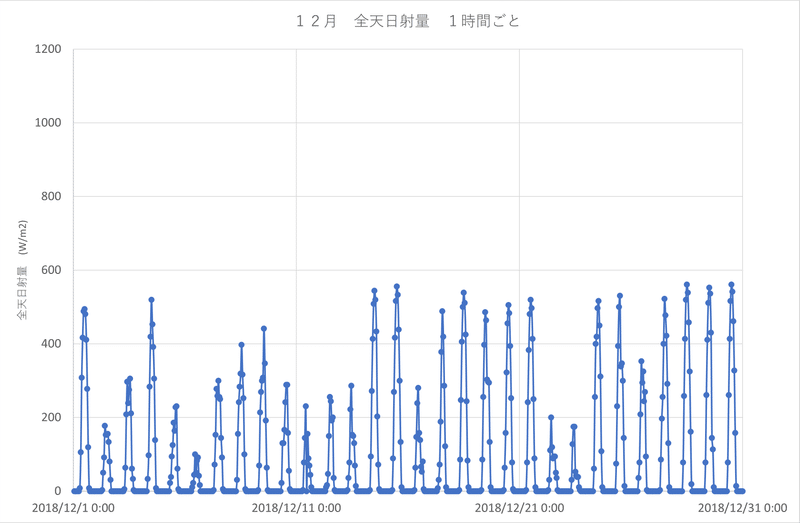

まず、実際の日射量が年間でどの程度なのかを調べました。

東京の2018年の日毎データで、気象庁HPからデータをダウンロードしました。

図から読み取れることは、どの月も晴れていれば、日射300W/m2以上が確保されて光合成速度はほぼ飽和するので、十分な日射量だということです。

なお、各月で日射量が極端に低くなる日がありますが、雨または曇り故で日射量が少ないのだと思われます。

雨が降り続くと、作物の生育に影響を及ぼすことが、よくわかります。

各月の図は、本文の下に添付していますので、興味があればご覧ください。

さて、掲題の「CO2施用において飛躍的に光合成速度を高める方法?」ですが、「日射300W/m2以上で、光合成速度は飽和する。」は、何が律しているのかを知れば、飽和しないようにできるかもと考えて、以下のように考察しました。

題名の中の?は推定故につけています。

手掛かりを2つ見つけました。

1つ目の手掛かりは、「最小律」です。

「植物の成長にはさまざまに必須栄養素が必要であるが、そのうちの1種類でも不足していると、その不足している栄養素の量によって全体の成長が規定されてしまう。このような性質を「最小律」とよぶ。」(引用:光合成の科学 東京大学光合成教育研究会編 東京大学出版会 120頁)

まず、炭酸ガス濃度に関わらず、日射300W/m2以上で、光合成速度が飽和していますので、炭酸ガス濃度以外の何かが律していることがわかります。

2つ目の手掛かりは、実際に異常な成長をする「木材チップの発酵熱利用のハウス」です。

発酵槽から熱、水蒸気や炭酸ガス等をハウスに引き込んでいます。

(引用:農家が教える ハウス・温室 無敵のメンテ術 農文協編 114頁)

ポイントは、

(1)高い炭酸ガス濃度5000ppm

(2)高い湿度90%で水やりが不要

(3)かすかに香る木材チップのカラマツの香り

(4)巨大なナスの葉と数十倍の収穫

(5)無肥料

(6)根量が1/3

(7)ほぼ無病

これらから、次の事が考えられます。

(2)は、高い湿度90%で葉の気孔からの水の蒸散がほとんど出来ない。

(3)(5)(7)は、ハウス内の水蒸気に栄養分・耐病性が含まれている。

(4)は、光合成速度がかなり高いことを表す。

(6)は、根からの栄養成分の吸収がかなり少ない。(2)の結果とも考えられる。

また、

「植物にとってはCO2は基質として重要ではあるけれど、一定以上の濃度になった場合は、気孔を閉じて蒸散を防ぐことを優先する機構がある。」

(引用:光合成の科学 東京大学光合成教育研究会編 東京大学出版会 268頁)

通常、光合成速度がある程度速くなると、水分蒸散を抑制するために気孔は閉じるようです。

しかしながら、(2)の時、葉の気孔は開きっぱなしで、逆に気孔から水分・栄養分、そしてCO2を取り込んでいる可能性が推定されます。

すなわち、「木材チップの発酵熱利用のハウス」では、次の図のオレンジ色の線のように、光合成速度が飽和にならないのではないかということです。

もし、(4)が、日射300W/m2以上でも、光合成速度が飽和していない状態にある故ならば、通常の飽和状態を律しているのは、気孔ではないかと推定されます。

これは、推定ですので、証明するにはまず「木材チップの発酵熱利用のハウス」で上図の実測が必要です。

たいへんな作業ですが、大学での論文題目として、良いのではないでしょうか。

また、もし推定どおりならば、特に植物工場で、この技術を導入して、安価に上記の条件を再現する施設・方法を考案するとともに、栽培面積当たりの生産量を大幅にアップすることで、原価を下げることが見込めないでしょうか。

以下、「木材チップの発酵熱利用のハウス」の引用です。

以下、東京2018年の日毎の日射量データで、気象庁HPからデータをダウンロードして月毎に作図しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?