プロが教える-ペラ1枚ゲーム企画のテクニック【技術解説】

面白いゲーム企画書を書くコツと具体的な手順・手法を「ペラ1枚企画コンテスト」のサンプルとして作ったこの例を元にステップバイステップで公開します。

はじめに

今年もCEDECにてPERACON2020が開催されました。

(この記事は2020年に投稿されたものです。応募/審査はすでに終了しています。)

ペラコンとは、ゲーム企画を考えるコンテストイベントです。

毎年のお題(テーマ)から発想し、ペラ1枚でゲームコンセプトシート作品を作り、応募する。というコンテストになります。

近年はプロアマ問わず誰でも応募できるコンテストとなっております。

2020年のテーマは「しめる」でした。

ぼくは今年も審査員として、WEB審査をおこないました。

応募作は玉石混淆……というより、ダメな企画書のオンパレードです。

中には稀に素晴しい作品もありますが、非常に少ない。

毎年のペラコン応募作のダメパターンで目立つのは、おもに2つ

1.むずかしく考えすぎ(複雑にしすぎ・ひねりすぎ)

2.書面が説明になってない(詰め込みすぎ・散漫としすぎ)

しょうがないことではありますが、毎年毎年、一向に改善されません。

そこで、今年のテーマに沿った参考例として、ぼくがサクッと書いてみたものがあります。(応募期間終了後の後出しですが)

作成時間は、3時間程度です。以下に、それを紹介します。

おまえらなんでややこしく考えるんだ。しめるアクションがもう爽快だとかカッコイイとか楽しいとか、ふつうに考えろふつうに!しめる時点でなんか楽しげに見せないとダメだろ。というわけで、ぼくが2秒で思いついた模範解答例です。実際にはこういうの10コぐらい考えて、いちばんいいやつ送れよ~ pic.twitter.com/2VtQJgievz

— げーむ仙人🧙🏼♂️かいぽん(ぱぱら快刀🔪) (@kenji_kaido) September 2, 2020

これがプロの仕事です(自画自賛!)

このnote記事では、このサンプルをどのようなプロセスで作ったか

1.ゲームコンセプトの考え方

2.書面作成のテクニック(伝わる書き方)

2つの点について技術的解説をおこないます。

解説の講義レベルは、プロ/アマ向けの初級~中級を想定しています。

来年以降の応募作の参考としてお使いください。今後の応募作が、少しでもクオリティアップされるよう願っています。

1.ゲームコンセプトの考え方

ペラコンには毎年異なったテーマが運営側で設定されます。

今年のテーマは「しめる」でした。テーマはあえてのひらがなです。

この「しめる」から自由に発想を広げて、ゲームアイデアを考え、紙1枚で説明せよ。これがコンテストのレギュレーションです。

この「しめる」をどう解釈するか。パッと思いつくところでは「閉める」「絞める」「締める」「占める」「湿る」「〆る」「シメる」などですね。

なかにはダジャレで「死メール」とか「シメル将軍」とか無茶な発想もあるでしょう。

どの解釈をもとにアイデアを考えるか?

みなさんに重要なことは1つだけです。

変化球はやめろ

ストレートで素直な解釈でいいのです。まず直球です。特にアマチュアの方は、直球も投げられないのに、変化球を投げようなどと考える必要はありません。

今回のテーマ解釈をストレートに解釈すれば、直球たるものは「閉める」が本命かな。もしくはせいぜいが「絞める」ぐらいです。素直に思いつく素直なものでいいのです。

他の解釈でゲームを成立させるアイデアをひねり出すのは、まず大変でむずかしいと初見で一旦見切りましょう。

なにかを「湿らせて」、それ、楽しい?

繰り返しますが、変化球を投げるぐらいなら、へろへろでもいいのでストレートを投げてください。

なぜ変化球がダメか? 審査のストライクゾーンに投げ込むのが難しいからです。直球でお願いします。

なにを「閉める」か、その考え方(重要)

サンプル例を考案するにあたって、まず直球である「閉める」から考えます。「閉める」モノにはどんなものがあるか、思いつくかぎり列挙します。

「ドア」「窓」「シャッター」「フタ」「引き出し」「ジッパー(特に社会の窓)」「バルブ」……いろいろ思いつきました。

この中から、ゲームになりそうなものを選ぶ。これが常道です。

横道に逸れますが、(ゲームに限らず)アイデアを考えるにあたっての基本プロセスは、

大量のネタを出す(この時点ではとにかく数を出す)

ネタの中からイケそうなものを選択する

これが基本です。

その際、ネタを集めるフェーズで、選択抽出や評価は考えません。

ネタの選定はその後です。そして、なにを選ぶかについて、選択基準を設定する必要があり、この選択基準設定こそが本当に重要なことです。

横道おわり。

たくさん思いついた閉めるモノから、なにを選択すべきか、選択基準を設定します。

今回はゲームですので、選択基準には鉄則があります。

閉める行為そのものに「爽快感」「カッコイイ」「カワイイ」「非日常感」などなどの楽しさがあるかどうか

これが鉄則です。これが直球です。

逆に、採用すべきではないものは、

ダメ例:「閉めたアクションのあとに、なにかが起こるのを待つ」

タイプのゲームルールです。操作アクションが楽しさに直結せず、遊びとして迂遠なものになってしまいます。

具体例としては「バルブを閉めて、水が貯まるのを待つ」などですね。

よほどの技倆がないかぎり、これで面白いと思わせるものは作れません。

さらに、特にまずいものとして、

マイナスをゼロにするゲーム

があります。ダメ!ぜったい。

ありがちな例が「敵に追いかけられてピンチ→ドアを閉めて防ぐ」などです。

マイナスな状態を、操作介入を行なって、通常状態(ゼロ)に戻す。

これはプレイヤーががんばってうまくプレイしても、得られるものはゼロです。労力として割に合いません。つまらん!実につまらん!!

もちろん、マイナスをゼロに戻す要素がゲーム内でのピンチ演出として使われる場合もあります。しかし、メインコンセプトとしてこの選択はありません。真っ先に捨てましょう。

「ものすごいマイナスを作り、一発でチャラにする(爽快!)」という例外もありえますが、考えなくてよろしいです。狙って思いつくには、宝くじ級です。

実際の思考の流れ

今回ぼくがサンプル例をつくるにあたって、ドアだとか窓とかで考えてみました。しかし、選択基準(爽快とかカッコイイとか)に沿った、面白い使い方の案はなかなかでこなかった。

今回応募作品の中には、特別なシチュエーションを設定することで、ドアを閉めること自体に面白さを持たせた良アイデアがありました。これは思いついた人がエラい! こういうケースもあります。粘って考えることも必要は必要です。

今回はサクッとサンプル作りたかったので、粘って考えることは捨てて、一旦考え直しです。閉めたその瞬間に爽快だとか楽しいことが起こるモノは……

「万力」とかどーかな? 万力をガシっと閉めると、障害物とかがバカッと圧壊して破片が飛び散るとか。天井のパイプに万力でつかまるとか!

つまらん!せせこましいわ!

誰か「万力?閉めてみたーい!」とか思うやつおる?

万力しめるゲームとか、ショボくない?

万力アイデアも捨てます。ただ、万力で閉めてバカッとなるのはわりといい。ほかにそんなものはないかのう?

万力といえば……ワニのクチだよね。万力なみにものすごい絞める力があるもんな!

こうやって連想つなげるには、一般知識をどれだけ持っているかです。いろんなことに興味を持って知っておくことが助けになりますね。

ワニのゲームといえば「ワニワニパニック」が有名ですね。じゃあ逆にワニを操作して叩きにくる相手をパクッと食うみたいな感じか。操作のメインは、ワニのクチを「しめる」。タップしたらクチがパクッとしまる。これどうかな!

周囲を飛び回っている虫とか鳥とかにガバッと噛みつく。鳥は血なまぐさくてマズいな。虫っていうのも小さい。もっと楽しげなもので、普段ワニが食わないようなもの(ここではヒネりが重要)まあそれは後から考えよ。

うん、これイケるんじゃないの!

基本のアイデアベースが決まりました。万力以降の考案時間はだいたい2分程度(えっへん)。時間については手慣れが必要なので、ここに時間かかっても気にする必要はありません。

大事なのは、自分のアイデアに自分でツッコんでダメだしする、そのサイクルです。そして到達したネタの強さです。

イケそうな予感が固まったので、さっそく書面作成に取りかかることにしましょう。

2.書面作成のテクニック(伝わる書き方)

書面作成のツールはなんでもいいのですが、ぼくが今回使用したツールは「PowerPoint」です。ぼくはたいていパワポを使います。テキストや画像データのハンドリングがらくちんで、ちょうどいい。

以下では、その作成プロセスと、個別の基本テクニックを紹介します。かなりいろいろあります。

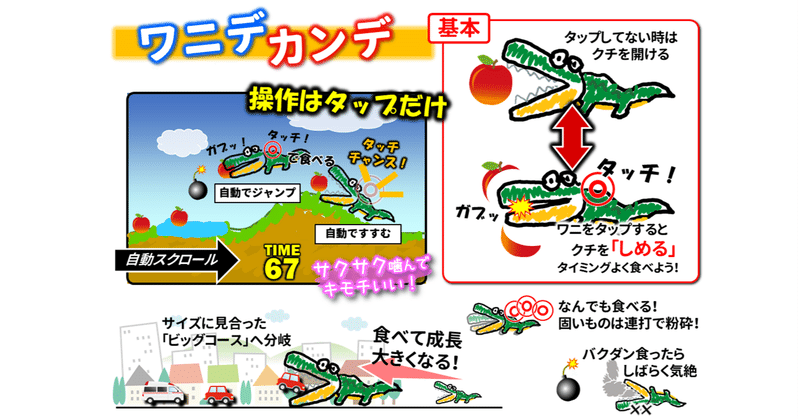

最初にワニの絵を描く

メインコンセプトは、ワニのクチを「しめる」ですので、そこを説明するための基本となる絵素材を描きます。

ぼくは絵心はないので、絵を描くのはつらい作業です。しかし、それを逆手にとったテクニックと手順を、まず紹介します。

描くものはポンチ絵

へたくそがヘタなりに適当に描いた絵(説明用の絵)を「ポンチ絵」と呼んでいます。絵の上手い人でも、手抜きで時短しつつ、ヘタウマなポンチ絵を描くことをオススメします。

仮の絵だとわかる

あまり精密に描きすぎると、それが実際のゲーム画面だと思われて厳しく評価されてしまいます。絵描きさんならそれでもいいかも知れませんが、あえてポンチ絵を使うことで「ああ仮なんだな」「実際にはもっとちゃんとしてるんだな」と逆に思わせることができます。

見た人の想像力で補完がかかる

さらに、ポンチ絵を見る人の想像力が働くことで、勝手に頭の中で素晴しいゲーム画面に補完してくれます。アホな絵ほど想像力の余地がある。そう思ってくれます。これは言い訳ではなくテクニックです!テクですよ!

「実際には○○風なポップな絵」「超リアルなグラフィック」だのなんだの、注釈をつけるのもいけません。想像力を阻害します。

ただし、それなりに丁寧に、魂を込めて描きましょう。投げ捨てたようないいかげんすぎる絵は逆印象となります。

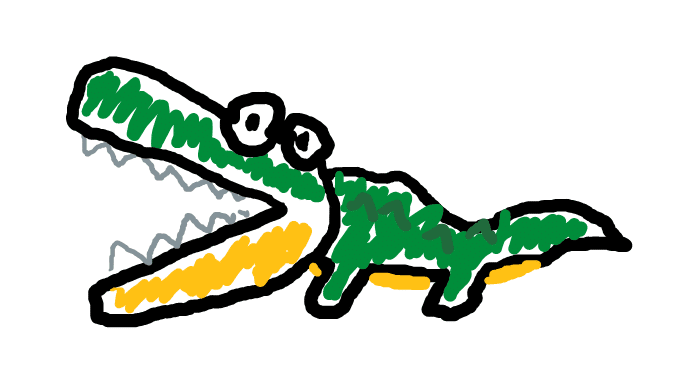

描いた手順

Google検索で、参考用のワニのイラストを探します。今回狙うのは、クチを開けたワニの絵です。目的に合致したイラストをみつけたら、それを参考にして、パワポのインク描画機能を使って、自分で絵を描きます。

ネット上の画像をそのまま使うのは厳禁です。そのまま流用したいなら、著作権フリーと確認できるものを使って下さい。

もしかしたら「いらすとや」などでもワニの絵はあったかもしれませんが、より下手な絵にしたいので、描いた方がはえーや。

輪郭を描いて、色をぐしゃぐしゃっと適当につけます。ワニにさえ見えればいいので、あまりキレイすぎないで良いです。

クチを開けたアホ顔のワニが描けました。これでもワコムのペンタブを使って描いた渾身のイラストです。

つぎにクチを閉めた絵も必要ですね。

ワニくんのクチが閉りました。

Office系のインク描画機能はベクターグラフィックなので、こういうときにラクです。回転させる前に、歯とか余計なものの削除も簡単です。

絵は左右反転できるので、どちら向きで描いてもいいのですが、「タップしたらクチがしまる」という基本操作なため、右利きでプレイしやすいよう、ワニくんは基本左向きという画面を想定します。

絵はこんなもんでいいでしょう。もう描きたくない。

以降は、なるべくこの絵だけで押し通したいと思います。

基本操作の説明図を書く

絵が描けたところで、基本操作を説明する図を書きます。

これは必ず図です。文章で説明してはいけません。

書面の背景画像ですが、単色一色にしてください。グラフィックの背景は不要です。なぜかというと、

・見た目がごちゃごちゃして言いたいことが伝わらない。

・見る人の想像力を阻害する。

・用意するのが面倒くさい。

ぼくはほとんどの場合、白一色です。ほかの色を使う場合は、ちゃんと目的を持って使います。クールなイメージを持たせたいときは青色や黒などを使うこともあります。

さて、図が描けました。

ここで重要なのは、必ずビフォーアフターで書くことです。

補足のキャプションも付けます。絵と最低限の文字で説明することでしっかり伝わるようになります。

ここでテーマの「しめる」を使ってるんだよ、という強調もしておきます。基本アクションにテーマを使ってますアピールです。

タップアクションですが、ここではタップ=二重丸というアイコンにしてみました。「タッチ!」とキャプションつけることで、まあ分かる分かる。分かるじゃろ。二重丸アイコンにすることで、後々の操作説明にも流用できます。

後回しにしていた「なにを噛むか」の絵も付け加える必要があります。ここ重要。「万力」のときに考えてた、バカッと割れるものがいいです。

万力でぎゅーっと潰すと割れる → 握力で潰す → 握力で潰すといえば、もちろんリンゴ!と連想します。ワニの緑色とリンゴの赤色の対比もいいかんじだ。

パワポの画像検索で著作権フリーのリンゴ絵を探し、ペーストします。リンゴが破裂した絵も必要ですが、これは白色の楕円でリンゴの一部に重ねてマスクすることにしましょう。破片っぽいものができた!のでこれをコピーペーストして配置します。(こういうときに背景単色は便利です)

最後に、この説明図は特に重要なことなので、「基本」という見出しを付け、赤い四角で囲んで、セクション分けをして強調します。

次は、想定ゲーム画面をつくります。

想定ゲーム画面を作る

ゲーム画面のイメージは、企画書に絶対に必要です。

プレイヤーはこのゲーム画面を見るんだ!という説明です。

ゲーム画面こそが最もわかりやすくゲーム内容を説明する素材になります。場合によっては、このゲーム画面ひとつだけで充分な企画書になりえます。

ここから先は

¥ 100

サポートは100円~と少額からできます! 金額はもうお気持ち程度でまったく充分ですので 記事書く手間賃ぐらいとおもって投げ銭おねがいです<(_ _)> ぼく、いっしょうけんめい頑張って書いたんよ……