アラビア科学史の近代数学における役割

私は古代において当時最もすぐれた科学を持っていたのは

アラビアだという事をきいて以来、

今まで聞いた科学史というものは

いかにヨーロッパ中心の視点で書かれていた事を知った。

たとえば、初めて進化論のような概念を唱えたのはアラビア人のイブン•ミスカワイという人だっているし、かのニュートンでさえ光の屈折についての最初の記述イブン•アル• ハッサムだし、重力についての考察はアル•カジンによるものがあった。

(まぁそれでもニュートンには万有引力の発見のりんごの逸話よりも微積分の発明というはるかに重要な仕事があったわけだが•••••。)

そもそもルネサンスの 3 大発明とかいってるのもとっくの昔にもともと中国にもあったものだ。それだけ西欧文明のプロパガンダというか宣伝能力とやらには頭の下がる思いというかなんというか.

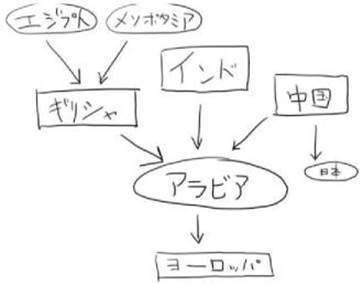

それでも数学史においての、ギリシャはもちろんインドなどの数学の伝統をその独創性を用いて融合した点では科学史を語る上では避けられない。

何よりもアル•フワーリズミーとの天才数学者は「アルゴリズム」などの語源にもなっている。そしてまたゼロの概念の発見もインドから学びギリシャ等から結びつけた業績は大きい。

(インドはかいた途中の計算式は全て消してしまうような謎の癖のある国だったのでなんとも悩ましい天才の国だ。ラマヌジャンとかもそうだ、)

他にも格子計算法などほとんど現代の筆算に近いものも発明していた。

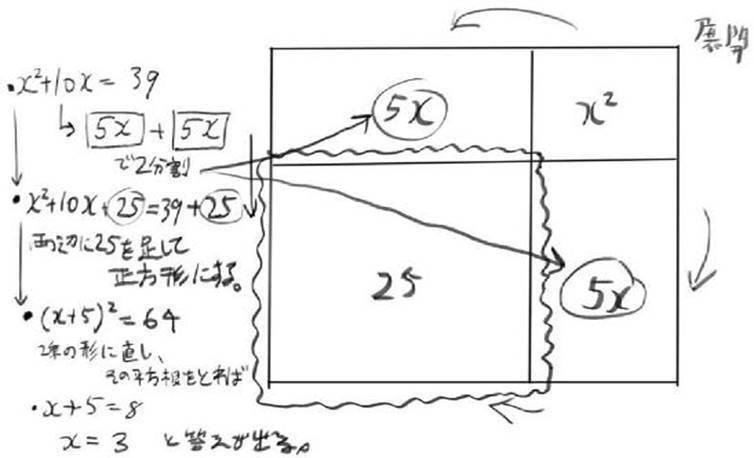

さらにアル•フワーリズミーに功績はこれだけにとどまらない、今の中学生の数学で習う代数の2次方程式の解法などもこのころ確立されたものだ。

それもややこしい抽象的な文字式だけじゃなくて、幾何的な直観的イメージを伴ったいわゆる「平方完成」を生み出したのもこの人である。

それまでは 5x+5=8 や 18x+1=24+5x 等の足したり引いたりすることで解く1次方程式だけの問題に限られていたのだが、

二次元の幾何図形に対応させる事で 2次方程式を解く「因数分解」が可能となったのである。

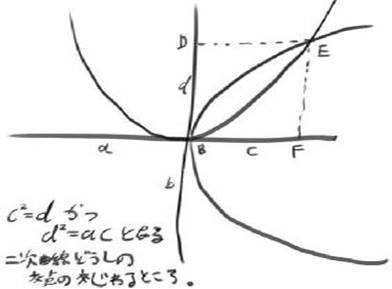

このさらに上、3次方程式の幾何的解法をも求められていた。

(西洋での代数的解法ははイタリアのカルダノとされている。コイツもパクリ疑惑があるが、)

以前は代数的人種と幾何的人種は別ものとされていたのだがこれにより各地の幾何学と代数学が初めて統一されたわけである。

これらの業績は後のフェルマーやデカルトらの座標による「代数幾何」ではなく「幾何代数」とも呼べる革新的な方法だった。

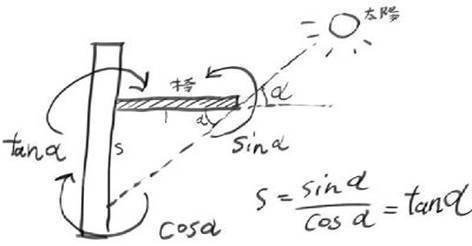

そしてついにアラビア数学はエジプトやインドの測量法の伝統に基づいて三角法を完成させる。

これらは今で言う三角関数とほぼ同じものだ。これでもう現代の中学生が習う数学は当時でほとんど網羅していた事がお分かりになるだろう。となると後は高校数学の範囲を残すのみとなったが、

その後なぜかアラビア科学は衰退の一途を辿り、ヨーロッパの次で発明されたニュートンやライプニッツらの微積分という強力な近代兵器によって駆逐されてしまい。現在の科学の主導権を握っているのが誰かを考えれば、その後どうなったのかは皆さんの知っている通りであろう。

<後記>

ついでに言えば、この参考文献である「非ヨーロッパ起源の数学」はヨーロッパ中心の世界観を変えるという作者の志も伝わってくる名著だ。

(その割には book-off の 108 円で売られていたのを、たまたま前から見つけていて買っておいていたのだった。)

しかし、ただひとつ不満なのは日本の和算についてはあまり触れられていない点である。 どうも筆者は和算など中国数学の一部くらいにしか思っていないのではないか?それこそ一章くらいはページを割いているべきであろう。

(少し時期はずれるかも知れないが、独自に発展したことは確かである。)

日本にも関孝和などの天才たちがいて円周率とかも求められていた。

それどころか行列式や積分の概念にまで到達していたのだが、それでも遂に「微分」の考えには到達する事が無かった。

何故かと聞かれると私には確証が持てないが、

とにかく中国や日本などの東アジア系は代数にはめっぽううるさいが、幾何は苦手で。明治時代の海軍伝習所でもユークリッド流の幾何学の習得には苦労したという。そもそも日本人はゼロの概念から希薄で、

(算盤の空いた穴をとおいたこと程度はあるみたいだが。零[ゼロ]という漢字も難しい方しか無い。)

どうも中国大陸系とアラビア系との交流はなぜかあまり大きいものが見られず、

もしもここでなんらかのルートでアラビアと日本との交流があったならば、

アラビア流の幾何的代数という相性のいいものが伝わっていたのなら

それこそ種子島の鉄砲などという事件なんぞよりも遥かに科学史的な大事件へと発展して

いたのではないかとも思えるのである。

もしかしたらヨーロッパとは独自の発展を遂げ、「微分」にも匹敵する大革命が起こってい

たかもしれない。

まぁこれらはただの妄想に過ぎず、歴史に if はご法度なもんだが

それでも「今」に対しての if を考える事は必ずしも罪ではない。むしろそういう視点をも

ってみることがこれから先の科学史をつくっていく上で大切なのではないでしょうか。

<参考文献>

非ヨーロッパ起源の数学 ジョージ•G•ジョーゼフブルーバックス講談社 1996年

イスラム文明論

http://pathfind.motion.ne.jp/isram.htm 2001 年長沼伸一郎

Wikipedia 和算

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%AE%97?wprov=sfsi1