9月に読み終えた本

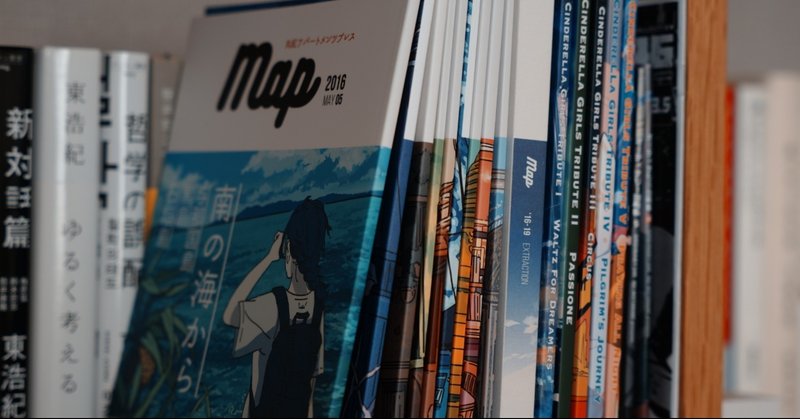

読んだ本も積読もすぐ手に取れるところにあるといいという考えなのでそこそこ大きめの本棚を買ったのだが、実際は並べきれていない。その中には同人誌がけっこうあって、読み返したくなるとクローゼットの奥深くのダンボールから探していたのだが、さすがにめんどくさいので一軍的なもの選んでを本棚に並べた。薄い本と言われるぐらいなので見た目はパンフレットみたいなのだが、装丁にこだわっているものも少なくないので並べるとけっこういい感じになる。薄いので背表紙からパッと何の本かわからないのが玉にキズだけど。

本棚を充実させる話は井庭崇さんもしていて、(レベルが違うけど)ほんまそれですわとなったのでおすすめしたい。

デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)

心躍るタイトルである。なかなかのボリュームだったが、思わず買ってしまった。

Bullshitとは「たわごと、デタラメ」であったり「無価値なもの」を意味する言葉だが、著者はそんなbullshitな仕事が現代に蔓延し、我々を蝕んでいるという。

ブルシット・ジョブは次のように定義される。「最終的な実用的定義=ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている」(P28-29)まったく必要ないにも関わらず給料はもらえ、しかも必要さをアピールする必要のある仕事…。一見すると給料もらえるしいいじゃんという気もするが、実際にこのような仕事につくことでうんざりし、心を蝕まれたような人たちの証言がたくさん紹介される。これは経済的な問題である以上に心理的な問題、言い換えれば自尊心に関わる問題なのである。「やりがい」という言葉はともすれば胡散臭く聞こえるが(そう思っているのは自分だけかもしれない。「やりがい搾取」という言葉に引っ張られすぎかも)、一方でやりがいのない仕事というのも暖簾に腕押しというか、「世界」に対して何ものも行使できていないという徒労感を与えるものなのだと思う(「遊び」は、我々の力(権力)の行使それ自体であり、悦びであるという説が出てくるが、しっくりくる説明ではある)。

個人的にそうだよなあと思ったのは、労働することが「一人前」であるという観念についてのところで、グレーバーは歴史的起源を掘り起こしている(当然ヴェーバーの『プロ倫』につながる)のだが、自分の大学以降はこの観念に圧倒されたり反発したりの人生だったなとあらためて思った。一方でこんな観念を腐しながらも、他方就活がうまくいかないことで自分は「成熟」できていないのではないかという悩みを常に持っていた(いまも名残がある)。そういう人たちを励ますような本かと言われると微妙に違う気もするが、ベーシックインカムを提言なども含めて、労働至上主義的な考え方をどうにかするべきだという気概が伝わってくるようである。誤解を恐れず言うならば、そういう世界自体にbullshitと言っているような本である。痛快である。働いてる人、特にエライ人にはぜひ読んでもらいたいと思う。

ちょうど読みすすめているタイミングで、著者のデヴィッド・グレーバーが亡くなったそうだ。他の本もおもしろそうだし、これからも精力的に活動するのだろうと思っていたところだったので残念だ。

鈴木智彦『ヤクザときどきピアノ』(CCCメディアハウス)

小野美由紀さんのnoteを読んでおもしろそうだと思って読んでみた。著者はヤクザ関連のルポを中心に書いているライターで、ヤクザがピアノを習ったという本ではない。ただ、急いで付け加えると、時折書かれる剣呑なヤクザエピソードが、ピアノに対する真剣さと相まって謎の緊張感を与える。

30代半ばになってチェロを習いはじめた自分としてはすごく共感するところがあった。いちいち書かれていることに「わかる…」「あるある…」と思うのだが、それ以前に、自分の身に起きていることやレッスンで習ったことを、ライターとしてしっかりと言葉で捉えているところがすごく良かった。自分もチェロのレッスンについて書いているけど、本業の人が書くとさすがだなと思わせる。「言語というツールで現象を深掘りし、ナイーブな子供が泣くような経験ですら客観的に楽しめる」と書いているが、まさに、と思う(と同時にそうでもしないと時間が足らないのだ)。

レッスンの先生もとても魅力的な人で、よくぞここまで名言を吐くなという気持ちにさせられる。最後の方まで読むと、著者の勢いに合わせてそうなったというような記述が出てくるけど、個人個人に合わせてそういう丁々発止のやりとりができることは素晴らしい先生なのだなと思う。

なによりいいのは、最初から最後までピアノを弾くことの嬉しさや楽しさがとてもよく伝わってくることで、ほんとそれだよな、俺もチェロ楽しむわという気持ちになったことだった。

セオドア・グレイシック『音楽の哲学入門』(慶應義塾大学出版会)

最近音楽の本を読みがちなのと、美学の本を読んだので、音楽の美学の本も読んでみた。

この本は音楽の専門用語や楽譜がほとんど出てこない。それは音楽の概念や言葉の分析に重きが置かれているからで、音楽に限らず哲学一般(?)の入門書とも言える。

「音楽」は文化や歴史のネットワークから生み出されており、そういう意味では鳥の歌は「音楽」ではないし、「純粋な聴取」というものもありえないということが書かれていて、おもしろい。音楽もまた、我々の言語活動の所産(たとえ歌詞がなくとも)であるというあたりが、哲学書だなと思った。音楽理論を知らなくても興味深く読める。

宮野真生子・磯野真穂『急に具合が悪くなる』(晶文社)

哲学者と人類学者の往復書簡形式の本。宮野のことは、著作を書店で見かけたのと、昨年亡くなったということは知っていたので、この本のタイトルを見たときにその病気のことが書かれているのだと想像した。

読むと、この二人の応答がすさまじい。最初の方では、医療がもたらす確率論的なリスク管理(「この薬を飲まなければ何%の確率でこうなります」というような)がいかに患者の心身を疲弊させ、生活を変えるか。磯野は医療人類学者として経験したフィールドでの事例を書きつつ、宮野はそれに自身の病と専門である哲学の言葉で答える。リスク、確率、客観性といったものがいかに人に身動きをとりにくくさせるかが、双方ともに見事に書かれていて驚く。

途中、宮野の具合が本当に悪くなってくると、磯野があえて、宮野の直面する「死」について哲学者の言葉で書くよう求めて、それに対して宮野から文章が豪速球で投げ返される。ここからは本当の真剣勝負、魂のぶつかり合いのようになってきて、息を飲んでしまう。宮野が「偶然性」や「運命」について、本当に身を切りながら言葉を書いているのが伝わってくる(「偶然性」は宮野が専門とする九鬼周造が考察した概念のひとつ)。たとえ宮野の死を知らなかったとしても、そう思うような文章だと思う。「偶然性」については、最近『ゲンロン11』の東浩紀の文章(「悪の愚かさについて2、あるいは原発事故と中動態の記憶」)を読んだのもあっておもしろく読んだ(東も「偶然性」をずっと考えてきた人だ)。

本当におもしろくて、名文も多く、Kindleのハイライトがけっこうな数になった。こんな濃い文章のやりとりはなかなか読めないと思うので、興味があれば絶対に読んでみてもらいたい一冊。

飯田有子『林檎貫通式』(書肆侃侃房)

短歌に少し興味はあったものの、それなりに歌集を読んだことあるのが穂村弘ぐらいしかなくて、何かあるかなと思っていたところ、書肆侃侃房が「現代短歌クラシックス」と称して、現代短歌の重要な歌集を新装してリリースをしていると知って興味を持った。その第一弾。

一読したところ、性(女性性)や排泄、身体にまつわるイメージがけっこう散りばめられていて、タイトルもそういうことなんだなと納得した。大胆に破調しているものもあって、短歌でこういう破調を見かけると、詠まれているモチーフなどにも関わらず、激しさみたいなものがそこで表現されているようにもとれておもしろいと思う。定型詩ならではというか。あるいは、一見爽やかそうに見える歌も、どこか不穏そうな雰囲気をたたえていたりして、短い中にも色んな感情が層になるような感覚がある。

歌集とか句集、詩集は奥深いけどわりとさっと読めるのが地味に良いと思う。シリーズを続けて読んでみたい。