DATA Saber挑戦記録13日目。振り返りと傾向線と効果的なグラフの魅せ方の話。

何時間勉強したのか?(WEEK1〜2:振り返り)

DATA Saberに挑戦を決めてもうすでに2週目に突入しております😣

ここで1週目・2週目の振り返りをしていこうと思います。

まずDATA Saberに挑戦するにあたって

3ヶ月間で150時間の勉強が必要と言われています。

具体的に何時間勉強しよう!というのは決めていないのですが(ダメだろ)

毎日自分がどれくらいDATA Saber関連に時間を使えているのか

記録しようと思い、「勉強タイマー」というアプリをダウンロードしました!

(本当は他にも色々勉強時間記録系のアプリを登録したのですが、

広告だったり、使い勝手が悪かったりで、この子に落ち着きました)

毎日何かしら机に向かうようにはしていましたが

例えばViz投稿どうしよう・・・とか、ブログの記事をまとめていたり、

勉強をガツガツしていない時間も含まれています。

4月22日〜5月4日(約2週間)まででできたことは

・Ord1〜Ord2合格(絶対復習しないといけない!!!)

・ブログ2回投稿

一応1週目と2週目でOrd1とOrd2を合格するという目標は立てていたので、

なんとかギリギリ達成の状態です!汗

今後2週間で進めたいことは・・・

・Ord3&4

・ブログ投稿3回目(多分この記事)でコミュニティポイントをもらいたい

・Ord1&2復習

・Viz投稿

・社内でのアウトプットの準備

(ひぇ〜やることいっぱい・・・できるかな><)

DATA Saberのコミュニティポイントはブログを書いたり、Vizを決まった回数投稿したりすることで得ることができるのですが

その内容は事前に自分の師匠に報告して、その内容でポイントを得るに値するか

確認してもらうことが必要です!(そうではない場合もあるのかもしれないですが、内容的に不足していたりする場合もあると思うのでせっかく挑戦するなら、不足なく良いものを作り上げれるように師匠に相談するのが良いです!)

技術課題と並行してこの部分を進めていく必要があるのですが

なんとも時間だけ使ってあまり進んでいない時もあり、焦りが増しますw

そして5月2日仕事が忙しく、またすこぶる体調が悪かったため

それを引きずって5月3日もほぼ寝て過ごし、勉強が全くできなかったのも

焦りが増す〜😭(だがまだ大丈夫、これからだ!と言い聞かす)

そんな中で1週目〜2週目の初心者(私)目線の学びをここで紹介しますw(誰得)

まずOrd1で「傾向線」の話。

成長率が年の後半に向かって上がる傾向にあるカテゴリは?

ここまでグラフを作り上げて、よし!ってなったけど

後半に向かって成長率が上がってるのどれ??!

目視で判断しようとしていた自分w

(ちゃんと設問を読もう)

目視で判断しようとしている自分にもTableauなら答えを導き出せる機能がある!それが「傾向線」です!

🔽傾向線とは?

傾向線はその名の通り、グラフなどで上昇・下降などの傾向を確認したい時に使います。

🔽傾向線の入れ方

①シート左側、データペインの右側にあるアナリティクスペインを開く

②傾向線をビューにドラッグし、今回は「線形」の上に置きます。

傾向線が入ると・・・

わ〜!一目瞭然!!!!!!!一番下だ!!

Tableauって難しいって思っていたけど、

こうゆう作業が苦手な自分だからこそ、使いこなせたら

苦手も得意にできるのかも!Tableau味方にしたい!って思った初めての瞬間でした笑

それまではTableauって難しい・・・って思うことばっかりだったので、この部分で少しTableauと親しくなれた気がした!😂

KTさんの動画を見ていると、KTさんの伝え方がお上手なのもあるけど

Tableauってすごい魅力の溢れるツールだということが伝わってくる!

その魅了がたくさん詰まっているものの一つがOrd2なのかなと思う。

Ord2を少し振り返る

Ord2はTableauを使うにあたって知っておいた方が良い大切な要素が

たくさん含まれていると思うけど、

これはTableauを使っていない人でも面白いなと思える内容だと思った!

普段の仕事の中でも自分の仕事が作業になりがちで

なぜこの仕事をしているのかな?この仕事をしていることで

得られるものは何なのか、本来の目的を忘れていることが多いと思う。

Tableauでデータ分析することをタスクにしないと学んだけど

どんな職種であっても、自分で仕事を進める時も、誰かと一緒に仕事を進める時も

問いかけからスタートして、より良い仕事ができるようにすることで

一緒に働く人にもタスクの結果にも良い影響が生まれるだろうなと思い、改めて自分の仕事を振り返る必要があるとも感じました。

Ord2にはPreattentive Attributesという耳慣れないものも出てきて、

そしてPreattentive Attributesには強さ(=表現できる結果のインパクトの違い)があるということも学びました。

でもどこにどう置くかなどシチュエーションによって適切なものは変わるので

自分でしっかり判断して活用していく必要があるとのこと。

🔽そもそもPreattentive Attributesとは?

直訳すると前注意属性。

わかりやすくすると、見て瞬時に判断できる視覚属性のこと。

🔽なぜPreattentive Attributesが必要なのか。

それは人間の脳とも関係していることになるけれど

前提として視覚的な効果を使うことは人間の認知に影響を与えることがわかっている。

例えば色という視覚的な効果を使うことで

「8」が何個あるのか認知しやすくなる。

データを読み解くことに時間を使って、自分の頭の中をいっぱいにするよりは

データに視覚的効果(瞬時に判断できる表現)を用いることでデータを読み解くことに使う時間を減らし、考察だったり、他の要素に時間や頭の働きを回すことができるから。

🔽Preattentive Attributesってどんなもの?

【Form】

向き、幅、長さ、囲い、サイズ、形状、

左:棒の長さで売上の大きさが表現されている

右:丸のサイズで売上の大きさが表現されている

【colour】

色(色相)、彩度(色)

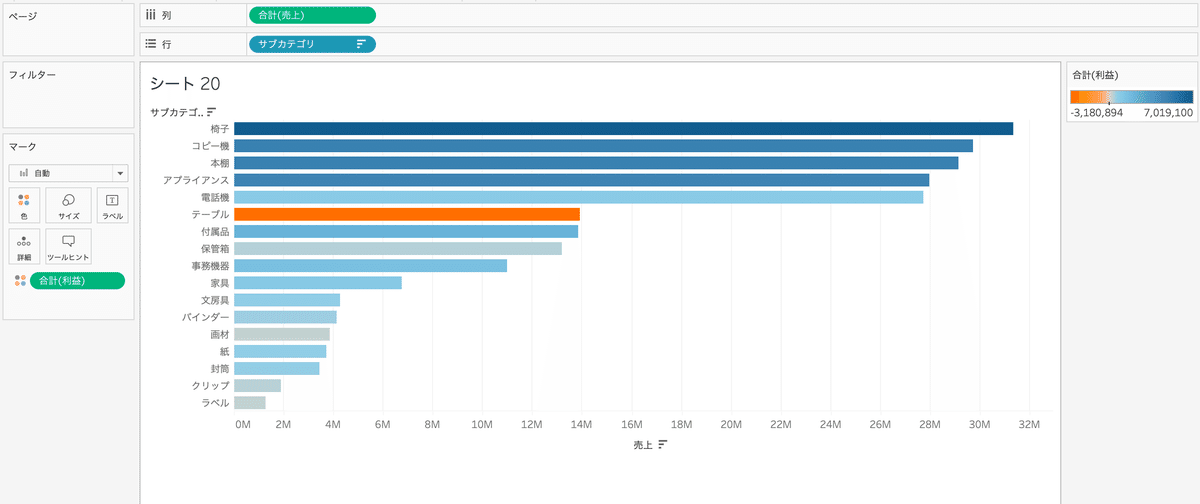

左:カテゴリごとの利益を色で表現している(濃い青は利益が高い、オレンジは低い)

右:色が濃い部分があることで売上数量が0個から30個で売上が低い製品が多いことがわかる。色の濃淡でどの部分にデータが集中しているか表現されている。

【position】

空間グループ、位置

左:同じようなところに集まることで傾向がわかる

右:位置で各地方の売上の高さを表現している

🔽Preattentive Attributesの強さ

前述したようにPreattentive Attributesには強さがある。

この学びの中で、まず自分の感覚的にPreattentive Attributesはやっぱり「色」が強いんじゃないか?と思った。

理由は何となくだけど、色には濃淡もあるし、視覚的なわかりやすさがあるから。

↓サブカテゴリごとの売上順

↓利益も一緒に見たいとなった場合

↑これでもわかるのだろうけど、

右と左でグラフが分かれることで利益が利益がマイナスになってるのどれだ・・・?電話機?テーブル?付属品?と瞬時に判断できない・・・

↓利益を色に入れると 見やすい!瞬時にわかる!綺麗!

↓このクロス集計表も

↓色を入れると

どの顧客区分のどのサブカテゴリの利益が良くないのか

色をつけることで瞬時にわかりやすくなる!!!

色がある=判断しやすくなる から強いと思ったけど

なぜ色が一番強くないのか・・・色が有用に使えていない時ってどんな場合なんだ?と色だけに色々考えてみることに・・・・

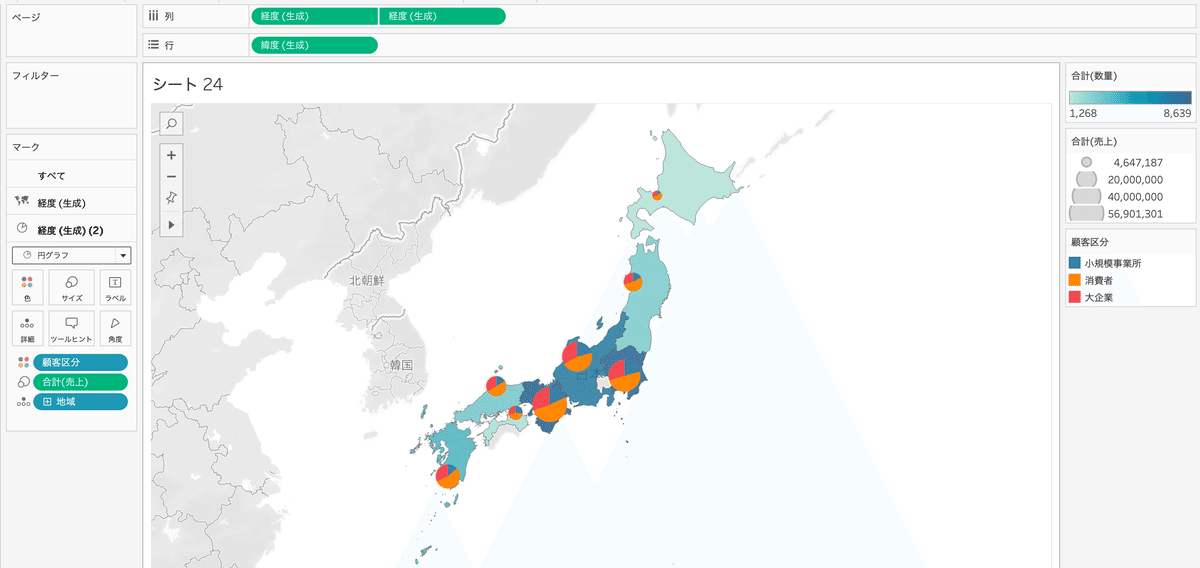

↑参考書を見ながら作ってみたグラフ

数量を各都道府県の色で表し、売上の大きさを円グラフの丸の大きさで表現し、

顧客区分を円グラフにしているものだけど・・・

円の大きさで売上の大きさわかりづらくないか?(=サイズは複数で比較する時に向いてない?)

円グラフの顧客区分もちょっとわかりづらい。

中部地方、関東地方、関西地方、全部同じに見える?

ちょっと情報が詰まりすぎてる?

そもそも丸の大きさとか、小さな円グラフでの表現が良くなかったのかもしれないけど、この使い方の場合、色はデータを見る上で強いとは言えない。

円グラフは単体で情報を見せるには向いてるのかもしれないけど

複数並べるとわかりづらくなってしまうということもここでわかる。

同じような内容で表現しても

↓円グラフより

↓棒グラフの方がわかりすい

色が強いか強くないかを調べる中で

適したマークを使うことでデータの見え方が大きく変わることも学んだ。

>でもどこにどう置くかなどシチュエーションによって適切なものは変わるので

>自分でしっかり判断して活用していく必要があるとのこと。

ここにちょっと繋がってくる感じある!!!!

自分の中ではこれが一番良い方法と思っても

他にも良い表現がたくさんあるかもしれない、

表現方法は一つじゃないんだ!と思った出来事でした。

ひとりごと

勉強し始めて約2週間。

なんで色が弱いのかなって本来ならもっと良い表現で説明とか、解釈とかできるのだろうけど、今の自分には参考書の情報を見比べてこのレベル😭

まだまだ初心者だけど、少しずつ少しずつわかるようになれたらいいな〜と思いつつ、悠長にしてる時間はない!!!と焦る部分もあり。

また今後気付きや発見もまとめて行きたいと思っているけど、まとめる内容もレベルアップしていけるといいな〜・・・😇

でも学んだことを自分の言葉にしてまとめる、表現するって難しいな〜って思った。どう言葉で伝えるか悩んでるうちはちゃんと理解できていないのかもしれないな〜と思ったり。。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?