125ccで日本一周記 東日本編#2 震災遺構を巡る 宮城県石巻市~岩手県宮古市

前回のはこっち。

2023年11月1日 @宮城県石巻市

妙に寝心地が良かった。心の奥底で引っかかっていた「就職活動」というタスクを昨日消化したので、スッキリしたのだろう。3日くらい腹に溜まっていたクソを心置きなく全てひねり出した後のような、そんな爽快感のまま快活CLUBを出た。

何の変哲もない地方都市のロードサイド。港町の朝は早い。6時なのにも関わらず、魚と思われる生鮮食品を積んだトラックが国道を飛ばしていた。

あの震災から13年。私が小学2年生の時だった。

ここ石巻も大きな被害を受けた。朝霧に反射した陽が照らす石巻の街並みは、幾度とない飢饉や災害に見舞われながらもたくましく生きる東北人の力強さを、私に教えてくれているようだった。

快活の無料モーニングで朝餉を済ませ、出発する。今日は三陸海岸沿いをひたすら進み、宿泊先は宮古市だ。

石巻で寄りたいカフェがあったが、10時まで開いていない。すこし寄り道をすることにした。

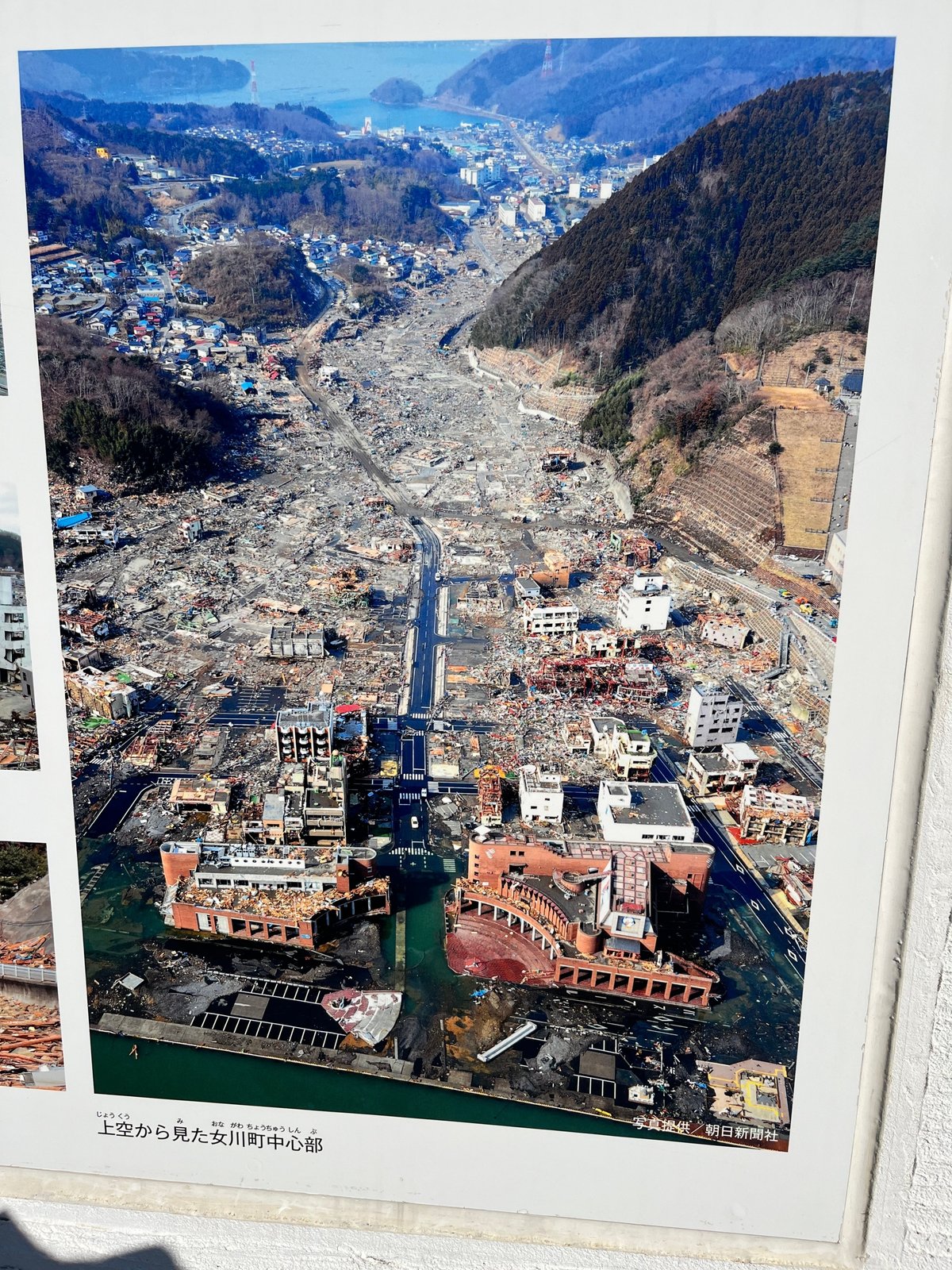

東日本大震災にて最大の被害を蒙った街、女川町である。

8:00 出発

女川町は人口7000人ほどの小さな町であるが、震災とそれに伴う津波による被害者数は827人。当時の人口が約10000人であることを踏まえると、約8%以上の人々が津波によって命を落としているのである。

太平洋戦争での日本人死者数が約310万人、1945年の日本の人口が7200万人、つまり太平洋戦争での日本人死者率が4.3%であることを踏まえると、その凄惨さたるや、といったところであろう。家屋の被害数は9割である。文字通り「すべて」流されてしまったのである。

女川町まで、海沿いギリギリに敷かれた路を走る。隣にはJRの路線が走っている。私は少し不安に駆られながらバイクのスロットルを開ける。

私は東日本大震災にて直接的な被害を受けていない。この震災についてあまり知らない、被害もあまり受けていない私は、この場にいるにはいささか不謹慎ではなかろうか。周りから「茶化しに来ている」と思われはしないだろうか。素人がジャーナリスト気取りで被災地へ行くことに、いささかの不安感があった。

行くのなら誠意を持って行かなければならない。

しかし、今考えてみればそんなことはないわけで、茶化しに行くようなことでなければ大丈夫じゃないかと考え直す。ちっぽけではあるが、私が行った博物館の費用や食事の代金、そしてこの記事までもが間接的にではあるが東北の復興につながるのだから。

8:40 女川町到着

女川町。あれほどまでにテレビで凄惨な光景を見せつけられたあの町。小学校低学年の私でも記憶している。

しかし、私の見た女川は、少し違った。

あの日から13年。女川駅はキレイに改修され、かつて波が押し寄せてきた女川の港には、道の駅と美しい公園が整備されていた。

しかし、爪痕はそこに残っている。動くことなく、この街で起こった未曾有の災害を、静かに伝えている。

震災はあった。しかし、この街はひたすらに未来を向いているように思えた。

聞けば、震災後に同じようなことが繰り返されぬよう、山をも切り開いて標高を確保し、女川の市街地を丸ごと内陸部に引っ越したそうだ。

そして、震災後でも人を呼び込める道の駅や女川駅の温泉施設など。この町は東日本大震災で最大の被害に遭ったが、この街は確かに、前に進んでいた。

震災後、訪れるのは不謹慎かと思っていたこの街。テレビでしか見たことのないこの街には、ごく普通の、港町の日常があった。私はそれを見て、少し安心した。

10:00 石巻市に戻る

石巻へ戻った。女川までのアクセスはJRによって担保されており、仙台から結構簡単に行ける。同じ過疎化によって現在進行系で多くの路線が消滅している北海道や、消滅とはいかなくとも、未だにICカードの使えない区間があるくらい血反吐を吐きながら運営している四国のJRとはえらい違いだ。やはりJR東日本の持つ首都圏路線の恩恵なのだろうか。

石巻へ戻った。石巻でブランチを済ませる。

かりかりふわふわのパンケーキと、「昭和レトロ」とはこのこと、といわんばかりのメロンソーダである。私はパンケーキは少しパリッとしたほうが好きなので、このお店のものは大変に美味しくいただけた。

内装の雰囲気も落ち着けるもので、お客も私と、常連と思しきおじさんの二人だけであった。石巻の新しい観光地にしても良いんじゃないか。

さて、腹ごしらえも済ませたところで三陸の旅に戻る。

次に行くのは石巻市の「大川小学校」である。

10:30 大川小学校跡へ

石巻から三陸海岸沿いにかかる国道45号を北上川で右折し、ひたすらに景色の変わらない北上川の右岸を走っていく。

どうやらここの辺りにも津波が来たようで、北上川の河口に迫った津波が川を逆流し、河口から約50キロの地点にまで津波が来ていたという。

河川には防波堤や防御壁があるが、やはり人間は自然に勝てないのであるということをまざまざと見せつけられた気がした。

日本は仮にも世界屈指の超大国である。技術でここまで成り上がった「技術立国」なのだ。

青森と北海道の間に海底トンネルをもつなげてしまうような土木技術を持った国でさえも、自然には勝てないのである。

そして、その北上川の河口から約4キロ先にあった学校。それが「大川小学校」なのである。

11:00 大川小学校跡到着

大川小学校は、北上川の河口から少し離れたところにある小学校である。

この学校は震災によって多くの児童犠牲者を生んだ唯一の学校であり、全児童の70%、74名が命を落とし、教職員11人のうち10人も亡くなっている。

地震発生後から大津波警報が発令され、津波の到達まで50分程度あったのにもかかわらず二次避難先についてその場で揉め、結果として学校のすぐ裏にある山ではなく「橋のたもとにある小高い丘」に避難場所が決定したこと、そしてその選択は間違いであり、結果として多くの命が失われてしまったことなど、学校側の不適切な対応が震災後に次々と明らかになっている。

「これは人災である」。どこかにそう書いてあった。本当かどうかを確かめたくて、私は大川小学校の現地に行った。

結論から話そう。これは人災であった。

まず、裏山は一時避難場所である校庭のすぐ真裏にあった。「橋のたもとにある小高い丘」よりもすぐ近くだし、標高も確保できる。児童にこの山を登らせるのはキツイのではないかとも考えたが、どうやらこの学校の児童は山菜採りや遊び場としてこの裏山を使っていたそうだ。

そして決まっていなかった防災マニュアル。どうやら見直しを命じられていた防災マニュアルを直さないままでいたそうで、そのマニュアルも共有されていなかったそうだ。

しかし、私はここにいた方々を責めることができない。

きっと誰も、あんな大きな津波が来るとは予想していなかったのだろう。

きっと誰も、校舎の屋上より大きな津波が来るとは思っていなかったのだろう。

きっと誰も、この地震がこんなにも我が国の防災意識を数段階上げるまでの大地震であるとは思わなかったのだろう。

結果論ではいくらでも論じる事ができる。しかし、私はそこにいなかった。そこにいなかった私は、後の功罪を語るにはいささか未熟であろう。私にできるのは、ただ祈ることのみであった。

ここはコンクリート造りの小学校だった。津波にとっては粘土をいじるかのようなものなのだろうか。

小学校から少し歩いたところに、ショベルカーがあった。今もなお見つかっていない4名の児童を探すために家族が13年間もの間、土を掘り起こして捜索していると聞いた。

私はそのショベルカーを直視できなかった。もしかしたら今も乗っているかもしれないショベルカーの運転席を、私は少しも見ることができなかった。

大川小学校の詳しい話については、この犠牲者の父親が語り部をしてくれているこちらのnoteをご参照いただきたい。私のそれよりよっぽど詳しいし読みやすい。

大川小学校をひと通り見た後、私は実際に津波が押し寄せた追波湾に足を運んだ。

あまりにも巨大な防波堤であった。「もう二度とここに津波は入れない」と言わんばかりの、巨大な防波堤。

「復興税」というものが導入されて久しいが、その税金の使い道をようやく感じられたような気がした。

三陸海岸の平地には、このような巨大な防潮堤が至るところに作られている。

防潮堤には階段があり、そこを登ると追波湾の河口付近を一望できる。

周辺は草木一本も生えていない、更地。

「ここはすべて津波にさらわれた」。物言わぬ地面が旅人にそう語りかけてくるのだ。追波湾の周辺は一面何も無い更地になっていた。

ここには、町があった。本当は、ここには人がいて、家があって、商店があって、車通りがあって、にぎわいがあった。

今は、この海のさざなみと、強く吹き付けてくるおどろおどろしい海風しか感じることはできない。ここにあった町の痕跡はすべて消えていた。

「文明が消える」。この恐ろしさを実感したのは、後にも先にもここだけであろう。

12:30 南三陸さんさん商店街

大川小学校からしばらくバイクを走らせる。まだ宮城県である。大変に進度が遅い。

というのも、この国道45号はリアス式の山の起伏や鋸の刃状の陸地に沿っているので、どうしてもスピードが出せない。

三陸道、という無料高速道路が仙台近郊から青森県八戸市を結んでおり、普通の人間はその無料高速を使ってラクラク快適旅行を楽しむはずなのであるが、毎度のごとく私のバイクは高速道路に乗れない。

とても11月とは思えない暑さにくたびれながら、間違いなく私より耐久性の有りそうなカブのエンジンを回す。登り坂になって進まなくなる。

南三陸町に到着した。私はもう疲れていた。

なぜ宮古市に本日の宿を取ったのか。宮古までまだ200km近くあるのに。

釜石にも目星をつけていた宿があって少し迷っていたのだが、「少しでも距離を稼ぎたい」などと意味のわからない理由をつけて宮古にした。

南三陸さんさん商店街。ここは南三陸町の志津川地区にある道の駅、鉄道駅併設の観光施設である。

だだっ広い大きな公園にはぽつんと廃墟のようなものが残されている。これは南三陸町の防災対策庁舎である。

震災の際、津波が来るその時までこの地域一帯に避難の呼びかけをし、そしてここに残っていた町の職員の多くが流されてしまったのだ。

一体誰が予想しただろうか、この高台の背丈を2mも越えるような巨大な波がここを襲うことなど。

現在もこの防災対策庁舎後は震災の爪痕を残すシンボルとして町の方々によって大切に保管されている。比較的防災への意識が高く、当時でも「地震のあとは津波」という認識があったこの街でもこんなに大きな被害が出ているのである。

この防災対策庁舎の隣りにある南三陸さんさん商店街には、南三陸の復興を担う30近くの事業者が飲食店や土産物店を営んでいる。(少し物価が高いような気がしたが……)

私は石巻で食べたパンケーキとメロンソーダが腹を未だに圧迫していたので、コーヒーだけ飲んだ。

ちょうど平日のピークタイム過ぎであったので人もまばらであり、なだらかに顔をなぞる海風に髪の毛を揺らしてみながら、アイスコーヒーを長い時間かけてあおってみた。間違いなく東京では過ごせない、優雅な時間である。

すぐ近くには震災の記録を残した施設があった。基本的に撮影禁止だったのだが、震災当時、南三陸の人々がどのようにして命を紡いだかが、当時を回想するインタビュー映像とともに残されている。

船に乗って沖合に出、極寒の三陸沖で煙草を分け合いながら船の上で一晩を過ごした漁師の方、同じ被災者ではあれど、何人も運ばれてくる怪我人を対応する職務を果たした看護師の方……一人ひとりの「あの日」があって、そこに同じものはなかった。

この商店街はGWなどの繁忙期には仙台からかなりの人が押し寄せるようではあるが、この地区でもこの商店街以外には人の影は見当たらなかった。

震災によって三陸地域の過疎化は急速に進行している。いや、震災によって過疎化に拍車がかかった。

この地区は非常に恵まれている方だ。地元の方々が一心になって南三陸の復興にコミットしているからだ。きっと震災以降、地元を離れた方も多いだろうが。きっと10年後には、津波に襲われた集落の中から消滅したものも出てくるかもしれない。

消えた町も多くある。それを考えると、この街の努力に感心し、そしてこのまま過疎化が進んでいく南三陸の行く末を心配する私がいた。

13:00 出発

少しゆっくりしすぎた。先を急がねばならない。

30分ほど走っていると、気仙沼市に入った。東北に馴染みのない坂東人である私でも耳に馴染みのある街である。

気仙沼に入ってすぐ、「気仙沼市東日本震災遺構・伝承館」という立て看板が見えた。私は3秒ほど迷い、その立て看板に従うことにした。

14:00 気仙沼震災伝承館到着

国道を右に曲がり、しばらく何も無い更地を進む。間違いない、ここも津波ですべて流されたのであろう。

ここは元々水産高校だったらしく、震災当時も恐らくこの校舎には人がいた。津波が来たときにはここの生徒・職員は全員避難し無事であったそうだ。少し嫌なことを言うようだが、もし犠牲者が出ていたら、もしかしたら遺構は取り壊されていたかもしれない。

語ることは多くある。しかし、この施設はただ画像だけを見てもらったほうが皆様の心に残るだろうと思い、この施設でのコメントは抑えめだ。

きっとこういった震災関連施設を残すことに対して、少なからず、いや多くの批判があったと思う。

私は一時期、広島の呉というところに住んでいた。

そこに昔から住んでいる祖母は戦争、呉を襲った空襲、そして戦後5年くらいまでについてあまり語らない。

8月6日、幼い祖母でも覚えていたというあの日。広島の方向から爆発音が聞こえ、そして不思議な形の雲が上がっていた、と言っていた。祖母は戦争について、それくらいしか語らない。

そんな原爆の象徴となっている原爆ドーム、旧産業奨励館は、今では考えられないが「取り壊すべき」との意見が多かったそうだ。

広島市民の署名によりそれが保存・世界遺産登録されたのだから驚きだ。カープへの熱といい、広島人の情熱と団結力には目を見張る物がある。

閑話休題。

私が何を言いたかったのかというと、「負の遺産を残すことの是非」である。

今当たり前のように佇んでいる広島の原爆ドームは、昔は「産業奨励館」という文明・文化発展の象徴たる建物であり、明るいイメージがあった。それが原爆によって多くの人が亡くなり、産業奨励館も「死の象徴」という負のイメージが付きまとっていた。

それが「原爆ドーム」になったきっかけは、広島人の情熱ももちろんあるが、それと同じくらい「壊してしまえば記憶が消える」からではなかろうか、と考える。

女川の旧女川交番も、女川はきれいに整備されていたのに、そこだけ残されている。

人間の記憶は消える。しかし、建造物はこの文明が消えるまで残り続ける。この遺構が人間の代わりとして、いつまでも「ここでなにがあったか」を物言わずに語り続けているのだ。

「伝えること」。負の遺産の意義はここにある。

15:00 出発

さて、本格的に時間がない。秋の北は15時で夕暮れだ。

少々焦りつつ、リアス式の海岸を走る。

三陸海岸沿いには結構な割合でイオンがある。「やっぱ田舎だからイオン多いんかな?」と思っていたが、イオングループは東北復興の一貫としても機能しているらしい。

いくら国がやっても、雇用がなければ人は定住しない。イオングループは三陸にイオンを置くことで、被災地の雇用と定住人口の確保に一役買っているそうだ。

散々「商店街の破壊者」などと蔑称を付けられているイオンであるが、こういう動きは大企業でしかできないことである。そもそも私は商店街にいい思い出がないからあんまり好きではないのだが、ここでは割愛させていただこう。

17:40 イオン釜石店 到着

気仙沼を抜け、陸前高田、大船渡、といった聞いたことのある街を抜けた。腹が減った。お腹をすかせながら走っていると釜石市に到着した。とにかく腹が減った。もうマックでいいから何か胃に入れたい。イオンは素晴らしい。イオンはどこでも同じような見た目をしておきながら少しずつ地域色が入っており面白い。それに比べると山岡さんのイオンはカスや。

釜石のイオンでは釜石限定(?)の磯ラーメンを食べた。塩テイストのスープに磯の香りが効いていて美味い。隣りにあったペッパーランチ(岩手県内にはここと盛岡にしかないらしい)と迷ったが。

真っ暗な三陸海岸を走る。釜石も例に漏れず津波に襲われた。釜石は明治、昭和と3回も津波に襲われている。そのためか、街の至るところに「2011年の津波はここまで来ました」という看板が立っている。

石炭の街として栄えてきた釜石、その発展には津波という障壁がいつもあった。

20:00 ルートイン宮古 到着

そんな釜石を越え、完全に疲労困憊であったので特に感想もなく宮古市のルートインに到着。

駐輪場でBMWの1200ccのバイクに乗っている人と知り合った。高速道路をつかって東京から一日でここまで来たようだ。私がここまで3日かけたことを話したら「大変だね、125cc……」と絶句された。

違うんです。私が寄り道ばっかりして全く先に進まないだけです。

夕飯に油っ気がなかったのでコンビニでファミチキと酒を買い、就寝。明日は大間崎に行こう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?