「キャリア論の変遷」と「答えはあなたの内側にある」の欺瞞性について

近年、「市場価値を上げるためには、こういう経験をするべき」などの論調を聞くことがありますが、いつの間にか「人生価値が市場価値に侵食される現象」や「自分の市場価値を最大化させるために、会社を使う」というキャリアテイカー的な側面が強くなりすぎていないだろうか?という違和感があり、本稿で思考をまとめました。

「お金がない不幸」も当然あるが、「市場価値という仮想概念に翻弄される不幸」もあるのではないだろうか?という話でございます。

※動画版もあります。

①キャリア論の整理+ニューキャリア論への違和感

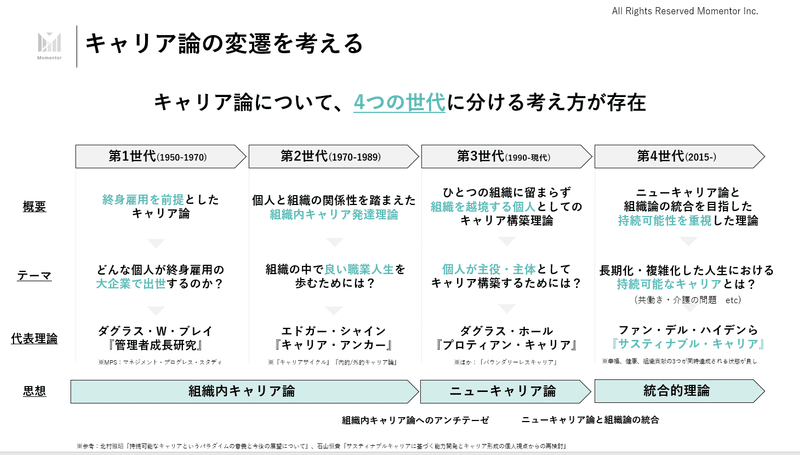

ニューキャリア論とは、「プロティアンキャリア」や「バウンダリーレスキャリア」など、「組織がキャリアに責任を持つのではなく、個人が自分のキャリアに責任を持つこと」を重視したキャリア論と定義します。

この流れは、組織内キャリア論へのアンチテーゼとして生まれている側面もあり、日本においては「終身雇用の崩壊(説)」という流れの中で、「自分のキャリアは自分で責任・オーナーシップを持とう!」という言説が特徴的であります。

マネジメント理論もそうですが、「どういう時代背景・文脈の中で提唱されてきた概念なのか?」を抑えなければ、絶対主義に陥るので、まずは文脈で捉えた方がよい、と坂井は考えております。

ただし、「組織側の視点」がやや軽視されることがあり、「私はこういうキャリアを歩みたいので」という主張が強まり、「既存の組織論」と接合されていないという意見もあり、「メインストリームの学術雑誌に掲載されなくなっている」という背景もあります。

実際、この10年でニューキャリア論的な思想に触れることは増えてきましたが、坂井としても、マネジメント側の立場として、「いやいや、あなたの市場価値を上げる前に、貢献などを考えてくれよ…」「別に会社はあなたの人生の踏み台じゃないんだよ…」「組織と個人は互恵性があって、キャリアテイカーになったら持続性がないぞ…」と思う時もありました。

そして、そもそも、「キャリア」を含む人生は不確実性が高いものであり、「文化資本」「社会関係資本」「経済資本」などのフレームワークでコントロールできるのか?そもそも、人間を「企業体」のアナロジーと捉えることによる弊害があるのではないか?と考えてもいます。

理論としては「心理的成功」を重視したものである一方で、時代背景も相まって、1.キャリア不安⇒2.個人の生存⇒3.市場価値の最大化のような

側面が強まってしまっているのではないか?とも思います。

踏まえて、どの理論もそうですが、各理論の射程やデメリットを把握しなければ、「道具を使っている」と見せかけて「道具に使われている」という事態になりえないので、一旦冷静に見た方がいいと思ってます。

※なお、「道具」として有用性を否定するものではありません。

②市場価値に逆内包される人生価値

ニューキャリア論に限った話ではないですが、「キャリアのフレームワーク化」や「市場価値概念」が普及することで、「いつの間にか、市場価値と人生価値の主従が逆転してないか」と思う時があります。

「市場価値を高めるために◯◯をする」に駆られすぎると、目の前の経験を「自分の市場価値の最大化に繋がるか?」という視点で見てしまう現象とも言いかえられます。

直近でいえば、三宅香帆さんの「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」に関連しますが、自分の市場価値を高めるために/仕事のために必要か否か?という視点が入ると、小説を含む娯楽に食指が伸びなくなる、というのは体感として、坂井自身も感じます。

この論点については、ドイツの哲学者のビョンチョルの指摘するところの「ハッスルカルチャー」や「疲労社会」などの概念で描かれているように、「自分の人生の時間・価値を過度に経済価値・市場価値に転換しすぎている」という問題点でもあると考えております。

つまり、「人生価値の中に内包される市場価値」が「市場価値の中に内包される人生価値」のように逆転してしまう、という話です。

その点、青田努さんの「いいキャリアの育て方」のフレームワークは、『思い出』という項目があってよいなと思います。

※ちなみに坂井は、娘とロング滑り台に乗っている時間とGERAというお笑いラジオアプリで囲碁将棋の「情熱スリーポイント」を聴いている時間が最も楽しいですが、そういった「人生価値の時間」を堪能できなくなったら、まずいなと思ってます。

③キャリアフレームワークへの隷属化現象

世の中には、様々なキャリアフレームワークが存在します。例えば、「文化資本」「社会関係資本」「経済資本」あるいは「希少性」「専門性」「再現性」などは、現状を整理するフレームワークとして有用とは思います。

ただし、フレームワークは「道具的概念」であり、フレームワークに「隷属」するのは危険で、「人間疎外」に近い現象が起きうるなと思います。

そもそも、何かを大きなことを成し遂げている人は、「こんなことをチマチマ考えていないのでは?」と思いますし、「フレームワークからはみ出るくらいの衝動」を持っている方が大切な気がしています。

また、めちゃくちゃ抽象的な話をすると、市場価値という概念自体、誰かが定めた「"仮想概念"の土俵」であり、「他の人と同じルールの土俵」の中で競争をしていること自体、実は過当競争に巻き込まれているだけなのでは?とも思います。

前回の記事のエンゲージメントに関する話と同様に、誰かが作った人工概念に踊らされることに意味があるのか?という思いもあります。

※というか、市場価値って誰が定めた概念なんだ…エンプロイアビリティは出てきたけど、市場価値は仮想概念なんじゃないか…

④「キャリアは、上手くいかないのが普通」なのでは?

そもそも、「人生もキャリアも思い通りには上手くいかないことが前提」であり、理論的に言うと、「ライフ・キャリアレジリエンス」の概念を取り入れた設計の方が反脆弱的であると個人的には考えています。

例えば、坂井も0歳と3歳の娘がいますが、「受験や就職などで色々な経験をするのだろう」と思ってますし、できるならば「順風満帆」で生きて欲しいとも親心として思います。

一方、現実問題として、「想定外のこと」は起きますし、「失敗しない管理下での潔癖環境」に置きすぎると危なく、「失敗と共に生きることが当たり前である」という思想を持ってもらった方がいいのではと思っています。

このあたりは、『傷つきやすいアメリカの大学生たち: 大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体』でも描かれているように、「無菌状態」であると脆弱性が増してしまいますし、「no failure」 ではなく「with failure」が自然なのだと思います。

踏まえて、「自分のキャリアは自分次第でコントロールできる」という過大な幻想を抱かせるのは避けたく、「上手くいかないことがたとえあったとしても、自分なりに解釈して、落ち込まずに前を向き続けられる」という柔軟なキャリア教育の方が大事なのでは?と個人的には思います。

坂井個人としても、自分の娘に何が残せるのか?を考えた時に、「自分の父親は、なんか大変そうだったけど、その都度前向きに解釈して諦めなかったな」という感覚なのかなと考えており、それが過去にXで投稿したロールモデルの価値とも言えます。

⑤そもそも、その時々で、「本当に守りたいもの」を考えるくらいしかできないのではないか?

もうひとつ思っていることとして、フレームワークによって人生設計をし、細やかに整備したとて、「そんなに多くのことを守り切れるのか?」と思っています。

戦略と同様に、細やかな勝利ではなく、「絶対に外してはいけない場所を抑えること」が重要なのでは?と思っています。

坂井も動画内で、「サスティナブルキャリア論」に基づいて整理しましたが、この時期は「家族と過ごすのが大事だな」「健康を壊さないようにしたいな」くらいしかコントロールできないと思っています。(坂井がズボラだからという可能性は大いにあります)

ワンピースの頂上戦争で、クロコダイルが「守りてぇもんはしっかり守りやがれ」と言ってましたが、「一番大事にしたいことだけを絶対に外さない」というピン留めが大事であり

そうでないと「あの時に家族と過ごせばよかった」「もっと健康を大事にすればよかった」「ここでもっと仕事を頑張っておけばよかった」と後悔するのだろうなと思っています。

その意味で、「外したくないもの」を抑えるフレームとして、サスティナブルキャリア論のフレームワークは、まだ網羅的かもと思ってます。

⑥「本当にやりたいこと」が見つからない問題について

ここから少し話はズレるのですが、前職でよく1-2個上くらいの先輩が「本当にやりたいことが見つかった時のために、DeNAという力をつけられる会社に入った」と言っている場面をよく見ました。

ただ、その先輩が、いまも同じようなことを言っていて、「本当にやりたいこと」ってなんなんだよ。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込むなよ。と思ってました。

「なぜこういう現象が起きるのか?」を考えると、「本当にやりたいこと」は幻想であるからかもしれません。

逆に、「目の前の面白いと思うこと」「腹が立つから解決したいと思ったこと」という小さな衝動に没頭することで、「本当にやりたいこと」という青い鳥幻想を消滅させることができるのだと個人的に思います。

ただ、「本当にやりたいこと」と「使命感」は別概念であり、「目の前の面白いと思うこと」「腹が立つから解決したいと思ったこと」を、「強いて言語化・フレーズ化した言葉が使命感」なのかなと思います。

「キレイな言葉でまとめているけど衝動がない人」よりも、「キレイな言葉でまとめられないけど衝動はある人」の方が、個人的には信用できます。

※もっというと、衝動をメンテナンスし続けて、目的を達成できるが一番大事だと思います。

⑦プレゼン上手だが、衝動不在なのはなぜ?

前職で「自分はこういうことを成し遂げたいです」と綺麗にプレゼンする人がいましたが、「何も動いてないじゃないか」と思っていました。

コーチング研修などで、何かを宣言し、きれいな言葉でまとめたとて、「衝動」がない「理想」に何の意味があるのだろうと思っていました。

前職で、未曾有のコーチングブームが訪れた時も、事業や顧客との乖離が発生しているように感じましたし、「まずは事業に向かってくれよ」「利益を生み出す活動を忘れないでくれよ」と思ってました。マイブームの「コーチング」をビジネスフィールドに変な形で持ってくるなよ、という話です。

「あなたはどうしたいの?」と他力本願的に振る舞う前に、自分で事業を作って、顧客を見つけて、利益を生み出せよと。誰かに問うより、自分の心と向き合うより、それらを全て振り払って、事業や利益に必死に向き合う姿勢を見せた方が、よっぽど事業家も事業も生まれてくるんじゃないのかな、と思います。

⑥の考えからすると、「衝動不在で理想を掲げる」という状態なのですが、「こうやったら今の空気感的に良さそう」という「先読み正解思考」によって、本来の欲望を覆い隠しているのだろうとも思います。

そもそも、「言語化」が重視されている風潮を感じますが、「言語化できてないし、自分でも簡潔にまとめられないけど、こうしたいと思っていること」に突き動かされている人の方が、躍動的でいいなと思います。

例えば、私の前職に千葉佳織さんという「スピーチ事業」で起業され、活躍されている方がいますが、書籍を拝読していても、「衝動がすごいな」と思いました。

というのも、「こんな体系化されたノウハウ、この領域への狂気性がないと書けないだろうな」と思ったからです。

三品和広教授の理論に基づいても、「前人未到性」が事業には重要であり、「狂気じみた衝動」がないと、なかなかその域には達しないようなと思いましたが、逆に、こういう衝動を持った人材を「大人理性」で丸くしてしまうと、社内で事業家が育たないのだろうとも思いました。

「プロダクトアウト」ならぬ「パーソナリティアウト」という言葉を聞いたことがありますが、狂気的にはまれる領域で「前人未到の価値」を狙うが重要であり、そこにはスマートなコスパの概念など存在しないのでは?と思います。

「市場価値を高めたい」と思っている人が、「汎用性の高い履歴書」を作り、綺麗な形で「没個性化」し、誰かが定めた「市場価値」という釣り堀に押し込まれ、転職エージェントに「売りやすい商品」として釣り上げられるという構造は悲劇的ですし、そういう人よりも「市場価値なんてくだらねぇ、誰も解決してない課題を解決してやるぞ」と没頭している人の方が、結局は「市場価値」が高くなるのかもしれません。

⑧「衝動の見つけ方」と「暫定自己」を見つける順番

では、狂気的にはまれる領域をどう見つけるんだろう?という話ですが、「目の前の面白いと思うこと」「腹が立つから解決したいと思ったこと」という小さな衝動に没頭することになると思います。

坂井個人としては、前職での経験が大きく影響しており、「採用頑張っても、めちゃくちゃ人潰れてるじゃないか!」と思っていました。

もちろん、個人の経験則をすべて否定するわけでもなく、そこから新しい実践知が生まれる可能性がありますが、「これは理論で考えるとどうなんだろう?」という知的誠実さがなければ、人を潰してしまう恐れがあります。

「理論はないが、持論はある」だと、組織としての見直しが効かなくなるため、途中までは市場成長の波に乗ったとしても、「今までのカルチャー」にしがみついてしまうために、市場適応性が失われてしまうという話です。

個人の話に戻すと、理論的には「多元的循環自己」というものが近いと思いますが

・A:暫定自己(自分はこういう人間だ)

・B:行動(だからこういう行動をする)

・C:結果(お客さんが喜んでいて嬉しかった)

に分けた時に、Aから始めるから「本当の自分」という幻想概念に囚われるのだと思います。

実際はBとCの循環構造の中で、「おや、これが好きなのでは?」という暫定自己の輪郭が、木彫りの仏の如く、浮かび上がってくるはずです。

なので、動画でも話したのですが、「まずは組織で貢献して、お客さんに喜んでもらえる実感」を積もうよと心から思います。

コーチングなどにありがちな「答えはあなたの内側にある」に盲信するのは微妙であり、「内側⇔外側の連動によって内側は作られるので、そっちばっかり重視しない方がいいのでは?」と思います。自分の内側に答えがあるとは限らなくて、外との循環作用の中で、明確になっていくものですし。

まとめ

無理やりまとめると、

①「キャリア論」を含め、その理論がどういう背景で生まれたか?を把握することが大事

②人生価値が市場価値に飲まれるのは危険で、青田さんのいう「思い出」等にも目を向ける

③不確実性の高い時代においては、「キャリアレジリエンス」の方が大事では?

④そもそも、その時々で、「本当に守りたいもの」を考えるくらいしかできない可能性があるので、そちらを定義する方が先かもしれない

⑤「理想なき衝動」と「衝動なき理想」だったら、後者の方が馬力が出るのでは?

⑥「本当にやりたいこと」「本当の自分」を探す前に、「まずは組織で貢献して、お客さんに喜んでもらえる実感」を積んだ方がいいのでは?

という話でしたが、下記の動画でも話しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?