患者中心デザインのためのアプローチ:Design Matters Tokyo2024登壇内容書き起こし

この記事は2024年6月5日〜6日に開催されたDesign Matters Tokyo2024の登壇「Designing the Future of Healthcare - Patient-Centric design approach in healthcare platforms」の英語での登壇内容を日本語で書き起こしたものです。

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに、ヘルスケアプラットフォームを提供しているUbie株式会社の村越(@smurakos)です。僕はインフォメーションアーキテクトとして10年以上の経験を持ち、プロダクトデザイナーとしても10年以上の経験を有して、東京を拠点に活動しています。

今日は、「Designing the Future of Healthcare - Patient-Centric Design Approach in Healthcare platforms」と題して、Ubieの患者中心のデザインについて話をしたいと思います。

Ubieについて

Ubieは「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

症状検索エンジン ユビー

次にUbieのプロダクトプラットフォームについて紹介します。

メインとなるプロダクトは「症状検索エンジンユビー」という症状チェックのプロダクトです。

これは生活者の方々に対して、適切な医療へのかかり方をサポートすることも目的としています。気になる症状から関連する病名や適切な受診先を調べることでき、適切な医療へつながることを促します。

プロダクトは順調に成長して、2024年5月時点で1000万MAUを突破しました。

症状検索エンジン「ユビー」の詳細な動作イメージについても紹介します。

例えば、気分がすぐれないとき、症状検索エンジンユビーを使って、「質問に答えるだけで」「関連した病気や医療機関のリストを確認でき」「近くの医療機関を探す」ことができます。

ユビー 病気のQ&A

Ubieは他にも「ユビー 病気のQ&A」というプロダクトも提供しています。

これは、メディアウェブサイトになっていて生活者が知りたい病気のこと、症状のこと、薬剤のことなどについて調べられるものになっています。

定期的にコンテンツを拡充して、様々な「知りたい」に対応できるようにしています。

例えば、

症状についてその原因が知りたい

病気について、その詳細が知りたい

薬についての情報が知りたい

副作用について調べたい

治療法について知りたい

など、幅広い悩みに対して入口となる情報を設けることで、すべての医療情報の入り口になることを目指しています。

UbieのPatient Centricなデザインアプローチについて

改めて、今回シェアしたいトピックについて共有します。

UbieのPatientーCentric Design approachについて、いくつかケーススタディを交えて紹介します。

まず、事例を見ていく前に日本とアメリカの社会医療制度について軽く触れましょう。

Ubieは現在、日本とアメリカに向けてプロダクトを提供しています。

最初に、両国の違いについて軽く見ていきます。

日本の患者さんの医療行動について

これは、日本のUbieユーザの医療行動について示したものです。

Ubieプロダクト内で行なったサーベイの結果によると、多くの生活者 - 55%程度が症状がつらくなるまで病院に行くことをためらう傾向があることがわかりました。

日本は国民皆保険であるにもかかわらず、自分が必要と思わないタイミングでの医療費はそこまで使いたくないと思っています。

「必要になった時に行けばいい。。。」と後回しにする傾向があり、自分にとって脅威だと思わない限りは行動を起こさない傾向があります。

アメリカでの患者さんの医療行動について

アメリカの情報についても軽く見ておきましょう。

英語圏の方はよくご存知かもしれませんが、アメリカにおいて大きな課題の一つとなっているのはその医療費の高さです。

実に40%以上の人が症状があっても、医療費が原因で病院に行くことを控える傾向があります。

アメリカの社会医療制度におけるコストと医療アウトカムのバランスはかなり悪く、多くの人に医療サービスを受けることを躊躇させています。

両国に共通するペインポイント

両国の状況から、類似のペインポイントを見ることができます。

情報の問題:適切な医療情報の提供が生活者になされておらず、必要な時に必要な医療へ掛かろうという後押しができていない

その人の症状が重症なのかどうかを判断することができない

特にアメリカでは医療サービスが適切なコストで提供されておらず、医療へのアクセスが良くない

これらの医療課題を通じて、重要なポイントは「医療アウトカムを適切にする」ことだと考えます。

そこで、Ubieがとる基本的なアプローチは「適切なタイミングでよりよい情報を提供すること」です。

日本もアメリカも医療アクションを起こそうとする時に、適切な情報を生活者が持っていないことが多い。Ubieは生活者に知りたいと思うタイミングで適切な情報提供を行うことで、医療アウトカムを最適化し、適切な医療へ人々をつなぎます。

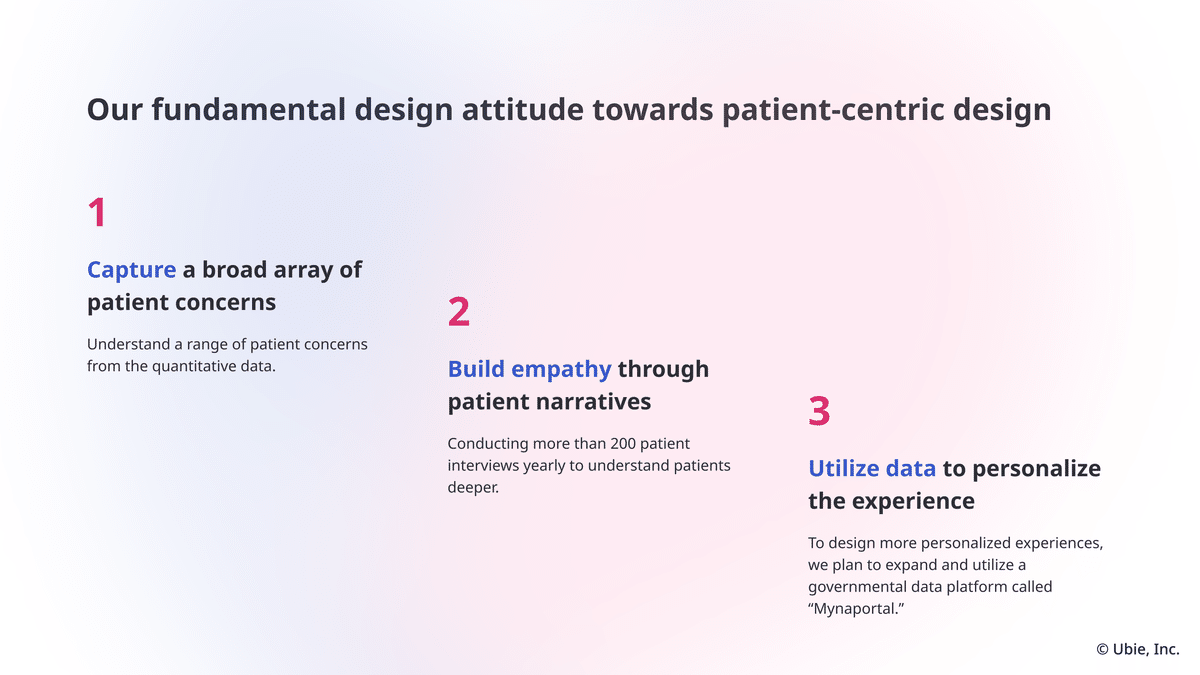

患者中心のデザインに対する基本姿勢

UbieはヘルスケアプラットフォームにおけるPatient Centric Designを行うための基本的な姿勢を以下の3つと考えています。

定量データ分析を通じて、より広い生活者の悩み、気になりを把握、理解する

定性リサーチを通じて、生活者のペイシェントジャーニーを深く理解する

政府のデータベースを活用

ケーススタディ1:喘息を治療している患者さんを適切な医療に繋ぐ

ここで、一つのケーススタディを取り上げたいと思います。

「喘息の患者さんを適切な治療に繋ぐ」

基本的な理解として、我々は喘息の患者さんは多くが症状がつらくなっても同じ治療を続ける傾向にあると考えています。

一つ基本的な問いをここで投げかけたいと思います。

「なぜ、患者さんは自分の症状がつらくなった時でさえ、同じ治療を続けようとするのか?」

この問いを理解するために、最初に患者さんに対してリサーチを行うことにしました。

リサーチの前に、How might weのフレームに則ってスタータークエスチョンを設定しました。

「How might we ensure that patient with severe asthma understand the seriousness of their condition and feel encouraged to adjust their treatment?」

(どのようにしたら、私たちは重症の喘息患者さんが自分の症状の深刻さを理解し、より良い治療につながるように促されていると感じられるようにできるだろうか?)

Ubieは喘息の患者さんに限らず年間で200名以上の生活者の方・患者さんにインタビューを行い、ペイシェントジャーニーを理解することをルーティーンで行っています。

今回は6名の方にお話を伺い、喘息患者さんのことをよりよく理解することリサーチを行いました。

インタビューを通じて知りたかったのは

症状感じて診断に至るまでの基本的なペイシェントジャーニー

治療を変更しないことに対する心理的なバリアがあるのか?

現状の治療に対する満足度は?

インタビューから、基本的なペイシェントジャーニーの中で特に治療のフェーズに大きな課題があることがわかりました。

治療中の喘息患者さんは多くが、自分の症状が重いのかどうかをわかっていない

治療変更の適切なタイミングがわからない

なので、患者さんの多くは同じ治療を漫然と続ける傾向にある

この発見をベースに、症状チェックプロダクトのコンテンツの改善を行いました。

症状チェックの病気の情報に、医師への相談を促す情報をインタビューの発見をもとに入れ込む改善を行いました。

改善したバージョンでは、コンテンツの中に

症状の進行について詳細に記述する

治療の変更を意思決定する判断基準について記載する

という改善を入れました。

結果は、前後で比較すると事後サーベイの結果ベースで13%ほど医師へ治療について相談したいと答える人が高まり、治療検討への行動を促すことができました。

このケースからもわかるように、適切な情報を患者さんに届ける上で重要なことはペイシェントジャーニーを深く理解しようとすることだと改めて学びました。

ケーススタディ2:マイナポータル連携を用いた喘息患者に対する適切な医療情報提供

さらに、より良い体験を作るためのもう一つの問いをしてみます。

「How might we provide more personalized information for the patient’s condition?」

(どのようにしたら、私たちは患者さんの状態に合わせて、よりパーソナライズされた情報を提供できるだろうか?)

パーソナライズされた体験を実現するための一つの取り組みとして、Ubieは日本政府が運営するオンラインポータルであるマイナポータルとの連携による体験設計を通じた「よりパーソナライズされた情報提供」のための体験デザインにチャレンジしています。

マイナポータルから取得できるデータは例えば、

処方履歴のデータ

定期健康診断の結果

通院・診療の履歴

症状チェックにおける患者さんのインプットだけでなく、マイナポータルから取得できるこれらのデータを活用して、よりパーソナライズされた体験が作れないかと考えています。

体験の可能性を探るために、コンセプトプロトタイプを通じてパーソナライズされた体験を検証してみることにしました。

今回も事例にしたのは喘息で、最初に私たちはモデルペルソナを定義しました。

40代、女性

5年ほど同じ治療を続けている

長いこと症状と付き合っているので慣れてきているが、時々発作が起こったり夜寝れなかったりすることがある

医師に伝えてもよ「様子を見ましょう」と言われる

でも彼女は「このまま同じ治療を続けるべきかどうか。。。」と思っている。

仮にこのペルソナがコンセプトプロダクトを利用したとして、適切な治療に繋げていくコンセプトを描きました。

コンセプトの体験イメージはこのような感じです。

症状チェックにおける患者さんからの症状インプット情報に加えて、マイナポータルとUbieを連携することで、処方のデータを取得し、喘息の治療に関するパーソナライズされた情報を提供します。

患者さんの症状等から現在の治療状況を可視化、マイナポータルから連携した薬剤情報等を活用して、治療の種類やステップについてその人の状況にあった情報を提示します。

このことで、喘息の治療を行なっている人に、今の治療が適切か、より良い治療を検討する余地はあるか、の情報を提示することで行動を促します。

このコンセプトを通じて提供したかった理想的な体験は、

「自分の喘息の症状がうまくコントロールできていないことがわかったので、この情報をもとにクリニックを受診しよう」という気になってもらい、実際に行動に移してもらうことです。

このコンセプトを通じて、なかなか改善しない症状に対してのより良い治療法の提示と行動変容にマイナポータルを通じて取得したデータと患者さんのインプットの双方を掛け合わせることで患者さんも気づかなかったリスクに気づけるという透明性を持たせていきたいと思っています。

これはまだコンセプトのレベルですが、近い将来、このような患者さんにとっての "パーソナライズされた体験 "の実現を目指していきます。

パーソナライズされた体験を実現する上で重要なのは、「データ活用」と「患者さんの悩みや懸念を理解する」ことの上手いバランスだと思っています。

患者さんの悩みや懸念をなるべく詳細に聴取し、インプットすることと、マイナポータルのようなデータソースから取得する歴データの量や質、この二つのバランスが重要です。

このバランスがうまく保たれる時、データは患者さんも気づけなかったリスクを患者さんに提示できるようになります。

患者中心デザインアプローチの背景にあるものは至ってシンプルです。

患者さんが健康に関する悩みを抱えた時、より良い情報を提示できるようにする。

私たちは常に、定量データ、定性的なリサーチ、外部データ連携を通じて患者さんの悩みや不安についてより良い情報を提供するようにしたいと考えています。

まとめ

Ubieの患者中心デザインアプローチ

常に患者さんを中心に考える。

Ubieはすべての患者さんが適切な医療にアクセスできる世界を作りたいと思っています。そのためのPatient Centric Design approachとして今回のプレゼンテーションでは以下の3つの視点を紹介しました。

パーソナライズ 適切なタイミングとより良い情報提供

共感 患者さんとの対話を通じたペイシェントジャーニーへの深い理解

透明性 定量データ、外部データ連携を通じて患者さんの状態をデータの面でも理解すること

患者さんに対峙する姿勢

このプレゼンの締めくくりとして、僕が患者さんと対峙する時の姿勢について共有します。

患者さんのペイシェントジャーニーへ寄り添い、彼ら彼女らの長期的なアウトカムを最大化する。

僕たちは患者さんと向き合う時、そこには生活があり、人生があり、感情がある。プラットフォームの規模が拡大しても、僕はプロダクトデザイナーとして患者さん一人一人の悩みや不安に耳を傾け続けたいと思っています。それが自分のデザイン態度です。

世界80億人の健康寿命を延ばす

最後に、Ubieが未来に向かって目指したい姿について共有します。

世界80億人の健康寿命を延ばす

ありがとうございました。

補足

登壇は慣れない英語で行われたので、ところどころ伝えきれていないものもあるのではないかな、というのと英語圏だけでなく日本語圏の方々にもUbieのデザインへの取り組みを知っていただければということで書き起こしを公開しました。

Ubieは2024年5月に初となるTVCMを放映しました。ご覧になった方もいるかもしれませんが、こちらもサービスの体験をつかんでいただく上でシンプルでわかりやすいと思うので最後に置いておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?