だけど願いはかなわない 第二十三話「純(中編)」

夢の中に居るような、どこかフワフワとした非現実的な夜だった。

その数日前に改めてハオと顔を合わせて聞き出した話と、そしてずっと以前から自分の中で抱いていた違和感をすり合わせ、そうして出てきた膨大な疑問の答え合わせをするため、俺は兄貴を呼び出した。

居酒屋の個室で向かい合った兄貴は、その大衆チェーン特有のチープな雰囲気があまりに不似合いで、まるで合成写真のようだとこんな時なのに可笑しかった。

最初にどう切り出したのかは覚えていない。けれど、俺の口からどんな話しが飛び出そうとも、兄貴がいつも通り眉一つ動かさなかった事は深く印象に残っている。

一つ、また一つと、答え合わせを進める度、その疑問は何一つとして解消される事は無く、兄貴が俺の質問に返答すればした分だけ、俺の頭の中には更なる疑問が浮かぶのだった。

過去の痴情については責めるつもりは無かった。ただ、女遊びだろうと男遊びだろうと、今現在も興じているのだとすれば、それはジュンに対する裏切りなので釘を刺したかった。

けれど兄貴は悪びれもせずに全てを認め、あれはただ自分から寄って来た人間を相手にしてあげただけだと言った。

そして ーーーーージュンが嫌がるような事はしないから大丈夫、ジュンが好ましいと思ってくれない事は無理に押しつけず、金銭で合法的に解消できる国とそういう種類の女性を選んでいるし、それに男性を相手にするのは仕方ない、だって、ジュンは女性だから ーーーーーと。

兄貴が喋っているのは確かに日本語のはずなのに、何を言っているのかまるで理解できなかった。

そんな俺の心情を知ってか知らずか、兄貴は淡々と答える。

ハオの祖父が飼っていた白い子犬は、進行性の目の病気だった。目の網膜が萎縮する遺伝性の病気で、いずれ失明は避けられない。

だから楽にしてあげた。と、兄貴は言った。

養子候補として家で預かっていたキムは、人工呼吸器が必要な身体だった。ともに医師である伯父夫婦は、通常の家庭での受け入れが難しい子どもを積極的に迎え入れようとしていたのだ。

必要の無い物だから外してあげたんだ。と、兄貴は言った。それで生きられないのならそれが自然な事だから、と。

次から次に放たれる衝撃に、思わず言葉を失った。

それでも、実の兄だ。血を分けた兄弟だ。この、およそ許されるはずの無い思考に囚われた兄に、それは間違っていると正面から諭し、けれど見放さずに寄り添ってやれる人間が居るとしたら、それはきっと俺だろう。

とにかく何かを言わなければと気持ちが焦るばかりで、喉の奥がひきつれたようになって上手く喋れなかった。

しばらくして、どうにかこうにか絞り出すようにして言った。

誰もがいずれ老いるし、いつ病気にならないとも限らない。仮にジュンがそうなっても同じ事を思うのか、と。

そこが問題なんだ、ジュンがそうなれば僕も耐えられないかもしれない、と、兄貴は言った。

だから、そうなる前に殺してあげるのがいいと思ってる。ジュンが若く美しく健康なうちに、完璧なままで生を全うできるように、と。

俺は、喉を必死にこじ開け、声にならない声で怒鳴った。

「お前が一人で死ねよ!」

そう言い放った数秒後、俺の目の前には、生まれて初めて見る兄貴のーーーーー苦笑があった。

それはまるで、将棋の腕自慢が自分では思いも寄らなかった手で負けた時のような、悔しさと喜びが入り混じった、不思議で、そして思わず背筋がゾッとするような不気味な笑みだった。

俺が兄貴と会ったのはこれが最後だ。それから約一週間後、ジュンから「シロさん、帰りの飛行機に乗っていないみたい」という連絡が入った。

・・・・・

「僕が一緒でも問題は無いかな?鬼塚さんにお会いしたいと思っていたんだ。ご迷惑をおかけしてしまった事、きちんと謝罪したくて。」

駅で合流したハルキ君に事情を説明すると、彼は即座にそう答えた。

「分かった。夕食の約束をしてたのに、バタバタになってごめんね。とりあえず、このまま駅で待つか、自宅に向うか…どうしようかな…。」

「闇雲に動き回らない方がいいよね。モバイルバッテリーはコンビニでも売ってるし、駅前なら公衆電話や携帯ショップの充電スタンドもある。鬼塚さんからの連絡を待った方がいいんじゃ無いかな?」

真っ当な社会人らしいハルキ君のその意見を、苦い思いで否定する。私の雇い主には、そんな期待をしてはいけないのだ。

「鬼塚さん、スマホは四六時中仕事が目の前にあるみたいな気持ちになるからって、すごく嫌ってて…しぶしぶ、通話機能だけの携帯を持ってるの。珍しい機種だから、そういう充電器には対応してないと思う。公衆電話も…手帳なんか持ち歩く人じゃ無いし、そもそも私の番号をどこかに控えてたり、ましてや記憶しているとは思えない。」

携帯ショップの備え付けの充電スタンドではなく、店員さんに直接お願いをすれば充電してもらえるかもしれない。けれど、あの作家がそこまで気が回るとは到底考えられなかった。

「うーん…鬼塚さん、上着も着ないで飛び出していったし、さっきの電話の様子だと随分身体が冷えてたみたいから、こっちに向かっているとすれば、タクシーを見かけた途端に飛び乗ると思うの。それなら、早ければ数分。徒歩でも十五分はかからない距離だから、しばらく目立つところで待って、やっぱり会えなかったら自宅に向かう…のが、いいかな…?」

私が考え考え提案した言葉に、ハルキ君はこくりと頷いた。

「スミちゃんも寒いでしょ。僕、ホッカイロ代わりに缶コーヒー買ってくるよ。」

そう言って駆け出したハルキ君を待つ間、ふと、かなり低い確率だと思いつつも、鬼塚さんが自宅への侵入に成功している可能性を考えた。あれだけズボラで不用心な人なのだ、やっぱり勝手口が開けっぱなしでしたなんて可能性だって考えられなくは無い。

藁にもすがるような気持ちで、念のために登録していた鬼塚さんの自宅用固定電話に発信した。

プルルルルル…プルルルルル…プルルルルル…。

コール音が、空しく響く。

プルルルルル…プルルルルル…プルルルルル…。

そろそろ諦めて切ろうとした、その時。

「…はい、鬼塚です。」

ーーーーー そんなはずが無い。

相手が「鬼塚です」と名乗っているにも関わらず、電話番号の登録ミスで別の家にかけてしまったのかと疑った。なぜなら、電話口から聞こえて来たのは明らかに鬼塚さんの声では無く、女性の声だったのだ。

その不審な女性に対し、私がとっさに取った対応は実に冷静なものだった。

「…私、〇〇編集部の及川と申します。鬼塚先生はいらっしゃいますか?」

心の中で若手編集者の及川君に謝罪しながら、名前を騙った。

「シノブさんは、今、出かけております。」

電話の音声というのは、肉声と比べて若干印象が変わる。一度目はふいを突かれた事もあって分からなかったけれど、相手が鬼塚さんの本名を口にした事で確信した。

真央さんだ。

「そうですか。あの、失礼ですが、奥様でいらっしゃいますか?先生がご結婚された事も知りませんでしたので。」

「はい、恥ずかしながら子どもができまして、スピード婚でしたので、ご挨拶が遅れてすみません。これからよろしくお願いいたします。」

真央さんの口調には一切の淀みは無く、それどころかどこか浮かれているような、少し弾んだ声だった。まるで、本当に自分を鬼塚さんの妻だと信じ切っている様子だ。

一体どうやって家に侵入したのだろうか。そう言えば、鬼塚さんは少し前に年賀状のCMを見ながら、今の家を中古で買ってからもう干支が一回りしたとぼやいていた。

それなら真央さんもあの家に住んでいたのだろうから、当然、鍵を持っていたはずだ。流石の鬼塚さんでも未回収のままにする事は無いと思いたいけれど、例えば、鬼塚さんの知らない所で彼女が更にもう一本合鍵を作っていたとすれば…。いや、そうでなくても、かつての住人なら、鬼塚さんがどこか特定の窓の鍵をよく開けっぱなしにしているといった事を把握している可能性だってある。

真相は分からないが、一つ、はっきりしている事があった。

ーーーーー 彼女は、もう正気では無い。

・・・・・

パチンコ屋と理髪店で気分転換したはいいものの、冬の日没はやたらと早く、上着を持たずに家を飛び出た自分を呪った。

夜風と尿意に耐えながら何とか自宅前まで辿り着くと、屋内にあるはずの灯りが無く、ああジュンはもう帰ったのかと、そのマネージャーにあるまじき身勝手さに腹が立つのと同時、怒られずに済んだ事に思わず笑みがこぼれた。

そして玄関を開けようとして、ハタと気付いた。鍵が無い。もちろん、俺の有能マネージャーが、玄関の鍵を開けっぱなしにして帰宅するなんてそんな不用心な事をするはずも無い。

とりあえず尿意だけは早急に解消しなければマズイと、徒歩五分のコンビニまで走り、スッキリしてからジュンに電話をかけた。しかし既に電車に乗っているのか、なかなか出てくれない。これは最悪の場合、ジュンの自宅まで出向く必要があるかと覚悟しかけたその時、五回目の発信でやっとジュンとの通話が叶った。

幸いな事に、ジュンはまだ駅前に居るという。

「何、勝手に帰ってんだよ!鍵!俺、鍵持って無ぇの!駅前だな!?すぐ行くから待っててくれよ、凍死しちまう!」

『外なんですか?私が引き返しますよ。近くまで来たらまた連絡しま…。』

ジュンの話の途中、唐突に『プッ』という聞き慣れない機械音が鳴ったかと思うと、通話が切れ、慌てて確認した携帯の液晶画面には『充電して下さい』という文字が表示されたかと思うと、それすらも消えて冬の夜同然真っ暗になった。

危機一髪、とりあえずの意思疎通は出来た。後は、引き返すと言っていたジュンの到着を玄関前で待つまでだ。しかし、あまり早く戻っても、ジュンが来るまでにまた凍えてしまう事になる。

俺はホットコーヒーを購入し、小さなイートインスペースで少しだけ身体を温めてから自宅に足を進めた。本来なら、確実にジュンが到着していると確信できる時間を過ぎてからにしたい所だが、ジュンは帰宅する途中だったのだからせめてタイミング良くサクサクと受け取ってやろうという素敵な優しさだった。

「…何だ、ジュンのヤツやたらと早いな。タクシー使ったのか?」

しかし自宅前に戻ると、先程まで消えていた玄関先の灯りが点灯していた。玄関の鍵は開いていたが、奇妙な事に家の中は真っ暗だ。ジュンが鍵だけ開けてそのまますぐに帰ったのかとも思ったが、その不用心な行動はしっかりもののマネージャーらしくもない。

俺は、「おーい、わざわざスマンな、戻ったぞー」と声を掛けつつ、廊下の灯りを点けて靴を脱いだ。返事は無い。周囲に耳を澄ますと、俺の書斎から人の気配がするような気がした。

「ジュン?ここに居るのか?」

書斎の襖を開けると、やはりそこにも暗闇が広がっていたが、たった一つ、小さな灯りが揺らめいていた。

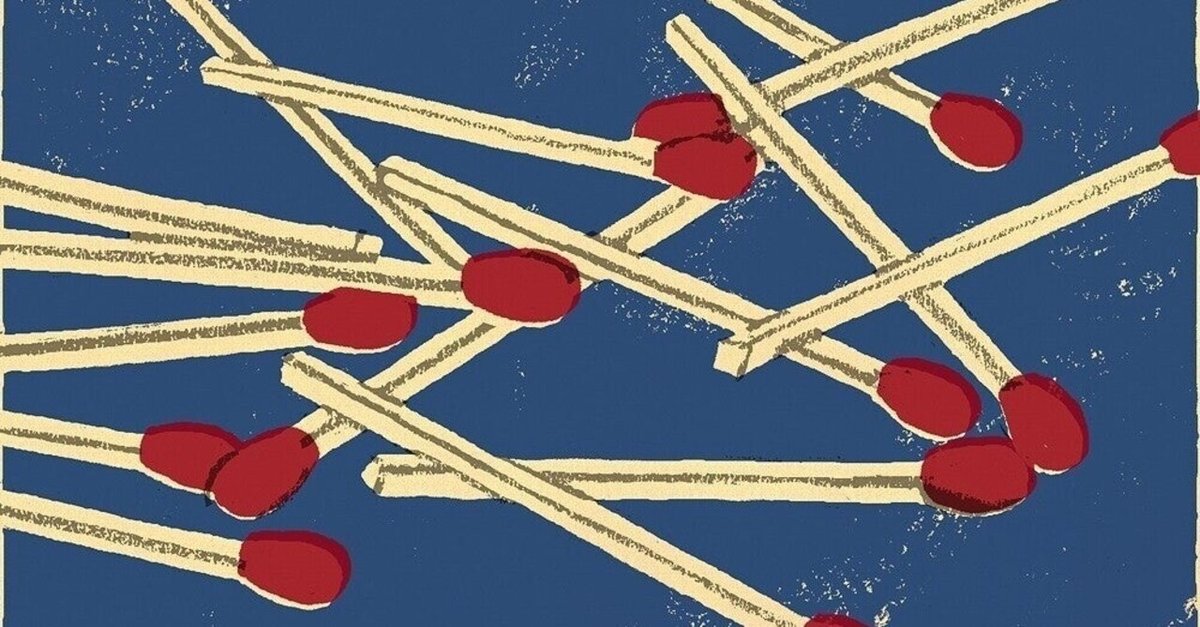

あまりに現実離れした光景に状況を把握するのに少し時間がかかったが、それは、この家に居るはずの無い女の右手に携えられたマッチの炎だった。

暗闇の中、うっとりとした瞳で炎を見つめる女の顔が浮き彫りになる。

マッチの火はとっくに指元ギリギリまで燃え広がっているはずだが、女はその炎を手にしたまま、ゆっくりと顔を歪ませ…いや、その顔はあまりに狂気じみていたが、どうやら笑っているらしい。

そして女は、俺に言った。

「お帰りなさい。」

つづく

面白いと思っていただけたら、右下(パソコンからは左下)の♥をポチッとお願いいたします!押すのは無料です。note未登録でも押せます。私のモチベーションに繋がります!!

↓次のお話はコチラ

↓一話戻る場合はコチラ

↓各話一覧【加筆・修正済み】

残り一話と終章、最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?