「かしこさの階段」実践編

今までの章では

・「かしこさと」はなぜ大切なのか?

・「かしこさの階段」とは何か?

・「かしこさの階段」はどのように使うのか?

ということについて述べてきました。

(前の記事はこちら)

4章からはいよいよ実践編に入っていきたいと思います。

本章では私が今まで出会ったいろいろな子ども達とのやり取りをたくさん書き記していきたいと考えています。

どんな対話を通して子どもたちのかしこさを育んでいくのか。

読む中で感じ取り目の前の子どもたちの成長へつなげてもらえればうれしいです。

1 「先生」と「子ども」の関係性

子ども達と対話する際に最も大切な事。それは「子ども達との関係性」です。

子ども達との関係が良いものであれば、先生の言葉は子どもたちの心にすっと染み込み、子どもたちの成長を促していくことでしょう。

「あなたは、どの子どもともすてきな関係が築けていますか?」

そのように聞かれた時、あなたはどう答えるでしょうか?

先生も人間です。合う子、合わない子がいるのは当然です。

自分の言葉がなかなか届かない。そんな子もいるでしょう。

常に、誰とでも良い関係性が築けている。そんな先生は稀です。

出会ってまもなかったり、

ささいなことで関係がこじれてしまったりすることもあるでしょう。

子どもたちと対話する時、まず大切になってくること。

それは「あなたとその子の関係性」を見極めることです。

関係が悪くなると先生の声は子どもたちに届きにくくなります。

ここでは「先生と子ども達との関係性」を3つのタイプに分けて説明していきたいと思います。

(1) 関係性が良好である(橋がかかっている)

あなたが語りかけた時、その子はあなたの言葉を聞こうとしていますか?

もし、一生懸命あなたの言葉を聞き、自分の成長にいかそうとしているならば

あなたと「良好な関係が築けている」と言えるでしょう。

この関係性を橋に例えてみましょう。

関係性ができているということは

「あなたとその子の間に橋がかかっている」

ということです。

橋がかかっていればあなたは自分の言葉を届けることができます。

このように「先生」と「子ども」の間にきちんと「信頼の橋」がかかっていればほとんど問題はありません。

あなたは子どもたちに「かしこさの階段」をつかって直接語りかけ

・今どこにいる?(現在地)

・どこへ行きたい?(目的地)

・じゃあどうする?(経路)

と問いかけ「応援しているよ」と声をかけ続ければ良いのです。

気をつけたいのは

「先生と子どもの間にかかっている橋には様々な種類がある」ことです。

目を見て真剣に聞いて、自分の成長にいかしていこうとする

「頑丈な橋」がかかっている子もいれば

耳だけで「うんわかった」「はいはい」と軽く聞いている

「もろい橋」もあります。

もしかしたら「粗末な丸太橋」もあるかもしれません。

大切なのは「もろい橋」を「頑丈な橋」へと変えていくこと。

つまり

「子どもたちとの信頼関係を深めていく」

ということです。

「しっかり話を聞きなさい!(頑丈な橋を作りなさい!)」

と先生が口すっぱく言っても橋は頑丈にはなりません。

「この人の言葉は僕を成長させてくれる」

「この人についていけば私は成長できるかもしれない」

そのように思えた時子供達は自分の目の前にかかる橋を補強しようとするのです。

(2) 関係性ができていない・悪い(橋がかかっていない)

「うるせー」「しらねーし」

・どんなに語りかけても暴言ばかりはく子

・机にしがみついて顔を上げようとしない子

・何を語りかけても無反応な子

このように先生が一生懸命語りかけても全然話を聞いてくれない場合

それは「橋がかかっていない関係性」と言えるでしょう。

先生とその子の間にかかる橋が壊れている。

そのため先生の言葉を届けることがとても難しい状況です。

子どもたちの中には人見知りの子もいます。

出会って間もないとなかなか話を聞いてくれないと感じることもあるでしょう。

しかし、先生に対する安心感をその子が感じた時、子ども達は橋をかけ始めます。

人見知りな子の場合、先生は自分を開き、語りかけ続けていくことが大切です。

しかし、気をつけなければいけないのは「逆の場合」もあるということです。

つまり

以前は話を聞いてくれていた。

それなのに最近は全然話を聞かなくなった。

という場合です。この時は要注意です。

かかっていた橋が壊れてしまった。この原因は何なのかを探る必要があります。

一過性のものなのか根深い問題があるのかを見つめていく必要があります。

(近年、橋が壊れる原因として多いのは、優しくしすぎてその子が話を聞かなくなるという現象です。これは子どもたちが「注目してほしい」思うあまり先生の愛情を奪いあうことで生まれる現象です。これについては後ほどくわしく書いていきたいと思います。)

2 橋が崩れている…どうやって先生の言葉を届けるの?

「うるせーし!」

「しらねーし!」

「あっち行け!」

このような言葉で関係性をつくることを拒む子。

そのような子と関係性を築いていくためにはどうすればよいのでしょうか?

その方法は2つあります。

(1) つながっているから声を届ける

たとえ先生との関係が悪くても、その子の周りには必ずその子と心を通い合わせることができる子が存在します。

先生の話は聞かないけれど、あの子の話は聞く。

先生とやることは嫌がるけれど、あの子とだと活動に取り組むことができる。

そのような子はいませんか?

もしもそのような子がいるならばチャンスです。

その子に

「先生の言葉を変換してもらう」

ことで、先生の想いをその子を通して伝えていくことができます。

もし、先生の思いがその子を通して伝わり続ければ、話を聞こうとしなかった子とも関係性ができていき、先生へ橋をかけようとしてくれるかもしれません。

(2) どことも橋がつながっていない…

先生の言葉は届かない。しかもその子とつながれる友達すらいない。

このような時はどうすればいいのでしょうか。

このような時に有効な手段。

それは学級全員に語ることを通して気になる子に言葉を届けるという方法です。

「うるせえな」

「あっち行けよ」

「知らねーし」

そのように言って先生を遠ざけようとする子がいるとしましょう。

仮にRくんとしましょう。

1対1で話をされると先ほどのような暴言で突っぱねてしまうRくん。

一見反発しようとしているように見えるかもしれません。

しかし実はRくんは誰よりも先生のことを観察しているのです。

橋は壊れている。

しかし、橋の向こうからこちらの様子をうかがっているのです。

それがわかれば、とるべき道は見えてきます。それが

周りに伝えることを通してRくんに語りかける

という方法です。

Rくんの小さな成長を見つけ、それをみんなに語りかけることを通して

Rくんに言葉を届けていくという方法です。

例えばこのように語りかけるのはどうでしょうか?

みんな。Rくんは昨日

「うるせーよ」

と言って全然勉強をやろうとしなかったよね?

でも今日は鉛筆を持ってやろうとしていたよね!

これって「かしこさの階段」の

「やろうとしない」から「やってみる」へ登ったことになるよね!

先生はとってもうれしくなったよ。

「勉強しないダメな子」

なんて言う人がいるかもしれないけど、先生はそう思わないな。

Rくんは今、一生懸命「かしこさの階段」を登ってるんだと思う。

そう思わない?一歩踏み出すって勇気がいることだよね。

みんなもさ。そんな Rくんを見守ってあげようよ。

Rくんにはすごく力があるから、きっと階段を上ってくるはずだよ。

Rくんのおかげで、みんなに一歩踏み出すことの大切さを伝えられたよ。

ありがたいね!今日は最高にうれしい日だ!

こんな風にみんなを通してRくん伝えたいことを伝えていくのです。

不思議なことにそういう時、Rくんはじっとその話に耳を傾けるものです。

当然です。

先生は僕のことをどう思っているのか?

先生がみんなに僕のことをどのように話すのか?

彼はいつもそれを気にしているのですから。

このように

周りの子ども達に語りかけることを通して、その子の心に届ける

ということを続けていくうちにRくんの心は少しずつほぐれ始めます。

「この人は僕を攻撃しない」

「この人は僕の頑張りを認めてくれる」

そのようにRくんが心で感じ始めたときに

彼は先生との間の橋をかけようとし始めます。

もしも、その子が心を閉ざしてしまい声が届けられない時は

遠くから声を届けましょう。

それが彼の自己肯定感を高め、人とつながる勇気をもつことにつながるかもしれません。

3 階段を降りなくてもいいよ でもドアはいつも開いておこう

この言葉は私が子ども達によく伝える言葉です。

子ども達はとても優しいものです。

だからこそ「困っている子」「やる気がない子」を見つけると放っておけません。

「大丈夫?」

「わからないことない?」

「助けるよ!」

このような言葉はとてもすばらしいものです。

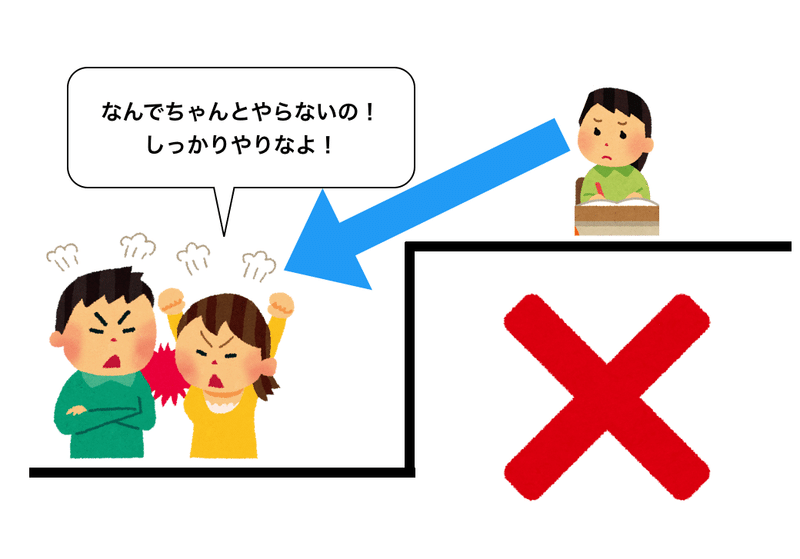

しかし、それが少しエスカレートすると

「どうしてやらないの?」

「ちゃんとやりなよ」

というようなトゲのある言葉に変わっていく場合があります。

このような時はとても注意しなければなりません。

なぜならば「注意をする子」というのは基本的に

みんなきちんとやらないといけない

という固定概念にとらわれているからです。

かしこさの階段のスタートラインは1人1人違うものです。

「注意する子」というのは

自分が相手の階段まで降りていって

その子を自分の階段まで引き上げないといけない

という風に思い込んでいるのです。

だから、必然的にトゲのある言葉になるのです。

しかし、それは違います。

1番大切なのは、学習にうまく取り組めない子を目にした時

「あの子はあの階段から一段登ろうとしているんだな」

「もしも私の階段まで登ってきたら手助けできるように整えておこう」

というように思えることです。

「教えにいかなくていいよ。

でも、友達に『教えて』と言われたら全力で助けてあげようね。」

と子どもたちに語るのはそういう理由です。

これを私は

階段は降りなくてもいい

という言葉で表現しています。

しかし、「階段はおりなくてもいい」といっても

「あいつはどうせダメだよね」

と決めつけて心のドアを閉ざしてはいけません。

「登ってきたら(助けを求められたら)いつでも助けるよ」

「困ったらいつでも声をかけてね」

という気持ちを学級の誰もがもっていることが大切です。

心のドアを開けておく

階段をのぼってきたら、全力で助けてあげる

これが

「階段を降りなくてもいいよ でもドアはいつも開いておこう」

という言葉なのです。

つながっていないようでつながっている。

そういう関係性を育んでいく。それがとても大切なことなのです。

3 関係を高めようとしないから関係性は高まっていく?

今まで

「子ども達との関係性をどのように見極めていくのか?」

ということについて書いてきました。しかし、どんなに関係性を見極めることができても、関係性を高めることができなければ意味はありません。

「解説できるが解決できない」という言葉がありますが、まさにその通りです。どんなに自分と子どもの関係性を説明することができても、実際に子ども達との関係がこじれたままでは何の意味もありません。

では、どのようにしたら関係性を高めていけるのでしょうか。

私も長い間この問題に悩んできました。しかし、ある先生と出会ったことでこの考えは根本的に間違っているのだという事に気づきました。

それに気づかせてくれたのは、以前学年を組んだN先生です。

N先生は私より若いのにとてもしっかりした先生です。

いつも笑顔で柔らかく、子ども達を温かい雰囲気で包み込みます。

私は子どもたちに「こうあろうよ!」

と強く語りかけることで関係性を高めようとするのに対して

N 先生は全く違ったアプローチをします。

強く語りかけることはほとんどありません。

でも子ども達はN先生の言うことに耳を傾け、クラスは成長していくのです。

私はいつもN先生のクラスの子を見ていて不思議に思っていました。

なぜ

「こうあろうよ!」「こうしようよ!」

と語りかけないのに子ども達がこんなに生き生きと学ぶのだろうか?

私にはさっぱり理解できなかったのです。

しかし、最近になってようやくその理由が分かってきました。

なぜ 、N 先生が子ども達との関係性を高めていけるのか?

それは

「関係性を高めようと思っていない」

からなのです。

「関係性を高めようと思わないことで関係性が高まっていく」

このとんちのような話を理解できるでしょうか?

どこまで伝わるかわかりませんが、私なりに考えて説明してみたいと思います。

「関係性を高めたい!」

と思っている人は基本的に関係性を高めたいと思う人は、子どもたちあれこれとアプローチをします。しかしその根底には

「関係性を高めたい!」という思いが見え隠れします。

「関係性を高めたいから関わる」

これは裏を返せば

「関係性を高めたいと思わなければ関わらない」

ということになるでしょう。

N 先生のすごいところは

「関係性を高めたい」と思わずに子ども達と関わっていけるということなのです。

今のクラスの子どもにも、前に受け持ったクラスの子どもにも

「◯◯ちゃん久しぶり!」と言って抱きしめます。

ほっぺをつまんだり、頭をなでたり

N先生の近くに行くと子ども達はいつも笑顔になります。

そこには「関係性を高めたいから関わっている」などという思いは見られません。関心がある。だから関わっている。

ただそれだけなのです

これは以前プロフェッショナルに出てきた井本さんが語っていた言葉とも通じます。彼は番組の中で

用があって何かするってちょっと遠いじゃないですか。

用もないのに訳のわからないことをするっているのは

「純粋にその子に興味をもっている」っていうことですよね?

と語っています。

N先生も井本さんも全く同じ考え方なのだと感じます。

どんなに的確に子ども達との関係性を見極めることができても

子どもたちとの関係性を高めていけるわけではありません。

なぜなら

「関係性を高めたい!」

と思っている以上、その思いが見え隠れするからです。

大切なのは「子どもたちに関心をもつ」ということ。

「あなたが自分の話を聞いてくれようが聞いてくれまいが

私はあなたに関心をもっているよ!」

と行動で示し続けることでしょう。

学校の世界というのはどうしても「双方向」であろうとします。

例えばあいさつ。

先生があいさつをしたら、子どもたちはしっかりとあいさつを返しましょう。

「双方向」であることを求めます。

しかし、本当にそれが大切なのでしょうか?

常に双方向であろうとする。

それは違うのではないかと思います。

相手が返してくれるかどうか?

信頼関係が築けるかどうか?

信頼関係が深まるかどうか?

そんなこと関係なく教師がたとえ「一歩通行」でも関心をもつこと。

それが大切なのではないかと思うのです。

「元気?」

「ひさしぶり!」

「おはよう!」

肩をポンと叩く

頭をそっとなでる

背中をそっとおす

くすぐる…

何の用もない時のこのような行動。

これが

「君に関心をもっているよ」

という思いを伝えるメッセージとなります。

相手がどのように感じようが関係ありません。

笑顔で「私はあなたに関心があるよ」と言動で伝え続けること。

それが

「関係性を高めようと思わないことで関係性が高まっていく」

ということなのです。

人との関係性というのは予測ができることではありません。

こうすればこうなる。

そんなものは存在しません。

予測しようとせず、自分らしさで触れ合った時

信頼関係とは形になっていくのでしょう。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?