文系が三角縁神獣鏡の鉛同位体比からわかったこと

三角縁神獣鏡を調べていたら、実にたくさんのことが研究されていて、深みにはまってしまいました。

箸墓古墳の実年代が3世紀中頃だという根拠の1つに三角縁神獣鏡があります。三角縁神獣鏡は製作地と製作年代が論争になっています。

日本では600面近くが、近畿を中心に広く出土しますが、中国や朝鮮半島では出土しません。邪馬台国近畿説では、三角縁神獣鏡は魏志倭人伝にある「銅鏡百枚」であり、240年頃から製作されて、魏から卑弥呼だけのために特別に贈られた鏡だからだとしています(「特鋳説」と言います)。

三角縁神獣鏡に関する様々な切り口の中で、今回はまず鉛同位体比に絞った記事を書きたいと思います。

鉛同位体比は理系の分析方法です。僕は文系です。文系の僕が現時点でわかったことをまとめてみました。

まず「15.まとめ」を読んで、興味のある項目を詳細に読んでいただいてもいいと思います。「3~5」「7~11」がお勧めで、特に「10」がハイライト、「11」が一番言いたいことです。

1.鉛鉱山によって違いはわずか

古代の青銅鏡は、試料によって差がありますが、だいたい銅が70%、錫が25%、鉛(Pb)が5%含まれます(図表1-1)。

もともと、銅鉱石から製錬した銅に不純物として鉛が含まれることがあります。

鉛を添加することで、融点(銅1085℃、錫232℃、鉛328℃)を下げて溶かしやすくしたり、軟らかくして鋳造後の仕上げで削りやすくする目的もあったと思います。古代の工人たちにはそういう知見があったのですね。

鉛にはPb204・206・207・208という、重さの違う4種類の同位体があります。Pb204は地球が生まれた時に存在した鉛です。他の3つはウランやトリウムという放射性元素が放射線を減らし、Pb206・207・208という安定的な元素に変わったものです。

鉛同位体の組成比(鉛同位体率)はPb204・206・207・208がそれぞれ約1%・25%・21%・53%となっています(図表1-2)。

鉛鉱山によって鉛同位体率が微妙に異なります。同位体率のまま分析してもいいと思うのですが、通常は以下のような同位体比で分析が行われます。鉛同位体比を分析することで、鉛の産地、ひいては鏡の製作地が推定できる可能性があります。

違いは小数点以下のわずかです。それだけ高い精度の分析が求められます。

2.日本はデータのDB化が遅れ

この記事では、データは以下を使います。

<鉛鉱山のデータ>

中国では2018年に鉱山の鉛同位体比のデータがデータベースで公開され、誰でもエクセルファイルでダウンロードできます。著作権フリーです(サイトのLicense/Data Use Agreementを参照)。

※中国DBでは同位体率をPb206・207・208の3つで100%とし、鉛同位体比はPb204を分母としたPb206/204、Pb207/204、Pb208/204が掲載されています。

※そこから、Pb204・206・207・208の同位体率も計算できます。

一方、朝鮮半島と日本のデータは紙ベースです。データは論文ごとにばらばらで1ヶ所にまとまっていません。日本の遅れを痛感します。

主な出典

「東アジア鉛鉱石の鉛同位体比」(馬淵久夫・平尾良光、考古学雑誌73、1987)

「三角縁神獣鏡の原材料産地に関する考察」(馬淵久夫、考古学雑誌98-1、2013年):桃林鉱山2試料

「韓半島南部における金属鉱山の方鉛鉱試料の鉛同位体比分析及び地域別分布図作成」(鄭淵中、金憲奭訳、国立歴史民俗博物館研究報告213、2019年)

「日本列島産鉱石の鉛同位体比分析とその考古学的含意」(大賀克彦、古代学10(奈良女子大学古代学学術研究センター)、2021年)

<鏡のデータ>

京都府椿井[つばい]大塚山古墳 27面

紀年銘鏡 9面

椿井大塚山古墳からは40面近い鏡が出土しました。そのうちデータのわかる三角縁神獣鏡27面のデータを使います。椿井大塚山古墳は円筒埴輪が出土せず、箸墓古墳と同じぐらいの時期の初期の前方後円墳とされています。

日本で出土する鏡には、魏の年号が表記された紀年銘鏡が出土しています。そのうちの10枚が景初三年(239年)、正始元年(240年)、景初四年(240年=実際にはない年号)、青龍三年(235年)という、卑弥呼が魏に使いを送った時期の年号です(安満宮山古墳鏡は分析なし)。

鏡をはじめとする製品・半製品のデータも1ヶ所にまとまっていません。新井宏さん(工学博士、元韓国国立慶尚大学校招聘教授)が自分で集めたデータをHPで公開しています。この記事ではできるだけ元の論文を当たりましたが、見つけられなかった場合は新井さんのDBの数字も使います。

専門家または研究機関がデータベースを構築して公開してほしいです。

この記事で使う鉛鉱山・製品のデータをエクセルファイルにまとめたので公開します。研究に活用していただければと思います。データの間違いがありましたらご連絡ください。

中国DBが著作権フリーであることがわかりましたので、鉱山データに中国DBを追加しました(2023/1/4)。日本の鉱山のうち北海道・東北のデータは未掲載です。製品データを充実させたいところです。

3.鉛同位体比の「一致」「類似」の基準

まず、鏡などの出土品と鉛鉱山の鉛同位体比が「一致」「類似」するかどうかを確かめてみました。同位体比が「一致」「類似」すれば、鉛の産地推定の有力な根拠の1つになります。

そのためには「一致」「類似」の基準を決めておく必要があります。

専門家の論文では「AとBの鉛同位体比は類似する」「ほぼ同じ」等の表現がよく使われるのですが、どのような基準で判断したかが明記されている論文を見たことがありません。鉛同位体比の類似は産地を推定する有力な根拠なのですから、基準が明記されていないのは、僕は論文として問題があると思います。

ただ1人、独自に「鉛同位体比 類似指数」を考案して、明記しているのが新井さんです。

類似指数は2つの試料の類似の度合いを表します。2試料の同位体率の平均に対する絶対差の比率を表しています。具体的な計算方法は末尾「図表19.鉛同位体比 類似指数:計算方法と計算例」を参照してください。

僕はカイ二乗検定を利用した指標など、いろいろ考えてみましたが、新井さんの類似指数が最も適切だと思い、この記事でも類似指数を使います。

類似指数は小さいほど類似していることを表します。同一試料を複数回分析した事例では、類似指数は最大「0.076」になっています。「0.080」未満であれば「類似」と言ってよさそうです。それに加えて、僕は「0.040」未満を「一致」と表現したいと思います。

<この記事での類似指数>

0.040未満 一致

0.040以上0.080未満 類似

0.080以上 非類似

「3」で公開した「鉛同位体比データ」では類似指数が計算できるようにしました(2023/1/4)。マクロは未使用です。

4.長江流域:桃林鉱山などと「一致」

図表3は鏡と「一致」する鉱山の一覧です。

中国安徽[あんき]省の庐江毛王庙と湖南省の桃林鉱山が5面の鏡と「一致」し、最多となりました。庐江毛王庙は場所がわかりませんでしたが、どちらも長江(揚子江)の中下流に位置することは間違いないと思います。

長江中下流域は呉の領域になります。日本では呉の年号を表記した紀年銘鏡が出土しています。卑弥呼の時代に、倭国は呉とも交流があったのです。

鉛鉱石が使われたとは限りません。庐江毛王庙や桃林鉱山の鉛を使った青銅器が、いったん溶かされてリサイクルされた可能性もあります。

僕は、どちらかの形で、庐江毛王庙や桃林鉱山の鉛が三角縁神獣鏡に使われた可能性は高いと思います。

複数の鉱山と一致する鏡もあります。椿井18号鏡は、韓国の将軍鉱山だけでなく、中国の3ヶ所の鉱山と「一致」しています。「三角縁神獣鏡の製作地について」(馬淵久夫、考古学雑誌100-1、2018年)で紹介されている浙江省の黄岩五郎鉱山は、中国DBでは該当する鉱山がありませんでした。

岐阜県の神岡鉱山は複数の鉱床のデータがあり、そのうち円山鉱床が椿井4号鏡と「一致」しました。

図2は鉛同位体比の散布図で、桃林鉱山、将軍鉱山、神岡鉱山との「一致」を視覚化したものです。

鉛同位体比の散布図は、日本ではこのように、Pb206を分母にしたA式図とPb204を分母にしたB式図で説明されることが多いです。

神岡鉱山はA式図では三角縁神獣鏡の分布域に位置することから、三角縁神獣鏡に使われているという見解もあれば、B式図では離れたように見えることから、三角縁神獣鏡には使われていないという見解もあります。

散布図は見た目にはわかりやすいのですが、目盛りのとり方によってイメージが変わります。類似指数からは神岡鉱山(円山鉱床)と椿井大塚山古墳4号鏡は「一致」しています。

5.日本産の鉛使用=鏡の製作地も日本

鉛同位体比が中国の鉱山と一致していても、鏡の製作地は特定できません。製作地は中国かもしれませんし、鉛原料が中国から日本に持ち込まれ、日本で製作された可能性もあります。

森下章司さん(大手前大学教授)は2015年福岡シンポジウムで以下のように述べています。

〇弥生・古墳時代の倭の青銅器の原料の多くは輸入されたものと考えられているので、原料の産地と製作地はイコールではありません

〇原料の産地が確実に倭にしかない数値を示す場合にのみ製作地判断の手がかりとなります

(森下章司、『纏向遺跡の発見と邪馬台国の全貌』、KADOKAWA、2016年)

日本産の鉛が使われているとわかった場合、鏡の製作地も日本である可能性が高いです。なぜなら、日本産の鉛原料が中国に輸出されて流通することはほとんどなかったと考えられるからです。

先ほども述べたとおり、鉛原料には以下の2つが想定されます。これらが混合されることが多かったと思います。

鉛鉱石

鉛を含むリサイクル原料(不要になった青銅器など)

中国で鉛鉱石が枯渇して日本から輸出されたり、または日本産の青銅器が中国に持ち込まれてリサイクルされた可能性はあるでしょうか?

可能性はゼロではないと思いますが、極めて小さく(あったとしても少量で)、無視してもいいのではないかと思います。中国は紀元前の前漢の時代から鏡の製作が盛んで、鉛原料も豊富にあったと考えられます。

三角縁神獣鏡に日本産の鉛が使用されていることがわかれば、三角縁神獣鏡の製作地が日本であることの決め手になります。逆に、日本産であること(日本の鉛鉱山)が特定できなければ、鉛の産地、鏡の製作地は特定できません。

6.朝鮮半島南部の鉛使用=製作地は?

韓国の将軍鉱山(慶尚北道)のように、朝鮮半島南部の鉛だとわかった場合はどうでしょうか?

馬淵久夫さん(元東京文化財研究所)は鏡の製作地は日本と見なせるとしていますが、大賀克彦さん(奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所)は慎重です。

〇(三角縁神獣鏡は)長江中流域の鉛と朝鮮半島南部の鉛の混合物であるという結論に達した

○一般的にいうと、漢の時代から鏡づくりの工人や製品の移動は、中国の中原(ちゅうげん=黄河中下流域の平原)あるいは江南から東方へ向かっていて、工人の使う原材料が朝鮮半島南部から中国の方へ逆流することは考えにくい

○三角縁神獣鏡の出土が(朝鮮半島にはなく)日本に限られることから…混合の作業(鋳造)が行われたのは日本列島内と考えられる

○(朝鮮半島南部の)嶺南[ヨンナム]山塊中南部や沃川[オクチョン]変成帯に所在する鉱床の鉛同位体比は、全体として三角縁神獣鏡の鉛同位体比とよく一致する。すなわち、朝鮮半島産の鉛が三角縁神獣鏡の原料として利用された可能性は否定できない

○今後は、(朝鮮半島南部から中国まで)比較的長距離に及ぶことになる原料の運搬の可能性について、検討を行う必要がある

(大賀克彦、埋蔵文化財ニュース174、奈良文化財研究所、2019年)

埋蔵文化財ニュース174(奈良文化財研究所、2019年)https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/6984/1/CaoNews174.pdf

韓国の鉱山と「一致」する鏡は2面ですが、「類似」する鏡は11面もあります(図表6)。朝鮮半島南部の鉛の使用は可能性があり、僕は馬淵さんのコメントのとおり、その場合の鏡の製作地は日本だと考えていいと思います。

7.日本の鉱山が稼働していたか

実は、鏡の鉛同位体比が日本の鉱山と「一致」しても、それだけで日本産の鉛が使用していたとは言えません。難題が立ちはだかります。

日本の鉱山が、弥生・古墳前期に開発されていたかという問題です。これはハードルが高いです。

○日本列島において古墳時代以前に鉛資源の開発が行われていたという直接的な証拠は全く存在しないし、それが神岡鉱山から始められたと考えるのは、他の考古学的な状況と極めて不整合である

(大賀克彦、埋蔵文化財ニュース174、奈良文化財研究所、2019年)

歴博で鉛同位体比を研究している齋藤努さんによると、鉱山まで推定できたのは山口県長登(ながのぼり)銅山だけのようです。現段階では、年代は7世紀以降とされています。

〇(奈良〜平安時代中期の国産青銅製品は)鉛同位体比の数値が一致することのほかに、下記のような点から、山口県の長登(ながのぼり)鉱山が原料の産地であると考えられている

・考古学的な調査で選鉱場、製錬炉、製錬関係遺物が出土していることからみて、奈良時代から採掘や製錬が行われていたと考えてよい

・長門国直轄の採銅・製錬のための官衙が置かれており、銅のインゴットや、製錬などに要する木炭の生産に関する木簡が出土している

・遺跡から出土する鉱石や製錬滓などの化学組成上の特徴(ヒ素の濃度が高い)が、同時期の青銅製品のものと合致する

・「長登」は、奈良の大仏に銅を献上したことから名付けられた「奈良登」という地名に由来するという伝承がある

〇これは、鉱山まで推定することができた数少ない事例の一つである

鉛同位体比分析法の青銅原料産地推定に対する適用(齋藤努、日本地球化学会、2019年https://www.jstage.jst.go.jp/article/geochemproc/66/0/66_151/_pdf/-char/ja

特に、金属製錬跡の遺構が見つからないことが、ネックになっているようです。

弥生・古墳時代に日本の鉱山が開発されていたことがわからなければ、日本産の鉛が使用されていたことは明確になりません。鉱山の鉛同位体比から、鏡の製作地を推定することはできないということになります。

日本産鉛の使用を推定する方法はないでしょうか。

8.九州の弥生鉛矛が滋賀の鉛と「一致」

弥生・古墳前期の出土品の鉛同位体比が、日本の鉛鉱山と「一致」「類似」していれば、日本産の鉛使用が推定できます。実はその事例が5件あるのです。

そのうちの2件は、1993年・94年の分析時から話題になりました。九州北部から出土した鉛矛が、当時の鉛同位体比の散布図で日本産鉛の領域に入ったからです。

佐賀県唐津市久里[くり]大牟田遺跡出土 鉛矛(1959年出土)

福岡県八女市野田遺跡出土 鉛矛(1994年出土)

当時から分析に関わった井上洋一さんと平尾良光さん・榎本淳子さんは以下のように述べています。

〇鉛製矛のポイントは、華北の鉛とは重ならないが、朝鮮系遺物ライン、慶尚北道・江原道ラインに属する可能性を考えたい

〇二点だけでは資料的に乏しく、そこから導かれる結論はきわめて脆弱なものと言わざるを得ない。今後は、朝鮮半島出土の青銅製武器を中心とする各種青銅器の自然科学的分析を進めると共に、まだ発見されていない新たな鉛鉱山の存在も考える必要がある。

〇測定点は…中国華南領域とはかなり懸け離れるので、中国産の材料である可能性は低い

〇日本産の鉛である可能性は高いが、朝鮮半島産の鉛である可能性を否定するまでにはゆかない。それ故、両資料共、日本あるいは朝鮮半島産の鉛であるかを判別できない

(平尾良光・榎本淳子、Museum56、1998年)

結論から言うと、当時の知見に基づく見解は間違っていました。この2つの鉛矛に「一致」「類似」する鉱山を図表7にまとめました。

<日本の鉱山との「一致」>

滋賀県 鮎河鉱山(久里大牟田とは「類似」)

滋賀県 石部鉱山

滋賀の鉱山と「一致」するとは驚きました。

鮎河鉱山は蛍石、石部鉱山は銅が採取された鉱山だったようです。現在は採掘は行われていません。

兵庫県生野鉱山は平安時代から1973年まで、銀山として有名です。

<海外の鉱山との「一致」>

中国 雲南省 个旧锡多金属矿床

中国 貴州省 天桥铅锌矿床

中国 広東省 大宝山多金属矿床

広東は香港・マカオに接した地域、雲南・貴州はベトナムに近い地域で、いずれも華南に位置します。

論文では朝鮮半島の可能性がコメントされていますが、朝鮮半島の鉛鉱山は八女野田の鉛矛に将軍鉱山が「類似」するほかは1つも出てきません。

まとめると以下のとおりです。

鉛矛はまだ分析されていなかった鉱山(石部)と「一致」し、鮎河鉱山と「類似」する

中国の華南の鉛とも「一致」する

朝鮮半島の鉛とは類似しない

朝鮮半島産は否定されたが、日本産であることの検討が行われていない

9.平原ガラス小玉も水晶鉱山と「類似」

2試料だけでは乏しいかもしれませんが、鉛矛だけではありません。以下の3つの試料も日本の鉱山と「一致」「類似」していることがわかりました。

銅鐸 舌(小) 鳥取 湯梨浜町(泊村)

ガラス紺色小玉 福岡 糸島市平原遺跡

菅玉No.21 福岡 春日市宮の下遺跡 菅玉No.21

平原遺跡は国内最大級の鏡が出土したことで有名です。魏志倭人伝に登場する伊都国の王都とされています。水晶鉱山は水晶山のことだと思いますが、今も水晶が採れることで人気だそうです。

中国の鉱山データが膨大にあり、「一致」「類似」するライバルが多いです。僕は鉛矛のほかには、この3つしか見つけられませんでしたが、弥生・古墳前期の出土品のデータをそろえれば、もっとたくさんの候補が見つかると思います。

日本産の鉛が最初に使われたのは、どの時代だとされているのでしょうか。島根県出雲岡田山古墳から出土した銅鈴は、日本産鉛が使用された初期の事例とされます。

銅鈴

〇(鉛同位体比は)日本の鉛の鉱床年代になっている。この事から日本産の疑いがあると考えていたが…平田市(出雲市)後野の鉛鉱石…とほとんど同じ値であることがわかった

〇平田市と出雲市は至近距離にある

〇本資料(銅鈴)が現地に産する原料を使って作られたことは間違いないように思われる

出雲岡田山古墳は古墳後期(6世紀)とされます。

後野の鉛鉱石と「ほとんど同じ」というのは間違いで、銅鈴とは「類似」しません。しかし、2018年に近隣の大歳鉱山の鉛同位体比が調べられ、「類似」することがわかりました(図表9)。「類似」し、至近距離にある(直線20km)だけで、日本産の鉛と推定されているわけです。

そうであれば、福岡県平原遺跡と水晶鉱山も近いです(直線50km)。平原遺跡は弥生後期ですが、水晶鉱山の鉛を使っていたことが想定されてもいいと思います。

10.桃林と滋賀の鉛を7:2で混合すると森尾鏡・辰馬鏡ができる!

散布図を見ていて、滋賀県鮎河鉱山について、さらにおもしろいことを見つけました。

桃林鉱山と鮎河鉱山の直線上にたくさんの鏡が乗っています(図表10)。

直線上にデータが乗ることに注目したのが、吉田和行さん(元・北海道大学教授)です。

○鉛同位体比の散布図内に直線状の並び AXB があれば,XがAとBの混合で製造された可能性をうかがわせる

○少なくとも何らかの鉛の混合が関与している可能性がある.偶然で…3点がまっすぐ並ぶ確率は相当小さいからである

鉛同位体法の統計的研究(吉田和行、2014年)

https://m.sc.niigata-u.ac.jp/~hirukawa/seminar/niigata2014_program/Tomoyuki_YOSHIDA.pdf

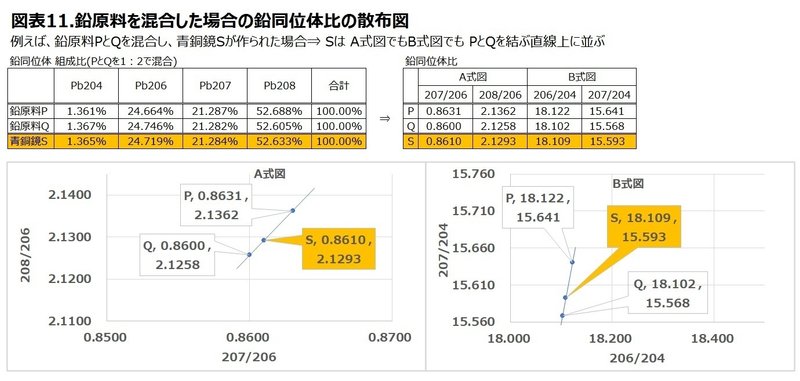

2つの鉛原料PとQが混合されて、鏡Sが作られた場合、散布図のA式図でもB式図でも、Sは必ず直線PQ上に乗ります(図表11)。

ただし、鏡が直線上に乗るからといって、必ずしも混合されているとは限りません(逆は真ならず)。鉛同位体率を調べて、どの同位体も同じ比率になっていれば、混合されていることがわかります。

僕は直線上に乗るデータを調べてビックリしました。

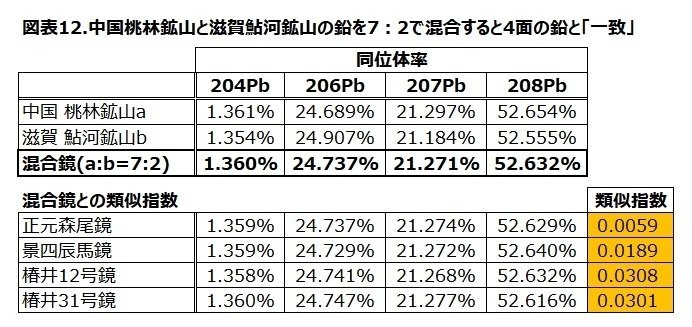

桃林鉱山と鮎河鉱山の鉛を7:2で混合すると、4面の鏡の鉛ができるのです。「正始元年銘」森尾古墳鏡、「景初四年銘」辰馬鏡、椿井大塚山古墳12号鏡、31号鏡です。

ここまで「一致」するのは偶然とは考えづらいです。

僕は工房での風景をこんなふうにイメージしてみました。

桃林鉱山の鉛を使った鏡のリサイクルで新しい鏡を作ったが、硬すぎて仕上げの加工がうまくできなかった

そこで、その鏡を溶かして、新しい鏡を作り直すことにした

鏡を軟らかくするために、鮎河鉱山の鉛を添加した

ちょうどいい硬さの鏡で仕上げもできた。それが4面の鏡である

もちろん、鮎河鉱山だけでなく、石部鉱山でも同じことが言えます。

鮎河鉱山、石部鉱山ではない可能性も2つあります。

1つは、「8」で紹介したように、鮎河鉱山は中国の広東・雲南・貴州の鉛とも一致していることです。中国産の鉛が混合された可能性はあるでしょうか?

僕は鋳造のことはわかりませんが、鉛(だけ)の比率を上げたい場合に、青銅器のリサイクル品を使うことは考えにくいです。鉛がどれだけ含まれているかわからず、硬さの調節ができないと思うからです。日本産の鉛を製錬したものが使われたのではないでしょうか。

もう1つは、「正始元年銘」森尾古墳鏡、「景初四年銘」辰馬鏡は、中国安徽省の庐江毛王庙の鉛と「一致」していることです。混合ではなく、庐江毛王庙の鉛だけで作られた可能性もあります。

ちなみに、神岡鉱山と桃林鉱山の混合は見つけられませんでした。

11.日本の鉱山の遺構調査を

鮎河鉱山、石部鉱山は有名ではありませんし、古墳時代以前に鉛鉱山として稼働していたのかどうかもわかりません。稼働していたとしても、日本でも史書が編纂された8世紀にはもう記録が残っていません。

しかし、例えば、青森県砂沢遺跡の水田稲作は弥生前期に始まったものの、長く続かなかったことが知られています。

鮎河鉱山などもその後、長登銅山のような大規模な鉱山が見つかり、経済合理性などの事情から稼働が止まった可能性はあるのではないでしょうか。古墳後期に稼働していたかもしれない大歳鉱山も同じです。

日本の鉱山は古墳時代以前には開発されていなかったことが前提になってしまっていて、新たな検討が忘れられています。

鮎河鉱山や石部鉱山は、鉱石愛好家の人たちのブログを見ると、現在は藪に覆われて坑道を見つけるのも大変そうです(僕はそういう場所の山歩きが好きですが)。

遺構の調査は行われていないと思います。調査が行われていないのであれば、製錬の遺構がないと決めつけることはできません。

滋賀や兵庫、島根、福岡、石川などの鉱山の調査を強く希望します。

12.「景初四年銘」鏡と「正始元年銘」鏡が「一致」

「10」の中で、もう1つ、おもしろい事例をスルーしました。気づきましたでしょうか。

「正始元年銘」森尾古墳鏡(兵庫)と「景初四年銘」辰馬鏡(出土地不明)が「一致」しているのです。この2面だけではありません。紀年銘鏡9面の類似指数を見ると、図表14のようになっています。

例えば、「正始元年銘」蟹沢古墳鏡(群馬)と「景初四年銘」広峯15号墳鏡(京都)も「類似」しています。「景初四年」は実際には存在せず、240年は「正始元年」に改元されています。間違った年号と正しい年号の2面の鉛原料が同じなのです。

これを見つけたのは新井さんで、以下のように推定しています。

〇年号の異なる紀年鏡がセットとなり、二回にわたり別々に製作された可能性が高いのである

〇複製が行われていた状況を強く示唆している

「複製」というのは、原鏡を基に鋳型を作って同じ文様の鏡を作ることを指します。「踏み返し」とも呼ばれます。踏み返しが行われたとしたら、日本に間違いありません(中国で実際になかった景初四年の踏み返し鏡を作ることは考えられません)。当時の日本の工房では、「景初四年」と「正始元年」の意味が(漢字が)理解されていなかったことになります。

原鏡となる景初四年鏡、正始元年鏡が、いつ、どこで作られて、日本に持ち込まれたのかも気になります。

三角縁神獣鏡が中国産だと見なす人たちは、中国の工房で、卑弥呼に翌年贈る予定で「景初四年銘」鏡が作られ、改元されることがわかったので、保管してあった同じ原料で「正始元年銘」鏡が作られたと主張するかもしれません。可能性がないことではありません。

鏡同士の比較では、やはり、製作地の推定は厳しいようです。

13.中国鏡の分布から製作地を推定

これまで見てきたように、鉱山と鏡の鉛同位体比を比べて、鏡の製作地を推定するのはなかなか難しそうです。特に日本の鉱山が古墳時代以前に開発されていたかどうかがわかりません。

鉱山との照合ではなく、中国で製作された鏡の鉛同位体比の分布と、三角縁神獣鏡の分布を比較する手法があります。

中国では墳墓に墓誌や紀年銘があって、年代が確実にわかる鏡が多いです。三国時代に作られたことが確実な中国鏡の鉛同位体比を調べ、三角縁神獣鏡の分布が同じであれば、中国鏡であることが推定できますし、異なるのであれば、日本で作られた可能性が高いです。

ところが…残念なことに、中国で出土した鏡は、鉛同位体比が1面も分析されていないのだそうです。

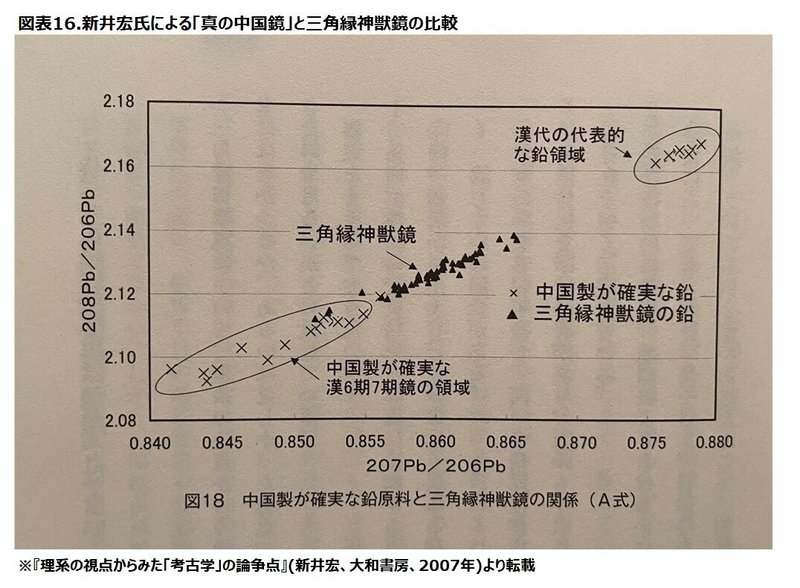

新井さんは、中国での鏡の流行年代と、日本での副葬年代が近いものは「真の中国鏡」、遠いものは複製の可能性が高いと見なし、「真の中国鏡」と三角縁神獣鏡を比較しています。それによると、三角縁神獣鏡は三国時代の鏡の分布とは異なることが見てとれます(図表16)。

このように明確に分布が分かれるということは、新井さんの「真の中国鏡」の推定が正しいことを示唆します。ただいかんせん、製作地も製作年代も明確ではないのです。

同じことは、美術館である泉屋博古館[せんおくはっこかん]が2004年に発表した蛍光X線分析による、三国時代の鏡と三角縁神獣鏡の比較でも言えます。泉屋博古館の発表では、両者が重なることから、三角縁神獣鏡は中国鏡の可能性が高いとしていて、新井さんと正反対です。これも泉屋博古館が保管している鏡で「真の中国鏡」を推定しただけで、製作地も製作年代も明確ではありません。

SPring-8を利用した古代青銅鏡の放射光蛍光X線分析(泉屋博古館、2004年)http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_16/

日本の考古学では「舶載鏡」「仿製鏡」という聞き慣れない用語が使われています。舶載鏡は中国鏡、仿製鏡は国産鏡を指します。三角縁神獣鏡も「舶載」三角縁神獣鏡と「仿製」三角縁神獣鏡に分けられています。そもそも、製作地が明確になっていないのに、「舶載」「仿製」という名前をつけること自体が間違っていると思います。

「舶載」は技術的に精緻な鏡、「仿製」は稚拙な鏡につけられた名前のようです。ところが、三国時代には中国の鏡の製作技術は退化しています。必ずしも日本製の鏡が稚拙だとは言えないのです。

〇安満宮山古墳から出土した(魏の年号である)青龍三年銘方格規矩四神鏡は有名です。…ところがこの鏡の文様は漢代の方格規矩鏡を模倣したもので、かつ鋳造後の仕上げの研磨など粗いところがめだつのが特徴です

〇倭でも古墳時代前期に漢代の方格規矩鏡を模倣した鏡がつくられましたが…鋳造後の研磨が非常に丁寧です。青銅製品としての特徴だけをみると倭の製品の方が優れたつくりのように見えます

(森下章司、『纏向遺跡の発見と邪馬台国の全貌』、KADOKAWA、2016年)

鉱山と鏡の比較で製作地の推定が難しい現段階では、中国で出土した三国時代の鏡の鉛同位体比を分析をするのが、三角縁神獣鏡の製作地を推定する最も現実的な方法に思えます。

14.東アジアは「華北」と「それ以外」

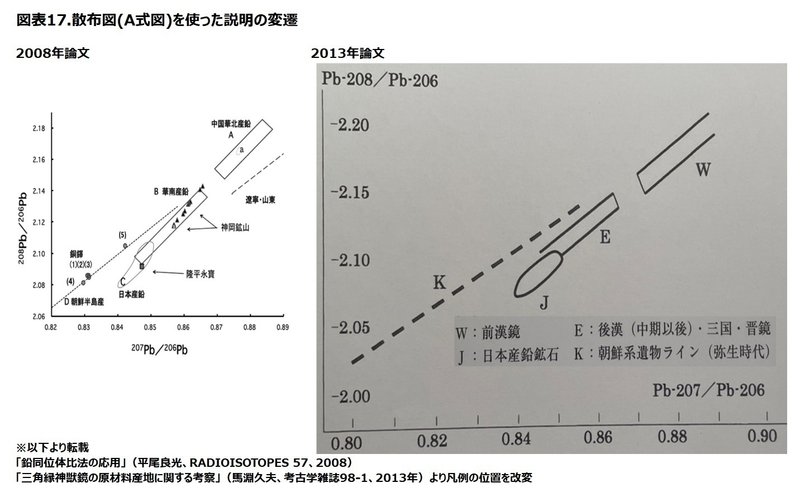

2008年ぐらいまでは、青銅器の鉛同位体比の散布図を使って、図表17左のような説明が行われてきました。A式図で右上が「華北産」の鉛、中央が「華南産」、その左下が「日本産」、左下から右上にかけてのライン上が「朝鮮半島産」というものでした。

その間違いを指摘したのも新井さんです。製品分析だけで「華北産」「華南産」「朝鮮半島産」とは言えないことが明らかにされました。散布図での説明は、鉛の産地ではなく、図表17右のように、製品分類に改められました。

現在は中国・韓国の鉱山データが整備されているので、僕が散布図を使って分類してみました(図表18)。

東アジアの鉛鉱山は、大きく「華北」と「それ以外(華南・韓国・日本)」に分かれることがわかりました。華北がA式図の右上、それ以外が左下に位置する傾向は見てとれます。

しかし、両者は中央部分で大きく重なります。ちょうど、三角縁神獣鏡の位置するところです。

韓国が左下から右上に伸びていますが、中央部分では上下にも広がっていて、直線上とは言えません。

今後は鉛同位体比を見て「華北の鉛」「華南の鉛」「朝鮮半島産の鉛」のように言うのはやめたほうがいいと思います。

15.まとめ

この記事から言えることを簡単に要約すると以下になります。〇数字は見出しの番号に対応します。

鉛同位体比から鉛の華北産・華南産・朝鮮半島産などは区別できない。以前のような推定はやめるべき(⓮)

現段階では鉛同位体比から三角縁神獣鏡の製作地は特定できない。ただし、様々な状況証拠から日本産鉛の使用が示唆される(➑~⓬)。日本産鉛が使用されているのであれば、製作地は日本である

中国出土鏡(製作年代も製作地も明確なもの)の成分分析が行われることが、三角縁神獣鏡の製作地の特定には有効である(⓭)

最後にもう少し詳しく、この記事を要約します。

滋賀・兵庫・福岡等の鉱山遺構調査を

➎三角縁神獣鏡に日本産の鉛が使われていることが確実であれば、三角縁神獣鏡の製作地は日本である。その可能性を調べた

➍紀年銘鏡・椿井大塚山鏡の36面のうち、10面の鉛同位体比が華南の桃林鉱山、庐江毛王庙と「一致」した。岐阜県神岡鉱山とは1面が「一致」した

➐日本の鉛鉱山が古墳前期までに稼働していたかという難題がある。現在のところ、日本最古の製錬遺構は山口県長登銅山で、7世紀以降とされている

➑➒弥生中期の九州の鉛矛は、滋賀県鮎河鉱山・石部鉱山と「一致」する。兵庫の鉱山とも「類似」する。他にも福岡・石川の鉱山と「一致」「類似」する弥生の出土品が3試料ある

➓桃林鉱山と鮎河鉱山・石部鉱山の鉛を7:2で混合すると、4面の鏡(「正始元年銘」森尾古墳鏡、「景初四年銘」辰馬鏡、椿井31号鏡、椿井12号鏡)の鉛ができる。これは偶然とは思えない

➓広東・貴州・雲南の鉱山の可能性もあるが、削りやすくするための鉛添加が目的であれば、中国製青銅器のリサイクルではなく、日本産の鉛なのではないか

⓫滋賀・兵庫の鉱山で製錬遺構の調査が必要である。弥生時代に日本では鉛精錬が行われていなかったとと決めつけるののはよくない

中国出土鏡の成分分析が現実的

⓭鉱山との照合が難しいのであれば、中国で出土した三国時代の鏡と三角縁神獣鏡の鉛同位体比の分布を照合する手法もある

⓭中国で出土した鏡の分析が望まれる。製作地を推定するためには、それが最も現実的である

現段階では、鉛同位体比でも三角縁神獣鏡の製作地はわからないけれども、有力なヒントは与えられているので、さらなる調査・分析が必要だというのが結論になります。

基準の設定とデータのDB化が必要

⓮東アジアの鉱山は、大きく、「華北」と「それ以外」の2つに分けられる。鉛同位体比が重複し、地域を区別できない領域が多い

➋鉛同位体比は中国鉱山を除いてデータが散在しており、データベースの構築と公開が必要である

➌鉛同位体比の「一致」「類似」の統計学的な基準が必要である。現段階では新井宏氏の類似指数が最適である(図表19)

(最終更新2024/5/20)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?