今更きけないslackを覚えよう【動画付き】

◼️複数のプロジェクトを走らせる時に便利

例えば、LDLでは複数のプロジェクトが同時に走っています。私は”地方のオンライン普及と価値の創造”というプロジェクトをさせてもらっていますが、金融をテーマにしたものや、ローカルモビリティをテーマにしたものなど様々。これを一覧にできて、それぞれ一括で管理できるのがSlackの特徴かと。

例えば、イベントや学術大会などで、複数の部会など持つ場合は特に役立ちます。必要に応じて複数の部会を跨いで参加し、全体で共有したいものは全体スレに情報を投げるといった感じでできます。

ワークスペース:LDLのスペース、一番大きい枠

チャンネル:ワークスペースの中の部屋、テーマによって分けることができる

自分が参加したいプロジェクトの部屋に入っていけるのが、LINEとの違い。新しく作ることもできるし、興味のあるものだけに参加することもできますね。

いくつものグループを作るのはめんどくさいから、ワークスペースでまとまっているのはメリットとして大きいなと。一方で、slackの馴染みのない人がメンバーにいると、「連絡に気がつかなかった」「機能が複雑。。。」と言われてしまう始末です。

まあ、あくまでもツールなので必要に応じて判断すればいいのかと思います。

それでは、便利な点を共有していきたいと思います。

便利な点①:検索機能が優れている

ファイルの保存や履歴検索の機能が優れているトークが流れていってしまう、会話がつながっていってしまう。

LINEだとあのときの話・写真の検索が難しいが、Slackだと。。。

・どこで・誰が、まで詳しく検索できる

・自分宛のメッセージも検索できる

まだあんまり使ってない人を対象に記事を書いてますが、LDLに入った時にはすでにプロジェクトが動いてることになるので、過去の動きなど追ったりするさいには検索を使ってみるといいでしょう。

便利な点②:スレごとに返信ができて会話を見落としにくい

同じグループ内で複数の会話を同時にできる

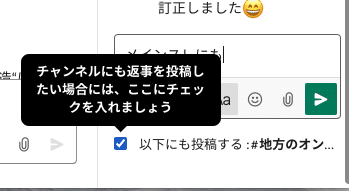

→チャンネル内のスレッドを活用する

スレ毎に返信ができるので、大量のコメントで流れるのを避けることができます。

話が違う話になってしまっても、まとまって話を進めることができる

twitterやYouTubeのコメント欄のような使い方、返信が便利

便利な点③:Slackは送った情報の訂正ができる

あと、すごい助かるのが、送った文章の訂正が簡単だということです。

間違えたら訂正もできるのでスピーディにやりとりできますね!!

便利な点④:スマホPCタブレットいろいろな端末で操作可能

サインインするときに電話番号不要、メールアドレスのみでOK

OOO.slack.com のOOOの部分を独自に設定できる

LINEやメッセンジャーだと、複数のテーマが話題になると、どこの話をしているか錯綜するが、slackの場合はそれを防げる。

リアクションもとれる、見た人の反応がわかりやすい、チャンネル内の会話のモチベーションにもなります。

スタンプを追加でき、もっとラフに活用できます。

便利な点⑤:他のアプリとの連携ができる

多分これがSlackの人気の秘密かと思っているんですが、外部アプリとの連携がめっちゃ充実している点です。”GoogleDriveから直接ファイルにアクセスできる”ので、いちいちファイルをダウンロードする必要がない。カレンダーやアンケート機能も追加できるとかよく使うアプリとの連携はやりとりをスムースにしてくれるでしょう。

とはいえ、私はまだそんなに使いこなせていないので。上記の記事を参考にしてみてください。

いかがでしょうか?ボリュームが少ないですが、参考にしていただければ幸いです。あくまでもツールとしての選択肢なので、必要に応じて使い分ければよいかと。「みんなでslack使うぞ!!」とかそんなときは非常に有用に機能するかと思います。

【参考動画】

こちらは、2人でやりとりしながらSlackの使い方を解説してもらってる動画です。初めて使う人向けです。参考にしてみてください。

【この記事について】

Locally Driven Labs(LDL)のプロジェクトの1つ“地方のオンラインの普及と価値の創造“にて、オンラインツールの情報共有を記事にしています。地方で実践しているメンバーがオンラインツールの使用感などを話しており、参考資料しても活用できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?