世代間のSNSコミュニケーションはやはりLINE

今回は、ベターにベターにLINEについて話します。

世代間の連絡手段

本年度から、校区の公民館主事をすることになったのです。(消防団の幹部が終わったタイミングで、地元の後輩から引き継いだのです)なにより、伝統が長すぎてやり方の改訂が十分でないためか、連絡手段が「住所」だけとかw 「一件一件尋ねなんのかい?!」みたいな名簿をてにしましたw

公民館の運営のグループは8名。まずは、公民館の運営メンバーでLINEグループをつくりました。館長を除くw(ガラケーでした)

とりあえずスマホでガラケーでなければ、最低限LINEをもっている人が多い。

電話、メールの代わり=LINE

というのは、ほんとありがたい。とりあえずLINEさえ使えてくれれば、連絡手段が一気にあがります。電話もダメです。やはり、LINEグループで大幅に時短できます。

全年代に強いLINE

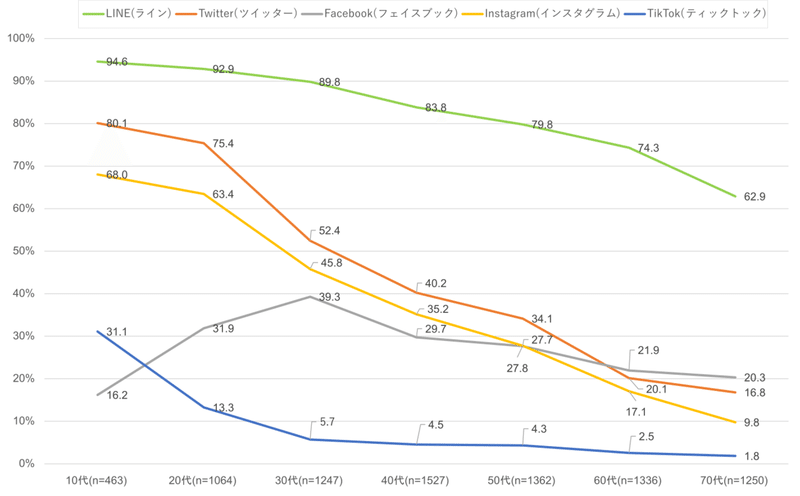

日常使いのLINEですが、やはりSNSとしては圧倒的に利用されてるなぁと改めて思い。データとしても明らかで、「モバイル社会研究所」のデータをみてもLINEが60代で74.3%、70代で62.9%といった感じですね。やはりLINEが強い!

出所:2021年一般向けモバイル動向調査

私は地域で動くことが多いですが、70代になると下がるものの60代のLINE使用率はデータと一緒で高いなと思っています。もっとも、70代でも地域の活動に参加している人は、外交的だったりコミュニケーションに関心の高い人も多いのでスマホに切り替えてるって場合も多いですね。孫の画像も送られてきますしねw

別居家族との連絡手段の年次推移[70代](複数回答) 出典:https://www.moba-ken.jp/whitepaper/20_chap6.html

シニアのスマホ所有率は上昇しているようで、60代で80%、70代で62%とすでにかなりの普及。直近でスマホを所有したシニアの理由最多は「家族からのすすめ」、「友人からのすすめ」も大きく増加とありますし、家族間のコミュニケーションで使われるため普及していってるのは自然なことかなと。

とくに高齢者世代につよいLINEは上手に地域で活用していきたいものだなと、思っています。

「高齢者だからLINEはできない」なんてもう古いです。と思いましょうw

防災にも役立つ

個人的には防災に役立つってのも、全面につたえたいものですね。

上記は、川の防災情報です。また、私が住んでる街では防災系はアプリになっててみやすいです。大雨時は避難所開設等のお知らせが届くので、嫁などがよくチェックしてます。

町内放送とかだと、聞きそびれがあったりする場合がゼロではないので。やはり常にチェックできる環境は今なら作りやすいので、過信せず、災害には備えることが大事ですね。

川の防災情報についてはこちら

当然ながら、「防災情報」もスマートフォンが活用できた方がいい場面が多いです。単純に近年の増水時に、川の水位を観に行くなんて行為をしなくてもサイトで検索していただきたい。私が消防団(水防団)で出動している時は、嫁は大雨時はよくチェックしてますね。「自分の身は自分で守る」※夫は出動するからあてにならない ようでございます。

モバイル調査にも防災ついてのデータもありました。

やはり【相談】できる場所がもっといるんでしょうね

身近な人に聞く以外のスマートフォンの操作方法の調べ方[性別(男女別)](複数回答) 出典:https://www.moba-ken.jp/whitepaper/20_chap6.html

「使い方がわからないからショップいってきた」と話を聞くのは、シニア世代が多いですよね。確かに、世代では【相談】できる人が重要になりますよね。

回覧板とかいまだ使ってたりしてますけど、60代の所有率が推移していくと情報伝達がスムースになっていくでしょう。さておき、今回のメンバーがLINEが使えたのは本当にありがたかったこと。

そして、高齢者や子供の方がテクノロジーの恩恵を受けやすいので積極的に使える社会にしたいですねぇ、任期ははじまったばかりですができるところから取り掛かりたいなぁと思っています。

【この記事について】

Locally Driven Labs(LDL)のプロジェクトの1つ“地方のオンラインの普及と価値の創造“にて、オンラインツールの情報共有を記事にしています。地方で実践しているメンバーがオンラインツールの使用感などを話しており、参考資料しても活用できます。

【ラボメンバー募集中】

LDL(Locally Driven Labs)とは『地元がヤバいと思ったら読む凡人のための地域再生入門』『福岡市が地方最強の都市になった理由』『地方創生大全』『稼ぐまちが地方を変える』などの著者で、約20年にわたって全国各地で経営とまちづくりに取組んでいる木下斉さんが所長として立ち上げたラボです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?