ポジションではなく、各選手の役割を見る

UEFA EURO 2020 グループF

ドイツ vs ポルトガル

~ドイツに見た、敵陣でのポジショナルな攻撃~

EURO2020はイタリアの優勝で締めくくりました。そして、今大会は非常にハイレベルな試合が多かったと思います。そこで、私が面白いと思った試合からある局面を切り抜き、紹介します。

今回は、グループリーグのドイツvsポルトガルから、ドイツの敵陣での攻撃の局面について、チーム全体の戦術から各選手の役割や能力・特徴までを分析していきます。

スタメン(ドイツ)

(ポルトガル)

結果 : ドイツ 4 - 2 ポルトガル

( 前半 2 - 1、後半 2 - 1 )

ドイツの攻撃

(敵陣でのポジショナルな攻撃)

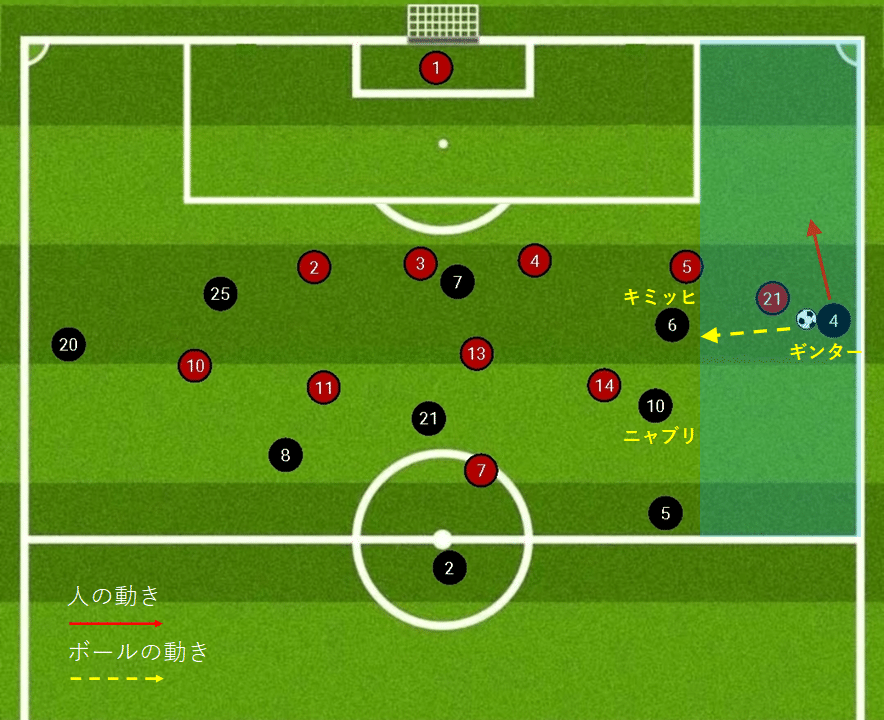

① 陣形

ドイツは敵陣でのポジショナルな攻撃時、主に下図のような配置となっていた。具体的には、WBのキミッヒ(右)、ゴセンス(左)が前線の高い位置まで上がり、FWライン中央に立つミュラー、ニャブリ、ハヴァーツとの5枚で同じレーンに重ならないように5レーンを埋める。また、中盤ではクロースとギュンドアンが中央で攻撃の方向やタイミングをコントロールし、その脇をサイドのCBのギンター(右)、リュディガー(左)がサポートする。そして、最終ラインではCBのフンメルスが被カウンターに備え相手FWのロナウドを予防的マーキングできる位置に立つ。

② プレー展開

プレー展開としては、サイドの幅を使ってポゼッションを行うことで相手の守備ブロックを崩そうとしていた。

その中で、ポジショナルプレーのプレー原則に基づいた配置(①の図)による位置的な優位性や、サイドに密集して攻撃を行う数的な優位性を活かした攻撃が多く見られた。

③ フンメルス(CB)

ここから各選手の役割や能力などを分析する。

まず、CBのフンメルスは、敵陣でのポジショナルな攻撃時には主に最終ラインの中央に立つ。ここで役割としては、何らかの理由でチームの攻撃が手詰まりとなり、ボールを逆サイドに展開するため一旦戻す必要がある場合にはその出口として機能していた。このとき、CBの落ち着いたボール処理の能力が重要となるが、フンメルスは攻撃の方向づけを行うためのパスやそのタイミングが非常に正確であり、この能力が最大限に活かされていた。

また、前方にスペースがある場合は自らボールを持ち上がり、相手最終ラインの背後へのパスを狙うというプレーが見られた。特に下図のシーンでは、フンメルスが裏へ走り出したゴセンスへ右足のアウトサイドで正確なループによるスルーパスを出し、決定機を作り出した。フンメルスのパス能力の高さがよくわかるシーンだった。

さらに、フンメルスにはボールを奪われた時(ネガティブトランジション時)の被カウンター対策として、下図のように相手CFのロナウドに対して予防的マーキングを行うという役割も与えられていた。

④ ギンター(右CB)

右CBに位置するキンダーは、敵陣での攻撃時には、主にCBの斜め前方やボランチの外側に立ち、ライン間やサイドに縦パスを送ったり、サイドチェンジをするためにCBやボランチにボールを戻すというプレーが多々見られた。

その中で、下図のように前線の大外まで上がり、大外レーンでのサイドの崩しに積極的に参加するという役割が与えられていた。これは、右WBのキミッヒが内側に入る傾向があるということと、ギンターの縦のスピードと走力を活かしたものだと考えられる。

↓

さらに、後方のハーフスペースでボールを受けサイドへ展開した際には、内側からペナルティエリア内まで上がり、サイドからのクロスボールに対してペナルティエリア内の密度を高めるという役割も与えられていた。

↓

⑤ リュディガー(左CB)

左CBに位置するリュディガーは敵陣での攻撃時、CBの斜め前方やボランチの外側に立ち、後方でのポゼッションに参加するとともに、ライン間やサイドに縦パスを送ったり、左サイドで攻撃が詰まってしまった場合に後方でサポートすることでサイドチェンジをするための出口になるといった役割が与えられていた。

また、右CBのギンターのように大外レーンの高い位置に上がることはなく、常に後方にポジショニングし、ネガティブトランジション時の被カウンターに備え、最終ラインでフンメルスと共に中央をプロテクトするという役割も与えられていた。

その中で、下図のように後方のハーフスペースでボールを受け、縦にボールをドリブルで前進させるというプレーが多々見られた。このプレーにより、守備ブロックを形成していた相手を誘い出し、出てきた背後のスペースへスルーパスを送ることで相手最終ラインの背後を効果的に狙うことができていた。

↓

⑥ ゴセンス(左WB)

左WBのゴセンスは、敵陣での攻撃時は常に高い位置にポジショニングして5レーンにおける左大外レーンを埋め、位置的な優位性を活かして相手SBの背後を狙ったランニングを積極的に行うという役割が与えられていた。

ここでランニングの仕方としては、下図のように同レーン(大外レーン)の縦に走り抜けクロスボールを上げるだけでなく、隣のレーン(ペナルティエリア内のハーフスペース)へのダイアゴナルなランニングによって相手最終ラインの背後を取り、そのままフィニッシュを狙うというプレーも多く見られた。

(縦のランニング)

(ダイアゴナルなランニング)

さらに、下図のように逆サイドでプレーが展開している時に、クロスボールに対してファーポスト際に走り込んでフィニッシュを狙うという役割も与えられていた。このプレーでは、相手SBは内側の選手を優先的にマークするため、大外のゴセンスはフリーでフィニッシュを狙うことができていた。

⑦ キミッヒ(右WB)

右WBのキミッヒは敵陣での攻撃時、高い位置にポジショニングしてFWの5レーンにおける右大外レーンを埋めるだけでなく、前線のハーフスペースに移動して相手のDFとMFの2ライン間でボールを受けたり、中盤のハーフスペースに移動して前方へパスを配球するという役割が与えられていた。

特にキミッヒはボランチとしてのパス能力や攻撃の方向・タイミングを管理する能力が高い。そのため、下図のようにクロースの脇である中盤のハーフスペースに移動して、ボランチ的な役割を担うというプレーも見られた。

さらに、左WBのゴセンスと同様に逆サイドでプレーが展開している時に、ファーポスト際に走り込んでフィニッシュを狙うという役割も与えられていた。ドイツの逆転となった2点目のゴールはこのプレーにより生まれた。

⑧ クロース(ボランチ)

クロースは敵陣での攻撃時、常にDFライン前方のスペースまたはDFライン付近にポジショニングし、後方でのパス回しの中心となることで攻撃の方向やタイミングを管理するという役割が与えられていた。

さらに、ネガティブトランジション時の被カウンターに備え、DFライン前方の中央のスペースを予防的にカバーしておくという役割も見られた。

そのなかで、クロースは正確かつスピードのあるロングパスを送ることができる能力を持った選手である。そして、この試合では下図のように片方のサイドへスライドした相手守備ブロックに対して、逆サイドでフリーになっている味方へワンステップでロングボールを送るというプレーが目立った。

⑨ ギュンドアン(ボランチ)

ギュンドアンは敵陣での攻撃時、DFライン前方のスペースにポジショニングして後方でのパス回しに参加するという役割だけでなく、下図のように積極的に前方の相手2ライン間やFWラインへ移動するという役割が与えられていた。相手CBの間に立ちCFのようなポジショニングをすることもあった。

この動きによって、相手DFラインのマークが曖昧になり、かつ相手MFラインの背後に6人(または5人)もの選手が幅いっぱいに配置されることになり、相手に幅と中央の両方を同時にカバーすることを困難にさせていた。さらに、ボールがサイドへ展開されクロスボールが上がる際にはペナルティエリア内の密度を高くすることができるという利点もあった。

⑩ ミュラー、ハヴァーツ、ニャブリ

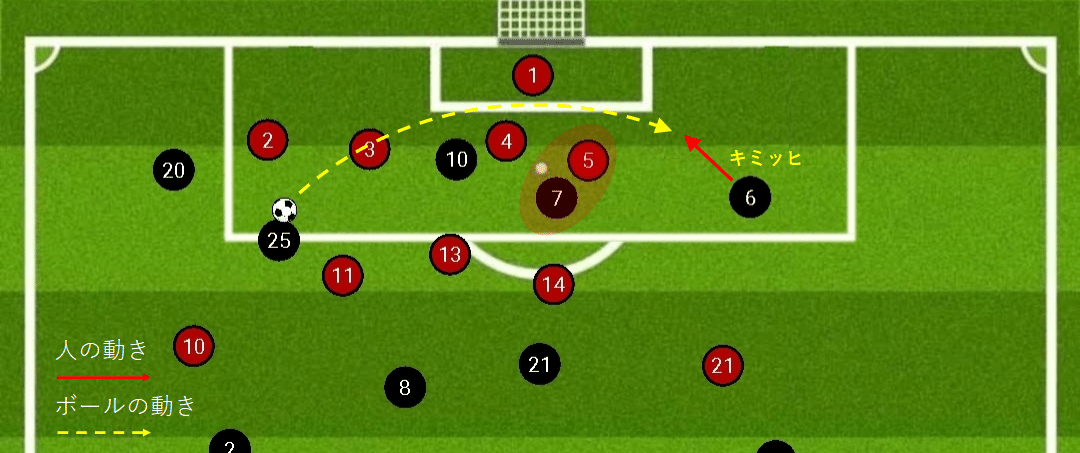

敵陣でのポジショナルな攻撃時は基本的にFWラインにポジショニングするミュラー、ハヴァーツ、ニャブリには、下図のように比較的自由に中央レーン、ハーフレーン、大外レーンを移動し、定期的にそれぞれのポジションを入れ替えるという役割が与えられていた。このとき、それぞれが同じレーンに重ならないようにポジショニングしていた。

さらに、下図のようにミュラー、ハヴァーツ、ニャブリの3人ともボールのあるサイドへ密集し、片一方のサイドで数的な優位性を活かした攻撃を行うという役割も与えられていた。このとき、逆サイドでは必然的に味方が孤立した状況になり、密集したサイドで攻撃が詰まってしまった場合でも、逆サイドへ展開すればゴール前で1vs1の状況を作り出だすことが可能になる。特に3点目はこのような密集と孤立を活かした攻撃から生まれた。

現代のサッカーでは、配置やプレー選択の流動性が非常に高く、フォーメーションやシステムはもはや関係の無いものになってる。これは、上記で紹介したドイツを例にすると、ゴセンスとキミッヒ、リュディガーとギンターのように同じポジションにもかかわらずポジショニングや動き方が全く異なる。そのため、対戦相手を分析する際には、各選手のポジションよりもタスク(役割)に注目するべきである。

さらに、これは自チームにおいても言えることで、選手がシステムに合わせるのではなく、システムが選手に合わせるべきである。つまり、タスクは選手に適合しており、システムや配置は個々の選手がそのタスクを無理なくこなせるように設計されるべきである。このとき、選手の特徴を引き出すためにはどのような機能やタスクを与えるべきかという発想が重要となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?