原口典之インタビュー

「もの派」なんて存在しない

──今回の個展はBankART Studio NYKの全館を使った大規模な展覧会になるそうですが、ここで発表される新作の《ファントム》はひときわ圧倒的な存在感を放っていますね。戦闘機の後ろ半分を輪切りにしてそのまま見せている。薄いアルミニウムにもかかわらず、物質的な力強さを大いに感じさせます。

「60年代の後半ぐらいだったかな、当時、横浜の桜木町の駅前に市民ギャラリーがあって、そこで『にっぽん・かまいたち』という展覧会が企画されたんですよ。多摩美の斉藤義重の門下生とか、Bゼミの若者たちが集まって、みんなで酒呑んで打ち合わせをしていたら、夜中になってしまって。終電がなくなっちゃってタクシー乗り場で待っていたら、目の前をね、大型トレーラーが通過したんです。荷台にはシートが被せられていたんだけど、ちょうど尾翼のあたりがはみ出ていた。それがスカイフォークっていう米軍の戦闘機だったんです。すごい衝撃を受けてね。寝静まった街の中を殺戮兵器がゆっくり通過していく。前後に軍用車がついて、黄色い電気を点滅させながら、低速で動いていく。歩道橋なんかすれすれで通る。それを見たとき、下手な美術や彫刻よりはるかに、圧倒的に、グワッと威圧してくる、威嚇してくる。物質として暴力的なんですよ。戦闘機との出会いから40年、ようやく作品に取り掛かることができた」

──原口さんは「もの派」の重要な作家として知られていますが、その戦闘機との出会いは「もの派」との出会いより前のことだったんですか?

「そうですね。わたしは『もの派』からは大きな影響を受けていると思いますが、当時は誰もそれを『もの派』とはいってなかった。別に党派を組んでいたわけではないのですから、じつは『もの派』なんて存在しないんです。まわりから見ると運動体のように見えたかもしれないけど、あとで神話化されて、エポックになっただけなんじゃないかと思います。たとえばわたしが見たスカイフォークだって、あれは『もの』なんでしょうか? 『もの』ではない。われわれは世界を見ていると信じているけど、物質がわれわれの視界のどのあたりに存在しているのか、本当に見えているんでしょうか? (世界への認識は)どこまで確定されているのか?

《ファントム》も皮肉なんですよ。殺戮兵器の中身を抜いてしまうわけだから。インポテンツにしてしまうわけ。エンジン抜いて、皮だけ残して、0.5mmのアルミニウムだけ。もちろん、飛べない。内容があるんですか? 本物があるんですか? 嘘でも本物でもない、なんでもないんです。不能! エンプティ! さようなら現代美術! そういう感じです」

──原口さんの代表作といえば、廃油のプールですが、そうするとスカイフォークのあとに廃油と出会うんですね。

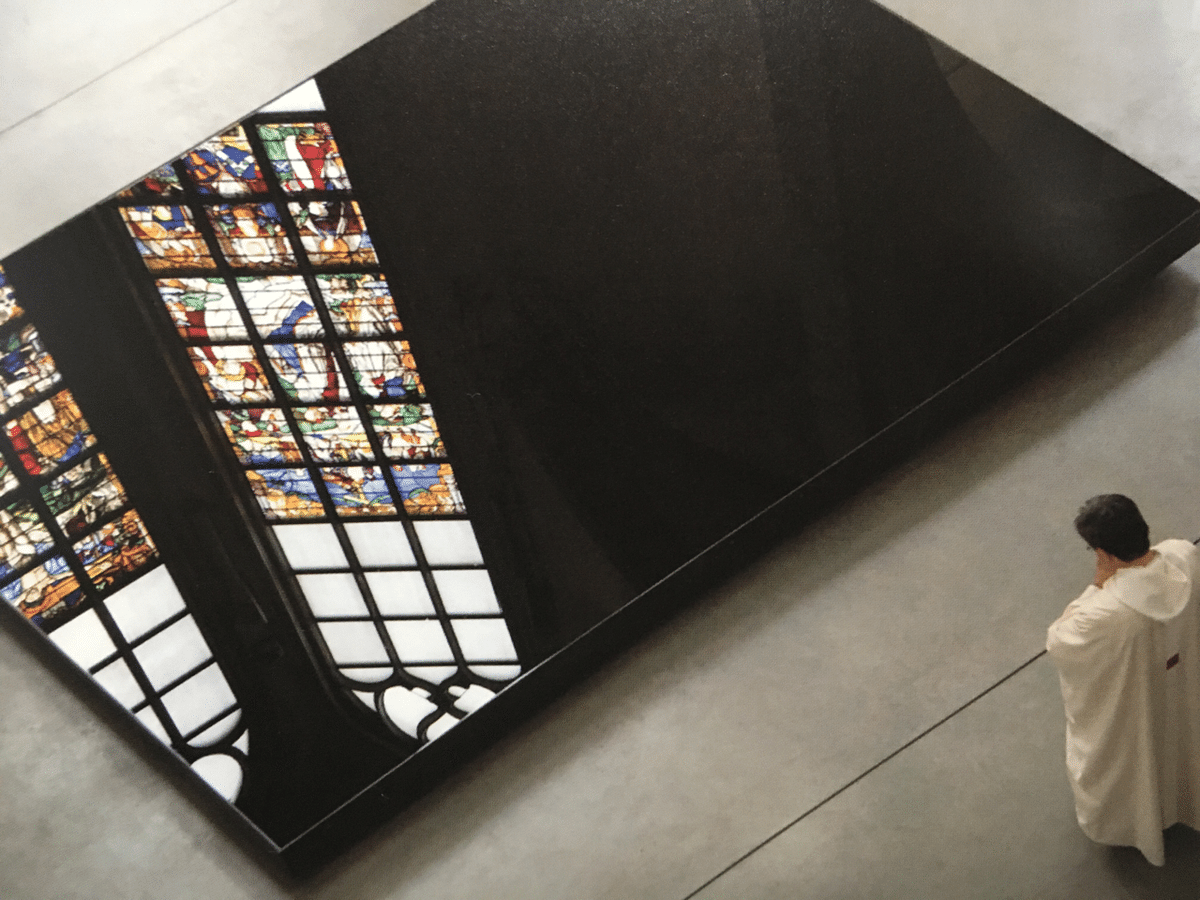

「廃油と出会ったのは71年だったかな。ガソリンスタンドでさ、オイルを交換するでしょ。ドラム缶の中に真っ黒な油がたっぷり入っていて、その水平の表面を見たときに、『うわっ、おもしろいな』と思った。まだ環境破壊とかいちいち文句いわれない、ゆるい時代でね。その廃油は、油絵具で描く絵画の密度とか黒い御影石を彫る彫刻の精度をはるかに超えていたんです。それで半年くらいかけて作品にしてみたんですけど、日本では全然評価されなかったんですよ。廃油を画廊に持ってきて流しただけだからね。『これのどこがアートなんですか?』って。『アートというのは、技巧を凝らして時間をかけてオリジナリティを追求するもんだ』といわれていたんだけど、でもわたしは日本のアートのために芸術をやっているわけではありませんから」

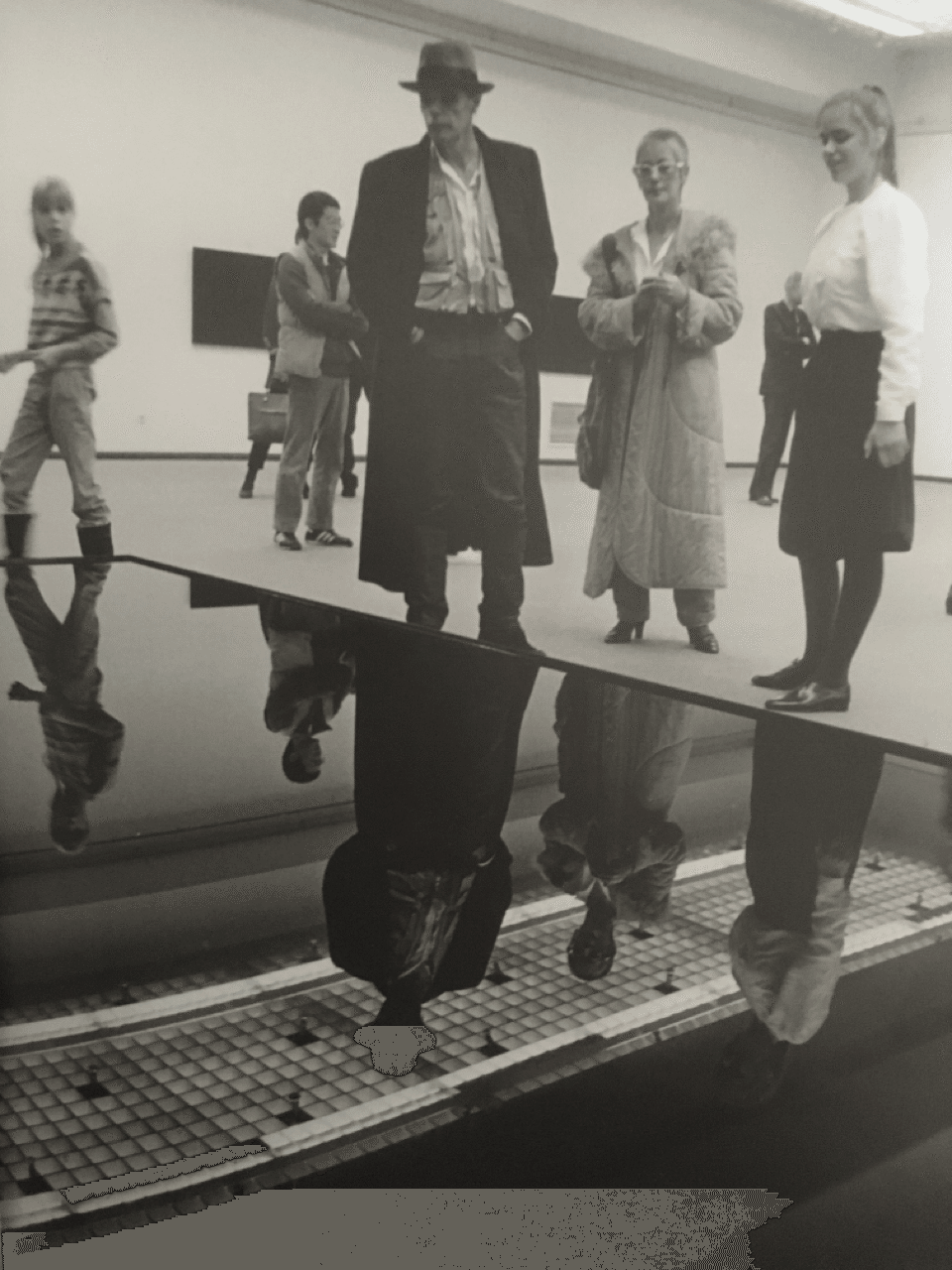

──その後、77年に『ドクメンタ6』に参加されるんですね。日本からは高松次郎と原口さんのお2人が、日本で制作活動をしている日本人としてドクメンタに初めて選ばれた。

「自分でいうのもなんだけど、『ドクメンタ6』でオイルの作品が爆発的にヒットした(笑)。当時はアメリカのポップアートとかミニマリズムが世界の現代美術をリードしていたんだけど、世界がびっくりしたんです。噴水とか滝とかはありましたよ、でも真っ黒な油をただ流している(作品はなかった)。それで向こうのアートシーンに乗ったんですね。

ちょうどその頃、僕より一回り上ですが、フランク・ステラとかマーク・ビストローに出会った。ドイツではヨゼフ・ボイス、ギュンター・ウッカー、それから本人には会っていませんが、イタリアのフォンタナ、フランスのイヴ・クライン、(そういった作家たちを)あらゆる美術館がコレクションしていて、70年代は成熟していました。当時の考え方としては、オブジェ、モニュメント、パブリックアートのようなモダンアートが終わって、コンセプチャル・ワークやアース・ワークが出てきたわけでしょ。『もの派』もどこかでつながってくるはずだけど、イタリアのアルテ・ポーヴェラ、フランスのシュポール・シュルファス、イギリスだとバリー・フラナガン、トニー・クラッグ、リチャード・ロング、ギルバート&ジョージとかが出てきて、ひじょうに概念的というか、見るアートじゃなくて考えるアート、読むアートになっていたのかな。それでインスタレーションだとかパフォーマンスだとかが大流行したんですね」

芸術とは全身の身体で世界と感応すること

──原口さんが用いるマテリアルは、廃油をはじめ、鉄板、銅、アルミニウム、スチール、ワイヤーロープなど、じつに多様ですが、その根底にはどんなモチヴェーションがあるんでしょうか?

「わたしはいまでもそうだけど、結局、好奇心が旺盛だったんでしょうね。『これなんだろう?』とかさ、『どうやってつくるんだろう?』とかあるじゃない。たとえば電車に乗っててふと目に止まるものがあると、途中下車してそこへ行くわけです。美術だけじゃないんです。建築でも看板でも公園でも風景でも工場でも、奇妙なものっていろんなところにあるから、いろんなときに視界に入ってくるでしょう。そうすると、想像して思考するわけ。『あれはなんだろう?』って」

──欧米のアートシーンで活躍してきた原口さんから見て、現在の日本のアート、いわゆる「現代アート」は、どうご覧になっていますか?

「わたしは『現代アート』という言葉はあまり信用していない。わたしは芸術をやっているし、芸術家だと思っている。“現代アート”とは情報メディアで、新潟の妻有(越後妻有アートトリエンナーレ)でも横浜のトリエンナーレでもヴェネツィアのビエンナーレでもいいのですけど、わたしにいわせれば、そんなもの芸術とは無縁ですね。なんでしょう、ただの『アートごっこ』かしら(笑)。参加したら、あたしも今日からアーティスト、ただそれだけですね。震災が起きればその時だけ駆けつけるのと同じで、一生を棒にふりはしない。本物なんかそういないですよ。半年経ったらみんな忘れちゃって、美術予備校に通って、美大へ入って、画材屋で高級な絵具を買って絵を描きました、なんて芸術のゲの字もない。そんなのは、お寺に入って雑巾がけからやって、どうしようもない生臭坊主にでもなるようなもんです。本物の坊主はこんなことやっていません。それで会友だとか会員だとか、挙句の果てに人間国宝で文化勲章? まあ、どうぞ勝手にやってくださいって感じですね。

芸術はそういうものではないですよ。芸術というのは、身体と脳、感覚、内臓から神経まで、全身の身体で世界と感応することなんです。脳だけが考えて生きているはずないですし、自分の身体も物質ですよね。物質と物質が感応して、何かに出会ったときに喜びや好奇心が生まれて、そこから芸術がはじまるんです」

──原口さんが注目している若いアーティストはいますか?

「いないです。耳にはいろいろ入ってくるんですけど、でも『なるほどねー、ブイブイやってんだなー』と思うだけで、わたしには全然興味のないことです。むしろ芸術の持っている可能性、芸術の力で何ができるんだろうということをつねに考えている。それを思索しながらいろいろ試行している。それで、同じところを目指しているのは、どうやら、世界中で5人しかいないことに気がついたんです」

──えっ、誰ですか!?

「そんな、わたしが40年かかってやっとわかったのに、今日一日で簡単に教えられるはずがないじゃない! いいですよ、命をかけてわたしについてくるんだったら、サシでわたしと勝負するっていうんだったら、教えてもいい(笑)。本物はいるんですよね~、5人だけ。すごく頭に来るヤツが! 同じ空気吸って、同じ時代を生きているのに、旨いもん食ってるとか、いい暮らしをしているとかじゃなくて、思考が生きている、身体と脳が最上級なんですよ」

──いやぁ、一人だけでもいいので(笑)。

「でもね、ジャンルを広げればもちろんもっといると思う。わたしの場合はアーティストだから、それ以外のジャンルも含めれば少なくとも5人以上はいるだろうね。いるんだなあ、頭に来るヤツらが。そいつらをどうやって越えるか。打倒! 打撃! あいつを落としてみたい、あいつだけは許せない、なんかそんな感じ。嫉妬でも憧れでもないね。要するに、ボクシングでいったらメインイベントですよ。彼らがチャンピオンだとしたら、わたしは挑戦者。だから、必ずノックアウトして倒したい!」

──今回の個展で一人くらいは倒せそうですか?

「波及するとは思いますよ。国内だけじゃなくて国外にも発信していくわけですから。見たくないヤツは尻尾をまいて逃げていく。『原口はイヤなヤツだな』とか『あいつ早く死なないかな』って思っているヤツはゴマンといますよ。だけどわたしは今日も元気です! ワハハハハ(笑)」

孤独のまま前人未到の世界に入る

──日本では、公立美術館も含めて、原口さんの個展がこれほど大規模に催されたことありませんでしたから、今回の個展は大きな話題を集めると思います。世界のアートシーンで活躍するアーティストといえば村上隆しか知らないようなアーティスト予備軍の若者たちにとっても、大いに刺激になるんじゃないでしょうか。

「こう見えても、戦後の生まれなんですよ。終戦の8月15日生まれで、団塊の世代のはしりですね。現代アートはアートであってもいいと思うけど、ただわたしなんかは古い世代だから。本物を一人で開拓していく、孤独のまま前人未到の世界に入っていく。さっきいった5人は前人未到の地に入っていたんだ。まわりはそのことに誰も気がつかなかった。本人だけが知っていた。世界の芸術、抽象、物質、あらゆる対象を知っていたんです。だからわたしは頭に来るんだ! なんであいつだけ知ってんの? わたしにも教えてよ(笑)。だけど教わるものじゃないから、自分で探索する冒険者にならなくっちゃ。だからわたしは個人的には植村直巳が大好きです」

──全力で生き抜いているという感覚は、世代的な特徴でもあるんでしょうか?

「わたしは幸せ者ですよ。普通だったらもう定年退職して、老後どうしましょうみたいな話になるけど、そういう感覚はまったくない。いまだに駆け抜けるように疾走しています。見た目はもういい年寄りになっていると思うんだけどね。でも自分自身では、疾走感にあふれています。いつどこでバタッと倒れているかもしれないけど(笑)。だから並行して走っている感覚が好きです。今回の個展でパフォーマンス公演をやる田中泯さんも近藤等則さんもほぼ同世代で30年くらいの付き合いになるんですけど、その30年のあいだ、お互い縮めるわけでもない、離れるわけでもない、並行移動しながら、それぞれ疾走しているんですよ。同じ速さで」

──横を見たら、つねにそこにいるんですね。

「そう。参戦して戦いを挑んでくる。だから田中さんが『油のプールに入って踊りたい』っていってきたら、『わかった、じゃあそれでやろう』と応える。近藤さんはなにをやるかまだ打ち合わせをしていないのでわからないですけど、《ファントム》のアルミにコンタクトマイクをたくさん貼りつけてラッパを吹くと、戦闘機がスピーカーになってファーン! って響く。それを提案しようと思っています。おもしろいでしょう。こんなことばっかりやっているんです。みんな白髪になってきたけど、これくらいイキのいい親父がいてもいいでしょう?(笑) チョイワル親父じゃダメだけどね。極悪親父! 『こいつら殺さないと生きていけない、こいつらさえいなければわれわれの時代が来る』って、そのくらいやらないと(笑)。家畜のような若者が多すぎるから、一人でも触発される若者が出てくればいいなと思いますね」

初出:「STUDIO VOICE」2009年6月号

※参考文献として紹介できるのは、2009年にBankART1929が開催した「原口典之 社会と芸術」展の図録。木幡和枝との対談の記録のほか、原口自身の語録、そして何より豊富な図版など、見どころが多い。定価2100円。BankART1929をはじめ、全国の書店、Amazonでも取り扱っている。

※原口典之個展「社会と物質」のレビューはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?