2023年度「おすすめ補助金・助成金26選」|中小企業・フリーランス向け【前編:一般業種】

こんにちは、補助金エヴァンジェリストの藤田です。

自称大好評シリーズ、今年も書きました。

昨年執筆しました以下の記事に、ありがたいことに115いいねをいただき、一定の需要を感じましたので、今年度版も作りました。

突然ですが、

「何かお金がもらえるらしい…」

「調べたけど、難しくてその先で挫折して使えなかった…」

などに留まり、結局理解できず・使わずに放置していませんか?

お任せください。本noteはこんな方を救い、お悩みを解決します。

読んでくださった読者さんが「ふーん、何かお金もらえるんだ!」に終始するのではなく、

■2023年度はどんな補助金があるのか

■自社は使えるのか(使えないのか)

■どんな使い方ができるのか

を理解し、戦略的に「使うか使わないか」活用の判断していただける様になっていただくことを目的としています。

昨年同様、

自分が使える制度ってどれ?

それはいくら貰えるの?

具体的な申請方法は?

難易度とコスパは?

結論、オススメをまとめて教えて!

こういった疑問・ご要望に丸っとお答えします。

時間がない方は各補助金・助成金の項目の文頭にあるグレーのワク内にある「概要」だけご覧ください。10分位で読めます。

(目次からも「概要」に飛べます)

ちなみに後編はこちらです。

補助金の「補助率」や「金額」は重要なポイントのため、分かりやすく大文字で表すのが基本です。

そのため、大文字と小文字の数字が混在してあり、気持ち悪い方と感じた方がいらしたら、大変申し訳ございませんが、より間違いなくお伝えするために、意図して表記させていただいております。

それでは、早速見ていきましょう!

前提知識

これから補助金・助成金を見ていく中で2つの前提知識を抑えておきましょう。

1つ目は「補助金と助成金と給付金・支援金の違い」、2つ目は「中小企業の定義」です。

①補助金と助成金と給付金・支援金の違い

昨年度版にも書きましたが、この先を理解していただくための前提知識であるため、記載します。

時間がない方は画像だけ見てください。1分で終わります。

知っている方は、事項の「②中小企業の定義」まで飛ばしていただければと思います。

各申請の流れについて詳しく知りたいという方は、昨年度版をご覧いただければと思います。

補助金って?

【補助金】

・目的:経済活性化

・概要:政策目的に沿った事業を行う事業者の経費を一部補助する制度

・もらえるお金:事業経費

・管轄:経済産業省、地方自治体

・原資:税金

・制限:コンテスト性(採択件数や予算が制限される)

・申請からもらえるまでの期間:半年~1.5年以上

補助金を一言で言い表すと、国や地方公共団体が事業者に対して「税金を使って投資をする代わりに、ビジネスを成功させて納税で倍返ししてね」

といった制度です。

基本的に申請して合格通知ももらい、必要に応じて見積りなどを提出。GOサインが出て以降に使った経費が補助されます。(制度により一部例外あり)

申請→採択(交付決定候補者の認定)→交付申請(見積書などの提出)→補助事業実施(立て替え)→補助事業完了→実績報告

※「補助事業」とは、補助金を使った事業のことを表します。

運営は経済産業省などの省庁からの公募を勝ち取った、委託先である各事務局(民間企業)によって行われています。(補助金や公募ごとに異なる)

助成金って?

【助成金】

・目的:労働者の職業安定

・概要:事業者に支給することで間接的に労働者に給与&手当として支給・福利厚生を受けられる制度

・もらえるお金:雇用に関わる経費

・管轄:厚生労働省

・原資:労働保険(雇用保険)

・制限:採択件数や予算が制限されない

(要件を満たせばもらえる、一部予算制限される制度もあり)

・申請からもらえるまでの期間:1年~2年

助成金は一言で、「従業員さん向けの福利厚生費を雇用主である事業者に支給してくれる制度」です。

原資が雇用保険であり、雇用保険に加入している従業員に対して間接的に支給されます。そのため雇用保険加入者を雇用していない事業者は受け取ることができません。

補助金と違ってコンテスト制ではなく、該当すれば(要件を満たせば)、どの事業者ももらえます。(ただし予算を使い切ったら終了の場合あり)

いわゆるブラック企業と呼ばれる雇用実態が求められる場合はもらえません。

詳細は割愛しますが、気になる方は昨年版の記事をご覧ください。

また補助金と違って提出後の書類処理は「審査」ではなく「受理」です。

担当省庁である厚生労働省担当者は、各地方の労働局に任せているため、「担当者が通すか否かで受理が決まる」とった側面を持ちます。

また通年で募集している助成金が多くはありますが、制度によっては年度予算が尽きれば受付は終了する可能性がありますので、早めの申請をオススメします。

社労士法により、申請書類の代筆は社会保険労務士のみに許された独占業務となっていいます。

しかしながら後にご紹介する、「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」は、申請事業者の委任状があれば代行可。

「業務改善助成金」に関しては委任状すら不要と、制度によって扱いが異なります。

このあたりは、申請書類を受理する地方労働局や担当者によって一部異なる場合がありますので、一概には言い切れませんが、東京労働局をはじめとする概ねはこのような扱いとなっています。

地域限定で"助成金"と名がついた制度が多く存在しますが、ビジネスの経費をサポートする"補助金"ですので、ご注意ください。

給付金・支援金って?

【給付金・支援金】

・目的:売上および収入減少の補填

・概要:景気悪化/離職/廃業などに伴う収入減少による事業者の経済状況悪化を支援する制度

・もらえるお金:用途指定なし(何に使おうが自由)

・管轄:厚生労働省

・原資:税金

・制限:予算はあるが受給件数は制限されない

(要件を満たせば全員もらえる)

・申請からもらえるまでの期間:1週間~1ヶ月

売上減少した事業者に対して、配布される「好きに使えるお金」です。

つまり用途自由の生活補填金です。

支給金額は主に売上減少幅に応じて算出され、一般的に個人事業主より法人の方が多くもらえます。

不正受給が話題になった「持続化給付金」をはじめとして、類似制度である「一時・月次支援金」「事業復活支援金」、オフィス家賃を補助する「家賃支援給付金」。

営業時間短縮協力金、いわゆる「時短協力金」などもこれに含まれます。

受給者狙い撃ちで、外車ディーラーが営業を掛けまくったり、バブルなどと謳い一部の散財する方の様子がメディアで取り出たされ話題になりましたが、好きに使えるからこそ起きる現象ですね。

しかしながら苦しい状況の中、コロナ打撃の補填で消化し切った事業者さんや受給額より時短赤字額の方が大きく苦しい状況に陥った事業者さんもおられたことを、ここにお伝えしておきます。

②小規模事業者・中小企業の定義

一般的な補助金・助成金の多くは中小企業を支援する目的の制度が多く、中小企業のみが使える、もしくはそれ以上の規模(中堅企業・大企業)の企業様は補助率が上がるといった形が通例です。

とは言え、弱い立場の中小企業を優遇して助ける意図であり、中堅以上の企業様が使えないというものではありませんので、使える制度はドンドンご活用いただくことで、事業資金の負担軽減していただくと良いのではと考えます。

その"中小企業以下"の規模である事業者「小規模事業者」「中小企業」とは、中小企業関連立法において、それぞれ以下の定義で表されます。

・「小規模事業者」の定義

常時使用する従業員数で決められています。

ここでいう「商業・サービス業」とは、宿泊・娯楽業を除きます。

後ほどご紹介するオススメ補助金の中の「小規模事業者 持続化補助金」は名前の通り、"小規模事業者のみ"が申請対象となります。

・「中小企業」の定義

資本金or出資金額および、常時使用する従業員数で決められています。

おすすめ補助金

オススメの補助金は6つです。

全国区で使える補助金5つと地域版をご紹介します。

❶小規模事業主持続化補助金

今回ご紹介する制度のうち、一番使える事業者さんが多いと思われます。

そのため、少し細かめに説明していきます。

つまり「使えるか使えないか」の根本判断より「どの種類(枠)を使うか」の検討材料の一助に重きを置きます。

概要

【持続化補助金の概要】

・対象経費:販路開拓の費用

・補助率:2/3(3/4)

・補助上限金額:50万円~250万円

・直近の申請〆切:

◆第12回:2023年6月1日(木)(様式4)発行の受付〆切:原則5月25日(木)

◆第13回:2023年9月7日(木)(様式4)発行の受付〆切:原則8月31日(木)

・公式HP:https://r3.jizokukahojokin.info/

・過去の採択率:62.33%(2022年度全4回)

(2021年全4回 平均採択率:57.3%)

・難易度:低

「小規模事業者」のみが申請対象で、前述にて定義付けされます。

常時使用する従業員数が、

・商業・サービス(宿泊・娯楽業以外)が5名以下

・それ以外の業種が20名以下

が要件です。

昨年度版との変更点4つ

2022年度から変わった点は、以下の通りです。

【昨年度版との変更点4つ】

❶第12回より、電子申請加点が終了

❷再申請

・実績報告から1年後に状況報告しないと、同じ事業体での申請不可

・上記報告が済んでいないと、5年間空けないと申請不可

❸共同申請が撤廃

❹「インボイス特例」が創設(インボイス枠が撤廃)

・インボイス発行事業者に、補助上限額を一律50万円上乗せ

・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者

「販路開拓費用」という幅広い経費が対象です。多くの資金力ある事業主さん以外は全事業者が活用すべきとさえ思っています。

ビジネスやっていたら、販路開拓なんて誰でもしますよね?

PR経費と同時でしたら業務効率化・生産性向上に関わる軽費も申請できます。

例えば、飲食店がチラシ・パンフレットと一緒に食洗器を購入。展示会出展費用と一緒に、DXツールの導入など。

(あくまで同じ補助事業に活用する場合です)

5つの枠

補助金額は通常枠のみ50万円、あとは200万円です。

昨年登場した「インボイス枠」がなくなり、2023年度は新たに「インボイス特例」が加わりました。

インボイス発行事業者になる(なった)事業者さんは、補助金額が一律で50万円上乗せになります。

おすすめは2つ。創業3年以内の場合は「②創業枠」、3年以上の場合は「③賃金引き上げ枠」です。

【①通常枠】

補助上限額:50万円

補助率:2/3

こちらはノーマルタイプです。

せっかく申請する訳ですから補助金額の多い、以下「特別枠」もしくは「インボイス特例」を狙ってみてください。(不要な買い物をする必要はないです)

【②創業枠】

補助上限額:200万円

補助率:2/3

過去3年の間に「特定創業支援等事業」を受けて起業していること

「特定創業支援等事業」市区町村で講義を受け、認定書をもらって認められる制度です。講義時間は地域により異なりますが、3~20時間くらい。

講義内容は①経営戦略、②マーケティング、③資金、④人事など。

商工会議所では無料で受けられますが、地域の民間コンサル会社で受講も可能です。(おおむね有料)

まずは商工会議所をあたってみて一杯なら民間といった流れが良いかと思います。

「特定創業支援等事業」は、以下の特典もあります。

法人登記する際の登録免許税が半額(おおよそ15万円→7.5万円に減額)になる

日本政策金融公庫の融資の利子が下がる

【③賃金引上げ枠】

補助上限額:200万円

補助率:2/3(前期赤字の場合3/4)

地域の最低賃金より30円以上昇給する(補助事業実施場の最低賃金の従業員)

※現状それ以上の金額の場合、さらに30円アップ

注意点は以下の通り。

・従業員数ゼロの場合、対象外

・社長本人、ご家族は従業員に含まれない

・従業員の同意なく時給を下げることは不可

補助率が2/3から3/4まで上がる「赤字事業者」とは、直近1期または直近1年間の課税所 得金額(※1)がゼロ以下である事業者を指します。

最低賃金引上げのタイミングで、従業員さんの賃上げを行う事業者さんも多いかと思います。

補助事業実施期間内での引上げが要件ですので、タイミングだけうまく合わせていければ、多くの事業者さんが活用できるかと思います。

【④卒業枠】

補助上限額:200万円

補助率:2/3

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数※を超えていること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…6人以上

その他業種…21人以上

注意点は以下の通り。

・正社員の3/4未満の労働していない方は※対象外

・実績報告までに従業員数のチェックが入る(労働者名簿で確認)

オススメする方(企業様)は、支店・支社・工場を増やす事業者さん。元々増員する予定(せざるを得ない)だからですね。

この枠に申請するためだけに従業員さんを増やすことはオススメしません。理由は事業者さんの不必要な負担が増え、長期的に見て損する可能性が高いからです。

【⑤後継者支援枠】

補助上限額:200万円

補助率:2/3

「アトツギ甲子園」の最終選考に残った方が対象です。結論、該当者はほぼいないです。

【アトツギ甲子園とは】

・中小企業庁が主催するイベント

・中小企業の承継予定者がビジネスパートナーを求めて発表する大会

【インボイス特例】

一律で補助上限額:+50万円上乗せ。

それで「要件は何?」ということで、公募要領の原文は以下の通り。

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。

何だかよく分からないですね~

シンプルにするとこんな感じです。

2021年9月30日~2023年9月30日に免税事業者で、インボイス発行事業者になった場合、補助金額が50万円上乗せになります。

法人向けのビジネスをされる事業者さんは、基本的に対象です。

インボイス制度については、それだけで長めの1記事になりますので、本noteでは割愛させて頂きます。

山田先生の動画が分かりやすく、入門編としてオススメです。

加点を取ろう

以下【重点政策加点】【政策加点】のそれぞれ1つずつを上限として、該当する加点項目を選択できます。

加点項目が多いほど、点数が上がり合格率が上がります。

【重点政策加点】

①赤字賃上げ加点

②事業環境変化加点

③東日本大震災加点

【政策加点】

①パワーアップ型加点

②経営力向上計画加点

③事業承継加点

④過疎地域加点

注意点として、3つ以上選択すると「書類不備」といって、頑張って作った書類を"見てすらもらえない"で不合格になります。

詳しくはYou Tube動画にて解説していますので、ご参照ください。

結論、「持続化補助金」をおすすめできる方(企業様)は以下です。

【持続化補助金をオススメできる方(企業様)】

・自分で申請する

・初めての補助金申請

・小規模投資(申請する金額の下限がない)

・4つの特別枠に該当する

・インボイス発行事業者になる(なった)

申請をお考えの方の強い味方!「持続化補助金」の支援実績200件以上の、元商工会会議所 職員の方が語る「審査に通る・通らない事業者」の動画をアップしています。

本noteをご覧の皆様に採択(合格)を勝ち取っていただくため、申請前にぜひご覧ください。

【削除覚悟】元商工会議所職員が暴露!|補助金審査に通すコツ、事業計画書は●●で書くな!

持続化補助金は、数ある補助金の中でも申請プロセスや書類内容がシンプルな部類に入りますので、申請しやすいのが特徴です。

特にスタートアップ個人事業主の方は資金も限られているでしょうし、自己申請がオススメです。ビジネスを棚卸しにもなりますしね。

そうは言っても

「どうやって申請したら良いの?」

「書類の作り方がわからない…」

「補助金ばかりに時間を掛けていられない!」

そんな方へ。

はじめての申請でも迷わない、事業計画書テンプレートと申請ガイド講座のセットをご用意しております。

今年度(2024年度2月頃)まではアップデートします。

そのため早めに購入していただくとチャレンジの回数・期間が増えます。

またこの補助金の特徴として、同一事業者が個人・法人でそれぞれ申請することもできます。

さらに今なら、2023年6月・9月の2回は過去最高額である250万円まで補助金額が拡充しています。(2023年5月現在の発表)

このチャンスをお見逃しなきようご活用ください。

このコンテンツではさらに詳しい制度の説明から、用意すべき書類の案内・すべての書類の書き方まで解説しており、知識ゼロから申請できる内容になっています。

❷IT導入補助金

「中小企業庁に認定されたベンダー企業から、ITツール/システム/PC・タブレットを購入した場合、経費を一部あげます」という補助金です。

概要

・対象経費:ITツール/PC・タブレット

・補助率:

①通常枠(A類型/B類型):1/2以内

②セキュリティ対策推進枠:1/2以内

③デジタル化基盤導入類型:2/3~3/4以内

④商流一括インボイス対応類型:1/2~2/3以内

・補助上限金額:

①通常枠

- A類型:5万円~150万円未満

- B類型:150万円~450万円以下

②セキュリティ対策推進枠:5万円~100万円

③デジタル化基盤導入枠

- デジタル化基盤導入類型:(下限なし)~350万円

- 商流一括インボイス対応類型:(下限なし)~350万円

・申請〆切:

①通常枠(A・B類型)…6月2日(金)・7月10日(月)・7月31日(月)(予定)

②セキュリティ対策推進枠…6月2日(金)・7月10日(月)・7月31日(月)(予定)

③デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)…6月2日(金)・6月20日(火)・7月10日(月)・7月31日(月)(予定)

④デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)…6月下旬予定

※いずれも17時〆切

・公式HP:https://www.it-hojo.jp/

・過去の採択率:69.76%(2022年度)

59.2%(1次~6次:2021年~2022年1月)

・難易度:低

「小規模事業者」と「中小企業」のどちらも活用できますが、前者は加点対象で優先採択されます。

「商流一括インボイス対応類型」のみ大企業も活用可能です。

公式サイトより、登録されたベンダーからITツールおよびハードウエアを購入した場合に補助される仕組みで、

会計・受発注・ECをはじめ、LステップやECAIなどのメール配信サービスなど業務効率化・労働生産性の向上は図れるシステムツールにが対象となっています。

枠によってはPC/タブレットにも使える嬉しい特徴がある補助金です。(他の補助金は基本的にNG)

昨年との変更点は以下の通り。

【2022年との変更点】

❶通常枠

(5万円)~150万円未満 (下限30万円だった)

クラウド利用費…利用料最大2年分(デジ枠のみだった)

❷デジタル化基盤導入枠

(下限なし)~350万円(下限5万円だった)

❸加点項目(追記事項)

❹商流一括インボイス対応類型が加わった

各枠について

結論ですが、「デジタル化基盤導入類型」がオススメです。

1つずつ見ていきましょう。

①通常枠(A・B類型)

・補助対象:ソフトウエア購入、クラウド利用(2年分)導入関連

通常枠はプロセス数で類型が分かれます。

A類型は1つ以上、B類型は4つ以上必要です。

プロセスは以下、A類型は一から六の間から、B類型は一から七の間から選びます。

導入したいツールが「デジタル化基盤導入類型」になく、通常枠にあった場合に活用するといったイメージでしょうか。

結論B類型は難易度が高いため、150万円未満で問題がなければA類型で良いと思います。

第1次~9次の採択率は、A類型58.17%(直近68.48%まで上昇)、B類型は50.52%(直近62.69%まで上昇)

・審査&加点項目:

②セキュリティ対策推進枠

・目的:サイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減

・補助対象:サービス利用料(最大2年分)

こちらはほぼ活用がされない枠です。

セキュリティ対策に機器の導入に数十万円掛かりますし、中小企業で業務効率化ツールより優先的にセキュリティ対策したり、もしくは効率化ツールの導入が終わっている事業者さんは少ないのが理由です。

過去5回の中では、応募数13~44件で採択率95~100%。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★ 一つ星」または「★ ★ 二つ星」いずれかの宣言を行うことが要件で、費用は無料です。

③デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

こちらが最もオススメです。

理由は3点

補助率が高い

ハードウエアにも使える(PC/ タブレット/プリンター/スキャナー)

採択率が高い(2/3~3/4以内)

~50万円以下

・補助対象:ソフトウエア購入、クラウド利用(最大2年分)、ハードウエア購入、導入関連

・目的:「会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト」の経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進

補助率・補助上限額は金額と機能数によって、変化します。

会計・受発注・決済・ECのうち、

1機能以上を有する…補助額:下限なし~50万円、補助率3/4以内

2機能以上を有する…「③デジタル化基盤導入枠」で、補助額50万円~350万円、補助率2/3以内

※「会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト」は通常枠(A・B)でも申請可能ですが、補助率が1/2以内となります

会計ソフトとパソコン、EC構築とパソコンなどの使い方が一般的かなと思います。

ハードウエアに関しては、ソフトウエア同様に登録ベンダーから購入する必要があり、ハード単体での申請は不可となっていますので、ご注意ください。

あくまで新しいソフトウエアを導入する際に、ハードが古いと性能を発揮しきれなかったり、正常に稼働しないことを懸念しての対応という制度の意図になっています。

・審査&加点項目:

さらに一次の〆切直後に「商流一括インボイス対応類型」が加わりました。

IT導入補助金に「商流一括インボイス対応類型」が登場しました。(デジタル化基盤導入類枠 内)

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) April 27, 2023

政府のインボイス制度への対応推進の意図に基づく新設のため、高採択率が見込まれます。

■補助率 :

中小企業・小規模事業者等…2/3以内

その他…1/2以内

■補助金額 : (下限なし)~350万円… pic.twitter.com/MxdFMFEM46

この「商流一括インボイス対応類型」は、他類型と比較して特殊な側面を持ちます。

主な概要は以下の通り。

【商流一括インボイス対応類型の概要】

■対象ソフト : インボイス制度に対応した受発注機能つき、クラウド型ソフトウェア

■補助対象 : クラウド利用料(最大2年分)

■ソフトウエアの要件:

・受発注機能がある

・発注者側の導入かつ、受注者にも無料提供できる

・発注者が受注者アカウントを管理できる

・インボイス対応機能を有する

・受注者と発注者のアカウントが明確に分かれる

・ソフトウエアは1つのみ申請可

交付申請時に利用アカウントを報告し、実績報告時に提出することになります。(2023年5月19日時点では詳細未確定)

他の類型と異なる点は、

大企業も申請できる(補助率1/2)

取引先(受注者)が中小企業・小規模事業主・個人事業主である

1つのツールしか申請できない

他枠との同時申請についても制約がありますので、ご注意ください。

【商流一括インボイス対応類型との同時申請】

・「デジタル化基盤導入類型」と→NG

・「通常枠」→OKだが減点あり

・「セキュリティ対策推進枠」→OKかつ減点なし

【利用者の提出書類】

■法人

履歴事項全部証明書

納税証明書

■個人事業主

本人確認書類

確定申告の控え

納税証明書

IT導入補助金「商流一括インボイス対応類型」についてよくご質問いただくので、ご回答。

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) June 12, 2023

本類型は、

「商流一括インボイス対応類型」は、インボイス制度に対応した「受発注」のみ

かつクラウド型ソフトのみが対象で、仰る通りハード費用は補助対象外なため、…

IT導入補助金の申請における注意点

申請者が注文して作るタイプのシステム構築はベンダーとして登録対象外となっています。

提出が必要な「納税証明書」は、必ず税務署発行の所得税の納税証明書であり、県税事務所にて交付される都道府県税の納税証明書は認定対象外ですので、ご注意ください。

同一年度内における複数枠の申請に関してですが、経費やプロセス機能が異なる申請については可能です。

例えば、以下の様な使い方ができます。

機能Aのソフトウエアを「通常枠」で申請

機能Bを「デジタル化基盤導入類型」で申請

「セキュリティ対策推進枠」においては、"同様のセキュリティ対策機能を有していない"ソフトウエアでの「通常枠」「デジタル化基盤導入類型」との同年度内重複申請は可能です。

年度が変わったら、制約はフラットに戻ります。

また2022年度のIT導入補助金 通常枠もしくはデジ枠を活用した場合、交付決定から12ヶ月まではどちらの枠も申請不可、12ヶ月を超過しても減点措置が取られます。(新たに使う事業者優先)

ITツールを提供するベンダーは申請者(補助事業者)として本補助金を活用することは不可となります。

❸ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

概要

・対象経費:機械装置/システム構築(経営革新のための設備投資等)

・補助率:1/2~2/3

・補助上限金額:750万円~5,000万円

・申請〆切:7月28日(水) 17時

・公式HP:https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html・過去の採択率:59.32%(2022年度 全4回)

(2021~2022年2月 全5回 平均採択率:42.3%)

・難易度:中

「革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善した場合、関係する経費を一部あげます」という制度です。

世間的には、新商品の開発に使える補助金のイメージが強く、実際の申請者も製造業が多いのですが、50%程度でありその他は別業種です。

また、開発以外にも試作品製作や、提供方法を変える取り組みにも活用できます。

経費の主軸は「機械装置もしくはシステム開発」で、税抜き50万円以上の、を1つ以上購入することが要件になっています。

その他の経費は、「機械装置もしくはシステム開発と同じ金額」補助金申請できます。

※ただし500万円が上限(グローバル市場開拓枠は1,000万円)

従業員の人数によって補助上限額が異なり、

「通常枠」のみ中小企業が2/3・それ以上の規模が1/2と補助率が異なります。

基礎要件

【基本要件❶】

①事業者全体の付加価値額※1 を年率平均3%以上増加(※1 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

②給与支給総額※2 を 年率平均1.5%以上増加(※2 給与支給総額…全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等)

[含まれるもの]

・従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与

・各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等の給与所得とされるもの)

[含まれないもの]

・退職手当などの給与所得とされないもの

・福利厚生費

③事業場内最低賃金※を 地域別最低賃金+30円以上の水準にする

【加点要件】

ここからは必須ではありませんが、

①②各数値の上昇幅を上げる宣言をして実行すると、審査において加点されます。

❷事業場内給与支給総額を年率平均2%以上向上

最低賃金+60円

❸事業場内給与支給総額を年率平均3%以上向上

最低賃金+90円

❶より❷、❷より❸が点数が高くなる、ということですね。

※月給制の方は「基本給+職務手当含む÷勤務時間/月」が算出方法になります(残業手当、家族手当、住居手当などの「諸手当」は対象外)

「ものづく補助金」は3~5年の計画を立てますが、

こちらは仮に3年計画の場合、

❶として申請した場合は、1.5%×3 =4.5%以上

❷として申請した場合は、2%×3 =6%以上

❸として申請した場合は、3%×3 = 9%以上

のように計算します。

昨年との変更点

結論、昨年度とどう変わったのかは、以下6点。

【変更点6つ】

❶[グリーン枠] :~4,000万円

❷グローバル展開型が「グローバル市場開拓枠」へ

補助下限額が1,000万円→100万円に

販促経費が対象に

❸社会福祉法人が申請対象へ

❹資本関係がある仕入れ先からの購入不可

❺大幅な賃上げに100~1,000万円プラス補助

❻「新規輸出1万社支援プログラム」が加点対象に

※保険を使った医療事業は13次から対象外(医療法人は元々NG)。自由診療や医療事務は補助事業の対象です。

やはり注目すべきは、賃上げに最大1000万円上乗せ、海外展開に販促費が使える様になった2点ではないでしょうか。

詳しくは以下の記事にまとめていますので、興味をある方はご覧ください。

2023年4月19日〆切の14次に対して、直近の7月28日〆切の15次は、さらに以下7つの変更点がありました。

【「ものづくり補助金15次」変更点7つ】

■機械装置・ システム構築費

※6 生産性向上を伴うものであれば、製品やサービスのセキュリティの向上に資する生産設備やソフトウェア等を補助対象経費に含めることは可能

■専門家経費

※6 応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外 (以前から同ルールでしたが明記)

■通訳・翻訳費

※2 本経費は最大30万円(税抜き)までを限度(補助金額)

■7.補助事業者の義務 終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に事業化状況(収益状況含む)

・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。(虚偽の報告も同様)

■(3)賃金引上げ計画の誓約書【様式2】

※ 応募時に電子申請システム上で誓約

■⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組み加点

・「えるぼし認定」or「女性の活躍推進企業データベース」一般事業主行動計画を公表

・「くるみん認定」or「両立支援のひろば」一般事業主行動計画を公表

■加 点 項 目

・デジタル枠→12項目上限

・その他の枠→6項目上限

・グローバル市場開拓枠(②海外市場開拓(JAPANブランド)類型→別途「新規輸出1万者支援プログラム」の加点が可

結論ですが、

Webサービスならデジタル枠で1つでも多く加点を取る。

海外で売るなら「グローバル市場開拓枠」の「②海外市場開拓(JAPANブランド)類型」で販促費も補助金で賄う。

がオススメです。

「グローバル市場開拓枠(②海外市場開拓(JAPANブランド)類型)」は、海外での売上が1/2以上を占めることが要件となっておりますが、あくまで努力義務であり未達成時のペナルティなどはございません。

2022年より内閣の発表にありましたが、2023年度は中小企業向け輸出促進・支援が国の大きな政策の1つになっています。

そんな中登場したのが「新規輸出1万社支援プログラム」。こちらに登録すると「グローバル市場開拓枠」において審査加点されます。

「新規輸出1万社支援プログラム」に登録すると、JETRO・中小機構を中心に専門家が自社の輸出事業のアドバイスをしてくれます。無料ですので、海外展開の際は補助金使わずとも、是非ご活用ください。

新規輸出1万社支援プログラム

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) March 24, 2023

「はじめての輸出」を応援します。

JETROにて登録無料。https://t.co/NizSXeADzn pic.twitter.com/z9cDYPtQ5T

ちなみにグローバル市場開拓枠は、製品だけでなくSaaSなどのシステム開発(Webサービス)でも活用でき、「新規輸出1万社支援プログラム」にも登録してサポート受けられます。

自社申請をお考えの事業者さまはこちらをどうぞ。

❹事業再構築補助金

概要

・対象経費:機械装置/システム/建物

・補助率:後述

・補助上限金額:

【❶ 成長枠】2,000万円~7,000万円

【❷ グリーン成長枠】

①エントリー:4,000万円~1億円

②スタンダード:1億円~1.5億円

【大規模賃金引上促進枠】上限3,000万円

【❸卒業促進枠】補助金額と同額

【❹産業構造転換枠】2,000万円~7,000万円

【❺サプライチェーン強靱化枠】5億円

【❻最低賃金枠】500万円~1,500万円

【❼原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)】1,000万円~3,000万円

・直近の申請〆切:令和5年6月30日(金)18:00まで

・公式HP:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

・過去の採択率:51.2%(第1回~7回)

2021年度第1~4回 平均採択率:42.3%

・難易度:高

7回までの平均採択率は、最低賃金枠80.9%と最も高く、次いで今はなき特別枠および回復・再生応援枠が62.4%、緊急対策枠が55.4%(1回ですが)、その他は40%台といった推移、最も低かったのはグリーン成長枠で40%です。

まずは中小企業・中堅企業によって補助率が変わりますので、ご確認ください

■中堅企業の定義

つまり、中小企業以上の規模で上記を満たす企業が該当します。

昨年との変更点

【変更点8つ】

❶「枠」が変わった

❷説明会に参加しないと交付申請できなくなった

❸新市場進出、事業再編、国内回帰の創設

❹売上減少要件が一部撤廃

❺「成長枠」の対象業種が指定(産業分類(小))

❻補助率

❼審査項目

❽ワークライフバランス加点

詳しく見ていきましょう。ゼロから知りたい方は事項の「事業再構築指針」まで飛ばしてください。

■「❶「枠」が変わった」は以下の通り。

<新設>成長枠、卒業促進枠、産業構造転換枠、物価高騰対策・回復再生応援枠、サプライチェーン強靱化枠(1000万円~5億円)

<廃止>通常枠、回復・再生応援枠、大規模賃金引上枠

■「❷説明会に参加しないと交付申請できなくなった」は、交付申請の不備が多すぎたため、中央会連合会が開催している、ものづくり補助金の説明会を踏襲したものが、事業再構築に置き換わって開かれるものと思われます。

■「❸新市場進出、事業再編、国内回帰の創設」は後ほど詳しく解説します。

昨年度あった「新分野展開 業態転換」は新市場進出の中に統合しました。

■「❹売上減少要件が一部撤廃」

主旨が、コロナ対応から成長分野への転換へ。

[最低賃金枠] [物価高騰対策・回復再生応援枠]のみ売上げ減少要件あり。

→2022年1月以降で連続する6ヶ月間の内、3ヶ月の売上高:2019年~2021年同月

■「❺対象業種が指定(産業分類(小))されている。(※「成長枠」の)」

結論、主に製造業(宿泊業が除外)ですね。

選定基準としては、伸びている業種(2009-2019年に拡大した事業)です。

「成長分野なんだから、コロナ後に伸びた業種じゃないと意味なくね?」

そう思った、そこのあなた、大正解です。

しかしながらコロナ禍明け直後のため、統計が出ていないのも要因かなと。来年以降、事業再構築補助金が続くことがあれば、そうなるのではと思います。

※ただし以下の表記があります。

「指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。」

つまり、今後新たに認められる業種・業態が登場し、増えることを意味しています。

■「❻補助率」

パターン①:

中小企業者等 1/2 、中堅企業等 1/3…【①成長枠】【②グリーン成長枠】

┗大規模な賃上げで補助率アップ

中小2/3,中堅1/2…【③大規模賃金引上促進枠】:上限3,000万円の上乗せオプション

パターン②:

中小企業者等 1/2 、中堅企業等 1/3…【④卒業促進枠】:上限補助額の倍額の上乗せオプション

パターン③:

中小企業者等 2/3 、中堅企業等 1/2…【⑤産業構造転換枠】

※【⑥物価高騰対策・回復再生応援枠】

┗ 中小(※1)従業員数5人以下の場合400万円、6~20人の場合600万円、21~50人の場合は800万円、51人以上の場合は1,200万円までは3/4

┗ 中堅(※2)従業員数5人以下の場合400万円、6~20人の場合600万円、21~50人の場合は800万円、51人以上の場合は1,200万円までは2/3

パターン④:

中小企業者等 3/4 、中堅企業等 2/3…【⑦最低賃金枠】

■「❼審査項目」

本当はもっとあるんですが、できるだけ簡単にまとめると以下になります。

事業化点

┗ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。

┗ターゲットとするマーケットにおける競合他社の状況を把握し、競合他社の製品・サービスを分析し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。

再構築点

┗SWOT分析を加える

■「❽ワークライフバランス加点」

以下に認定を受けた企業が加点措置を受けられます。

えるぼし・プラチナえるぼし

くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん

これらは子育てと仕事の両立や女性の社会進出に対して、協力・推進する姿勢がある企業として、労働局から認定を受ける制度です。

■参考

・えるぼし…女性の職業生活における活躍の推進が優良な企業

・くるみん…子育てサポート企業

事業再構築指針

事業再構築補助金に申請できる事業は、文字通り「事業再構築」である必要があります。

計画を作る前に、まずはこの「事業再構築の定義」に沿った取り組みであるか、確認していきましょう。

詳しくは、「事業再構築指針の手引き」に分かりやすくまとめられていますので、参考にしてください。

このnoteでは、書いてある単なる内容の読み上げではなく、分かりやすく噛み砕いて端的に解説していきます。

❶新市場進出(新分野展開、業態転換)

一言でいうと「新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出する」です。

ポイントは「主たる業種or主たる事業は変更しない」こと。

前述した通り「新分野展開、業態転換」は、こちらに含まれます。

「新市場進出」は読んで字のごとくイメージつきますよね。

ところで「業態転換」とはなんですが、例えば以下です。

例)ヨガ教室、コロナで対面不可 →ネット販売へ

(商品…サービスは変えずに売り方だけを変える)

従来はこれだけで良かったんですが、2023年度からは既存の事業と市場・顧客・製品/サービスがバッティングしない要件が加わりました。

■3つの該当要件

以下3つを満たす必要があります。

1.製品等の新規性

①過去に製造等した実績がない

②定量的に性能又は効能が異なる

この2点を事業計画において示す必要があります。

2.市場の新規性要件

「既存事業と被らない」ということです。

①顧客ニーズ・属性が異なる

②顧客層が異なる

ことが必要です。

3.新事業の売上高が事業全体の10%以上

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)

❷事業転換

総務省発表の「日本標準産業分類」における「中分類以降を変更」することを指します。

例えば以下の通り。

(例)日本料理屋→焼肉屋(飲食店は変えない)

(例)プレス加工用金型を製造している下請事業者が、新たに産業用ロボット製造業を開始

主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更するわけですね。

3つの該当要件が必要です。

■3つの該当要件

以下3つの該当要件を満たす必要があります。

1.製品等の新規性

①過去に製造等した実績がない

②定量的に性能又は効能が異なる

2.既存事業と新規事業の顧客層が異なる

3.新たな製品等の事業が、売上高構成比の最も高い事業

売上高10%要件は不要です。

❸業種転換

こちらは、大分類を変更する事業が該当します。

(例)レンタカー事業者が、貸切ペンションを経営

物品賃貸業→宿泊業に変更ということですね。

3つの該当要件が必要で、内容は「❷事業転換」と同じです。

❹事業再編

組織を変更(合併、吸収など)した後に、❶~❸を行うことですね。

この組織を変更を「組織再編行為」といい、(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)などが該当します。

プロセスとしては、以下の通りです。

①:交付決定

↓②:会社法上の組織再編行為等行う

↓③:❶新市場進出(新分野展開、業態転換)、❷事業転換、又は❸業種転換のいずれかを行う

❺国内回帰

こちらは、2023年度版として改変があった中でも、特に今までになかった要素の多分に含んだ、新たな概念です。

「海外製造を国内生産拠点を設置、主な拠点とする」という意味です。

※海外拠点を撤退・閉鎖までは求めていません。

前提として「サプライチェーン強靭化枠」のみに適用します。

■3つの該当要件

3つの該当要件が必要です。

1.海外製造等要件

文字通り海外で作るということですね。

判定方法は以下2つです。

①海外で製造・調達している製品である

「海外製造」とは(aもしくはbで証明)

┗ a).当該製品について2020年1月以降に海外から調達した実績

┗ b).2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)

②国内に生産拠点を整備する計画

┗国内で整備する生産拠点の概要(整備場所、面積等)及び当該国内生産拠点において製造する製品の生産計画を示す

2.導入設備の先進性要件

①先進的な設備を導入する

②導入設備の導入効果の証明する

上記2点を事業計画や添付書類において示す必要があります。

3.新事業売上高10%要件

「新市場進出」で前述させていただいた、新規事業が事業全体の10%以上を占める必要があります。

注意点

注意点は主に2つです。

【1】対象経費

「サプライチェーン強靱化枠」は、建物費・機械装置・システム構築費のみ申請可。

対象外は以下をご覧ください。

・対象外

┗従業員の人件費、旅費

┗不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)

┗FC加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

【2】事前着手

「事前着手」といって、過去に使った経費を補助対象に加えられる救済制度があります。

「事前着手」は、事務局に申請して承認されれる必要があります。

最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠、サプライチェーン強靱化枠のみ活用できます。

以下の点にも留意しておきましょう。

・2022年12月2日以降の購入経費

・交付申請で認められない場合あり

2回目申請

原則として、1事業者につき採択は1回ですが、グリーン成長枠、産業構造転換枠及びサプライチェーン強靱化枠については、一定の条件下で過去採択された場合、再申請可です。

補足

事業再構築補助金はものづくり補助金とは違い、既存事業ではなく新規事業のみ活用できます。

上手に使い分けて事業拡大の味方として活用していきましょう。

事業計画書において、既存と新規の変化を記す必要がありますが、明確でない計画書が多かったようで、表紙として公式サイトにアップされました。

その部分が当補助金の事業計画における結論であり、その他の文章は補足や根拠の説明に過ぎません。冒頭にしっかりと書きましょう。

「事業再構築補助金」、昨日 事業計画書の指定表紙が公式サイトにアップされています。(必ず記載すべき項目)

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) April 25, 2023

これから申請される方はご注意ください。 pic.twitter.com/gV3p989qwq

また事務局より「事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック」も配布されています。

事業計画書の作成にご活用ください。

【「事業再構築補助金」虎の巻公開】

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) February 25, 2023

数万件の事業計画書のビッグデータをAI分析。

傾向と対策を要約した、計画書作成ガイドブックが登場。

採択実績なぞれば、70-80点は採れそうです。https://t.co/HWu11SF2ta pic.twitter.com/pCuLcKZf2c

第10回より「事業計画書を申請者自身で作成」の文言が加わり話題になりました。

結論ですが、明確な記述が加わっただけで規定に変化が起きたわけではなく、今まで通りです。

これはコンサルタントなどの支援者が、申請者の考えでない計画を勝手に作ることを禁ずることを明記したものです。

"計画立案"を申請者自身が行うこと指しており、事業計画書を認定支援機関と協力して作成する「計画作成の支援自体は問題ない」との回答を事務局より得ています。

事業再構築補助金 第10回

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) March 31, 2023

公募要領における『事業計画を申請者自身で作成』の文言が話題になっていますが、

本日事務局に確認したところ『今までと変わりません』との回答を得ています。

(より明確に記載されただけ)… pic.twitter.com/QtvhRiWHrH

「お金をかけずに自社で申請したい!」

「試しに自分で計画書を書いてみたい!」

そんな事業者さまは、事業計画書を作成を時短できるテンプレートやお助け資料の10点セットをご用意しています。

自社申請をご検討の事業者様は、良かったらご活用ください。

本noteの最後に事業再構築補助金と一緒に使える助成金の解説もしていますので、申請予定の方は合わせてチェックしてみてくださいね。(最後の❿項)

❺事業承継・引き継ぎ補助金

概要

・対象経費:設備投資・販路開拓/専門家経費/廃業費

・補助率:1/2~2/3

・補助上限金額:150万円~800万円

・申請〆切:5月12日(金)17:00

・公式HP:https://jsh.go.jp/r4h/materials/・過去の採択率:52.2%(第3次)

第1次:36%、第2次:45%

・難易度:大

経営者の交代(事業承継・引き継ぎ)に係る経費を補助してくれる制度です。

2022年の社長の平均年齢は、2009年以降で最高齢の63.02歳(前年62.77歳)でした。

60歳以上の構成比も6割を超え、ビジネスオーナーの高齢化が進む現状で、今後廃業となる事業が増加することを懸念し、積極的に若手に経営交代させようというた政府の意図から、つくられた補助金です。

以下の3つの枠があります。

❶経営革新

→事業継承して新しい事業を始める時の経費を補助

❷専門家活用

→引き継ぎ時の仲介・専門家への手数料を補助

❸廃業・再チャレンジ

→事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る経費を補助

詳しく見ていきましょう。(本補助金に興味がある方はご覧ください

❶経営革新の概要

・補助対象事業:事業再構築・DX・グリーン

・補助上限額:600万円(下限100万円)

賃上げで800万円

※「廃業」実施で上限150万円上乗せ(補助率は補助事業と同率)

・補助率:1/2以内

2/3以内(①小規模企業者等、②営業利益率低下、③赤字、④再生事業者)

・補助対象経費:設備投資・販路開拓等

店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費

・区分

(1)Ⅰ型創業支援型

→他の事業者が保有する経営資源を引き継いで創業

・条件01…創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者で

・条件02…産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者

(2)Ⅱ型経営者交代型

→親族内継承により経営資源を引き継いだ

(3)Ⅲ型M&A型

→M&Aにより経営資源を引き継いだ(株式譲渡、事業譲渡など)

※ⅡⅢは特定創業支援事業を受ける必要あり

(特定創業支援事業について、詳しくは「持続化補助金」のところでご説明しています)

補助上限額は600万円ですが、一定の賃上げ200万円補助金額がアップします。(上乗せ分は補助率1/2)

「廃業」実施で更に上限150万円上乗せ(補助率は補助事業と同率)

※❸と併用

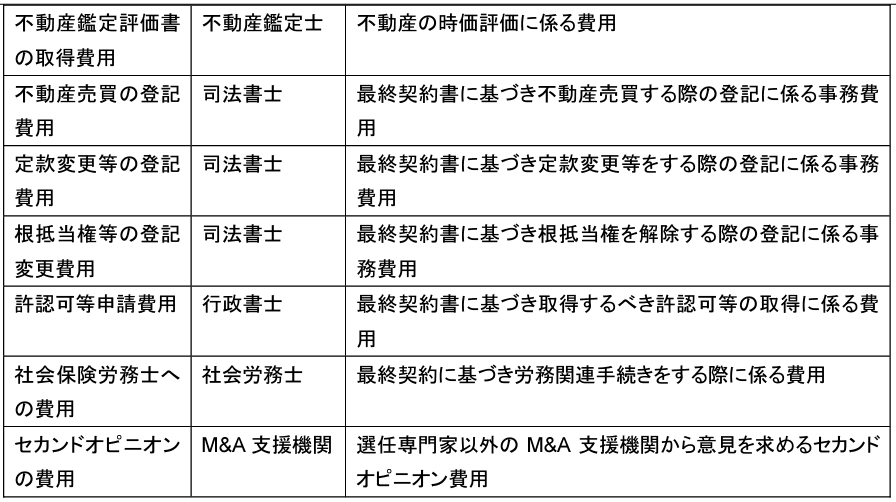

❷専門家活用

❷専門家活用の概要

・補助対象事業:

・補助上限額600万円(下限50万円)

※「廃業」実施で上限150万円上乗せ(補助率は補助事業と同率)

・補助率:1/2以内

Ⅰ型買い手支援型…2/3以内

Ⅱ型売り手支援型…1/2~2/3以内

・補助対象経費:M&A時の専門家に関わる費用

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等

・専門家:FA、仲介費用、デュ-デリジェンス、セカンドオピニオン、表明保証保険、士業報酬など

・区分

(1)Ⅰ型買い手支援型

(2)Ⅱ型売り手支援型

「買い手支援」の補助率は一律で2/3ですが、

「売り手支援」は、下記①②どちらかに該当する場合のみ、補助率が2/3以内になります。

(※該当しない場合は、補助率が1/2以内)

専門家経費について、下記の赤ワク内に関しては、M&A支援機関登録事務局に登録した機関への依頼費用のみが補助対象になります。

❸廃業・再チャレンジ

❸廃業・再チャレンジの概要

・補助対象事業:

①会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業

②事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業

・補助上限額150万円(下限50万円)

・補助率:2/3以内

・補助対象経費:事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る経費

原状回復費、在庫処分費等

廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)

❶経営革新、❷専門家活用と一緒に申請する場合、補助率は❶❷に準じます。

昨年と何が変わったのか

【昨年との変更点5つ】

❶補助率:後述

❷創業からの経過年数

◯専門家活用の場合

┗創業年数の要件→法人の場合は3期以上経ってないと申請不可へ

┗個人事業主の場合は開業から5年以上経っていることが必要へ

❸再申請

◯専門家活用の場合

→再使用不可(事業(引継ぎが終了していれば、再度この補助金の活用ができた)

◯経営革新の場合

→引き継ぎが完了して、別案件であれば再度利用可能

❹生産性向上要件

付加価値額、一人あたりの付加価値額の1年毎の伸び率が3%UPを満たすと補助上限600万円(未達だと400万円)

❺対象経費

◯経営革新→人件費が対象外へ

「❶補助率」について、詳しくは以下の通り。

◯経営革新の場合

■補助率・補助上限額

(昨年度まで)400万円まで2/3、400万円〜600万円が1/2

→(今年度)2/3もしくは1/2へ

■未来の承継も申請対象へ

経営者交代型の同一法人(同じ会社で社長交代) 補助対象期間内に承継が可に

■補助事業期間内を過ぎて継承になった場合も補助対象へ

(昨年度まで)補助事業期間内での継承が要件

→(今年度)補助事業実施期限までの承継(直近なら2024年1月22日)、以降5年以内はOK

補助率

①営利低下/②赤字(営利or経常)/③小規模企業者/④再生事業者のみ

→補助率2/3へ

3.賃上げは上限額アップ(経営革新のみ)

600万円〜800万円は1/2

上限額アップが認められる「賃上げ要件」は、

「補助事業期間終了時、対象事業を行う事業場内で最低賃金の方が地域別最低賃金から30円以上の値上げ」です。

(すでに地域+30円の場合、申請時+30円であればOK)

◯専門家活用の場合

以下の様に変更になっています。

・買い手…2/3

・売り手…1/2営利低下or赤字2/3)

❻地方の創業・販路開拓 補助金

下記のツイートをしたところ、8万インプレッション&236いいねを頂戴しました。

このことから一定需要があると見込んだのと、多くのスタートアップ事業者さん・副業マンの助けになると踏んで記載します。

東京都のフリーランス/法人向け補助金

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) March 6, 2023

【開業資金何でも300万円補助】

通常の補助金で使えないパソコンタブレットも使えますので、お見逃しなく。

人気のため採択率はアベレージで15%程度ですが、申請は大して難しくないので、ワンチャンもらえるなら通るまで5年申請するのもアリですね。…

地域や制度によっても異なりますが、大体50万円~200万円、補助率1/2~4/5位のレンジです。

47都道府県『起業に使える補助金102選』

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) May 10, 2023

【北海道】地域課題解決型起業支援事業(200万円 1/2)

【北海道】創業促進支援事業(200万円 1/2以内)

【青森】あおもり移住起業支援事業費補助金(200万円 1/2)

【青森】地域再生中小企業創業助成金(60万円/人(上限100人まで))

試しにバックリ調べたら、102種類もありました。

しかもこれらは、ほぼ都道府県版のみです。

そう、市区長村版の起業・販路開拓系 補助金もあるんですよね…笑

ことらは予算の関係で5万円~50万円位が多いです。

積もると中々の金額になります。是非お見逃しなくご活用ください。

47都道府県『起業に使える補助金102選』

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) May 10, 2023

【北海道】地域課題解決型起業支援事業(200万円 1/2)

【北海道】創業促進支援事業(200万円 1/2以内)

【青森】あおもり移住起業支援事業費補助金(200万円 1/2)

【青森】地域再生中小企業創業助成金(60万円/人(上限100人まで))

地域版の補助金・助成金・給付金を調べる方法

「使った方が良いのと見逃したら損っていうのは分かったけど、どうやって知れば良いの?」

そう思った方も多いのではないでしょうか。

①都道府県・市区町村の公式から調べる

新しい情報が一番早く分かるのは、こちらです。

ホームページには最新情報が出ていますし、うまく検索できない方は役場に問い合わせてしまうのが早いでしょう。

(職員さんもご多忙ですので、常識の範囲で)

②J-Net21

次のおすすめは「J-Net21」。

地方の補助金が一気に調べられるポータルサイトで、掲載数が多く、調べやすいです。

■「J-Net21」を使った地域補助金の調べ方

【J-Net21の使い方】

①J-Net21にアクセス

↓

②支援情報ヘッドライン

↓

③補助金・助成金・融資

↓

④地域/種類/分野/キーワードを入れる

↓

⑤検索実行

③都道府県の経済産業・環境部署のホームページを見る

例えば東京都でしたら、

東京都振興公社は、地域助成金(補助金)クールネット東京では省エネ系の補助金について運営されており、詳しい公式情報が出ています。

これらはネット検索ほか、都道府県の「経済産業活性化センター」や、中小企業診断士の無料相談が受けられる「よろず支援拠点」にて、教えてもらえたりもします。

設置義務化が話題の東京都では、太陽光・蓄電池にも補助金が出ています。別の記事にて詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。

助成金

続いて、従業員さんの労働環境整備・福利厚生に国からお金が出る「助成金」です。

まずは、より理解を深めていただくために、前提知識①の補足をさせてください。

(「知っているよ!」という方はお手数で恐縮ですが、飛ばしていただけますと幸いです)

助成金は補助金と違って、要件に該当する事業者さんであれば、書類の不備さえなければ基本的には通り(支給され)ます。

申請の流れは以下の通りで、補助金よりシンプルです。

【助成金 申請の流れ】

書類作成→申請(労働局もしくは助成金センター)→受理→計画実施→計画終了後、支給申請→審査→入金

助成金の種類によって異なりますが、基本は上記に枝葉がつく形です。

したがってコスパや難易度はほぼ同じです。

補助金との大きな違いは、計画実施スタートの合図が、審査後の採択ではなく「受理」のため、労働局(助成金センター)の担当職員が良しとして受け取ったら、完了です。

(申請先は事務局ではなく、労働局(助成金センター))

計画実施後の支給申請後に、経費価格の妥当性と計画が実行されていたかの審査が行われます。

書類の作成は事業主ご本人や人事担当者などの社員さん、外部人員が代筆・代理作成を請け負う場合は、社会保険労務士に対して許されています。

(現行の社労士法規定では曖昧な部分も多いですが)

基本的に労働局に書類を持ち込む申請自体は、キャリアップ助成金・人材開発支援助成金は委任状があれば、無資格かつ外部の人間でもOK。

業務改善助成金は委任状すら不要です。(どちらも東京労働局の場合)

厚生労働省は各都道府県の労働局に一任している関係で、地域によることと随時制度改正も行われていますので、事前に確認をお願いいたします。

❼人材開発支援助成金

概要

学習講座や研修、コンサルティングの受講費用を補助してくれる制度です。

さらに研修中の従業員さんの時給まで支給されるという、めちゃくちゃお得な助成金です。

「人材開発支援助成金」には7つのコースが存在しますが、今回は多くの事業者さんが使いやすい、以下3つに絞ってご紹介させていただきます。

①事業展開等リスキリング支援コース

②人への投資促進コース

③人材育成支援コース

①事業展開等リスキリング支援コース

新事業展開・DX・AI活用・グリーン化など新しいスキル獲得のための、学習講座の受講費用と75%※国が出してくれる制度です。(大企業は60%)

時給は960円です。

また昨年末より岸田首相から表明があった通り、2023年度「リスキリング」を推進する国の意図もあり、新年度を待たずして2022年12月2日より創設されました。

力の入れ具合が伺えます。

自己都合の離職でも失業給付を7日程度で支給。条件はリスキリングへの取り組み。https://t.co/8asI4HldhH

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) May 16, 2023

労働市場改革に向けた政府の指針がまとまりました。新たなスキルを身につけることで、成長産業への転職を後押しします。 pic.twitter.com/o3kgX3HwMF

同時双方向(ZOOMなど)、eラーニング(通信講座)も使えるのが特徴です。

eラーニングの場合は、LMSという学習管理システム対応の講座に限ります。

②人への投資促進コース

「事業展開等リスキリング支援コース」と同じく、同時双方向(ZOOMなど)、eラーニング(通信講座)も使えます。(LMS対応)

「定額制訓練」ではサブスクリプション(月額課金)

「自発的能力開発」は従業員さん自らが受けたい講座を、退社後の勤務時間外に受ける場合に助成

「長期訓練休暇」は休暇取得や時短勤務ができる

など、他のコースにはない特色を備え、多様な活用方法があります。

助成率や時給はコースによって異なり、公式リーフレットに公募要領を見やすくした形で詳しく記載されています。

そうは言っても長く複雑なため、バックリと概要を以下1枚にまとめました。

③人材育成支援コース

2023年4月より、上記の通り①②③の3コースが統合しました。

「③特別育成訓練コース」は、正社員経験の少ないパートさん・アルバイトさん向けに正社員になるための訓練経費に支給されます。

余談ですが、もともと本助成金自体は8~9割上記が使われていたイメージでして、

2022年4月~「人への投資促進コース」ができてからも、③の正社員化以外は、ほぼ使われていなかった模様です。

(3都道府県の労働局・助成金センター職員さん談)

いやー勿体ないです。

それだけ知られていなかった、ということなんでしょうね。

皆様は本noteを活用して、おトクな制度を1つでも多くもぎ取ってくださいね。(あくまで必要な経費の場合は)

社員研修にもらえる助成金(45-70%)

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) March 31, 2023

✅2023年度版「人材開発支援助成金」がどう変わったのか1選

以下3コースを統合「人材育成支援コース」を創設。

・特定訓練コース

・一般訓練コース

・特別育成訓練コースの https://t.co/wKvRiHpD9v… pic.twitter.com/QJm9nXaATo

❽キャリアアップ助成金(正社員化コース)

概要

雇用保険加入した非正規雇用の従業員さんを1人正社員化するごとに、57万円支給される制度です。

1社につき年間20名が上限で、毎年申請できます。

キャリアアップ助成金には正社員化コース以外にも複数のコースが存在しますが、今回は一番使いやすい本コースに絞ってご紹介いたします。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給額内訳】

支給額訓練加算生産性要件 合計

・中小企業 57万円 +9.5万円 +15万円 ⇒ 81.5万円

(自発的・定額制) +11万円 +15万円 ⇒ 83万円

ひとり親家庭はさらに、+9.5万円

「人材開発支援助成金」と合わせて使うと、もらえる金額がアップします。(訓練加算)

「人への投資促進コース」の自発的・定額制※だと更に加算額が増えます。(通常+9.5万円→+11万円)

※「定額制訓練」「自発的能力開発」

57万円だったところが83万円なので、中々のインパクトです。

生産性要件

支給金額が増える「生産性要件」は上の考え方です。

「人材開発支援助成金」に関しては、2022年度まで同じ様に加算がありましたが、改正があり2023年4月1日より生産性要件を達成した場合の加算を廃止されました。

代わりに、賃金要件又は資格等手当要件を達成した場合に加算することなっています。

同時申請のスケジュールについて

スケジュールにいくつか注意点があります。

「人材開発助成金」は雇用保険に加入した状態で3ヶ月以上雇用後に申請可、申請から1ヶ月以内に受講開始する必要があります。

その後、キャリアアップ助成金を活用し正社員化を行う支時点で、雇用保険に加入から6ヶ月以上の雇用期間が必要になります。

「人材開発助成金」の研修受講完了前に正社員化を行うと、両助成金の併用による加算が受けられなくなりますので、気をつけてください。

2つを同時に活用する際の失敗しないための注意点は、以下の記事に詳しくまとめていますので、ご確認ください。

(昨年度版のため、コースなど一部内容が異なります。)

❾業務改善助成金

概要

・助成対象費用:設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)

・助成額:

∟1人 ▶︎ 30万円~90万円

∟2~3人 ▶︎ 50万円~150万円

∟4~6人 ▶︎70万円~270万円

∟7人以上 ▶︎100万円~450万円

∟10人以上▶︎120万円~600万円

・申請〆切:令和5年1月31日

・支給対象要件:生産性を向上させ、「事業場内で最も低い 賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者

・公式HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

賃上げ + 設備投資(コンサル/研修なども) ⇒ 助成金がもらえる

といったスキームです。

申請対象は小規模事業者・中小企業ともに可で、大企業は対象外です。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であることが、要件となっておりますので、ご注意ください。

事業所ごとに申請可能なため、1つの法人でも各事業所で複数申請することが可能です。

■助成金額

■助成率

助成率は事業場内の最低賃金によって、変化します。

以下の生産性要件を満たすと、( )内の助成率にアップします。

○助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、

・その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びている

または、

・その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)

(※2)この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている

■対象経費

機械装置/教育研修の費用が対象ですが、「特例事業者」に該当すると、以下にも使えるようになります。

PC/タブレット/スマホ

車

広告宣伝費

汎用事務機器(プリンター、スキャナー等)

事務室の拡大(改装費など)

机・椅子の増設

通信費

などが助成対象になります。

通信費はMAX3年分までOKです。(ほぼ全ての事業者さんが、使えるのでは)

これらにお金出してもらえるって、中々ないですよね。(通常の補助金・助成金では対象外)

※日常利用との区別が難しいため

エアコンなどの冷暖房器具、冷蔵庫などの生活備品は対象外ですので、ご注意ください。

■特例事業者

以下ア~ウのいずれかを満たしていると、「特例事業者」としてみなされます。

ア.申請する事業所の最低賃金(一番給与が低い従業員さん)が時給920円未満

イ.直近3ヶ月の売上高or生産量が15%以上減少している(1年前~3年前のいずれかの年と比べて)

ウ.申請前3ヶ月のうち直近3ヶ月の任意の1ヶ月の利益率が前年の同じ月と比べて15%以上減少している

「直近月」とは申請月の前月を表します。

例えば5月に申請したら4月が前月で、直近3ヶ月は2月・3月・4月を指します。

「ウ」で指す利益率とは、売上総利益率もしくは営業利益率です。

詳しくは以下のnoteにて解説しています。

2022年度版になります。「特例コース」はなくなっていますので、その点のみご注意ください。

昨年との変更点

主に「事業完了期限」と「事業実施後のフロー」の2点です。

\1事業所MAX600万円!/

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) April 7, 2023

2023年度版『業務改善助成金』はこれ!

特例事業者は、パソコン/スマホ/タブレット/車/プリンターなども継続利用可!

【昨年との変更点2つ】

■事業完了期限

今年度は令和6年2月28日までに

※理由書提出で3月31日まで延長可

■事業実施後のフロー… https://t.co/9shshSRq4I

申請の流れ

申請の流れは以下の通りです。

書類を申請→受理される前に賃上げした場合は、助成金の支給対象外になりますので、ご注意ください。(申請後にもう一度昇給した場合は問題ありません)

平成23年から毎年募集されていますので、今後も続く見通しです。

会社を経営していれば、助成金関係なく、人材育成のための教育や労働生産性を上げるための設備投資は行っていくと思います。

今年度使わずとも、機会があれば来年度以降の活用制度候補として検討してみてください。

2024年度以降は、パソコン、タブレット、プリンター、通信費などに使える「特例事業者」の措置は終わっている可能性がありますのpで、その点はご注意ください。

【 業務改善助成金 】

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) October 18, 2021

助成金を活用してスタッフさんの賃金を上げようシリーズ2️⃣

・助成率 : 3/4〜9/10

・要件 : 機械設備投資/コンサル/人材育成/教育訓練

・注意事項 : 事業所内の最低賃金が、所在地域内の最低賃金+30円以内

・マニュアル

👉https://t.co/DmXoutgIyI https://t.co/IpAiOZ5NGs pic.twitter.com/wqmTXiIvMU

❿産業雇用安定助成金

従業員さんの出向費用が国から助成される「ポスト雇用調整助成金(特例措置)」との呼び声も高いこちらの助成金。

今年(令和5年度)は、事業再構築補助金の採択事業者のみ申請できる「スキルアップ支援コース」が創設されました。

事業再構築で取り組む新規事業に必要なスキルを持つ「コア人材」の受け入れによって、助成金が支給されます。

令和5年度 新設!

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) January 9, 2023

【産業雇用安定助成金】

※❷は「事業再構築補助金」の採択事業者が使える制度です。

❶スキルアップ支援コース

■目的

在籍型出向により自社にはないスキル習得で、企業活動を促進、雇用安定を図る。

↓ pic.twitter.com/pNCdXSbkQ6

■概要

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) January 9, 2023

出向から復帰した際に以前より5%以上、賃金を上昇させた場合、出向中の賃金の一部を助成

■助成率

・中小企業…2/3

・中小企業以外…1/2

■上限金額

8,335円/1日一人

(1事業主1,000万円)

■支給対象期間

1ヶ月〜1年間

↓

■活用事例

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) January 9, 2023

・DX化を目指しIT企業に出向、自社にはないデジタル技術と活用法を習得

・自動車工場へ出向し、自社にはないものづくりの品質管理と工程改善を習得

↓

❷事業再構築支援コース(仮称)

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) January 9, 2023

■概要

業態・事業・業種の転換、事業再編を人材の教育・確保面から促進。

■対象

・コロナの影響で事業活動の一部縮小を余儀なくされた中小企業事業主

・事業再構築補助金に採択され、補助事業に必要なコア人材を受け入れだ事業主

↓

■要件

— 藤田 裕貴(フジT)|海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) January 9, 2023

当該再構築事業に必要なスキルを保有するコア人材を1人以上、常時雇用の形で雇い入れること。

■助成金額

・中小企業

280万円(6ヶ月ごと140万円×2期)

・中小企業以外

200万円(6ヶ月ごと100万円×2期)https://t.co/4LALJNQf9U

6つほど注意点がありますので、申請前にご確認ください。

【注意点6つ】

・使えるのは「事業再構築補助金」第10回公募採択事業者から(9回以前は対象外)

・「物価高騰対策・回復再生応援枠」「最低賃金枠」のみ支給対象

・事業計画書の「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載

・受け入れ可能なのは、企画・立案、指導(教育訓練等)ができる人材

・年収350万円以上の人材に限る(固定の基本給+諸手当) ・1事業主あたり5人まで支給

「事業再構築補助金」のYou Tube動画でも解説していますので、良かったら見てみてください。(46:46~)

まとめ

こんな長い記事を最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。

このnoteは【後編:特定業種】に続きます。↓↓↓

後編は「飲食・観光・輸出」などの特定業種に限った補助金のご紹介になりますが、対象となる事業者さんやこれから始める事業と一致した場合は、超絶おトクですので、見逃さずにチェックしてくださいね。

特定業種の場合は、業種が限られる分、補助上限金額や補助率が高い傾向があります。

例えば、補助上限金額は1000万円以上から2億円・上限なし、補助率は4/5や定額などです。

中々すごいですよね、最大1億円(中小企業)の事業再構築補助金は、世間を賑わせましたが、それ以上もザラです。

一般的な補助金は経済産業省の管轄ですが、様々な官庁より公募がされており、そのほとんどが知られていません。

【一例】農林水産省・環境省・観光庁(国土交通省)、文化庁(文部科学省)、国税庁(財務省)・JETRO(日本貿易振興機構)など。

このあたりを解剖していきますので、是非楽しみにしていてください。

補助金・助成金は随時改定がされていますので、申請の際は正式・正確な情報を必ず公式サイトや専門家にご確認ください。

この記事が少しでも役に立ちましたら、ぜひ♡マークを押して「スキ」をしていただけると、今後の執筆の励みになり、嬉しいです。

また、アカウント名の右から「フォロー」していただくと、最新の投稿をいち早く・見逃さずにキャッチできます。

さらに公式ラインに登録して下さった方にもれなく、

ゼロから学べる「補助金ガイドブック」※

GビズID登録マニュアル

を無料プレゼントしています。

「GビズID登録マニュアル」は、も補助金申請に必須な行政管理システムのアカウントです。

是非受け取って、ご活用ください。

お問い合わせも、こちらからどうぞ。

(2023年9月リニューアル!)

https://page.line.me/776yhbdr

自社申請の強い味方

「補助金だけに大量の時間を使えない!」

でも、

「専門家に頼むのはちょっと…」

「なるべくお金をかけたくない…」

「せっかくリソースを使うなら、受かりたい!」

こんな方へ、コンサルなしで自社申請できるコンテンツを提供させていただいています。

何も分からない状態で、ゼロから調べて1から自力(自社)で作って、3回も4回も修正して、おまけにやり方も分からない応募申請するのって、本業で忙しい中、時間捻出と労力は大変だと思います。

経営者さんが未経験の社員さんにやってもらうとしても、「どう指示しよう…」ってなりますよね……

そんな事業者さまのお役にきっと立てるかと存じます。

■事業計画書テンプレート/申請ガイド講座

プロに任せたい方へ

「忙しくて補助金に掛けてる時間がない…」

「書類を書いたけど合っているか添削して欲しい!」

「専門家に相談したい!」

「丸ごとプロに任せたい!」

こんなお悩みをお持ちの方にも、安心サービスをご用意しております。

■補助金コンシュルジュ

月額9,800円から「補助金コンシュルジュ」を受付中。

自社が使える補助金・助成金の診断から、いつでも質問し放題、最新情報まで受け取れます。

■申請フルサポート

中小企業診断士をはじめとした専属コンサルタントが、フルサポートさせていただきます。

(さらにパートナーの社会保険労務士、行政書士も必要に応じて別途サポート参加)

スケジューリング、必要書類のご案内、申請時のZOOMサポート、進捗確認と途中経過ガイド、応募申請はもちろん、交付申請から実績報告までフルサポートさせていただいています。

添削・修正などの部分サポートも可能です。

以下よりお気軽にお問合せいただけますと幸いです。

【お問合せ先】

・公式ライン

(2023年9月リニューアル!)

https://page.line.me/776yhbdr

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?