文読む月日 1月10日

SEMENTOS Gt.Vo / NINE SPICES 店長の藤村です。

オリンピックが開催されている中、東京都の感染者増加は留まるところを知らない状況が続いています。

何だか全てが足のひっぱり合いになっているんじゃないかと最近は考えるようになりました。

それの向かう先は破滅しかないと思うので、自分にとって何が重要なのかをしっかり見極めていかなければならないなと感じています。

いきなり重苦しい話になってしまいましたが、至って元気に過ごしてます。

バンドがかなりのローギアですが、少しづつ動き出して来ました。

そのうち何かしらお知らせ出来ると思います。

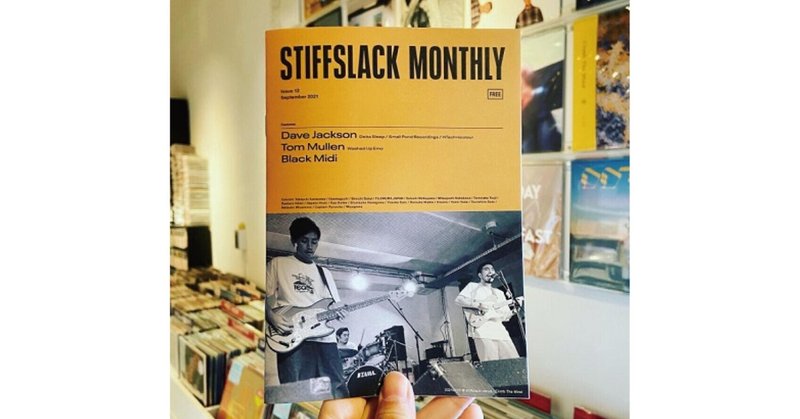

来年こそはstiffslackに行きたいです。

今回読んだ本は「暇と退屈の倫理学」という本です。

日本の哲学者、國分功一郎さん著です。

このコラムで3度目の登場、完全にファンと化してます。

この本は、もう10年ほど前に出版されたもので、國分さんを知ってからというもの、その著作をどんどん遡って読んでることになりますね。

順序逆に読むと「<責任>の生成」や「中動態の世界」の考えにどうやって至ったのかのプロセスがよく分かってそれはそれで面白いですね。

そのうち読み直そうと思います。

こちらの本は中々に分厚いの自分の読むスピードでは読みきれないかもと思っていましたが、やっぱり面白過ぎて早い段階で読みきれました。

國分さん痺れるぜ。

タイトルからも分かるとおり「暇」と「退屈」について國分さんなりに考察した内容になっています。

このコラムで簡素にまとめるのが非常に難しそうなので、特に自分がぐっと来たところを掻い摘んで紹介したいと思います。

まず一つは、暇と退屈という概念がいつ生まれたのか?という考察でした。

それはもう遥か大昔まで時代を遡っていき、辿り着いたのは一万年前の人類でした。

その頃に人類にとって画期的な改革がその時起きたのでした。

それは「定住生活」でした。

それまでの人類は「遊動生活」が普通でした。

それが、一万年前を境に「定住生活」が始まったのです。

その原因は諸説ありますが、割愛します。

定住すると、何が変わるのか?というと、もはや何もかもが変わると言ってもいいかもしれません。

定住することによって、人と人との関係性はどんどん変わって行きました。

定住というのはまさしく、人類においてかなり大きな革命だったのだと思います。詳しくは本読んで欲しいですね。

めちゃくちゃ面白いです。

次は、現代社会において「消費」と「浪費」がいかに「暇と退屈」に結びついているかの考察です。

ここでは、知っている人も多いと思いますが、映画「ファイトクラブ」を引用しながら消費社会についての考察とかめっちゃ面白いです。

次は、「暇」と「退屈」の違いについての考察です。

「暇」=「退屈」を置き換えられがちなところに國分さんがメスを入れて行きます。

まず4つ分類します。

1.「暇」であり、「退屈」である。

2.「暇」であるが、「退屈」ではない。

3.「暇」ではなく、「退屈」でもない。

4.「暇」ではないが、「退屈」ではある。

これを、それぞれ例を挙げて考察して行きます。

ここで一番重要なのは、4.「暇」でないが、「退屈」ではある。という状況です。

この考察は半端じゃなく面白いです。

めちゃくちゃ腑に落ちました。

などなど、上げるとキリがないというか基本ずっとまじ面白いし、とにかく説明が分かりやすくて読み易いし、「暇と退屈」がいかに人間にとって根深い問題なのかがよく分かる本でした。

人類が定住して以来「暇と退屈」とどう付き合っていくのか?が永遠の課題なんじゃないかと思えるくらいです。

なので、最近たまたまみかけたNetflixの「退屈は犯罪です」というキャッチコピーに物凄く腹が立ちました。

これを考えた人が退屈について何も考えれていないのがよくわかる言葉ですね。余りに薄っぺらい。

自分に対しても、言葉の重さを考えないといけないなとつくづく思いました。詞を書く人として。

なんだか気づけば、堅苦しくて重苦しいコラムになってしまった…すんません。

次回は「うしろめたさの人類学」という本を読みたいと思います。

感染者激増してるんで、皆さまお身体には気をつけてお過ごし下さい。

ではまた来月、よろしくどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?