糖の科学2 カロリー 〜糖質は4 kcalなのか〜

糖の科学第二弾はカロリーの話。

最初に断っておきますが、カロリーというのは俗称で本来はエネルギー(熱量)と呼びます。表示もよく見たらそう書いてある。が、今日は馴染みやすいということでカロリーで統一しますので、エネルギー警察の皆様は怒らないでね。

さて、こんなことを耳にしたことはありませんか?

・たんぱく質 1 g = 4 kcal

・脂質 1 g = 9 kcal

・糖質 1 g = 4 kcal

(・食物繊維= 2 kcal )

はい、大体合ってます。ちなみにこれはアトウォーター係数(リンク先の実験風景が面白い)と呼ばれ、ざっくり覚えるにはこれで問題ないのですが、細かく見ると実はこれは正確ではありません。

ということで本日のお題「糖質 1 g = 4 kcalなのか?」について解説していきます。

三行で要約

・糖質には様々なカロリーのものが混在

・体が利用(消化など)できるかの違い

・細かな違いが積み上がると大きな差に

前回のおさらい

まず、炭水化物、糖質、糖類、食物繊維あたりの定義が頭に入っていないと話がわかりにくいので、前回の記事を添付。

シンプルに言えば、

・炭水化物=食物繊維+糖質

・糖類=単糖類+二糖類で、糖質の一部を構成

・糖質はいろいろ分析した後の残りの部分

という感じでしたね。

ではこれを頭に入れた状態で、それぞれのカロリーを眺めてみましょう!

全体像

これが今日の全てです。

眺めてみると、食物繊維はカロリーが低いものが多くて予想通りですね。糖アルコールや少糖類も同様。糖類はカロリーの高いものが多そうです。

さて、全体的にみてカテゴリーの四角がガタガタしていて、美しさに欠けております。それが何を意味するかというと、「糖質= 4 kcal/gのような単純化はできない」ということです。

例えば以下の化合物は糖質に分類されますが、4 kcal/gではありません。

・キシリトール→3 kcal/g

・ラクチュロース→2 kcal/g

・スクラロース→0 kcal/g

利用可能炭水化物

ではこれまで「糖質= 4 kcal/g」と思ってたのは何だったのか?そもそもそれはどんな状態なのでしょう?

一番分かりやすい例でグルコースを挙げますが、これは吸収されて解糖系に入っていってエネルギーとして使われていきます。つまり全部そのままエネルギーとして使われると4 kcal/gとなります。

このように糖として体に完全に使われるものを「利用可能炭水化物」と呼びます。食品成分表(八訂)では糖質という言葉が利用可能炭水化物に置き換わったと聞きましたが、「糖質と書いてしまうと利用できない糖質(後述)もあるため、栄養素としての炭水化物を考えるには4 kcal/gの炭水化物をまとめた方が都合が良かった」という背景があったのでは・・・と妄想しています。

なお、対義語として利用しきれないものを利用不能炭水化物と呼び、この図で言うと0-3 kcal/gになってるものが該当します。

数値の違いは何が起きてるのか

そもそも、この数字はどうやって決まっているのか?0−3ってどう言う状況??

これはいくらかのパターンが組み合わさって算出されていて、これを理解するには、消化吸収代謝の知識が必要なので、生理学が嫌いな方はスルー推奨

①前述の通り体で使われる(=代謝される)と4 kcal。

②小腸で消化吸収できないことも・・・しかしその先のに待ち構えるは大腸の腸内細菌。この子達が発酵分解できれば、酢酸や乳酸などを産生して2 kcal。

③だがしかし、結局腸内細菌でも太刀打ちできない場合はそのまま便として排泄。この場合はもちろん 0 kcal。

④さらにもう一つ、小腸から吸収されたのに代謝できずに尿などから排泄されることもあり、これも0 kcal。

口から入った炭水化物は必ずこの①〜④のいずれかのパターンに含まれ、その割合が変わってきます(つまり①+②+③+④=100%)

これらを合わせて、こうなります

エネルギー換算式=①×4+ ②×2 + ③×0 + ④×0

全部消化吸収代謝される(=利用される)炭水化物は4になるし、そうでない場合は腸内で発酵分解を受けるか、代謝されるかなどなんやかんや割合が決まってで0−3の数値を取るわけです。この数値は厚労省の資料や日本食品分析センターがまとめています。

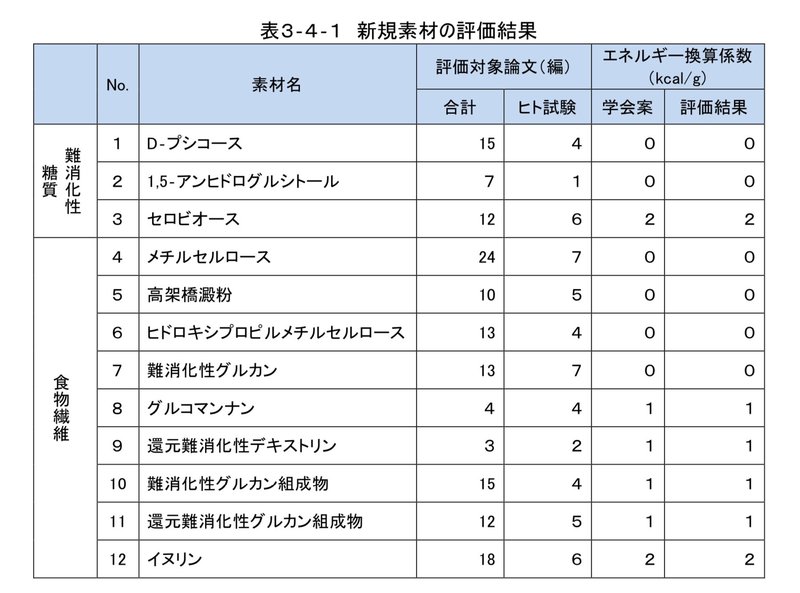

今回は上記の一覧を図解したのですが、ここにも載っていない有名な成分もありますよね。そこで、新たにどのように導入していくか、令和の時代になって検討が進んでいるようです。

D-プシコース(希少糖の一部)やイヌリンなど、機能性表示食品でお馴染みのものも含まれていますね。評価方法も詳しく載ってるので、なかなか面白い報告書です。

例題(計算してみた)

さて、ここまで細々してきたのがどの程度表示に影響してくるでしょう?

先ほどもあった食品分析センターの資料に良い例題があったので、どうぞご覧ください。

例えば以下に示したように 100 g 当たり,たんぱく質 20 g、脂質 15 g、炭水化物 40 g、食物繊維 10 g、エリスリトール 15 g を含む食品を想定して,これについてエネルギーを 算出する場合,食物繊維・エリスリトールを考慮しない場合と,考慮する場合とでは,以下のようにそれぞれ 375 kcal/100g と 295 kcal/100g となり,エネルギーの結果に 27%の 差が出てしまいます。

◎たんぱく質,脂質,炭水化物のみから算出

エネルギー=20×4 + 15×9 + 40×4 = 375 kcal/100 g

◎たんぱく質,脂質,炭水化物,食物繊維,エリスリトールから算出

エネルギー=20×4 + 15×9 + (40-10-15)×4 + 10×2 + 15×0 = 295 kcal/100 g

クエン酸、お前糖質だったのか

さて、ここまではいわゆる糖っぽいものを並べましたが、改めて図を見てみましょう。

なんか糖質の中に「その他」ってありますよね。

その他って何?・・・というかクエン酸?!糖は基本的にC6H12O6あたりの構造を持ちますが、クエン酸はC6H8O7。糖質と呼ぶにはちょっと無理があるのでは・・・という懸念は拭いきれませんが、詳しくは次回。

ちょっと古いですが、日本食品分析センターのコラムにも「炭水化物」の下に有機酸は3 kcal/gって書いてあるし、僕も何度か疑いましたが食品表示基準的には炭水化物(糖質)のようです。

ていうか今まで0−4の範囲では話してたのに、下から2番目にしれっと7 kcal/gっていう爆弾みたいなやつがいるんですけど。。。

アルコール、お酒はまさに燃料とでも言いましょうか。実はもうちょい低いのでは?などの説もあるようですが、なんにせよお酒の飲み過ぎにはカロリーの観点でも気をつけましょう。

まとめ

さて、ここまで色々書いたけど、なぜこんな細かいことをするのか?

それは消費者にカロリーを正しく伝えたいということも当然ありますが、企業目線で言うとカロリーが低い方がアピールしやすく、だからカロリーの低い糖質や食物繊維を使いたいという思惑もあります。

そしてこのアピールが乱立しないように、食品表示基準では一定ラインより低い場合に「カロリーゼロ」「カロリーオフ」「糖類ゼロ」などの表示が認められています。

これをパッケージに表示するためにここまで細かく配合して計算しているわけです。

第二弾はここまで!

次回はこの炭水化物をどうやって分析しているのか分析編をお届けし、その後いよいよ本題の「糖質ゼロ」や「カロリーゼロ」とは何かをまとめていきます!

※前回も書きましたが、今回の話もあくまで食品表示基準におけるカロリーの考え方で、食品成分表の考え方とは一部異なっているようです。ご注意ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?