3.ビジョンを実現するための価値創造と価値伝達

1.ビジョン実現のために必要なコト

野田:早速ですが、何故ビジョンを実現するには、価値創造と価値伝達が必要になるのでしょうか?

蛭川:経営の流れとして、ビジョンを作成したら、それを浸透します。その後、企業としてお客様にどのような価値を提供するのかということになります。企業活動が永続的に回っていくには、顧客に対して高い価値の商品やサービスを提供することが求められるからです。

野田:ということだと価値創造だけで良いのでは?

蛭川:ビジョンと同じです。作ったビジョンがしっかりと社員に伝わらない、浸透しないと1つの方向へ向けて行動することはできない。それと同じで価値ある商品を創っただけでは駄目で、それを効果的にお客様に伝えていくことが重要なのです。どんなに素晴らしい価値ある商品サービスを創ってもその魅力が伝わらなければお客様のニーズを満たすことはできないということです。

2.価値を一言で言うと?

野田:なるほど、では価値を分かり易く表現するとどうなりますか? 蛭川:私は、「お客様が負担するコストを上回るベネフィット」と定義しています。バリューの公式 V(価値)=B(ベネフィット)/C(コスト)でまとめられます。お客様から見て掛けたコストに対して、それを上回るベネフィットを提供してはじめて、高い価値となるのです。割り算、分数ですから0以上となることが重要です。具体的にはセブンカフェは、100円というコストに対して、それを上回るベネフィットが得られるから価値があるということになるわけです。コーヒーの良い香りだとか、味だとかが100円を大きく上回ることによって高い価値となっているのです。ベネフィット即ち、その商品を得ることによるメリット、利点がないと価値は生まれてこないということになります。

野田:では例えば蛭川さんとコンサルティングの顧問契約することによる価値としては、「安心感」が価値となるのでしょうか?

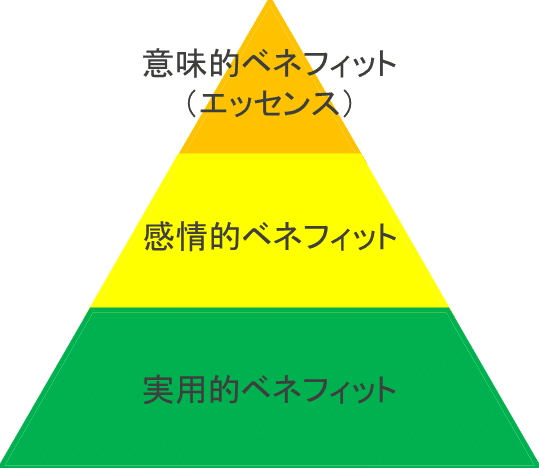

蛭川:そうですね。ベネフィットを細分化すると、実用的なベネフィットと感情的なベネフィット、そして記号的なベネフィットに分けられます。今の話は感情的な価値と言えます。

野田:3つの要素の関係性は?重なり合うのですか?

蛭川:重なり合うというよりもピラミッドをイメージしてください。底辺にあるのは実用的なベネフィット、その次に感情的、最終的に記号的ベネフィットに昇華していきます。

実用的ベネフィットがベースにあって初めて感情的ベネフィットがあるということです。先の例だと私がいないと不安になる。私が行くと安心するというのは、私が提供するコンサルティングサービスのレベルが低ければ成り立たないものです。そして感情的なものが継続して提供されるとその人にとっての意味的な記号になる。その価値は商品サービス、お客様の状況によって異なってくる。日常飲んでいる飲料水などは実用的な価値としての味だとか品質に、大きな違いはありません。すごく優れたものはあまりない。こういう場合には感情的、記号的なベネフィットで勝負ということになります。例えばボルビックは以前に「1ℓ➡10ℓ」キャンペーンを展開していました。ボルビックのお買い上げ1ℓごとにアフリカに清潔で安全な水10ℓが提供されというものです。これによって「自分の買ったボルビックで社会貢献に役立つという」感情的なベネフィットは満たされます。

一方で一眼レフカメラは、ニコンから得られるベネフィットは、記号的なものである反面、ベースである実用的な要素が優れたものでないと顧客に対する高い価値は提供できないということになります。ですからピラミッドの頂点である記号的なベネフィットは下位にある感情的なベネフィットや実用的なベネフィットの裏付けがあって初めて成り立つものなのです。

野田:そうなると記号的なベネフィットはブランドということですか?

蛭川:その通りです。ユニクロのブランドにエアリズムがありますが、エアリズムと聞くと何を連想しますか?

野田:そうですね、汗をかいても匂わないとか、べたつかないとかでしょうか?

蛭川:ですよね。記号(ブランド)と実用的なベネフィットが対になっています。連想されている状況、それがブランドの必須条件となるのです。

野田:ベネフィットが最重要ということですね。他に留意点はありませんか?

蛭川:ベネフィットが重要なのですが、お客様に依ります。ニーズがない人には何ら意味がないのです。私は、一眼レフカメラに全く関心がありません。コストを上回るベネフィットを提供しようとするのですが、その際にはお客様を特定しないといけないということです。 お客様の特性を調べ上げて、その特性から何に困っているのかニーズを探索し、それを解決するベネフィットを開発するという手順になります。

野田:価値を創造するにはその対象、相手も絞り込んでいくことが必要なのですね。

3.顧客を設定する

蛭川:まずは顧客を規定するということです。よくお客様と話をしていて、あなたのお客様は誰ですか?と聞くと大体即答できない。20代女性とか言う、それは規定するということにならない。どんな20代女性なのか、新卒で働きだしたフレッシュな気持ちをもっている人とか、郊外に住んでいるとか、そこまで絞り込まないと競合に対して優位性のあるベネフィットは創れないということです。

野田:絞り込みが慣れていない人が絞り込みをやるいい方法はあるのでしょうか?

蛭川:絞り込みは実は勇気がいる作業です。絞り込みをすることでビジネスチャンスを狭くしてしまうのではないかと考えてしまうからです。経営者としたらお客様を絞り込むともったいないと考えるのですが、そんなことはないのです。絞り込んだお客様に対して高い価値を提供できればそこから周りの人達に広がっていく。更に細分化することでビジネスチャンスが広がっていく。まずは細かくみていく。どういう風に顧客を規定するのか皆で考えていくのです。

野田:その過程においてエグゼクティブはどの程度まで関りを持ったらよいのでしょうか?そして、どの程度メンバーに任せればいいのか?

蛭川:基本的にコアなターゲット層について、エグゼクティブは明確に描いておく必要があります。その際には、抽象的なものよりも具体的なイメージを持った方がいい。例えば自分の「弟のお嫁さん」とか、その人の顔が浮かぶように、典型的なお客様像として描いていて欲しいのです。

野田:よく上司は抽象化した指示を出し、具体化するのは部下に任せるという話を聞くのですが逆でしょうか?

蛭川:その通りです。エグゼクティブが描いているのはあくまでも頭の中であって、それを具体的に表現していく作業は部下の仕事ということになります。判断基準として自分自身もっていないと部下が立てたターゲット像の検証ができないということです。

野田:トップとしては具体的なものは自分で描いていくことが必要だということですね。

蛭川:社長は何にも考えていないですね。顧客、顧客って言っても20代女性ってたくさんいますよって言われていい。だけど社長の頭の中には弟のお嫁さんがいるということです。

野田:社長は具体的なイメージを一番もっているのだけど、考えさせる。もっていないと「うーんもっと考えろ」とか言えない。

蛭川:中小企業経営者に答えられない。答えられなくてもいいイメージとしてあればいいのです。そうした部下(企画部門)とエグゼクティブとの認識合わせが重要なプロセスなのです。

野田:常にエグゼクティブは具体的なイメージとしてはもっている。記号と感情と実用性を説明できる。ただ全部言うと部下が引っ張られてしまうから、そこは考えさせる。抽象的に考えさせる、ということですね。

4.ポジショニングを構築する

蛭川:もうひとつターゲットを絞り込みました、で終わるのではなく、ターゲットの頭の中に自社商品サービスの位置づけを植え付ける作業が必要です。どのようなことをインプットさせたいかということが重要です。ターゲットを定めてポジショニングを構築していきます。ポジショニングさえしっかりしていれば前の工程は弱くてもかまわない。特にデジタルマーケティングではSNS、web上で商品サービスに「いいね!」と賛同してくれる人が増えればいい。以前はターゲットを絞らなければプロモーションが成り立ちなかったが、だんだん薄れてきている。ポジショニングこそ大事なのです。

野田:なるほど、ポジショニングする際には競合他社の視点もありますよね。

蛭川:その通りです。競合他社が同じような商品を出して来たら意味がありません。自社だけが提供できる商品サービスで顧客が本当に悩んでいるニーズを解決できるか、ということを徹底的に考えるのです。

野田:その競合っていうのはどういうアンテナを張っていたらいいでしょうか?

蛭川:直接ガチンコで戦っているいわば「見えている相手」はもちろん意識します。もうひとつは代替品、その商品サービスを使って解決するニーズを別の商品サービスで解決するという商品や会社まで広げることです。

野田:蕎麦屋が休んでいたら牛丼屋という関係ですね。

蛭川:外食は分かり易いですね。吉野家と松屋の関係はガチの競合関係です。もう一歩深めて顧客の側で考えると吉野家か松屋という選択ではなく、吉野家かマクドナルドか?更にコンビニに行くのか?空腹というニーズを解決するにはいろんな選択肢があるということです。ガチを代替品の視点、その場合には顧客の視座で考えるのです。だから顧客を明確にしないといけないということに繋がります。

野田:なるほど顧客はどの程度まで分けていけばいいのでしょうか?うまく分類する方法は?

蛭川:マーケティングでは、セグメンテーションといってお客様を分類する分け方があります。どのくらいの細かさかということは、①その塊のニーズに対して解決できるか、②その塊で収益を上げられるか、③自社の企業理念に合致しているのかに関わってきます。

ソニーという会社は、いろいろなビジネスをしています。例えば、企業理念が「ITを活用して人々の幸せに貢献する」だとすると「農産物を使って幸せに貢献する」となると違ってきますよね。上位概念である理念、ビジョン、事業ミッションと反してしまう。それはよろしくない。そいう視点でセグメントの切り方を考えていただきたいということです。

野田:そこでビジョンと繋がってくるのですね

蛭川:そのビジョンを実現するにはモノとしての商品サービスが必要になってくる。具体的なものがなければ絵に描いた餅になってしまう。そのプロセスについてエグゼクティブとして押さえておいて欲しいということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?