なぜあなたは「あつまれ どうぶつの森」にハマるのか? 考察してみた。

はじめに

「あつまれ どうぶつの森」が発売されて1か月が過ぎました。

売上を見てみると、3月のダウンロード販売数が約500万本を記録するほど、空前のヒットとなっています。

僕の周りの友だちでも、普段ゲームをほとんどやらない人たちもみんな「あつ森」を遊んでいます。

この記事にあるように、コロナの影響がヒットを後押ししていると言えるでしょう。

家にいる時間が増えたため、現実の世界でできない生活を「あつ森」の無人島生活に求め、友だちとオンラインで会うことで、楽しい「おうち時間」を享受することができます。

・・・というように、社会的な影響が重なって同作がヒットしていることは分かるのですが、なぜ、みんながあれだけ熱心に地道に素材を集めて、DIYをして、島作りにハマってしまうのか、ゲームの仕組み的にはどうなっているのでしょうか?

ゲームデザイン的な観点で、「あつ森」を考察してみました。

今回は、ゲーム全体を俯瞰した大きな目線から、最小単位の行動まで3つの視点で「あつ森」のハマる仕組みについて考察しました。

1. 人間の欲求に沿った段階的な目標設定(大きな視点)

1つ目のハマる仕組みは、目標設定です。

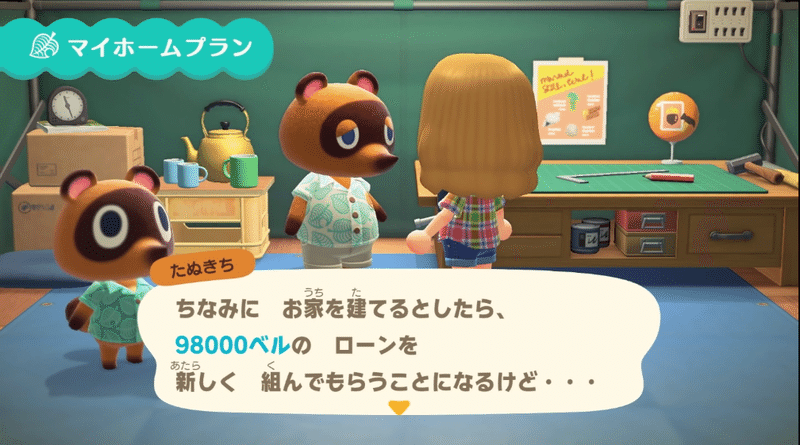

あつ森では、ゲーム内の目標はたぬきちから提示されます。

▼ゲーム内目標例

・移住費5,000マイル返済してね

・マイホームのローン組んだから返済してね

・タヌキ商店建ててね

これらの目標は、「島を発展させる」というゲームの大目的に対して

マズローの5段階欲求に沿った段階的な目標設定となっており、

この段階的な目標設定が僕たちプレイヤーを採集活動へと駆り立てます。

▼マズローの5段階欲求論とは?

「マズローの5段階欲求」という言葉をご存知でしょうか?

優先して満たされるべき人間の欲求を5段階に分けたもので、

その5段階とは下記となります。

▼マズローの5段階欲求

①生理的欲求(食べたい、飲みたい、寝たい)

②安全欲求(安全・安心な暮らしがしたい)

③社会的欲求(集団に属したい)

④承認欲求(他社から尊厳されたい、認められたい)

⑤自己実現欲求(あるべき自分になりたい)

「あつ森」での目標をこのマズローの5段階欲求に沿って見ていくと、

それぞれの段階の欲求と目標がうまくリンクしていることが分かります。

#あつまれどうぶつの森 は

— Fujiki@ゲームプランナー (@Fujiki_Gallery) April 23, 2020

「マズローの5段階欲求」に沿ったゲームデザインで、ぼくたちの心をガッチリ掴んで離さない構造になっている・・・。 pic.twitter.com/XF1ax4Pxw4

5つの欲求段階とそれに紐づく目標について、もう少し詳しく見てみましょう。

①生理的欲求(食べたい、飲みたい、寝たい)

・自分のテントを張る(寝床)

②安全欲求(安全・安心な暮らしがしたい)

・移住費の5,000マイルを返済する(借金の無い暮らし)

・マイホームを建て、ローンを返済する(安全な暮らし)

・タヌキ商店を建てる(物に困らない、不自由のない暮らし)

③社会的欲求(集団に属したい)

・3人分の家と家具を設置して島民を迎え入れる(コミュニティ形成)

・キャンプサイトを設置し、どうぶつを島へ勧誘する(コミュニティ形成)

④承認欲求(他者から尊厳されたい、認められたい)

・島の評価を上げて、とたけけライブを開催する(他者からの評価を得る)

⑤自己実現欲求(あるべき自分になりたい)

・島クリエイターになって理想の島を作る

このようにして、「あつ森」ではマズローの5段階欲求に基づいて、

段階的にゲーム内目標が設定されていることが分かります。

そのため、プレイヤーはたぬきちから与えられた目標を「達成すれば自身の欲求が満たされるもの」として無意識に捉えます。

プレイヤーは目の前の目標を達成すると、すぐさま「次の目標を達成して欲求を満たしたい!」と思いどんどん目標達成への道のりを進んでいくわけです。

2. あらゆる行動が報酬に変化する「たぬきマイレージ」(中規模の視点)

大きな視点でゲーム全体を見ると、目標設定がモチベーション維持となる装置でした。

では中規模の視点で見てみるとどうでしょうか。

僕は、「たぬきマイレージ」がモチベーション維持のための仕組みになっていると考えます。

「たぬきマイレージ」とは、無人島生活のサポートとなる仕組みです。

サカナを釣ったり、ムシをつかまえると「マイル」という特別なポイントがもらえます。

そして、「タヌポート」という(どこぞの「Loppi」のような)端末で、

マイルと家具やDIYレシピなどの様々な特典を交換することができます。

例えば、5,000マイルで所持できるアイテムの上限数を10個増やしたり、

他の島に行くことができる「マイルりょこうけん」という物に交換したりすることができます。

では、この「たぬきマイレージ」がモチベーション維持の仕組みとなっている理由を4つ、以下に書いていきます。

①マイルを貯めることが目標達成に繋がるから

貯めたマイルによって実現できることを見ていくと、

先述した「マズローの5段階欲求に沿った目標」を効率的に達成することができるようになっています。

ゲームの進行状況ごとに詳しく見てみましょう。

▼ゲーム序盤

・マイルを貯めることで、移住費の返済につながる。

・マイルを貯めてアイテム所持上限数を増やすことで、タヌキ商店や島民の家具設置のための素材集めを効率的にできるようになる。

▼ゲーム中盤

・マイルを貯めてアイテムやDIYレシピと交換することで、島内に置くアイテムを増やして島の評価アップにつながる。

▼ゲーム終盤

・マイルを貯めて工事のライセンスを入手することで、理想的な島を作ることができる。

このようにして、マイルを貯めることがゲーム内目標の達成につながっているため、

プレイヤーとしてはとりあえずマイルを貯めることは得というわけです。

②あらゆる行動を起こす動機付けになっているから

先述しましたが、「たぬきマイレージ」は、「あつ森」でのあらゆる行動に対して報酬として紐付いています。

たぬきマイレージが紐付いている行動の一部を抜粋すると、以下のような感じです。

▼マイルがもらえる行動一覧(一部抜粋)

・サカナを釣る

・サカナ図鑑を埋める

・島民にあいさつする

・ムシを捕まえる

・ムシ図鑑を埋める

・DIYのレシピを増やす

・DIYで道具を作る

・リメイクする

・木を切り出す

・道具を壊す

・岩をたたく

・かせきを掘る

・かせきを鑑定してもらう

・雑草をむしる

・花を植える

・花に水をやる

・木を植える

・フルーツを狩る

・フルーツの木を植える

・貝がらを拾う

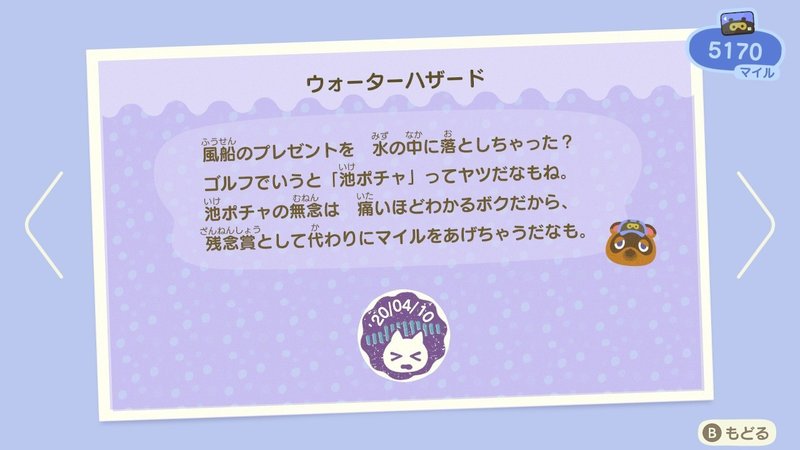

これ以外にも、一見失敗と思える行動にまで報酬としてマイルがもらえます。

例:「ウォーターハザード」(風船のプレゼントを水の中に落としてしまうとマイルがもらえる)

このようにして、島内でのあらゆる行動に対してマイルの報酬が紐付いているため、

体験としては、「何か行動を起こすととりあえずマイルもらえる」ということになります。

そのため、「行動を起こす→マイルもらえた嬉しい→違う行動を起こす→マイルもらえた嬉しい→・・・」

というように、小刻みに報酬がもらえるため、次々と様々な行動を起こすきっかけになっているのです。

さらに、これは地味に超重要なのですが、「たぬきマイレージの見せ方」について触れたいと思います。

こちらは先ほどのたぬきマイレージのスクリーンショットですが、よく見てみてください。

マイルをもらえる条件を達成していないものは、スタンプカードを見せていません。

つまり、どんな行動をすればマイルがもらえるかが分からない状態のため、プレイヤーは様々な行動を試したくなります。

そして新しい種類のマイルをもらえた時には、「こんな行動でマイルがもらえるんだ!」という発見の体験をすることができます。

この体験もあるため、プレイヤーは島内での活動が楽しくなるのです。

③最小単位の行動を起こす動機付けになっているから

たぬきマイレージをこなしていくと、マイルをもらうためのハードルが徐々に上がっていきます。

例:「サカナを10匹釣る」の次の達成条件は「サカナを100匹釣る」

これでは、「1日中島内行動をしたけど何も報酬がもらえなかった」という体験をする日が出てきます。

行動に対する実入りが無いとモチベーションが落ちてしまうわけですが、

これを解決するための仕組みが、「たぬきマイレージ+」という機能です。

「たぬきマイレージ+」は、以下の様な仕組みです。

▼たぬきマイレージの仕組み

・小さい単位での行動に対してマイル報酬が付く。

例:サカナを5匹釣る、かせきを3つ鑑定する、DIYで物を3つ作る、・・・etc.

・「たぬきマイレージ」とは別枠で、5枠の課題が設定されている。

・毎日、最初の5つの課題にはボーナスが付く。

・課題をクリアしても違う課題が常に供給され、尽きない。

この「たぬきマイレージ+」は、最小単位の行動の動機づけに非常に有効だと思います。

ゲーム終盤になってくると、DIYのための素材集めや、雑草むしりなど、

目標達成のための道のりが地道で長く感じる瞬間があります。

しかし、この「たぬきマイレージ+」があることで、

とても低いハードルでマイルをもらうことができるため、行動の最小単位である採集活動を繰り返しても苦になりにくいようになっています。

また、忙しくてあつ森をプレイする時間がそれほど無い日でも、

「とりあえずたぬきマイレージ+の課題はやっておくか」とゲーム起動きっかけにもなっていると思います。

以上で見てきたように、「たぬきマイレージ+」という仕組みが

地道な島作りの第一歩の動機付けになっているといえます。

④マイレージのコンプリートが島作りとは別軸での目標になっているから

たぬきマイレージは、スタンプカードの形式で表現されています。

条件を満たすとスタンプがポンッと押され、マイルをもらうことができます。

現実にあるスタンプカードもそうですが、

人は空いた枠を見ると、自然とその枠を埋めたくなってしまいます。

そのため、島作りとは別軸で「たぬきマイレージをコンプリートする」という目標が無意識に作られ、

採集活動そのものを継続的に楽しく行うことができるのです。

別軸の目標とはいえ、たぬきマイレージをコンプリートしようとすると、

DIY用素材が集まったり、花をたくさん植えたりすることになるので、

ゲームの大目的である「島の発展」にしっかりつながっています。

3. ゆるいゲーム性を持たせた採集アクション(小さな視点)

目標という大きな視点、マイレージという中規模の視点でハマる仕組みについて見てきました。

最後は、採集という最小単位の行動について考察しようと思います。

採集とは、「きのえだ」や「いし」、「サカナ」などの島内に自然発生する物を集める行動のことで、

木を揺らす、岩をたたく、化石を掘る、サカナを釣る、ムシをつかまえる、等のアクションがあります。

「島を発展させる」という大目標はあれど、その目標に到達するための最初の1歩は、上記のアクションから始まります。

では、なぜこれらのアクションを飽きずに地道に行うことができるのでしょうか?

これらのアクションに目を向けてみると、そこにも私たちを飽きさせない工夫が施されていることが分かります。

その工夫とは、アクションにゲーム性を加えている(その行動にリスクとリターンを紐付けている)ことです。

1つずつ解説していきます。

▼採集活動にはゲーム性(リスクとリターン)がある

・木を揺らす:鉢に刺されるリスクと、きのえだを得るリターン

・木におのを当てる:目当てではないもくざいが出てくるリスクと、目当てのもくざいを得るリターン

・魚を釣る:魚に逃げられてしまうリスクと、魚を得るリターン

・化石を堀る:既に寄贈済みの化石を掘ってしまうリスクと、新しい化石を掘り当てるリターン

・岩をたたく:目当てではない素材が集まるリスクと、目当ての素材を得るリターン

・ムシをつかまえる:ムシに逃げられてしまうリスクと、ムシをつかまえるリターン

「あつ森」では、採集アクションにリスク・リターンを設けることで、確実には素材を集めることができないようになっています。

「何も考えずにAボタンを連打すれば絶対もらえる」とはなっていないのです。

話が派生しますが、糸井重里さんも宮本茂さんと岩田元社長との「ピクミン3」に関する対談の中で、「リスクの必要性」について示唆していました。

▼一部抜粋

この記事からも分かるように、ある程度のリスクがある方が楽しい体験を生むことができます。

だから、「あつ森」でプレイヤーは採集をする度に、

「今回はちゃんと素材もらえるかな・・・?よしっ、もらえた!」

「あ!素材を取り逃した!次は失敗しないようにしよう!」

などと感情が揺れ動きます。

この感情の揺れ動きがあるからこそ、採集の1回1回が退屈にならずに済んでいます。

さて、「あつまれ どうぶつの森」にハマる理由について、

「目標設定」「たぬきマイレージ」「採集アクション」という3つの

ゲームデザインから見てみました。

もちろんこの他にも様々な考えられた仕組みがありますが、「あつ森」の「理想の島を作る」というコンセプトに対して、そこにプレイヤーを導くための飽きさせない仕組みとして、今回述べた3つの仕組みはとても重要だと思い、取り上げました。

これからも理想の島ライフを楽しもうと思います。

おまけ

どうぶつの森の公式Twitterアカウントはフォローすべしです。

このフォロワー100万人記念の画像なんかほんとに可愛くて良いですわ・・・。

みなさん、どーもどーも!なんとなんと、このアカウントのフォロワーさんが100万人を突破したんだなも!多くの方に見ていただけてとっても感謝してるんだも!

— どうぶつの森 (@doubutsuno_mori) April 15, 2020

これからも無人島生活のお供に、Twitterも楽しんでちょうだいね! pic.twitter.com/nL2Nb72j25

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?